【頭部】症例7

【症例】50歳代 男性

【主訴】右上下肢の脱力

【現病歴】1ヶ月半前に転倒あり。

【身体所見】JCS-0、脳神経に明らかな異常所見を認めず。右上下肢 MMT 5-/5 上肢のBarre徴候:右で陽性。右手で書字困難、独歩可能であるが右下肢の振り出しは左側と比較し弱い。

画像はこちら

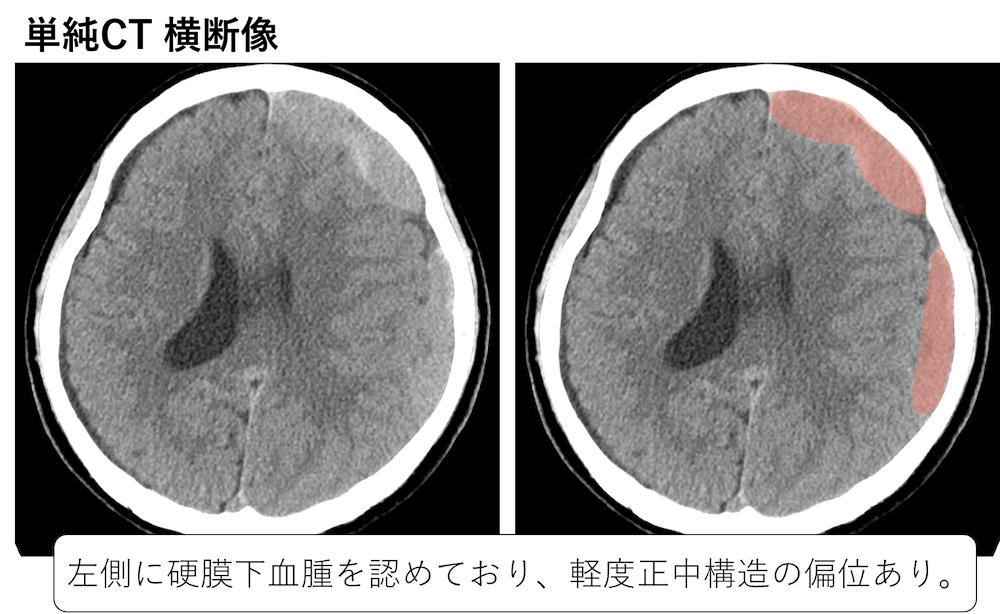

左側に硬膜下血腫を認めており、軽度右側への正中構造の偏位を認めています。

ですが、切迫脳ヘルニアを疑うような所見は認めていません。

1ヶ月半前に転倒の既往があることからも慢性硬膜下血腫を疑う所見です。

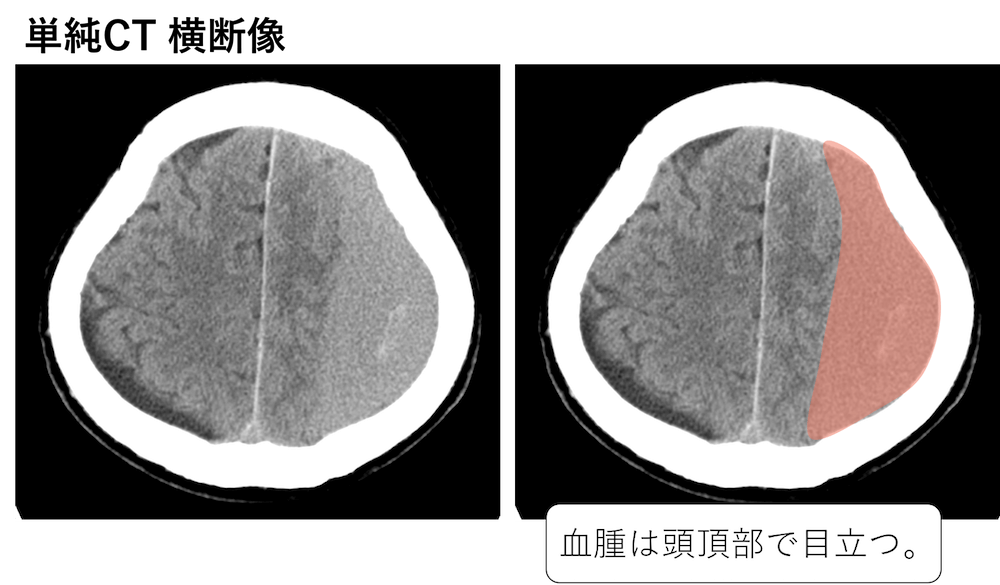

血腫は頭頂部でとくに目立ちます。

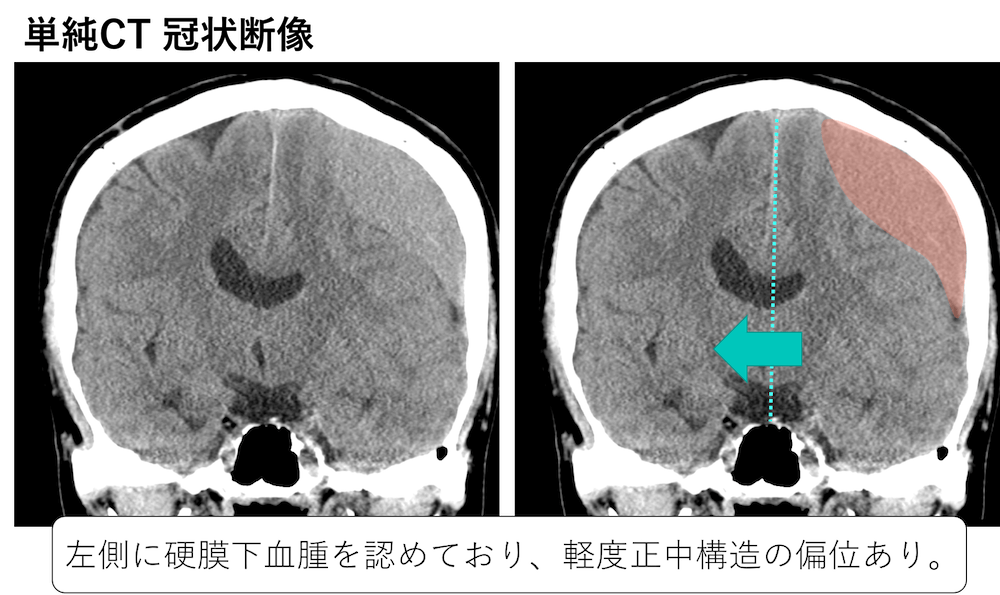

冠状断像においても同様です。

側脳室の圧排所見および軽度右側への正中構造の偏位を認めています。

後ろの方では右側のくも膜下腔がやや広く見えますが、これはくも膜下腔の開大ではなく、硬膜下水腫を疑う所見です。

つまり、

- 右側に硬膜下水腫

- 左側に硬膜下血腫

を認めている状態です。

診断:左慢性硬膜下血腫+右硬膜下水腫

左の上顎洞の粘膜肥厚の様子からも気付かれた方もいるかもしれません。

実はこの方、症例6と同一症例です。

つまり、症例6で見たように受傷時には

- 右急性硬膜外血腫

- 脳挫傷

- 外傷性くも膜下出血

- 左急性硬膜下血腫

- 硬膜下水腫

を認めていましたが、1ヶ月半後には、

- 右急性硬膜外血腫→消失

- 脳挫傷→瘢痕化

- 外傷性くも膜下出血→消失

- 左急性硬膜下血腫→慢性硬膜下血腫となる

- 硬膜下水腫→右で明瞭化(硬膜下水腫は左小脳テント沿いにもあり)

となったということです。

※ただし、硬膜下水腫は血腫と厳密に鑑別はできません。

非常にたくさんのことを学べる症例とも言えますね。

切迫脳ヘルニアを疑う所見はありませんが、

- (軽度の)正中構造の偏位があること

- 右上下肢の運動麻痺があること

から外科的治療介入の適応と判断され、翌日、左慢性硬膜下血腫の手術(慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術)となりました。

関連:

その他所見:

- 左上顎洞に粘膜肥厚あり。慢性副鼻腔炎の疑い。

【頭部】症例7の動画解説

症例7の補足動画

これを踏まえて補足症例を2つ用意しました。

是非取り組んでみてください。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

やっぱり症例6と同一人物でしたか・・・。最初の数スライスをみてあれ?見たことある??と思いました←だから何?ってとこですが。

うっかり回答では硬膜外血腫と記載してしまった気がします(T_T)

左側は水腫なんですねぇ( ..)φメモメモ

もう一度症例6と併せて復習しておきます。

アウトプットありがとうございます。

>やっぱり症例6と同一人物でしたか・・・。最初の数スライスをみてあれ?見たことある??

気付いてしまいましたか!!(^_^;

>もう一度症例6と併せて復習しておきます。

ぜひ復習しておいてください。同一症例で何度も学べますね!

「両側に硬膜下腔の拡大がある場合、正中偏位が軽度になるため注意が必要」と読んだことがあります。今回の症例では、右硬膜下水腫が軽度なので問題にならないと思いますが、両側の硬膜下腔のチェックが大切だと再認識しました。

アウトプットありがとうございます。

>「両側に硬膜下腔の拡大がある場合、正中偏位が軽度になるため注意が必要」と読んだことがあります。

そうですね。

両側に脳実質と同じくらいの吸収値で同じくらいの硬膜下血腫があることもあり、その場合は見落とさないように注意が必要ですね。

今日もありがとうございます。

CO像で凸レンズに見えてしまい硬膜外血腫としてしまいました…

右の硬膜下水腫も見逃さないよう気をつけたいです。

アウトプットありがとうございます。

形状のみでは両者の区別はできないのと、

硬膜下血腫も結構凸レンズ型になることがあるので注意しましょう。

今回は脳実質と同じくらいの吸収値となっている血腫ですので、

その点からも慢性硬膜下血腫が疑われます。

左の上顎洞炎、似た人がいるもんだなぁ、と思っていたのですが… 他の所見も経時的に大きく変化していたので、同一人物であると全く分かりませんでした(;’∀’)

脳挫傷後の変化も陳旧性梗塞と誤ってしまいました。

結構自信をもって前回と同一人物だと疑える人は、それなりに頭部外傷やその後の所見についてマスターできている人かもしれないですね。

アウトプットありがとうございます。

>脳挫傷後の変化も陳旧性梗塞と誤ってしまいました。

これだけ見ると梗塞との鑑別は難しいかもしれませんが、場所が脳挫傷を来しやすい場所なので、

陳旧性梗塞と脳挫傷後の変化を鑑別に挙げたいですね。

>結構自信をもって前回と同一人物だと疑える人は、それなりに頭部外傷やその後の所見についてマスターできている人かもしれないですね。

そうですね。今回は、

右前頭葉脳底部のところが脳挫傷変化ぽいなあ。ということですが、

昨日の今日なので、左上顎洞の粘膜肥厚が一番ヒントになったかもしれません(;゚ロ゚)

右の硬膜下水腫はやはり見逃してしまいました.後から言われると明らかに硬膜下腔が低吸収で広がっており,おかしいですね.今後気をつけようと思います.

アウトプットありがとうございます。

>後から言われると明らかに硬膜下腔が低吸収で広がっており,おかしいですね

そうですね。やや不自然です。今回は割とわかりやすいですが、実際は拡大したくも膜下腔との区別がしにくいこともあります。

硬膜外血腫と硬膜下血腫を間違えてしまいました。

硬膜下水腫に関しては、今回の外傷とは関係なくもっと古いもので関係ないと思ってしまい特記できませんでした。

アウトプットありがとうございます。

硬膜下血腫も受傷後早期に発症するケースもあります。

前回解説の際に硬膜下水腫がでてきて、今回の右の脳の圧排のされ方が似ているように見えたので、

あまりなにも考えずに硬膜下水腫としました。

今回のリンクから硬膜下水腫についてよく理解できました。

CTでの濃度では、水腫と血腫の区別は難しいのですね。水腫を疑った際は血腫も必ず鑑別に上げたいと思います。

アウトプットありがとうございます。

>CTでの濃度では、水腫と血腫の区別は難しいのですね。水腫を疑った際は血腫も必ず鑑別に上げたいと思います。

そうですね。CTで水腫と思ってもMRIで血腫のケースはよくあります。

どのみちフォローしてサイズが大きくなったり、ヘルニア所見が出現したりすると外科的治療が必要となるには変わりないのですが。

水腫だから安心というわけでもないですね。

前回の症例と繋げることで、頭部外傷の急性期から慢性期の変化を連続して観察できて、非常に勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

早いですね。

>頭部外傷の急性期から慢性期の変化を連続して観察できて

なかなかここまでたくさんあるのはレアかもしれませんが、一粒で何度も味わえる(勉強になる)症例ですね。

いつもお世話になっております。副鼻腔炎の患者さんこの前も見たなあ…と思ったら同じ人だったんですね。硬膜外水腫は冠状断で見るととても顕著に表れていると思いました。硬膜下血腫が慢性化することもあるんですね…今回は見落としなく読影できました。大変勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>と思ったら同じ人だったんですね。

そうなんです(^_^;

>硬膜下血腫が慢性化することもあるんですね

しばしば慢性化します。

ヘルニアなどを起こしていない場合は手術とならないことが多いのでかなり長い間フォローされてる方もおられます。

いつも症例をありがとうございます。

典型的な三日月状では無かったので硬膜外血腫としてしまいましたが、縫合線を超えて血腫ができているように見えたので違和感がありました。

やはり血腫の形状よりも分布やCT値を参考にした方が良いのでしょうか。

また、血腫内の高吸収は比較的新鮮な出血によるものと考えていいのでしょうか

アウトプットありがとうございます。

>やはり血腫の形状よりも分布やCT値を参考にした方が良いのでしょうか。

今回は1ヶ月前の転倒という経過で、昨日今日転倒があったわけではないというエピソードが重要となります。

このエピソードで出血があれば基本的に慢性硬膜下血腫ですね。

(急性)硬膜下血腫:三日月状

急性硬膜外血腫:凸レンズ状

と言われますがあくまで傾向にすぎません。

また急性硬膜外血腫の場合は、骨折を伴うことが多いことや、やはり昨日今日頭部打撲のエピソードがあります。

さらには、もし骨折がない場合の外傷による急性期出血では、CTでは、硬膜下なのか外なのかはわからないこともよくあります。

>血腫内の高吸収は比較的新鮮な出血によるものと考えていいのでしょうか

おっしゃるとおりです。慢性硬膜下血腫の場合、新旧の血腫が混在することがしばしばあります。

症例6と同症例とは気付きませんでした。血腫の構造が三日月型なのか凸レンズ型なのか悩み、病歴から硬膜下血腫と判断しましたが血腫の形状から硬膜外、硬膜下を分けているんでしょうか?やはり病歴でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>血腫の形状から硬膜外、硬膜下を分けているんでしょうか?やはり病歴でしょうか?

・病歴(いつ外傷を受けたか)

・骨折の有無

・形状

などから考えますが、もし骨折がない場合の外傷による急性期出血では、CTでは、硬膜下なのか外なのかはわからないこともよくあります。

症例6と同一とは気づきませんでしたが、前回見逃してしまった上顎洞の液貯留と硬膜下水腫は指摘することができました。

ただ、脳底部の脳挫傷後の変化は気づきませんでした。まだまだですが、少しずつ成長しているような気がしています。

アウトプットありがとうございます。

>脳底部の脳挫傷後の変化

脳底部の今回のような低吸収域はたまに見られ、もちろん脳梗塞後の可能性もありますが、

場所からも脳挫傷後の変化だろうと推測されることがあります。

こんばんは、いつもお世話になっております。

①右の側脳三角の容積が冠状断で大きくなっている気がして、左側の血腫による圧排でモンロー孔あたりで髄液の流出が滞っている可能性を考えてしまいました(第三脳室容積は正常なので、これより上流に閉塞起点があると考えました)。

②右の硬膜下のスペースが気になったものの硬膜下水腫を同定することはできませんでした。

③「血腫は一部高吸収の部位があり、新鮮な出血が存在する可能性がある」と指摘することができました。腹部編でextravasationをたくさん見てきたのですぐに違和感を覚えることができました!

復習がんばります!

もうひとつ質問させてください。

提示してくださったリンク先の「慢性硬膜下血腫まとめ!」を読ませていただきました。

慢性硬膜下血腫のT1強調像でどれも血腫が黒っぽく低信号になっていますが、「慢性」硬膜下血腫の場合は低信号に写ることが多いという考えでよいでしょうか(ごろ〜先生の「脳出血(血腫)のMRI画像における継時的変化まとめ!」を参照しました)。

しかし、本によっては、慢性硬膜下血腫なのにT1強調像で煌々と白く高信号になっているものもあり(「ユキティの「なぜ?」からはじめる救急MRI」のp143など)、慢性硬膜下血腫のMRIの写り方についてちょっぴり混乱してきました…。

ごろ〜先生ご推薦の本はいい本ばかりでとても助かっています!

>慢性硬膜下血腫のT1強調像でどれも血腫が黒っぽく低信号になっていますが、「慢性」硬膜下血腫の場合は低信号に写ることが多いという考えでよい

慢性硬膜下血腫のT1WI、T2WIは時期などによりいろいろですね。ですので、T1WIでどうなるかは覚えなくてよいです。

FLAIRで高信号になることが多く、こちらは覚えておいてください。

アウトプットありがとうございます。

>①

今回は単に外から圧排されているだけですね。

>②

硬膜下水腫と萎縮によるCSFが広く見えるものは鑑別しにくいこともしばしばありますが、今回は水腫のようですね。

ただしCTでは低吸収ですが、血腫の可能性も残ります。

>③「血腫は一部高吸収の部位があり、新鮮な出血が存在する可能性がある」と指摘することができました

これは正しいです。

>腹部編でextravasationをたくさん見てきた

ただし腹部でのextravasationは今まさにピューピューと出血している状態ですので、同じ意味ではありませんのでご注意ください。

外傷から1ヶ月経つとこんなにCT所見が変わるのかと驚きました。

質問ですが、冠状断で左の小脳の脳脊髄液が、症例6の時よりも多く見える(症例7 47枚目など)のはなぜでしょうか。

硬膜下水腫ができたのか?左慢性硬膜下血腫で圧排されたのか?など考えましたがよくわかりませんでした。

よろしくお願いします。

アウトプットありがとうございます。

>硬膜下水腫ができたのか?

おっしゃるとおりですね。硬膜下水腫がここにもできていますね。追記しておきます。ありがとうございます。

左硬膜下血腫を硬膜外血腫としてしまいました。axialで広く高吸収に見えたので初めは硬膜下と思ったのに、coronalの凸レンズっぽい形を見て、硬膜外と思ってしまいました。硬膜下血腫でも凸っぽく見えるものもあるのですね!

アウトプットありがとうございます。

>硬膜下血腫でも凸っぽく見えるものもあるのですね!

ですね。割とありますので、形だけでの判断はNGですね。

補足動画ありがとうございました。

補足内容とは関係ないのですが、二つ質問です。

硬膜外血腫が縫合線を超えて広がらないのは解剖学的にどういった特徴があるからでしょうか?

また、「慢性」硬膜外血腫なるものは存在しえないと考えてよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。

アウトプットありがとうございます。

>硬膜外血腫が縫合線を超えて広がらないのは解剖学的にどういった特徴があるからでしょうか?

硬膜は頭蓋骨の内板に通常くっついています。縫合線というのはもともと違う頭蓋骨がくっついている線ですので、そこで止まるのは理解いただけるかと思います。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/training/wp-content/uploads/2019/07/hougousen.png

緑の硬膜と頭蓋骨の間の血腫は、水色のところまでは到達しません。

ただし、例外として矢状縫合では縫合線を広がります。

>「慢性」硬膜外血腫なるものは存在しえないと考えてよろしいでしょうか?

そうですね。普通は吸収されますので、硬膜下のように慢性的に残ることはありません。

右硬膜下水腫には気づきましたが、左小脳の硬膜下水腫と右前頭葉の脳挫傷瘢痕を見落としました。低吸収な病変は要注意ですね…

アウトプットありがとうございます。

>低吸収な病変は要注意

そうですね。陳旧性脳梗塞などと鑑別が困難な場合もありますが、

今回は前の画像がありますので、脳挫傷後変化と分かりますね。

正中構造のシフトがあっても脳ヘルニアと判断するか否かのポイントを教えてください。

アウトプットありがとうございます。

頻度の多い大脳鎌下ヘルニアは少し偏位していたら、ヘルニアとしてもよいのですが、軽度である場合は臨床的意義は低いです。

重要なのは、切迫脳ヘルニアの状態かそれに近い状態ではないかという点です。

大きな占拠性病変

5mm以上の正中偏位

脳底槽の圧迫もしくは消失を認める場合

がある場合は要注意となります。

関連:

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/10028

なお脳ヘルニアについては後日の症例で出て(略)(^^)

おはようございます、楽しく画像拝見させて頂いています。以前に同じ質問ありましたらご容赦下さい。

中脳レベルの左大脳谷層近辺がiso~sl.high densityにみえるのは、以前の外傷SAHの名残?もしくは、長期間かけて左急性硬膜下血

種~慢性硬膜下血種にて圧排にされ、解剖学的に変化、脳の軽度腫脹等でしょうか?あまり気にしなくてよさそうな気もしますが。

アウトプットありがとうございます。

左にサイズの大きな慢性硬膜下血腫がありますので、それにより圧排されているためだと考えられます。

同部だけでなく、右に比べると左の大脳半球の脳溝やシルビウス裂も狭小化を認めています。

初めて投稿します。内容の濃い症例を連日観て、勉強不足を痛感してます(苦笑

右上顎洞の貯留について、転倒のエピソードから「出血?」と考えたのですが、副鼻腔内の貯留物について良い鑑別方法があるのでしょうか・・・

アウトプットありがとうございます。

>右上顎洞の貯留について、転倒のエピソードから「出血?」と考えたのですが、副鼻腔内の貯留物について良い鑑別方法があるのでしょうか・・・

左ですね。

この方は症例6と同じ方で、症例6と比較して大きな変化は認めていません。

また骨条件で右と比べると左の上顎洞の骨の肥厚を認めていますので、慢性的な副鼻腔炎があることが推測されます。

経過から高吸収部分は少なくとも新鮮な出血ではなく、真菌や粘稠な液体と考えられます。

新しい出血の場合は高吸収の液体がニボー像を認めることが多いです。

なお、真菌の場合はMRIのT2WIで著明な低信号を示すことが有名です。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/8243

症例6と同じ患者さんだったのですね。

なんとなく見たことのある上顎洞炎とは思ったのですが(^_^;)

しかし、やはり経過観察というか前回の画像との比較が大事だということが分かりました。

ついつい日々の検査に追われていると前回の画像を確認を怠ってしまうことがあるので、肝に銘じて確認します。

後、硬膜下血腫でも凸状のことが本当に多いですよね(汗)

凸状なのに硬膜下血腫、なんでだろう?って思うことが多かったので、大変勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>やはり経過観察というか前回の画像との比較が大事だということが分かりました。

特にこの症例は初回、6日後、そして今回の画像を並べることで色々学びがありますね。

>ついつい日々の検査に追われていると前回の画像を確認を怠ってしまうことがあるので、肝に銘じて確認します。

同じく、わ、私も肝に銘じておきます・・・(^_^;)

>後、硬膜下血腫でも凸状のことが本当に多いですよね(汗)

そうですね。結構な頻度で凸状があります。横断像で三日月状でも冠状断像や矢状断像でみると凸レンズ状のこともありますし、形状だけで即断はしないほうがいいですね。

いつも勉強になります。

症例6,7は所見が多彩ですが、頭蓋内を読影する際には読む順番を決めておいたほうが良いのでしょうか?腹部CTの読む順番をごろ〜先生のYouTubeで拝見し実践中なので、頭蓋内CTでも同様に順番があれば真似したいと思った次第です。

アウトプットありがとうございます。

腹部は臓器が多いので順番を決めて一つ一つ見ていく(スクロールしながらすべてを視野に入れることはできないので)のですが、個人的には、頭部は基本左右対称ですので、スクロールしながら左右差がある部位がないかをゆっくり見る作業を数回やります。

もちろん左右対称であっても正常とは異なるところがあればひっかけます。

あとは下垂体や松果体など正中部に病変があることもありますので、正中部には注意をします。

画像診断 Vol.37 No.13 2017にかなり細かい「頭部単純CTの系統的読影法」が掲載されていますので、より細かく見ていきたい場合は、そちらも参照してみてください。

https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.15105/GZ.0000000152

※本を購入しなくてはいけませんが、頭部CTについてはかなりまとまっているので手元に置いておいてもよいかもしれません。私もこの本は、書籍と電子書籍両方持っています。

本日も大変勉強になりました。

救急の場面で、依頼文のみで経過が不明なこともあるかと思いますが、画像のみで急性、慢性硬膜下血腫は鑑別できるでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

急性の場合は、高吸収な血腫ですが、慢性の場合は今回のように脳実質と比較してやや高吸収〜等吸収となることが多いのでその点で鑑別できます。慢性で高吸収なこともありますが、その場合は層状の構造になっていたりすることが多いです。

ですが、可能な限り病歴を確認します。

おつかれさまです。

硬膜下水腫の発生プロセスなんですが、血腫は徐々に吸収されて、どうして水に置き換わるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

血腫が吸収されて水腫が残る

水腫が血腫に変わる

の両方があり、

水腫↔血腫 は行き来することがあります。

機序には色々諸説があるようです。

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=9906

いつもお世話になっております。

1つ質問なのですが、1ヶ月半のうちに左の硬膜下血腫が増大しているのは出血がじわじわ続いているのでしょうか。

以前に慢性硬膜下血腫が初めのCTではわからない程度の硬膜下血腫が浸透圧の影響で水分を引き込むから増大する、という話を脳外科の先生から聞いたことがあり質問させていただきました。

アウトプットありがとうございます。

>1つ質問なのですが、1ヶ月半のうちに左の硬膜下血腫が増大しているのは出血がじわじわ続いているのでしょうか。

破綻した血管が修復されずに出血を繰り返すため、徐々に血腫が増大します。

>硬膜下血腫が浸透圧の影響で水分を引き込むから増大する

おっしゃるように浸透圧の影響で髄液を引き込むと言われています。

(参考:すぐ分かる救急のCT・MRI 第2版 P83)