症例14

【症例】60歳代男性

【主訴】左下腹部痛、便秘

【身体所見】特記すべき異常なし。

【データ】WBC 10400、CRP 6.6

画像はこちら

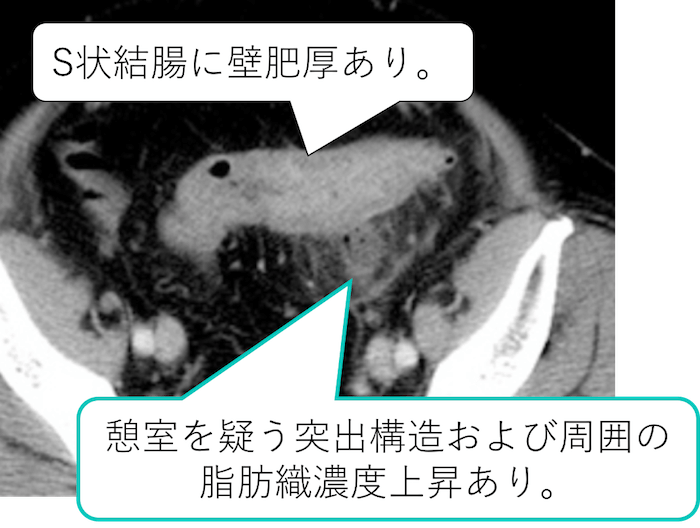

S状結腸に局所的な壁肥厚を認めています。

またその背側には憩室を疑う突出構造さらにはその周囲の脂肪織濃度上昇を認めています。

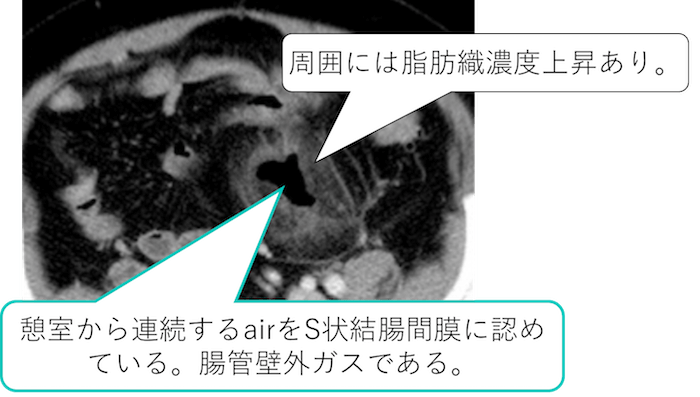

その少し上側のスライスでは、憩室から連続するairがあるのがわかります。

このairがある場所は腸管内や憩室内ではなく、S状結腸間膜内です。

つまりこのことから、S状結腸憩室炎がS状結腸間膜内に穿通(せんつう)しているということです。

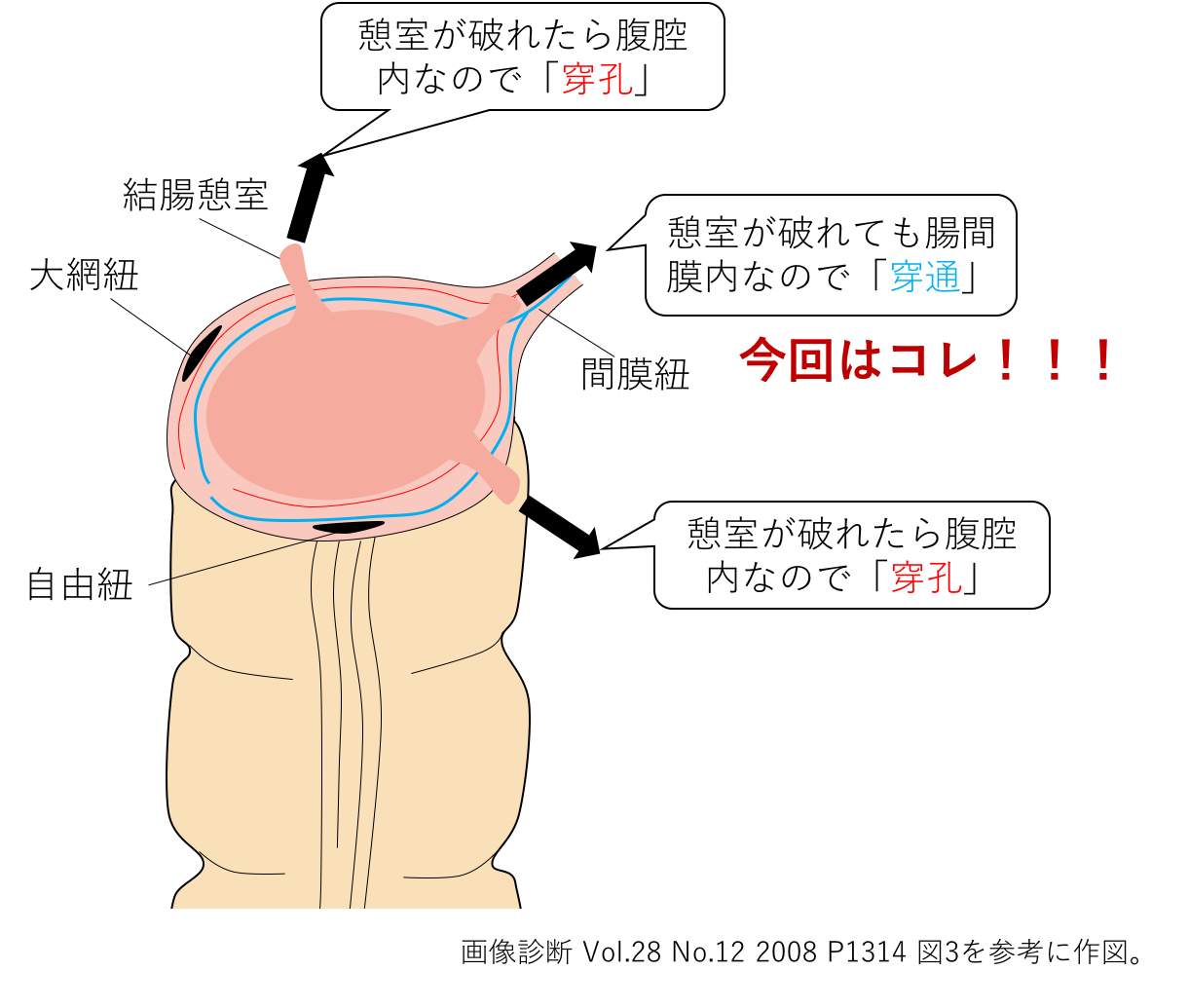

後腹膜に固定されていないS状結腸(や横行結腸)でイラストを作ってみました。

今回は腸間膜側に憩室が破れて、穿通を起こしていると考えられます。

ここで注意点としては、通常、穿孔(せんこう)といえば、腹腔内に遊離ガス(air)が見られる状態です。

この場合は、汎発性腹膜炎に至るケースが多く、通常緊急手術の対応となります。

しかし今回は穿通といってあくまで腸間膜内にairを認めている状態ですので、穿孔とは異なります。

この場合、緊急手術となることもありますが、通常は保存的に加療されます。

このケースも保存的に加療され、その後、軽快しなかったたため、待機的に手術となりました。

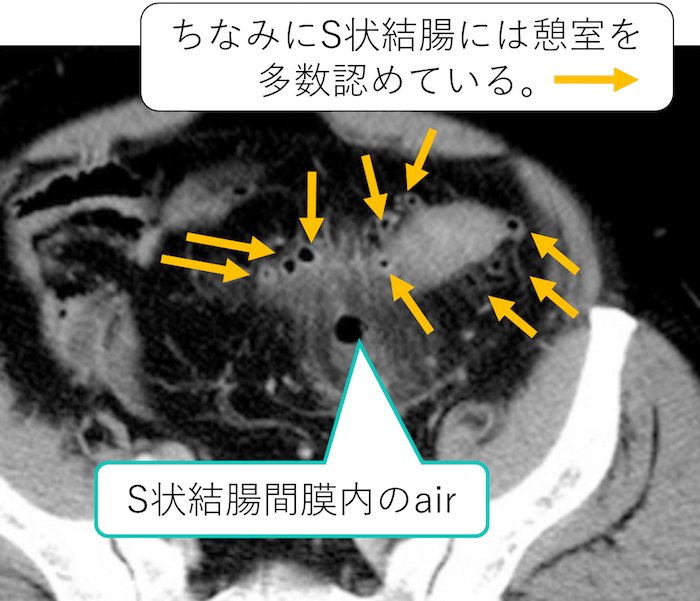

ちなみにS状結腸には多数の憩室を認めていることがわかります。

診断:S状結腸憩室炎の穿通

※穿孔ほど重篤ではありませんが、外科にコンサルトしましょう。

その他所見:とくになし。

症例14の解説動画

憩室炎の部位による傾向と穿通を理解する上で必要な知識

症例14のQ&A

- その部位が異常だということは分かりましたが、S状結腸の憩室から続いていたのですね。分かりませんでした。

- 異常部位が見つけられることが第一で、腸管外のairであることに気付けばまずは大丈夫です。

- airが何のairなのか分かりませんでしたが、S状結腸間膜内のairでS状結腸と穿通しているという解答を見て、理解できました。ありがとうございました。

- まずはあそこのairがおかしいと気づけるかですね!

- 穿通だと穿孔とはどのように違うのでしょうか

- 穿通や腸間膜内に破れた状態です。

一方で穿孔は腹腔内に破れた状態で、腹膜炎を併発しやすく、通常穿孔があれば手術となります。

- 場所がは分かったものの、もやもやした中に空気があって何だろう?となってしまいました。

- まずは異常な場所がわかることが大事ですので第一関門はクリアですね。

穿通という概念を覚えておいてください。

- 炎症の問題で よく「脂肪織濃度上昇がある」とありますが、関連があるでしょうか?

浮張、発赤、疼痛などのサインが炎症の兆候だと思っていたので、もし作用機序や勘違いでしたらアドバイスもらえれば と思います。 - CT画像の場合は、腸間膜や大網の脂肪織濃度上昇(普段低吸収である脂肪が淡く濃くなっている)が炎症を示唆する所見の一つとなります。

- S状結腸間膜内のairを大きな憩室と勘違いしてしまい、Meckel憩室炎ではないかと的はずれな解答で悩んでいました。

- Meckel憩室は回腸に認めますので、場所が異なりますね。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/21851

- 穿孔と穿通の違いを初めて知りました

- 重要ですので覚えておいてください。

- 私なら保存的に経過観察入院にしてると思いぞっとしました。とても勉強になりました。

- S状結腸穿通の症例は、とりあえずは保存的に経過観察してもよいかもしれませんが、外科コンサルトはしておきたいところです。

- 腹腔内に穿孔した場合でも、他の臓器で覆われている場合は穿通になるのでしょうか。

- そうですね。他の臓器で覆われていれば穿通になりますが、そのようなケースは稀だと思います。

- 「エアーが腸管の外のようだけど、症状は大したことなさそうだし何だろうな」と思い穿通という診断には至りませんでした。またそちらに気を取られてS状結腸の憩室に目がいきませんでした。こういう病態もあるのだと勉強になりました。

- そうですね。穿通という言葉を覚えておいてください。

- 穿孔としていました.なるほど穿通というのですね.上の方になかったら腸間膜内,みたいに考えてよいのでしょうか.S状結腸に穴が開いたら後腹膜内にairがあることが多そうですが,これはどうなんでしょう,穿通でしょうか?

- >上の方になかったら腸間膜内,みたいに考えてよいのでしょうか.S状結腸に穴が開いたら後腹膜内にairがあることが多そうですが,これはどうなんでしょう,穿通でしょうか?

腸間膜付着部側に穴が開く→穿通

それ以外に穴が開く→穿孔となります。

またS状結腸と横行結腸は後腹膜に固定されていません。イラストを作ってみました。上に追加します。

- airの場所が腸間膜内であることはどのように判断したらよいでしょうか。確かに腹腔内free airはもう少し点々となる印象だとは思うのですが・・・。

- 腸間膜と連続性があるかですね。周りに血管があったり、腸間膜らしい構造があるかです。

>確かに腹腔内free airはもう少し点々となる印象だとは思うのですが・・・。

おっしゃるとおりで、free airの場合は、広がりますので、局所ではないことが多いです。

穿孔した場所にのみ限局的にfree airを認める場合は、穿通と鑑別は難しいと思います。

- 憩室炎の腸間膜の穿通まではよかったのですが、ガス像と軟部陰影が液面形成しているようにみえ、膿瘍形成と先走ってしまいました。よくみると、ガス像のまわりに完全に壁ができていなかったので、まだ膿瘍にはなっていなかったのですね。

読影には、焦り、思い込みは禁物ですね。 - >ガス像と軟部陰影が液面形成しているようにみえ、膿瘍形成と先走ってしまいました。

いえ、おっしゃるように液貯留は認めていますし、膿瘍まではいっていないですが、概ね正解ですので、悪くはないと思います。

結局この症例は手術になりましたし、着目点は正解ですね。

- 何でairの条件のCTが付いているのだろうと思っていました。S状結腸近くのairは腹腔内ではないなと思ったので、よく見ずに腸管と思い込んでしまいました。やはり上から下へ、下から上へと腸管を追うことは大切だと痛感しました。

- airが腸管内か、腸管外(腹腔内、腸間膜内、腸管壁内)か、を意識するようにしてください。

おっしゃるように上下との連続性が大事ですね。

- 穿通と表現するべきところを穿孔と表現してしまいました。用語の定義をしっかりとおさえて所見を述べるようにしたいです。

- 穿通なので穿孔ほど重篤ではないので大丈夫というわけではなく、いずれにせよ外科コンサルトはしておいた方がよいですが、

(今回も保存的加療がうまくいかず結局手術になっていますし)場所により名前が異なるので覚えておいてください。

- 穿通・穿孔の違いの解説の図がとても分かり易かったです!

しっかり使い分けたいと思います. - ありがとうございます!!!

昨日作成して追加した甲斐があります!!!

- 穿通と書くべきところを穿孔と書いてしまいました。

- イラストとともに用語を覚えておいてください。

- 膵頭部は脂肪置換ですか?

- おっしゃるとおりです。体部ー尾部とくらべて脂肪置換が目立ちますね。

- 結腸は、肛門から自信を持っておえたので、小腸しかないと固着して何とか答えを見つけようと私もケルクリングの襞なのか?それにしては太すぎるし??思考停止しました。腸間膜内の穿通によるairは、二度と忘れません。

- わずかな場合は条件を変えないと気づかないこともあるので注意しましょう。

脂肪織濃度上昇や腸管壁肥厚の周囲は注意深く観察してください。

- S状結腸の周囲に違和感を覚えましたがそれを言葉で表現できませんでした、穿通は初めて知りました。

- 是非この機会に穿孔との違いを含めて押さえておいてください。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

初歩的な質問ですみません。解説のイラストで上が腹腔、下が後腹膜とありますが、後腹膜と後腹膜腔の使い方がよくわかりません。意識して区別した方がいいのでしょうか? 「後腹膜に固定」、「後腹膜腔に固定」 どちらが正しい使い方でしょうか。私は鼠径部の動脈穿刺部位が高位で後腹膜腔に出血した場合も後腹膜に出血といってしまいますが、「後腹膜腔に出血」が正しいのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>後腹膜と後腹膜腔の使い方がよくわかりません。意識して区別した方がいいのでしょうか? 「

個人的には特に区別しなくて良いと思います。

>私は鼠径部の動脈穿刺部位が高位で後腹膜腔に出血した場合も後腹膜に出血といってしまいますが、「後腹膜腔に出血」が正しいのでしょうか?

腹膜腔以外の腔を腹膜外腔といいます。

腹膜前腔

後腹膜腔

腹膜下腔

の3つがあります。

鼠径部の場合は腹膜下腔に該当するかと思われます。

こちらの矢状断のシェーマがわかりやすいです。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/4714

解説動画内で「S状結腸に壁肥厚あり」とおっしゃっていましたが、3層構造を保ったtarget waterパターンの壁肥厚でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

今回少し分かりにくいですが炎症ですので、3層構造を保った壁肥厚です。やや偏在的ですがtarget waterパターンです。

これまでは同様のケースを『大腸憩室の微小穿孔』と名付けて対応しておりましたが、腸間膜への穿通なのですね、大変勉強になりました。

質問なのですが『穿孔した場所にのみ限局的にfree airを認める場合』というのは病態的にはどこにairがtrapされているのでしょうか?airは体位変換で移動したりするのでしょうか?またそういった画像がもしあれば提示しただければ幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>これまでは同様のケースを『大腸憩室の微小穿孔』と名付けて対応しておりましたが、腸間膜への穿通なのですね、大変勉強になりました。

微小穿孔でも、伝わればよいとは思います。

>質問なのですが『穿孔した場所にのみ限局的にfree airを認める場合』というのは病態的にはどこにairがtrapされているのでしょうか?

それ以上広がらない場合はその可能性はありますが、free airだと思っていても実は後腹膜や腸間膜側の穿通なのかもしれません。

free airの場合は、おっしゃるように体位変換で移動することもあります。

英語ではpenetrationとperforationとなるのでしょうか? またfree airは腹腔内遊離ガスとすると,間膜内のガスは英語では何と言うのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>英語ではpenetrationとperforationとなるのでしょうか?

で良いと思います。

>またfree airは腹腔内遊離ガスとすると,間膜内のガスは英語では何と言うのでしょうか?

すいません、すぐに出てこないのでご自身で調べてください。

この講座の本質から外れていますので。

横行結腸の途中から下行結腸~S状結腸にかけてかなり直線的にみえたのでハウストラが消失しているのでは?と思ってしまったのですが、腸管の内容物があまりないだけで正常なのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

虚血性大腸炎の場合などでも直線的になりますので壁肥厚があるために消失しているように見えるだけだと思います。

ありがとうございました。

(111I-28) 軸捻転症を生じる頻度が高いのはどれか。2つ選べ。

a 胃 b 十二指腸 c 下行結腸 d S 状結腸 e 直 腸

答え:a,d

a,dこれらの臓器は穿通よりも、穿孔しやすいと覚えておこうと思いました。 この問題の当時の正答率は63%と既に低いですが、問題文を ”穿通よりも穿孔が生じる頻度が高いのはどれか。2つ選べ。”にしたらもっと下がりますね^^;

アウトプットありがとうございます。

そんな国家試験の問題があるのですね!

>a,dこれらの臓器は穿通よりも、穿孔しやすいと覚えておこう

穿孔しやすいわけではないので、穿孔することがあると覚えておいた方がいいかもしれません。

後腹膜臓器はどれか?という問題も出てもおかしくないですね。

>穿孔しやすいわけではないので、穿孔することがある

失礼しましたm(_ _)m

そのように覚えておこうと思います。

後腹膜臓器が穿孔を起こしにくいのは、腹腔と接している部分が少ないから、という理解で良いのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるとおりです。

いつも勉強になっております。

今回、S状結腸周囲の脂肪識濃度上昇から、憩室炎によるAirと判断しましたが、頭の片隅には「腸間膜裂孔」の可能性も考えました。

裂孔でないとする判断は、どのように行えばよいですか。

アウトプットありがとうございます。

裂孔というのはどういう状態を想定されていますか?

今回の穿孔、穿通だとどちらでしょうか?

間膜,漿膜,間膜紐などいろいろな膜の名前が出てきて解剖が苦手な私には難しい回でした.

穿孔・穿通しやすいと言う話も出てきて大変混乱してしまいます.

すべての腸は穿孔する可能性があり,加えて間膜を有する腸は穿通する可能性もあるという理解でよろしいですか.

また,こちらのURLも参考にさせていただきました.

https://遠隔画像診断.jp/archives/14835

こちらには盲腸は間膜を有さない分類となっているのですが,今回の講義では有する分類に分けられています.どちらが正しいのでしょうか.

アウトプットありがとうございます。

>すべての腸は穿孔する可能性があり,加えて間膜を有する腸は穿通する可能性もあるという理解でよろしいですか.

間膜を有する腸管:穿孔にくわえて、間膜側に穿通することがある

間膜を有さない後腹膜の腸管:基本的に穿孔することはなく、後腹膜側に穿通する

ということです。

>こちらには盲腸は間膜を有さない分類となっているのですが,今回の講義では有する分類に分けられています.どちらが正しいのでしょうか.

動画内では、こちらの1−4に分類せずに、大雑把に理解いただけるように、1と3のみに分類しています。

(少し)間膜を有すると覚えておいてください。

S状結腸間膜の脂肪織濃度上昇があり、ここに炎症があるのかな。エアーが見られるので穿孔かなと思いました。このような病態もあるということも知っていないと正解にたどり着かないのですね。画像の読みと病気の知識とがリンクして初めて理解できたということになるのですね。先はまだまだ遠い感じがしました。歩き続けます。

アウトプットありがとうございます。

>画像の読みと病気の知識とがリンクして初めて理解できたということになるのですね。

上行結腸、下行結腸は後腹膜臓器ですので、破れても基本穿通となります。

今回のS状結腸の場合は、穿孔、穿通ともに起こしうるという点を覚えておいてください。

いつも解説ありがとうございます。

2つお聞きしたいのですが、、

①小腸の一部の腸管に、内部が低吸収で外側が肥厚した高吸収の部分(78~92枚目あたり)がありますが、これは異常ではないですか?あくまで3層構造を保った肥厚が壁肥厚と言えるのでしょうか?

②今回の症例はなんとなく腸間膜なのかなぁと思いましたが、他の方のコメントにもあるように、穿通と穿孔について、つまりairが腸間膜内にあるのかそれ以外なのかがあやふやです。CT画像ではっきりどこの部分を腸間膜というのでしょうか?以前勉強した「free airを認めやすい部位」以外の場所では基本的に穿通でしょうか?

基本的なことで申し訳ありません。

アウトプットありがとうございます。

>①

これは最内層の粘膜が造影されており、粘膜下層の肥厚ではありません。

よく見られる所見で異常ではありませんが、症状があり、この所見が目立ち、小腸内の液貯留が目立ち、腸管拡張を伴っている場合は、感染性小腸炎のこともあります。

>② はっきりどこの部分を腸間膜というのでしょうか?

はっきりどこの部分というのがCTでは見えません。腸間膜は脂肪濃度であり、通常は見えないためです。

ですが、憩室炎など炎症があれば濃度上昇して浮かび上がってきます。

今回も周りにわずかな血管構造を有する腸間膜として浮かび上がってきており、その場所にairを認めているため腸間膜内なのだろうと診断することができます。

>以前勉強した「free airを認めやすい部位」以外の場所では基本的に穿通でしょうか?

ではありません。「free airを認めやすい部位」はあくまで穿孔と診断するために、free airを見つけやすい場所という意味で提示しました。

free airは腹腔内のあらゆる部位で認めます。

「free airを認めやすい部位」にairがあれば、穿孔していると診断できますが、腸間膜内や腸管周囲にのみairを認める場合は、それがfree airなのかそうでないのかはわからないこともあります。

>基本的なことで申し訳ありません。

基本的では実はありません。かなり難しいところです(^_^;)

腸管壁肥厚に目がいき虚血性腸炎としてしまいました。今回のCTで虚血性腸炎らしくない所見はどのようなものがありますか?

アウトプットありがとうございます。

虚血性腸炎らしくない所見として、

・下行結腸には壁肥厚を認めておらず、S状結腸の一部にのみ3層構造を保った壁肥厚を認めている。

・憩室炎を疑う所見を認めており、原因憩室も恐らく同定できる。

・穿通している。

といった点が典型的ではなく、いずれも憩室炎を示唆する所見です。

また、あくまで参考ですが、

・血便の症状がない。

・炎症反応が上昇している。

・男性例である。

という点も虚血性腸炎らしくないと言えます。あくまで目安です。

S状結腸憩室炎、腸管と連続しないガス像までは判読できたのですが、free airのような印象をうけず、間膜内に穿通するという概念が頭になくガス産生菌による膿瘍形成かと思ってしましました。後腹膜・間膜への穿通、保存的にいけることもあるということ、頭にいれておきます。

アウトプットありがとうございます。

>free airのような印象をうけず、間膜内に穿通するという概念が頭になくガス産生菌による膿瘍形成かと思って

よい線行っていると思います。

>後腹膜・間膜への穿通、保存的にいけることもあるということ、頭にいれておきます。

上行結腸や下行結腸といった後腹膜に固定されている腸管からの穿通の場合は、よほど大きな膿瘍を作ったり、穿孔に至らないと基本保存的に加療されますので覚えておいてください。

この症例も保存的に加療されていましたが、結果手術されました。