症例3

【症例】60歳代男性

【主訴】腹痛、寝返りがうてない

【データ】CRP27,アミラーゼ 165,WBC16500

【生活歴】飲酒1日1合

画像はこちら

画像を見る前に診断名は予想できる問題ですね。

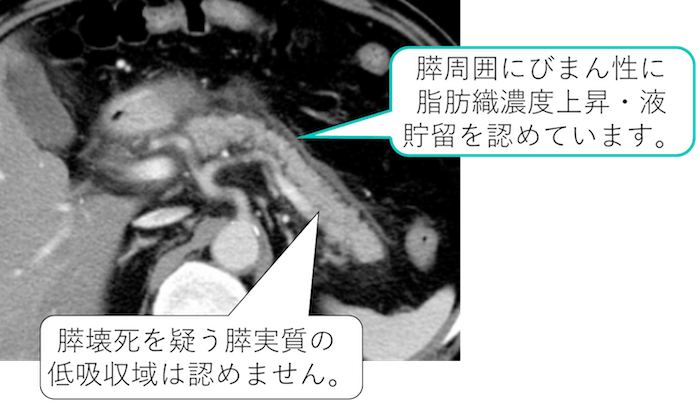

CTでは膵臓の周囲にびまん性に脂肪織濃度上昇・液貯留を認めています。

急性膵炎を疑う所見です。

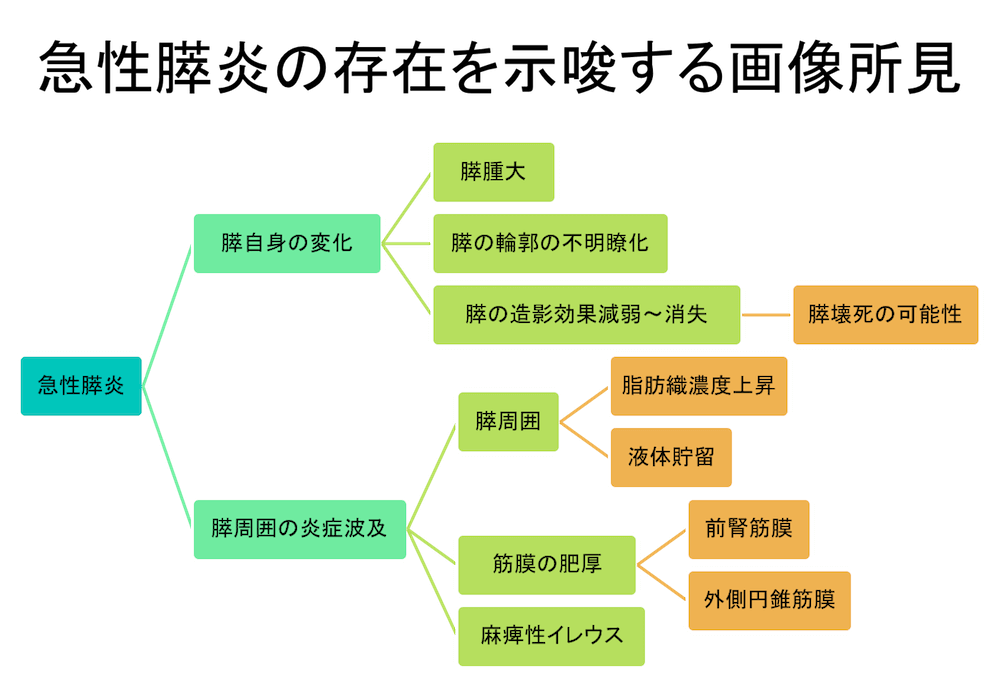

急性膵炎を見た場合に確認することは、

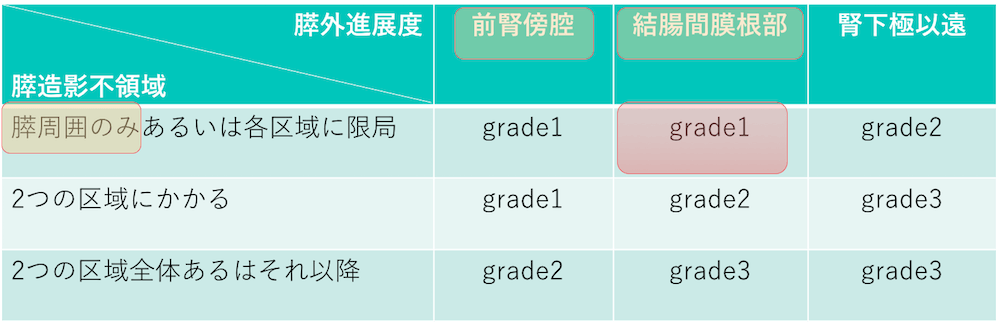

- 膵自体の変化:膵腫大、膵壊死の有無

- 膵炎の炎症波及の程度:前腎筋膜、横行結腸間膜根部、腎下極以遠まで及んでいるか

をチェックすることが重要です。

膵自体の変化

今回は、膵壊死を示唆する膵実質の造影不領域(低吸収域)は認めていません。

膵腫大はあまりはっきりしません。

一流バリスタDr.Tの淹れ方

この症例はもともと慢性膵炎があると思われ、今回の膵炎のまえの膵臓はもともと萎縮しているのではないでしょうか?

このためそれほど腫大して見えなくなっている可能性があると推測します。この年令で膵の分葉構造が膵臓全体で、はっきりしないのは通常は異常なので膵の全体的な腫大で良いと思います。

(フォローCTや病前のCTも提示できるとなお良いと思います)

冠状動脈含めて動脈硬化もめだつので、いろいろ併存疾患もありそうです。

膵のサイズには個人差と加齢による分葉構造の明瞭化があります。

また、脂肪置換が起こる事もあります。

ベースの膵がどのようなサイズで分葉構想がどうなのかを推測して評価することが重要だということです。

※ちなみ今回の症例では過去画像はありませんでした。

※Dr.Tについてはこちら

炎症波及の程度

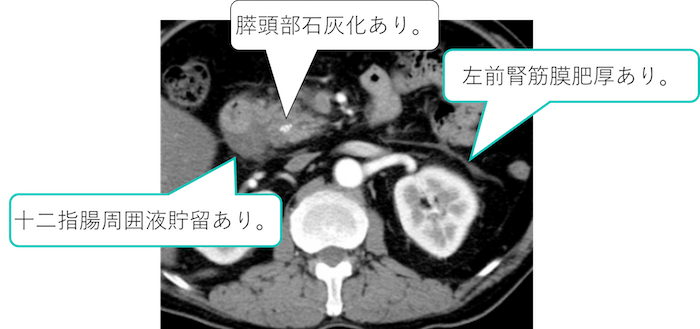

左前腎筋膜の肥厚を認めており、炎症の波及が疑われます。

十二指腸周囲には液貯留がやや目立ちます。

また十二指腸壁はやや肥厚を認めており、炎症の波及が示唆されます。

膵頭部に石灰化を認めています。主膵管の拡張は認めていません。

- 横行結腸間膜根部

- 腎下極以遠

への炎症波及はどうでしょうか?

まず、腎下極以遠(腎下極よりも尾側)へは炎症波及は認めていません。

次に横行結腸間膜根部はどうでしょうか?

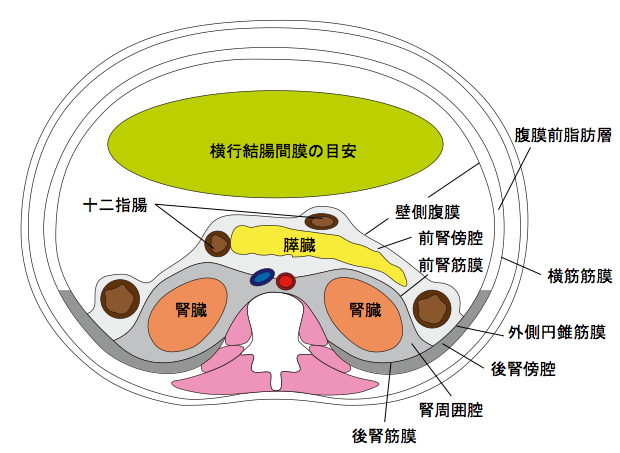

横行結腸間膜の場所の大まかな目安は、膵臓の腹側に相当します。

ただし、膵腹側に胃があることもありますので、だいたい膵の腹側でやや尾側が横行結腸間膜に相当します。

ですので、その部位に脂肪織濃度上昇があれば、横行結腸間膜根部への炎症波及ありと考えてほぼ問題ありません。

今回の症例では、膵の腹側にわずかではありますが、脂肪織濃度上昇を認めていますので、横行結腸間膜根部への炎症波及あり、と取ります。

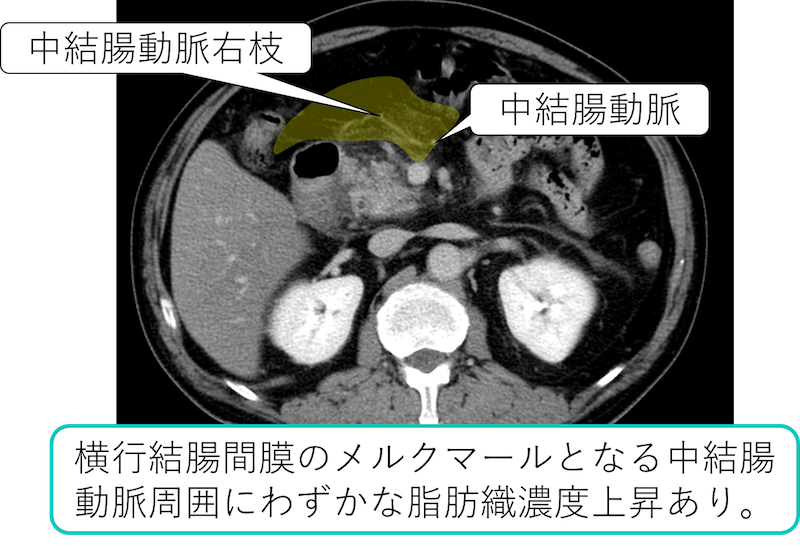

厳密には、横行結腸間膜のメルクマールとなるのは、上腸間膜動脈(SMA)から最初に右側に分岐する中結腸動脈です。

この中結腸動脈周囲(とくに中結腸動脈の右枝)にわずかな脂肪織濃度上昇を認めています。

腎下極以遠へは認めていません。

したがって急性膵炎のCT gradeは1に相当します。

診断:急性膵炎 CT grade1

※保存的に加療となります。

その他所見:

- 脂肪肝の可能性あり。

症例3の解説動画

急性膵炎の画像診断のポイント

質問への補足動画です。上の動画では腎下極以遠への炎症波及の評価に前腎筋膜に着目していますが、厳密には全体を見る必要があります。

症例3のQ&A

- 膵炎の重症度判定基準におけるCTのgrade分類に関して、冠状断像があれば膵外への炎症波及の範囲が認識しやすいというのが感想です。

- 貴重なご意見ありがとうございます。

確かに冠状断であれば腎下極以遠まで到達しているか、横行結腸間膜への波及があるかが一目瞭然ですね。

- 急性膵炎のgradeを勉強します。

- 治療に直結しますので、復習しておいてください。

- 症例3で膵炎なのはわかったのですが、画像上あまり激しくないような気がします。

これで寝返りが打てなくなるような痛みになるのでしょうか。 - 急性膵炎は、ものすごく痛がることで有名ですよね。

お腹を丸めてうずくまるような特徴的な体位(chest-knee position)まで知られています。

この体位(前屈位)をとることで痛みが軽減するためですね。

- 急性膵炎っぽいかなと思ったのですが、発症の経過がわからなかったのと、膵が腫大しているようには見えなかったので、慢性膵炎と考えてしまいました。

- おっしゃるとおりですね。急性膵炎は基本的に膵は腫大しますが、腫大がはっきりしないこともあります。

注:ただし、上のバリスタの発言もチェックしてください。

- グレード分類まではとても覚えきれず、、今回の画像の勉強で身につくように勉強したいと思います。

- 覚える必要まではないかと思います。

すぐにこのグレードをチェック出来るようにしておけば大丈夫です。

- 急性膵炎であれば、膵の造影不染域と炎症の波及まで見ることは気にしていたのですが、肝心の所見を正しくとれませんでした。膵周囲の液貯留は次から気にするようにします。

- そうですね。今回はびまん性に認めていましたが、膵頭部の周囲のみにしか認めない症例などもありますので、急性膵炎が疑われる場合、膵周囲に脂肪織濃度上昇(毛羽立ち)がないかをチェックすることは重要です。

- 石灰化に引っ張られてしまって、液貯留など色々なものを見落としてしまいました。

- 確かにあの石灰化は引っ張られるかも知れません。

急性膵炎が疑われる場合、膵周囲の脂肪織濃度上昇(毛羽立ち)はチェックするようにしてください。

- 大弯側の胃壁が厚いのが気になりました。しかし肥厚が広範囲かつ均一で、腫れているのも粘膜層に見えて炎症ではないように思います。また腫瘍性にも見えません。

これくらいの肥厚は正常範囲内でしょうか?もしも厚いと判断された場合、この肥厚の仕方からは何が考えられるのでしょうか? - ひだも見えますし、これくらいの厚いのは正常範囲です。

腫瘍の場合、ひだがこのように見えないですし、周囲にリンパ節が見えてくることがあります。

- 肝腫大と脂肪肝はあり、ということで合っていますでしょうか?

- 肝腫大は微妙ですね。脂肪肝についてはあると考えますが、単純CTで通常判断します。

- 膵炎の分類をブラッシュアップできました。診療にいかします。十二指腸周囲のeffusionにももう少し、目を向けます。

- 膵周囲のeffusion見逃しやすいところですので、是非注意深く見てください。

- 左腎腎筋膜の肥厚の所見を初めて知りました。

- 前腎筋膜は重要な解剖ですので、覚えておいてください。

- 滲出液や脂肪織濃度上昇って何か目安や基準があるのでしょうか。それとも見た目で判断でよいのでしょうか。

- おっしゃるように目安というものはありません。見た目判断で大丈夫です。

気付きやすくするためにCT値を変更したりすることもあります。(今回ご提供している環境ではできません。)

- 膵炎のGrade分類自体は知っていたのですが、これも大雑把にみていたので、前腎筋膜や横行結腸間膜根部、中結腸動脈などの解剖を理解していませんでしたが、今回の動画でよくわかりました。

- 中結腸動脈まできちんと見ている人はあまりいないと思います。

基本的には大雑把に膵の腹側〜尾側の腸間膜に脂肪織濃度上昇を認めた場合を横行結腸間膜根部への炎症波及ありと判断して良いかと思います。

- グレードの「造影不良域」を判定するのは後期相でよろしいでしょうか? 早期相も判定に用いることもありますか?

- 早期も後期も見ます。

早期:造影不良&後期:造影不良→壊死

早期:造影不良&後期:造影効果あり→虚血

と判定します。

- 結腸間膜根部の同定に自信があまりありませんでしたが,今回の解説で理解できたので,今後意識して読影しようと思います.

- まずは大雑把で良いと思いますが、厳密には今回の解説のようになります。

- 膵臓内の石灰化を膵石かと思ってしまいました。膵石がある+急性膵炎らしいのに膵臓全体の腫大が目立たない=背景に慢性膵炎あり、という解釈でいました。膵管内か否かもしっかり評価したいと思います。

- 今回は膵管内ではないですが、この石灰化は慢性膵炎に伴う石灰化だと思われます。

- 急性膵炎のgradeは苦手意識がありましたが、結腸間膜根部がわかりとても勉強になりました。血管を理解するのが苦手で、(SMAから最初に右に分岐する枝)といっていただけたらわかるのですが他の血管はどのように勉強すると良いのでしょうか。

- 他の血管というのは、SMAから分岐する枝ということでしょうか?

こちらの動画で解剖については触れていますが、variationがいろいろあるのと、

救急疾患においてそこまで細かい解剖は必要ない(アンギオをやるとなると別ですが)と思いますのであまり現状気にされなくて良いと思います。大動脈からの分枝としては、

・腹腔動脈およびその枝

・上腸間膜動脈

・腎動脈

・下腸間膜動脈

をまずは同定できるようにしましょう。

- 液体貯留している膵周囲は、「groove領域」と表現して良いでしょうか?

- おっしゃるように、「groove領域」に液貯留が目立ちます。

ただしあくまで個人的にですが、「groove領域」という用語は本来脂肪領域である「groove領域」のみが炎症や腫瘍によって置き換わっている場合に使う傾向にあります。

今回は膵炎はびまん性に認めています。(ですがおっしゃるように液貯留は「groove領域」に目立つのでそういう意味では使ってもいいのかも知れませんが。)参考:https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/14908

- 膵臓の石灰化を膵石と捉えてしまったのですが、見分け方を教えていただきたいです。

- 厳密には難しいケースもありますが、

膵石の場合は通常、それよりも上流の膵管は拡張します。

今回は膵管の同定さえも難しいので、おそらく膵管外なのだろうという判断です。

- 急性膵炎の説明の図(「急性膵炎の存在を示唆する画像所見」)の筋膜の肥厚の下層に、「外側円錐筋膜」があります。

炎症の波及に関する説明では登場しない部位ですが、腎下極以遠の評価の際に、外側円錐筋膜に着目して読影するということでしょうか? - 基本は、腎下極以遠の評価には、今回のように前腎筋膜になります。

今回も前腎筋膜のみ肥厚しています。

膵の前方にあり、まずは炎症が波及しやすいためです。外側円錐筋膜まで炎症が波及するのはかなり膵炎が強いケースとなります。

※上に動画にしました。

- 急性膵炎の十二指腸周囲の液貯留を脂肪織濃度上昇と考えて回答しました。

今まであまり違いについて考えたことはなかったので、意識しようと思います。

液貯留と脂肪織濃度上昇を正確に見分ける必要はありますか? - これについては厳密に見分けるのは難しいですね。

両方とも浮腫を反映した結果ですので、浮腫が強ければ液貯留となり、弱い場合は脂肪織濃度上昇になると考えて下さい。CT画像では、より水っぽい低吸収域の連続として認めている場合は液貯留となり、脂肪濃度を含み淡い場合は脂肪織濃度上昇になります。

MRIのT2WIではCTより見やすいかと思いますが、両者を特に分ける意義もありません。ただし膵炎の場合は、被包化された液貯留が膵炎後に残ってしまい、膿瘍化してくるケースもありますので、そういった場合は、液貯留なのかどうかの判断は重要となります。

それも経過を追わないとなかなか分からないことが多いです。

症例1−3の過去の解答ページはこちら(passは、Ec8429UA)

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

アミラーゼの数値が上がっていたのは最初に気になりましたが、単純に十二指腸周囲の脂肪識濃度上昇が目に入り、膵臓の腫大が起きていないようだったので、十二指腸の壁肥厚が起こっていると考え、十二指腸の炎症だと解答しました。十二指腸壁は正常径でしょうか?

横行結腸間膜の見方、よく分かりました。場所の確認と中結腸動脈が重要だと分かりました。

アウトプットありがとうございます。

>十二指腸の壁肥厚が起こっていると考え、十二指腸の炎症だと解答しました。十二指腸壁は正常径でしょうか?

十二指腸にも炎症は及んでいるのでしょうけど、粘膜下層の肥厚は特に認めていませんね。

径は正常範囲です。

>横行結腸間膜の見方、よく分かりました。場所の確認と中結腸動脈が重要だと分かりました。

中結腸動脈がよくわからないこともありますが、メルクマールになりますので覚えておいてください。

おおよそ膵の腹側尾側に炎症波及があれば及んでいると判断して良いと考えますが。

膵炎には胸水が合併することがありますが、どのような機序で貯留するのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

急性膵炎に伴う胸水や腹水は、炎症に伴う反応性のものです。

膵頭部中心に周辺の脂肪織混濁があり、急性膵炎を疑ったのですが、その割に(当てにならないとはいえ)amylaseがそれほど高値ではなく、十二指腸球部の壁がわずかに途切れていたり、壁外に少量のgasがある様に見えるsliceがあり、十二指腸潰瘍穿通と答えてしまいました。十二指腸潰瘍穿孔や穿通ではその部分に炎症が限局するが、本例では左前腎筋膜まで炎症が波及しているので、十二指腸潰瘍は否定的と考えるべきでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>十二指腸潰瘍穿通と答えてしまいました。十二指腸潰瘍穿孔や穿通ではその部分に炎症が限局するが、本例では左前腎筋膜まで炎症が波及しているので、十二指腸潰瘍は否定的と考えるべきでしょうか?

そうですね。

今回は膵頭部で特に周囲の炎症所見が目立ちますが、膵体尾部にも認めていますので、素直に膵炎を疑う所見となります。

十二指腸潰瘍だとすると好発部位の球部に局所的な粘膜下層の肥厚を認めたり、場合によっては潰瘍そのものが見えることがありますが、今回は十二指腸の球部のみでなく下行脚や上行脚周囲にも液貯留を認めており、主座が十二指腸ではなく膵であることを示唆します。

もし単純CTでも見ることのできる(見やすい)急性膵炎の所見がありましたら教えてください。

アウトプットありがとうございます。

膵の造影不良以外は、いずれも単純CTでも見られる急性膵炎の所見となります。

造影不良の有無については造影CTでないと評価できません。

造影CTグレードの膵造影不良域に関してですが、ここでの区域とは膵臓を膵頭部、膵体部、膵尾部の3つに3分割したそれぞれを1分画としたときということでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>区域とは膵臓を膵頭部、膵体部、膵尾部の3つに3分割したそれぞれを1分画としたときということでしょうか?

おっしゃるとおりです。

注意点として膵癌取扱い規約第7版では、膵体部がかなり狭くなっているので、膵をおおよそ3分割してと考えた方が良いかもしれません。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/37045

(一方で、ガイドライン上は、膵の1/3~1/2、1/2以上壊死で分けられていますが1/2以上壊死はまれであり、1/3でも壊死があれば重症度は高いと考えるべきだと思っています。)

総胆管も

目立つように思いますが 正常範囲でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように下部総胆管の造影効果が目立っており、炎症が波及していると考えられます。

正常範囲ではありません。

一番最初の写真で、膵臓の周囲にびまん性に脂肪織濃度上昇・液貯留を認めていますとの説明がありましたが、線状に見えているところが液貯留で、膵頭部に近いところのモヤッとしたところが脂肪織濃度が高いところでいいですか。

アウトプットありがとうございます。

脂肪織濃度上昇が増強すると液貯留になりますので、オーバーラップがあり、どこまでが脂肪織濃度上昇、どこからが液貯留と明確に区別できるものではありません。今回、より低吸収域が目立ち、より液貯留寄りなのが、膵頭部と十二指腸の間ですかね。

膵臓を見るときにダイナミックCTが良いと聞いたことありますが、それはどのような理由でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

急性膵炎では、膵壊死の評価に有用です。早期で造影不良でも平衡相では造影される場合は虚血、平衡相でも造影不良ならば壊死と判断します。

また急性膵炎に限らずであれば、多血性腫瘍や乏血性腫瘍の有無の判定などに有用であるためです。

※コメントは最初にされるときはこちらの承認が必要となります。今回同じコメントが3つありましたので残りの2つは削除させていただきます。

放射線技師です。頭部に引き続き、待ちに待った腹部救急、よろしくお願いします!

今回の症例もそうでしたが、急性膵炎を疑う場合は原則、単純+dynamic 撮影が必要でしょうか?

当直をしていて、救急の先生によって指示がわかれている気がします。

他の方の質問も読み、「虚血なのか壊死なのかを判断するために早期相が必要」という理解でよろしいでしょうか?

もちろん放射線科としては情報は多い方がいいのかと思いますが、例えば若い女性など被曝を増やしてまでdynamicで撮影すべきでしょうか?

すみません、ご教授お願い致します。

申し訳ありません、質問を変えさせてください。

造影の平衡相のみあれば、染まっているか否かで壊死の判断は可能かと思われますが、

早期相は虚血がわかるために必要ということですね。

急性膵炎で虚血がわかることについての意義はなんでしょうか?

細かいことですみません。

アウトプットありがとうございます。

救急の現場でダイナミック撮影までするかは、施設や依頼医師によるところが大きいと思います。

実際は単純CTのみしか通常は特に最初の撮影では、撮影しない施設が多いかもしれません。

単純でも低吸収域などから壊死を疑うことはできますので、怪しい場合に造影やダイナミックCTを追加という施設もあると思います。

>急性膵炎で虚血がわかることについての意義はなんでしょうか?

虚血があると今後壊死に陥る可能性があり、虚血がない症例に比べてよりフォローも多くなりますし、治療方針にも関わってきます。

ちなみに画像診断ガイドライン2016では、

推奨グレードAとして、急性膵炎の診断および重症度判定に造影CTを強く推奨する。

と記載があります。

関連

http://www.radiology.jp/content/files/diagnostic_imaging_guidelines_2016.pdf

こちらのP346に記載があります。