【頭部】TIPS症例11

【症例】60歳代女性

スクリーニング

画像はこちら

左の尾状核に認める異常所見はなに?

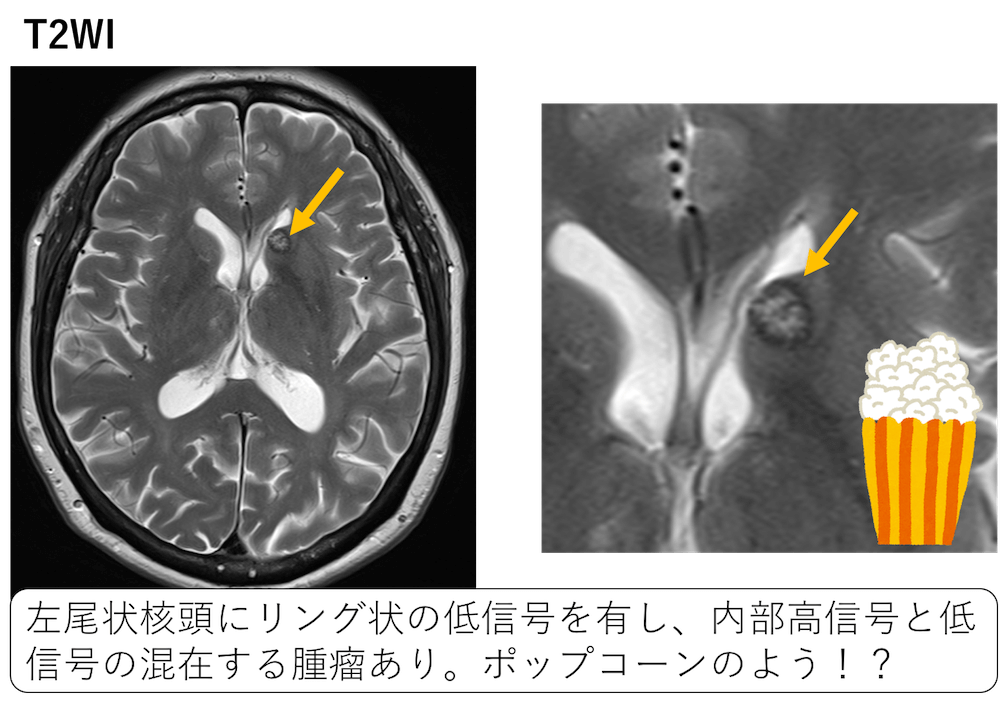

左尾状核頭にT2WIでリング状の低信号を有し、内部高信号と低信号の混在する腫瘤を認めています。

その形状はポコポコしていて、まるでポップコーンのよう!?

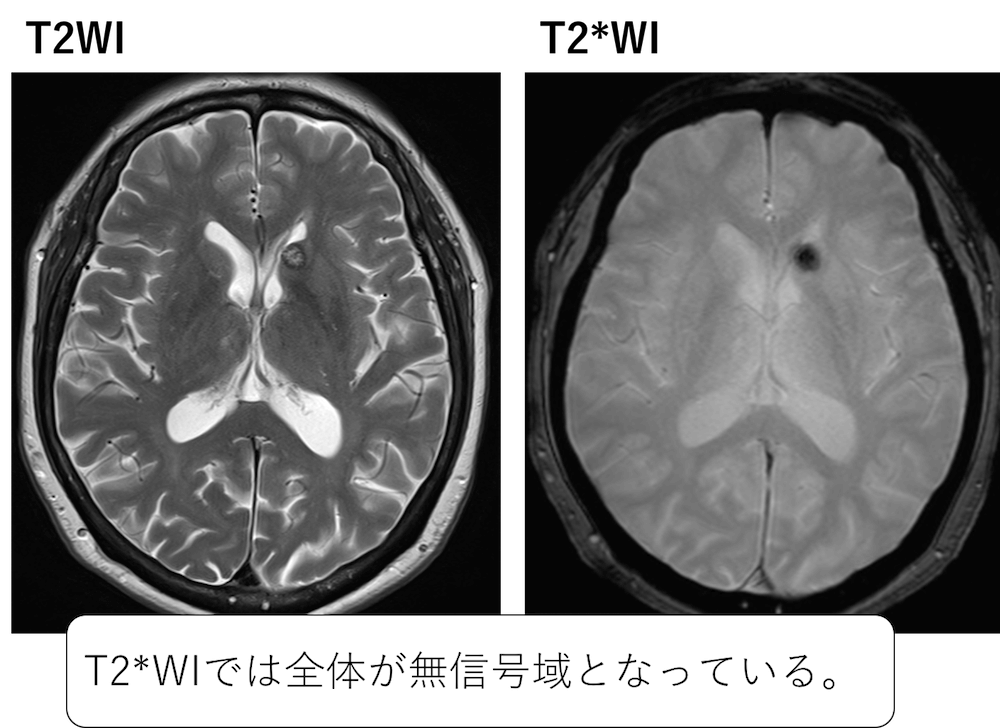

T2*WIではこの腫瘤全体が無信号域となっていることがわかります。

このような

- T2WIでの低信号の縁取りがあり

- ポップコーンのような形状をしており

- 内部に高信号と低信号が混在している

場合に考えるべきは、

海綿状血管奇形

です。

血管奇形の一つです。

診断:海綿状血管奇形

※定期フォローされていますが、経時的な変化は年単位で認めていません。

関連:海綿状血管奇形(海綿状血管腫)とは?MRI画像診断のポイントは?

【頭部】TIPS症例11の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

特徴的な画像で、かつ症状が出て治療対象になることもしばしばあるので見逃さないよう気をつけます。

アウトプットありがとうございます。

T2WIでのポップコーンが典型ですので認めた場合は、SWIやT2*WIで多発していないかをチェックしたいところです。

海綿状血管奇形の造影効果は、造影されないものから造影されるものまで様々なのですね。印象的には、血管腫と言えば造影効果を伴うと思ってしまいます。

アウトプットありがとうございます。

頭部の海綿状血管腫には2種類あり、

・脳実質内→今回のもの

・脳実質外→中年女性の中頭蓋窩に好発

となります。

で、脳実質外のものは、肝の血管腫と同じように、徐々に造影されるのが典型的とされます。

一方で今回の脳実質内の場合は、MRI上異なった信号、造影パターンを示すことが多いです。

海綿状血管奇形とあえて奇形が用いられることが多いのはここを混同しないようにですかね。推測ですが。

参考:よくわかる脳MRI第3版 P164-165

ムムム(ーー;)またしても奇形がらみでしたか・・・orz

最近、視力が落ちてきたせいか、拡大してみると確かにT2WIで内部信号は均一ではありませんね。

慢性期の血腫と思い込んでしまいました。

やはり、本気でhazukiルーペ検討した方が良いのかも。

勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>慢性期の血腫と思い込んでしまいました。

内部が髄液と同じ信号強度ならば、古い出血でもよさそうですね。

>本気でhazukiルーペ検討した方が良いのかも。

モニターを大きくされるのはいかがでしょうか?

hazukiルーペはヤフオクで3000円くらいですね(^^)

https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?ei=UTF-8&p=%E3%83%8F%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9A&tab_ex=commerce&o1=a&nockie=1&rkf=1&mode=0&s1=score2&n=50&f=0x2&auccat=0

そう言われるとポップコーンにしか見えなくなりました。

これで覚えられますね

これがポップコーン?というような高信号と低信号が混在している派手な場合もありますので、覚えておきましょう。

T2*WIにおいて、T2WIよりも低信号が明瞭化するのはなぜなのでしょう?

とある脳神経外科の先生のサイトでは、”かくれ脳出血はT2*WIにおいて、黒い毛玉のように描出される”というような表現がされていました。

海面状血管腫も同じように、じわじわと慢性的な出血を伴うと思われるので、全体が低信号として描出されるということですかね?

アウトプットありがとうございます。

>T2*WIにおいて、T2WIよりも低信号が明瞭化するのはなぜなのでしょう?

T2*WIは、”磁場の不均一”を鋭敏に反映した画像ですので、ヘモジデリンの低信号がより強調されるためです。

SWIは今回撮影されていませんが、さらに明瞭化されます。

>”かくれ脳出血はT2*WIにおいて、黒い毛玉のように描出される”というような表現がされていました。

そうですね。出血はT2WIで拾えず、T2*WIやSWIでしか拾えないものもたくさんありますね。

>じわじわと慢性的な出血を伴うと思われるので、全体が低信号として描出されるということですかね?

ですね。さまざまな時期の出血が混在するためにT2WIでは高信号や低信号が混在します。

今回はT2スターが撮像されていますが、T2スターで撮る時とSWIで撮る時とどのように使い分けるのでしょうか?

どちらも撮るということはあるのでしょうか?

私はこのポップコーン状の所見が、ウイルスの電顕像に見えて仕方ありません。笑

海面状血管奇形、忘れません!笑

アウトプットありがとうございます。

>T2スターで撮る時とSWIで撮る時とどのように使い分けるのでしょうか?

これは単なる好みかもしれません(^_^;)

施設にもよるのかもしれませんが。

うちの施設では

脳卒中の緊急ルーチン→SWI(塞栓子や灌流静脈の拡張が見られる可能性があるため)

脳卒中の急性期ルーチン→T2*WI

というルーチンになっています。脳外科の先生が決めたそうです。

SWIは新しい撮像法なので、昔からT2*WIに慣れ親しんだ先生は嫌がる方もおられるようです。

磁化率効果はSWI>T2*WIですので、SWIを撮影すればT2*WIは撮影する必要はないと思います。

ただし、撮像時間がT2*WIの方が半分くらいで済むと言う点もあり、好まれているというところもあるようです。

両方撮影することはあまりないと思います。

>ウイルスの電顕像に見えて仕方ありません。

確かにこの症例ではそんな風に見えますね。

是非覚えておいてください。

海綿状血管腫cavernous hemangiomaと海綿状血管奇形cavernous angimaとは同じものとみなしてよいのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

今回のケースは海綿状血管奇形で覚えて置いた方がよいと考えます。

よくわかる脳MRIでは、海綿状血管奇形(海綿状血管腫)と記載されていますが、血管奇形とは別に、腫瘍としての海綿状血管腫cavernous hemangiomaも記載があります。

別物と覚えて置いた方がよいと考えます。

右側脳室内でFLAIR 15/24 にも内部淡い高信号+辺縁低吸収な腫瘤を認めます(T2*では認識できませんが…)。これも海綿状血管奇形なのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>右側脳室内でFLAIR 15/24 にも内部淡い高信号+辺縁低吸収な腫瘤を認めます(T2*では認識できませんが…)。

こちらは髄液の流れによるアーチファクトですね。

こ、今後出てくるかもしれません・・・。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/8983

貼付されていた、海綿状血管奇形(海綿状血管腫)の文献に、「大脳(90%)>橋>小脳の順に多い。」と記載がありましたが、大脳では今回の症例のように尾状核がよくある所などのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>大脳では今回の症例のように尾状核がよくある所などのでしょうか。

というわけではないです。尾状核が好発部位というわけではありませんのでご注意ください。

勉強不足で大変すみません。

①肝臓海綿状血管腫

②頭部海綿状血管奇形

①②は名前が似ているのですが。。。

画像や組織の共通点、違い、など何か押さえておくべきものがあるものでしょうか?

もし共通点があると、覚えることが少しだけ減って嬉しいのですが。。(汗)

それとも、比較対象にはならないような全くの別物??

海綿状っていうくらいだから、両者ともにスポンジ状の外観なのか???

(それにしても肝臓や脳にスポンジがある様子を思い浮かべるのはなかなかムズカシイ。。。(笑))

変な質問ですみません。。

アウトプットありがとうございます。

ちょっとややこしいのですが脳の海綿状血管腫には

脳実質内の海綿状血管腫

脳実質外の海綿状血管腫

があり、今回は前者です。

後者は脳実質外の中頭蓋窩に好発し、こちらが肝臓の血管腫と同じパターンとなります。

前者と後者は同じ名前がついていますが、臨床的・病理学的に異なります。

参考文献:よくわかる脳MRI(第3版)P165、P295