症例55

【症例1】80歳代男性

画像はこちら

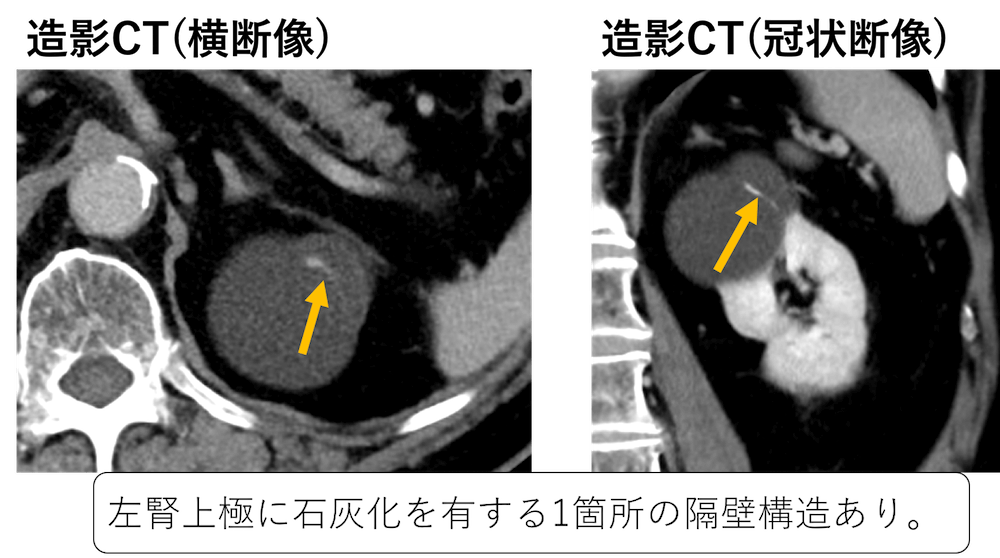

左腎上極に石灰化を有する1箇所の隔壁構造を認めています。

嚢胞は2房性です。

嚢胞壁に不整な壁肥厚や壁在結節を疑う所見を認めません。

これは、bosniak分類Ⅱ相当の嚢胞となります。

【症例2】50歳代男性

画像はこちら

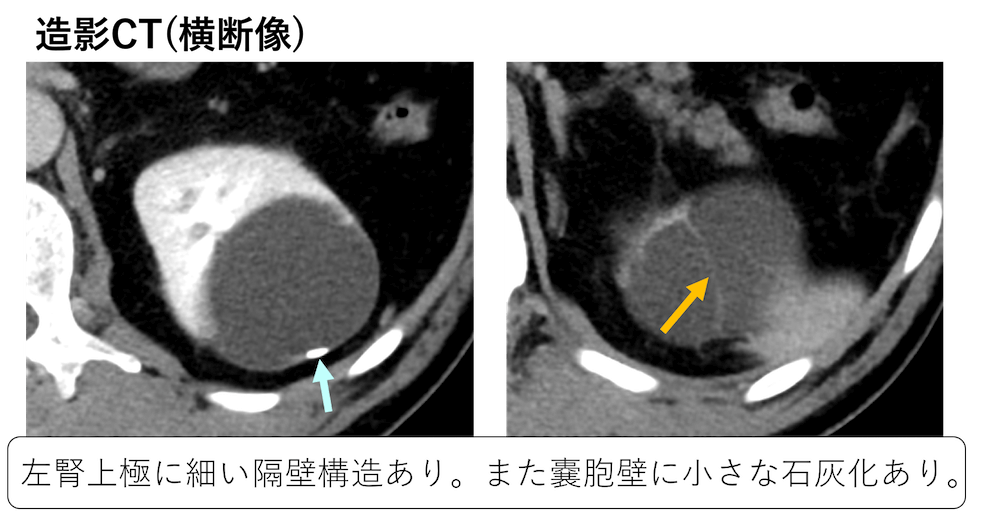

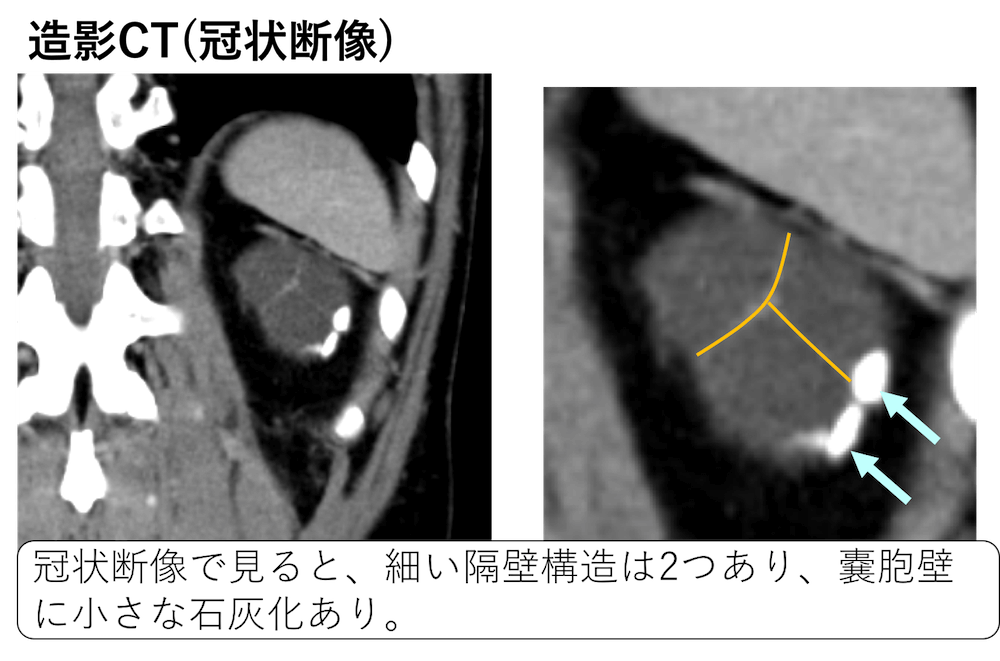

同じように左腎上極に1箇所の隔壁構造を認めています。また嚢胞壁に小さな石灰化を認めています。

冠状断像で見ると、隔壁構造は1つではなく、2つあることがわかります。

嚢胞壁に不整な壁肥厚や壁在結節を疑う所見を認めません。

これも、bosniak分類Ⅱ相当の嚢胞となります。

bosniak分類Ⅱ相当の嚢胞とは?

2つ以下の薄い隔壁をもち、わずかな石灰化を有することもある嚢胞です。

あるいは、3cm以下の高吸収嚢胞がこれに該当します。

診断:腎嚢胞(bosniak分類Ⅱ)

関連:

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

Bosniak分類はすぐ忘れてしまうので表で確認するようにしています。

そうですね。

覚える必要はないかと思います。(覚えられればそれに超したことはないですが)

表などで常に確認できるようにしておくべきですね。

壁肥厚と造影効果の合わせ技1本でカテゴリー3なんですね。ここがあやふやでした。ありがとうございました。

アウトプットありがとうございます。

カテゴリー分類は悩ましいケースもありますが、明確な場合は分類しやすいですね。

ワニノコ1は、単純がないと「石灰化」なのか「造影効果」なのかわかりずらかったです。

ワニノコ2は、隔壁がどの程度までが「薄い隔壁」なのか、「肥厚」なのか、自分の中でまとまっておらず、今回勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように単純+造影で厳密には判断したいところですね。

3cm以上ならⅡFというのは高吸収嚢胞の場合のみなんですね、勘違いしていました。

アウトプットありがとうございます。

なかなか覚えられないですよね。怪しい腎嚢胞を見たら、都度表に戻るでもよいかもしれませんね。

こんにちは!いつもお世話になっております。

恥ずかしながらBosniak分類初めて知りました!

コメント欄を見るとみなさん当たり前のようにご存知のようで、しっかり勉強しておきます!

アウトプットありがとうございます。

「これはBosniak分類のⅡ相当ですね」

と言う学生の先生や研修医の先生がいたらびっくりします。いや、引きます(^_^;)

ある程度有名ではありますが・・・・

これはやばい(悪性の可能性がある)腎のう胞なのか、それともフォローの必要さえない単なる単純性腎嚢胞なのか

の指標となる分類です。

どういった所見があればやばい(悪性の可能性がある)腎のう胞なのかをまずは押させておきましょう!

腎のう胞は、他の目的で撮影された単純CTで機会的に認めるケースは正直多く、全例に造影というのはrecommendできません。こういった実臨床でBosniakを造影の部分はヌキで使うというのもアリなのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるとおりだと思います。

怪しいものは単純CT+エコーでフォローでも良いと思います。

大事なのはbosniakに当てはめることではなく、腫瘍化している・もしくはしそうな嚢胞を引っかけることですので。

症例1のSMAの中域(膵臓の下縁レベル)で脂肪濃度が少し上がっていますが、これは異常所見ですか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように腸間膜の脂肪織濃度上昇を認めていますが、通常はよくある非特異的所見として扱われます。

ただし、腹痛など症状がある場合は腸間膜脂肪織炎の可能性もあり、注意が必要です。

症状があるかないか、過去画像があればそれとの比較が大事な所見となります。

Bosniak分類は私も初めて知りました。

腎嚢胞を見たときに意識するようにします。

Ⅲ、Ⅳは確かに悪そうな顔をしていますね。

アウトプットありがとうございます。

ほとんどは単純性で経過観察の必要もないのですが、単純性とそうでないものがありますので、特にⅢ、Ⅳには注意が必要です。

隔壁が2つ、ということは、3嚢胞まではフォロー不要ということですか?

それとも、嚢胞が、3つにわかれていればフォロー対象でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

嚢胞内に隔壁を認めることがありますので、嚢胞がいくつというわけではありません。

いつも勉強になる症例を有難うございます。

普段偶発的に見かけるのは、カテゴリーⅠ相当の単純性腎嚢胞が多いのでbosniak分類をほとんど意識しておりませんでした。怪しい嚢胞は症例数こなさないと、カテゴリー分類するのが難しいと感じました。

厳密には、小さなcomplicated cystでもカテゴリーⅡなのですね。私の病院で3cm以下のcomplicated cystをカテゴリーⅡと書いてくれているレポートは見かけないのですが、それ程度だと省略するケースが多いのでしょうか?実際はⅡF以上が臨床上重要だからでしょうか。

ご提示された2症例目は石灰化が大きいと感じⅡFと回答してしまいましたが、どこまでの厚みのある石灰化からⅡFとすべきでしょうか?そこは主観要素が強いですか

あと、「人」の字状の隔壁数は2なのですね。慣れていないので2か3か悩みました。因みに数学で書くような丸みのある「x」字状の場合は隔壁数いくつですか?(^o^;)

長々となり、すみませんがご教授お願い致します。

アウトプットありがとうございます。

>厳密には、小さなcomplicated cystでもカテゴリーⅡなのですね。私の病院で3cm以下のcomplicated cystをカテゴリーⅡと書いてくれているレポートは見かけないのですが、それ程度だと省略するケースが多いのでしょうか?実際はⅡF以上が臨床上重要だからでしょうか。

そうですね。サイズが小さいものは単にcomplicated cystとのみ記載することが多いです。

>2症例目は石灰化が大きいと感じⅡFと回答してしまいましたが、どこまでの厚みのある石灰化からⅡFとすべきでしょうか?そこは主観要素が強いですか

主観要素も強いですね。確かに石灰化を結節状と取る方もおられる微妙なところです。

>あと、「人」の字状の隔壁数は2なのですね。慣れていないので2か3か悩みました。因みに数学で書くような丸みのある「x」字状の場合は隔壁数いくつですか?(^o^;)

これもケースバイケースですので、各症例をいろんな角度から観察しないと一概には言えないですね。