【頭部】症例35

【症例】70歳代男性

【主訴】右片麻痺

【現病歴】起床時に右側麻痺があり、救急搬送。

【既往歴】脳梗塞、高血圧、脂質異常症、糖尿病

【内服薬】プラビックス、アロチノロール、リピトール、タリオン、レクチゾール、トコフェロールニコチン酸

【身体所見】不明(記載なし)

※当院へはリハビリ目的で他院入院後1ヶ月で転院となりました。画像はいずれも他院のものです。

画像はこちら

MRI

頭部MRIで明らかな病変を認めず、症候性てんかん、脳梗塞の可能性があり治療開始された。

入院後、右片麻痺の悪化、失語の出現あり、3日後に頭部MRIを撮影した。

まずは来院時(他院)のCTから見ていきましょう。

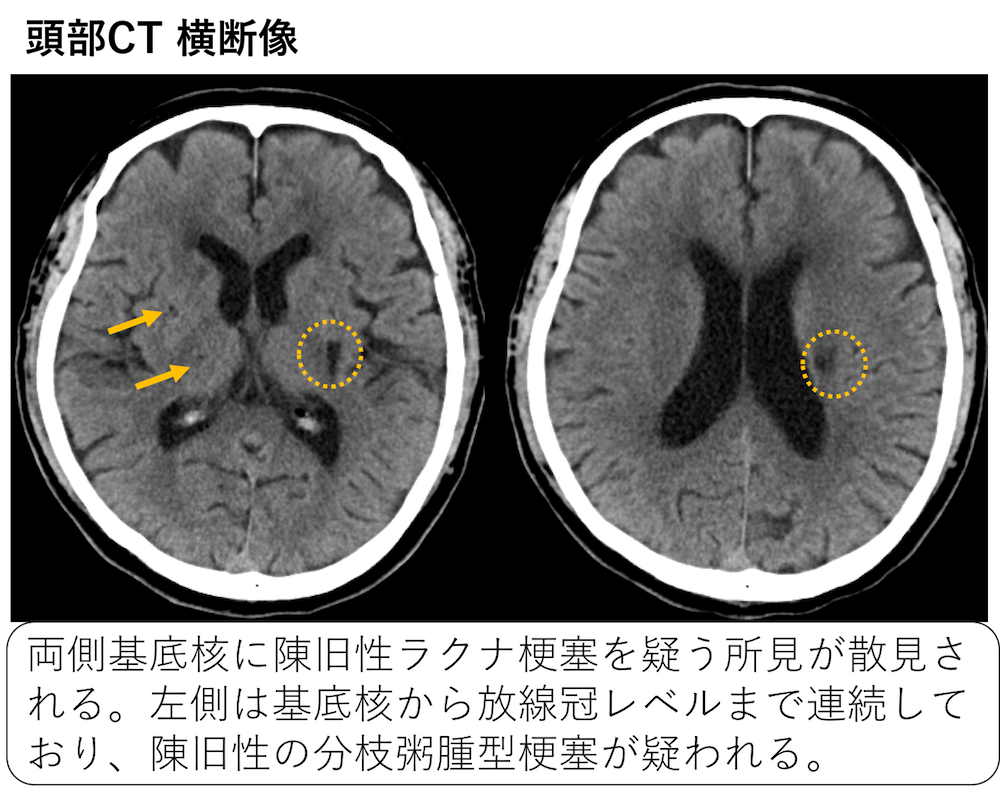

両側に基底核に陳旧性ラクナ梗塞を疑う小さな低吸収域が散見されます。

左は基底核から放線冠レベルに縦方向に長い低吸収域を認めており、これは陳旧性の分枝粥腫型梗塞(アテローム血栓性脳梗塞に分類される)を疑う所見です。

※分枝粥腫型梗塞については症例32,33で扱いました。

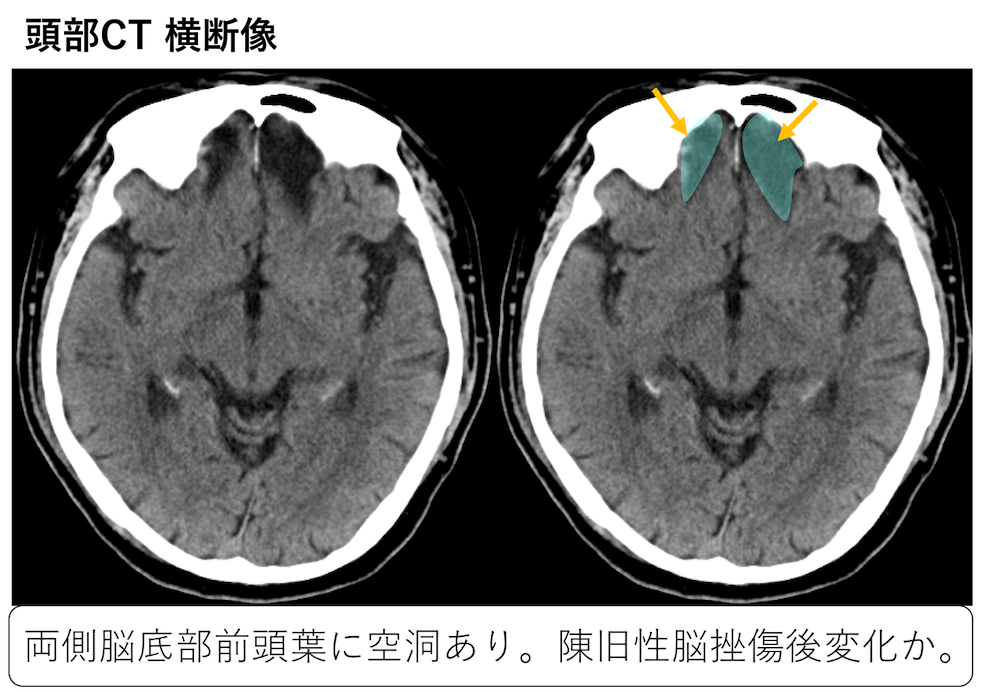

また両側脳底部の前頭葉に空洞(低吸収域)を認めています。

場所から陳旧性の脳挫傷後の変化が疑われます。(病歴に記載がなく詳細は不明です。)

頭部CTでは陳旧性脳梗塞や脳挫傷を疑う所見を認めていますが、頭蓋内出血や占拠性病変、明らかなearly CT signといった所見は認めていません。

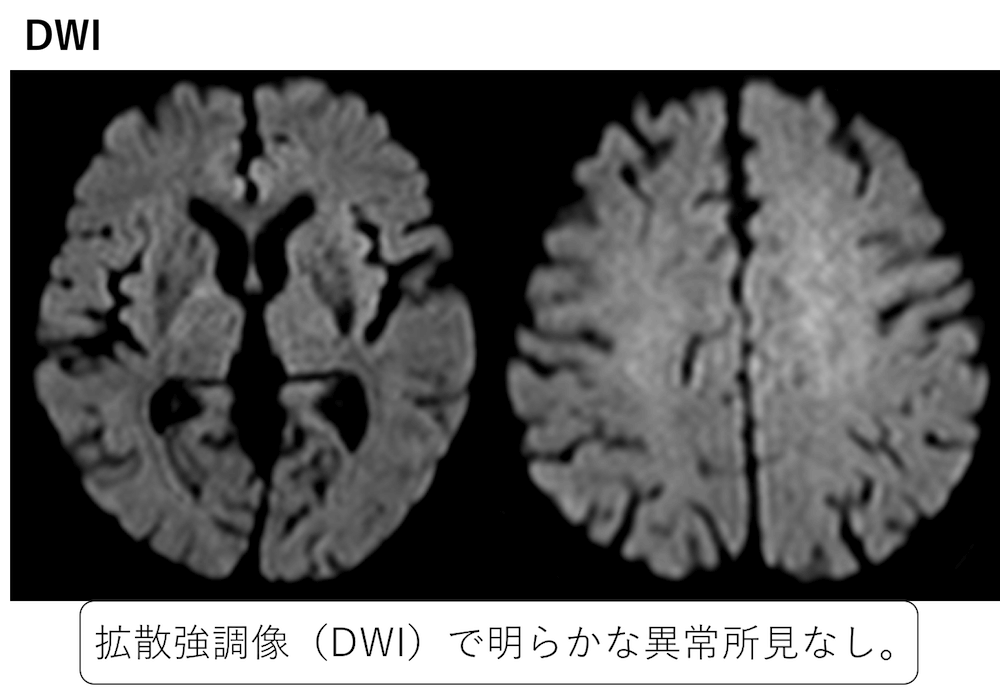

拡散強調像(DWI)では異常な高信号は同定できず、ADCにおいても信号低下は認めていません。

ですのでこの時点では脳梗塞が起こっている!とは拡散強調像からは言うことはできません。

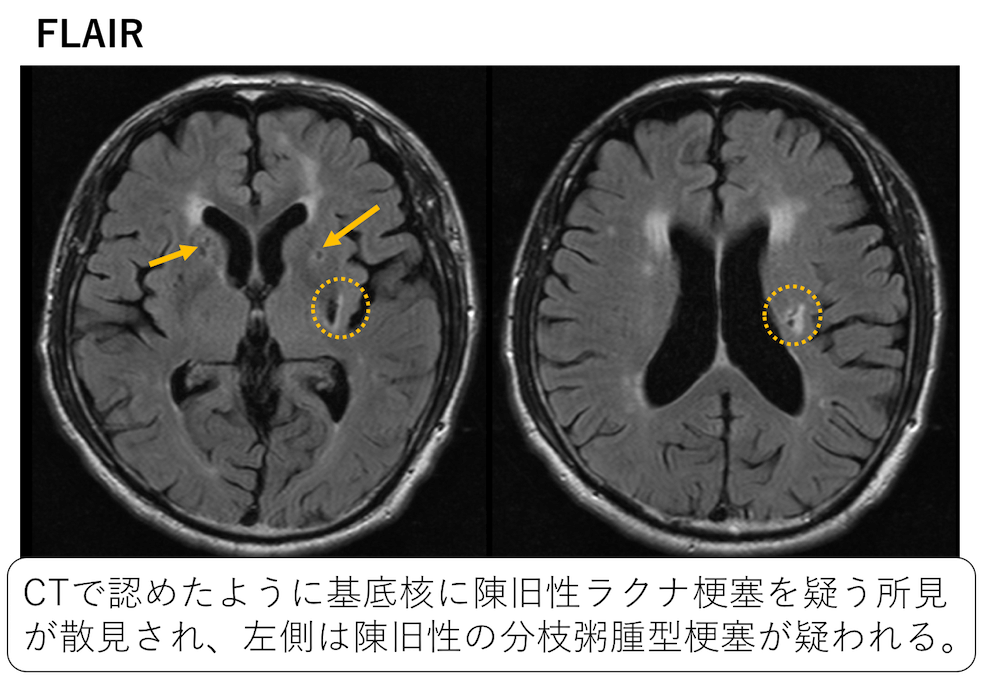

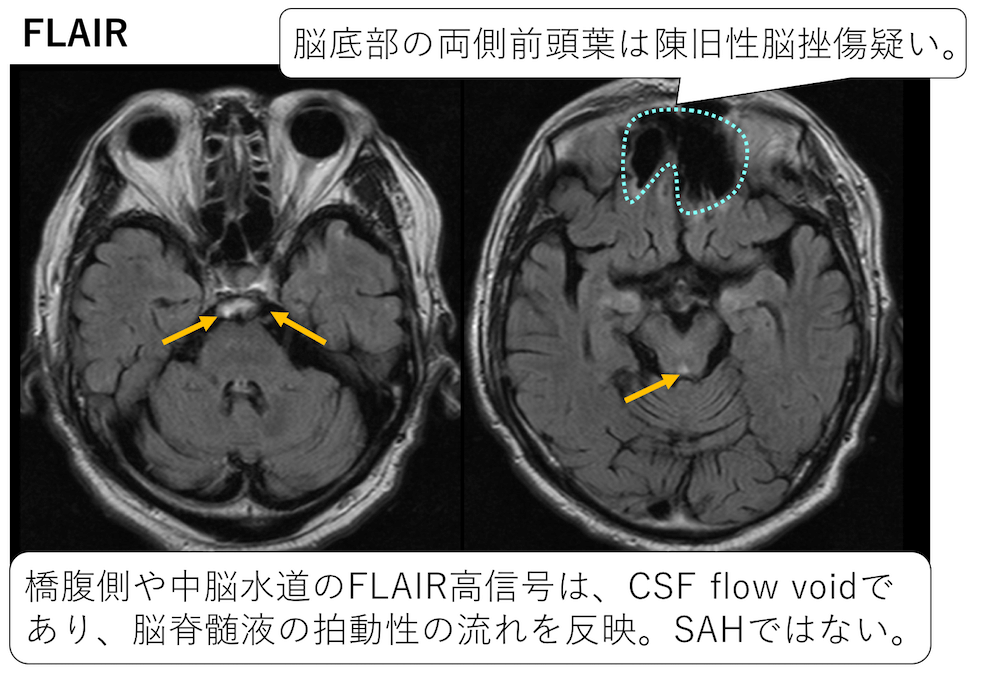

FLAIRにおいてはCTで認めたように両側基底核に陳旧性ラクナ梗塞を疑う抜け+周囲高信号を認め、左側には陳旧性の分枝粥腫型梗塞が疑われます。

また脳底部の前頭葉はやはり抜けており陳旧性の脳挫傷後の変化が疑われます。

橋前槽や中脳水道が高信号であり、くも膜下出血(SAH)と紛らわしいですが、同部は脳脊髄液の流れ(CSF flow)を見ており、FLAIRやT2WIで認められる偽病変ですので注意しましょう。

と、一見、この時点では、拡散強調像(DWI)などから、陳旧性脳梗塞・脳挫傷のみ!!!

としてしまいそうですが、よくよく見てみましょう。

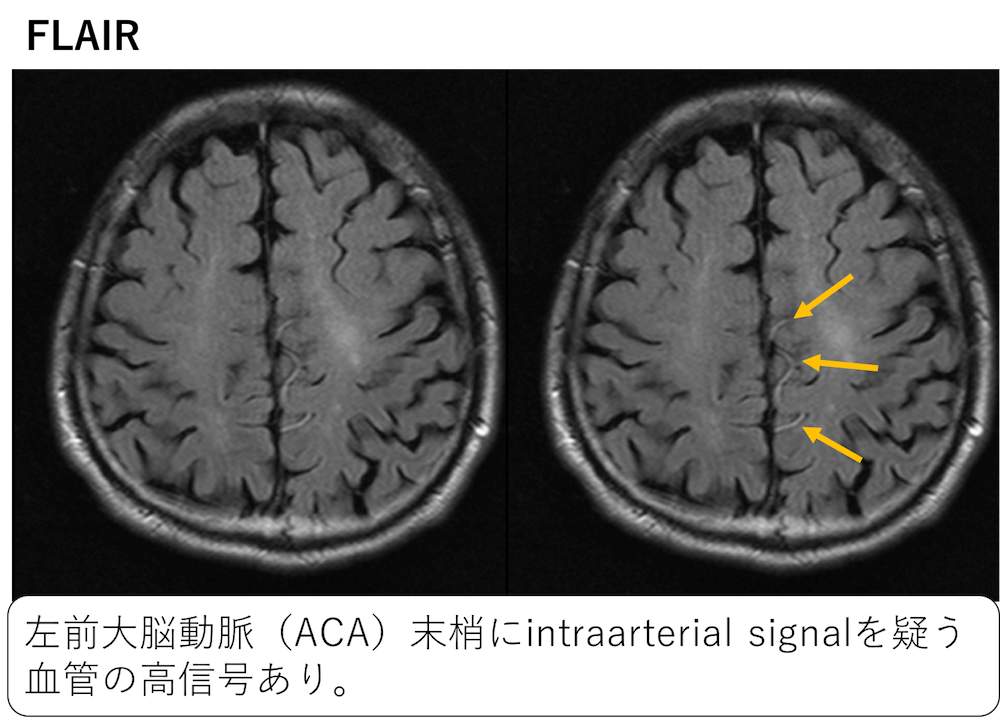

FLAIRで左前大脳動脈末梢に高信号を認めています。

これは、これまでやってきたようにintraarterial signalといって、血流が低下していることを示唆する所見でした。

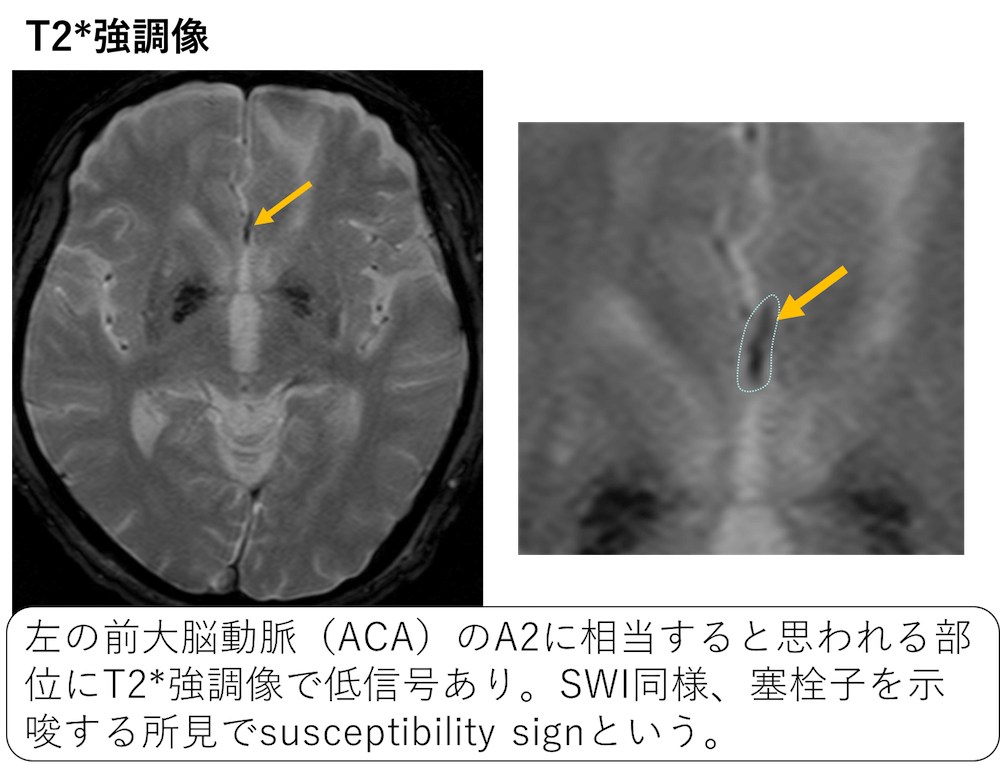

またT2*強調像では、左の前大脳動脈のA2に相当すると思われる部位に低信号を認めています。

これはSWI同様、塞栓子を示唆する所見であり、susceptibility signと呼ばれるものです。

これらのサインが閉塞動脈の同定のヒントとなりますので合わせて復習しておきましょう。

| 撮影法 | 評価部位 | 正常の動脈血流 | 動脈閉塞 |

| T2強調像 | 内頸動脈、椎骨脳底動脈、皮質動脈近位部 | flow void | flow voidの消失→高信号 |

| MRA | 脳動脈全体 | TOF信号 | TOF信号の消失 |

| FLAIR | 皮質動脈、脳底動脈 | 正常動脈は認識できない | intraarterial signal(塞栓子や血栓および末梢側の低灌流が高信号) |

| T2*強調像 | 皮質動脈 | 正常動脈は認識できない | susceptibility sign(塞栓子や血栓が低信号) |

| 磁化率強調画像(SWI) | 皮質動脈 | 正常動脈は認識できない | susceptibility sign(塞栓子や血栓が低信号) |

| 還流異常領域からの還流静脈 | 正常静脈は低信号 | 還流静脈の低信号の増強(デオキシヘモグロビン濃度が上昇するため) |

ここまでわかる頭部救急のCT・MRI P263引用改変

MRAはどうでしょうか?

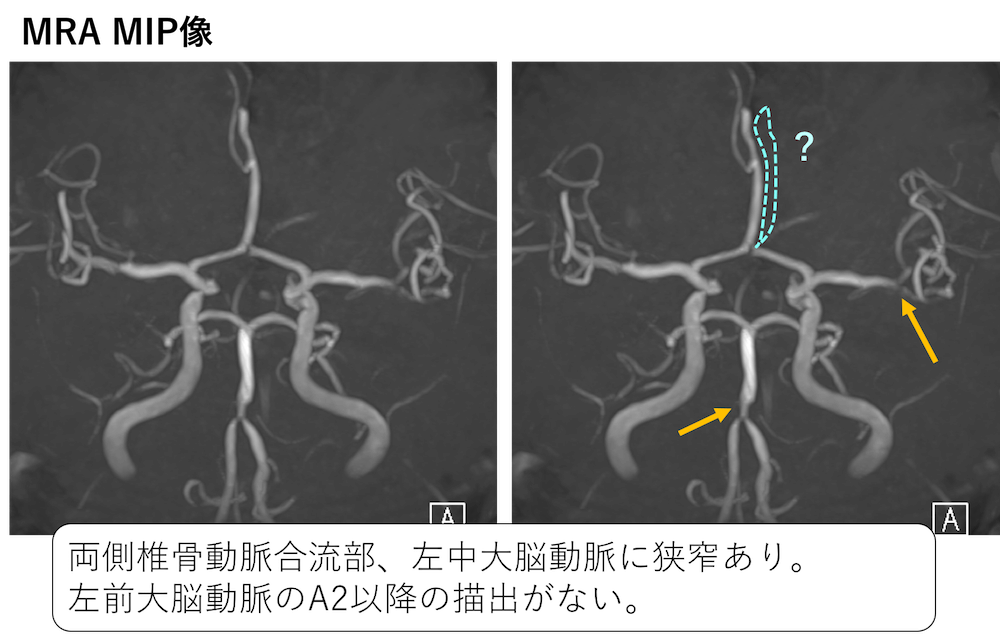

MRAでは

- 椎骨動脈合流部

- 左中大脳動脈(M2分岐部)

- 右内頸動脈(サイフォン部)

に狭窄を認めています。

そして、左前大脳動脈(ACA)のA2がはっきりしないことに気付かなくてはなりません。

前大脳動脈のうちA1は正常変異として低形成のこともありますが、A2は必ず確認できなくては異常です。

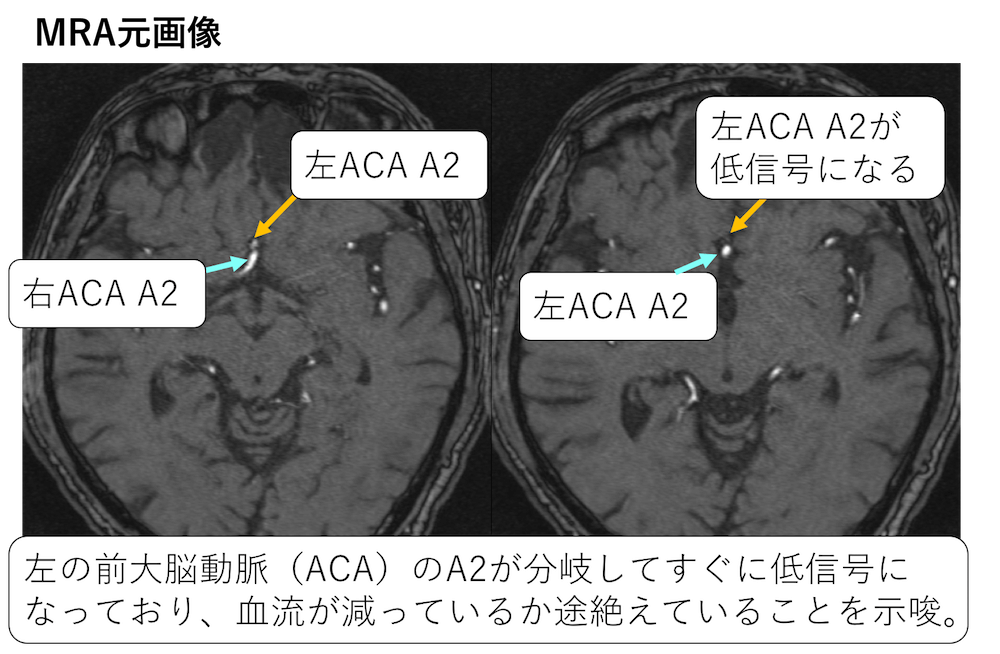

MRAの元画像を確認してみましょう。

そうすると、右のACAが末梢で追えるのに対して、左のACA(A2)は途中から信号が低下することがわかります。(さらに追っていくと再び信号が上昇します。)

つまり、左のACA A2に狭窄や血栓などがあり、血流が少なくなっていることが示唆されます。

この時点で拡散強調像には信号変化として出ていませんでしたが、

- FLAIR

- T2*強調像

- MRA

からは、右の前大脳動脈(ACA)のA2に塞栓子が存在し、血流が低下していることがわかります。

しかし、頭部MRIで明らかな病変を認めず、症候性てんかん、脳梗塞の可能性がありとして、治療開始されました。(詳細な治療については不明です。)

そして入院3日後に右片麻痺の悪化、失語の出現があり、再び頭部MRIが撮影されました。

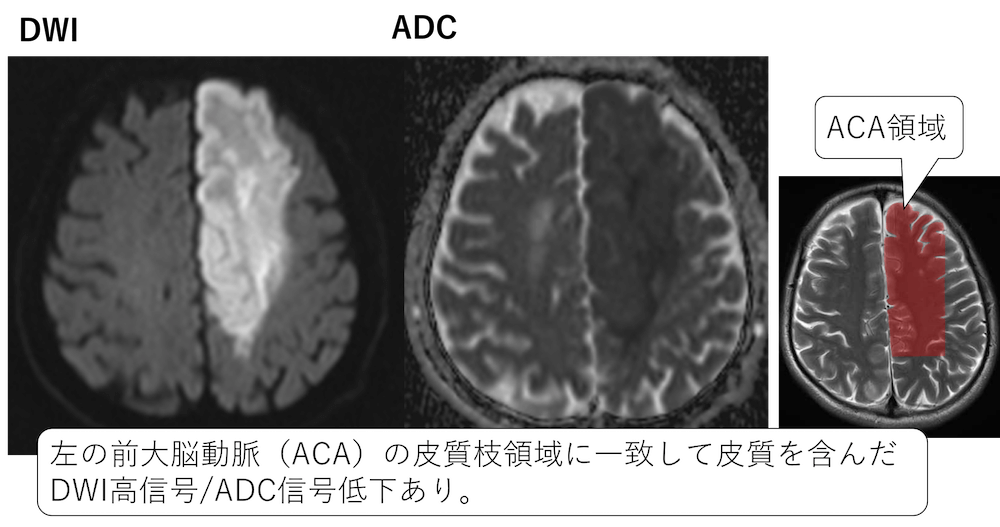

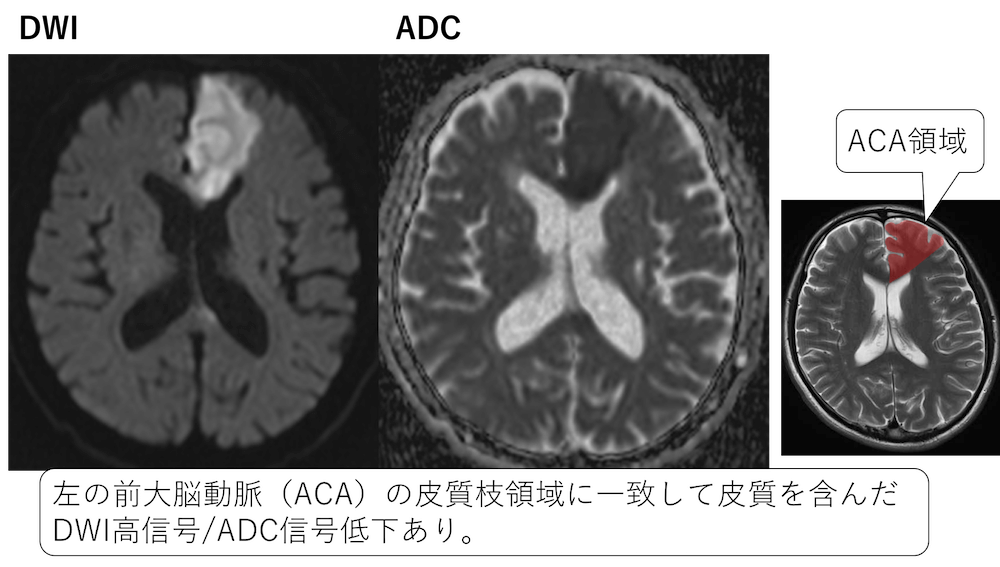

この時点では拡散強調像で左の前大脳動脈の皮質枝領域に一致して皮質を含んだ広範な梗塞像として捉えることができ、ADCもそれに合致して低下しています。

基底核ー放線冠レベルにおいても同様です。

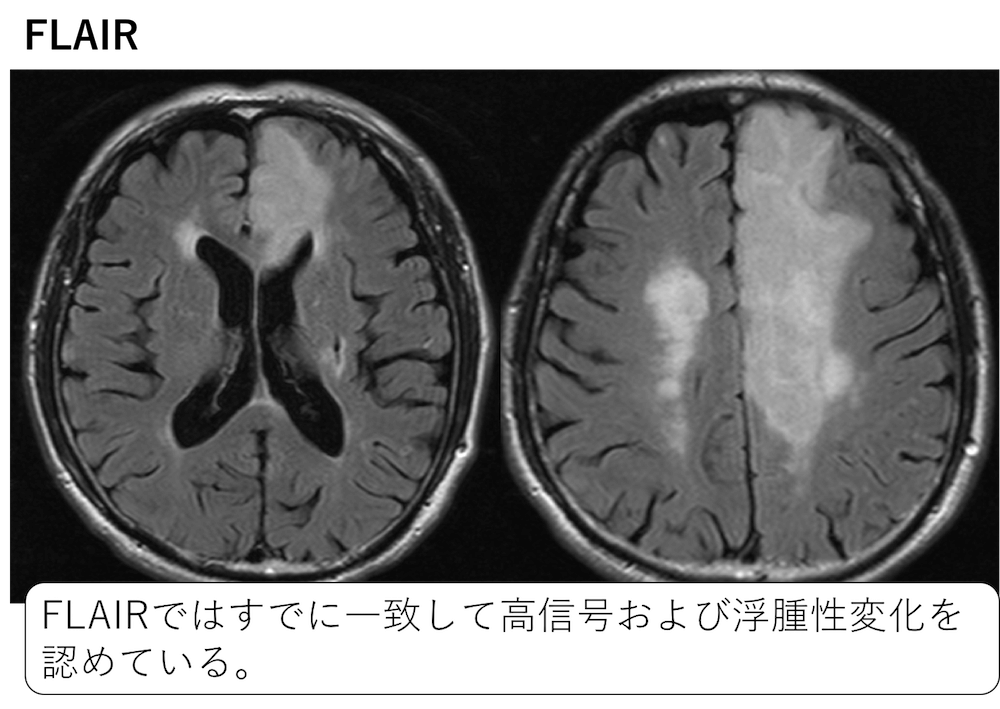

FLAIRにおいても広範な高信号を認めており、浮腫性変化も認めていることがわかります。

このような皮質を含んだ広範な梗塞を見た場合にまず考えなくてはならないのが、

- 心原性脳梗塞(心原性塞栓)

でしたね。主に左心耳にできた血栓が突然飛んでくる脳梗塞です。

ところがこの方は、Afもなければ心エコーで血栓なども認めませんでした。

次に考えるのが、アテローム血栓性脳梗塞の中でも塞栓性のものです。

塞栓性は主に内頸動脈起始部にできた不安定プラークが飛んでより末梢の血管が詰まるというもので、Artery to Artery embolismとも呼ばれるものでした。

この場合はアテローム血栓性脳梗塞に分類はされますが、心原性のように、皮質を含んだ広範な脳梗塞となることもあります。

今回頸動脈エコーで、

- 両側総頸動脈分岐部〜内頸動脈起始部にかけて石灰化を伴う複合病変あり。

- 右側:面積狭窄率 49%

- 左側:面積狭窄率 61%

と診断されましたが、不安定プラークよりは安定プラークのようでした。

ですので結局、心原性塞栓なのか、アテローム血栓性脳梗塞の塞栓性なのかはわかりません。

もちろんもともと左ACAのA2にアテローム硬化があった可能性もありますね。

また、安定プラークだから飛ばないわけでもないようです。

個人的には、アテローム血栓性脳梗塞の塞栓性>心原性なのかなと考えていますが、正解はないですし、3日後の画像だけみたら心原性でしょと考えたくなりますね。

このように、心原性なのかアテローム血栓性なのかさえも鑑別できないこともあります。

診断:左前大脳動脈皮質枝領域梗塞(アテローム血栓性脳梗塞>心原性、超急性期〜急性期の過程)

とします。

この症例では、前大脳動脈皮質枝の血管支配域に一致して脳梗塞を起こしています。

前大脳動脈の支配範囲を今一度確認しましょう。

関連:

- 脳の血管支配領域まとめ!脳梗塞の診断で重要!

- アテローム血栓性脳梗塞とは?症状、画像診断、治療まとめ!

- 心原性脳梗塞とは?症状、画像診断、治療法のまとめ!

- 脳梗塞のBADタイプとは?症状・治療・画像診断まとめ!

【頭部】症例35の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

左ACA領域の広範囲な脳梗塞ということで機序を考えました。脳血管の不整が目立つため、アテローム性は一番に考えましたが、左ACAに狭窄があり、徐々に詰まってきたならば、ここまで「広範囲な皮質が侵されるような脳梗塞」にはならないと考えました。次に考えたのが、左ACAの狭窄の距離が元画でみたときに長かったので解離を考えました。解離ならいきなり「広範囲な皮質が侵されるような脳梗塞」が現れてもいいと思ったからです。

解説のように、アテローム性でも心原性のように、皮質を含んだ広範な脳梗塞になることがあるんですね…そう考えると、T2※でのsusceptibility signも納得がいきます。

正直、今回の問題は3日後の画像がなかったら、左ACA領域の脳梗塞が疑えたかわかりません。いろいろな面で勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>左ACAに狭窄があり、徐々に詰まってきたならば、ここまで「広範囲な皮質が侵されるような脳梗塞」にはならないと考えました。

おっしゃるとおりですね。皮質が保たれるような脳梗塞になるはずですね。

>解離ならいきなり「広範囲な皮質が侵されるような脳梗塞」が現れてもいいと思ったからです。

確かに解離の可能性もありますね。解離としても全て矛盾しないですね。

>正直、今回の問題は3日後の画像がなかったら、左ACA領域の脳梗塞が疑えたかわかりません。

そうですね。実際、脳梗塞ははっきりしないけれども治療が開始されました。

DWIで高信号が出る前にいろんな所見が実は出ていたということで個人的にも学びの多い症例です。

A2の描出不良に気づけませんでした。MRAに見慣れていないというのが大きいと思いますし、分岐部からすぐ消えていたので、そもそもない血管みたいに思ってしまいました…

そして、intraarterial signal・susceptibility signは久しぶりな気がします。これまえT2*は出血の評価ばっかりしていたので、塞栓のヒントにもなるということを覚えておきます。

あと、脳挫傷後の変化も、よく考察できていませんでした。今までの知識がかなり動員されないと、難しい症例だった気がします。

ただし、陳旧性脳梗塞の所見は身についてきた気がします(^▽^)/

アウトプットありがとうございます。

>A2の描出不良に気づけませんでした。

ちょっと難しいですね。さらにA2が1本の正常変異もありますので、他のシークエンスと合わせて判断する必要がありますね。

>脳挫傷後の変化も、よく考察できていませんでした。今までの知識がかなり動員されないと、難しい症例だった気がします。

確かにそうですね。初回のMRIで脳梗塞や有所見を指摘するには最難関の症例かもしれません。

他の方と同様に、やはり細かい評価についてはまだまだできていないようです。梗塞範囲が大きいことはもっと注意すべき点でした。

しっかり復習しておこうと思う一例でした。

アウトプットありがとうございます。

初回のMRIでは実際のレポートでは異常なしとなっていました。

3日後のMRIを見た上で、後からその目で見ると・・・ですね。

DWIで高信号がなくても、初回MRIで指摘できたら・・・間違いなくデキレジですね(^o^)

今日もありがとうございます。

初回の検査所見でsusceptibility sign等に気付く事が難しかったです…

結局最後の最後まで心原性なのかアテローム血栓性なのか頭を抱えてました…

勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>結局最後の最後まで心原性なのかアテローム血栓性なのか頭を抱えてました

まあ、塞栓性の可能性が高いと言うことが分かればいいと思いますが、他の方がおっしゃるように解離の可能性もありますね。

あらゆる復習が詰まったような症例でした。ACAも各サインからACA梗塞を疑ってから見ないと、ぱっと見のMIPでは違和感を感じられませんでした。

臨床では何も所見がない人が続いて、ある日突然微かなサインがあるような患者が来るんですよね。慣れるまでは読影flowを作って表のようなもので全てのサインを確認するなどしないと見落としてしまいそうです。

アウトプットありがとうございます。

>ぱっと見のMIPでは違和感を感じられませんでした。

おっしゃるように、ぱっと見では特に違和感は感じないかも知れませんね。

動脈硬化が目立つなあくらいで流されることが多い気がします。

>慣れるまでは読影flowを作って表のようなもので全てのサインを確認するなどしないと見落としてしまいそう

基本は

・DWI/ADC

・MRA 元画像+MIP像

がやはり大事ですね。2つしか撮影できないとなるとこの2つを選ぶはずです。

その上で、脳梗塞の時期決定や随伴所見、背景の所見(深部白質変性や陳旧性脳梗塞、脳出血)などをチェックするために、

・T2WI

・FLAIR

・SWI(T2*WI)

(・T1WI)

が撮影されます。

そこに脳梗塞の場合は、塞栓子や血流が遅くなっているサインがないかを合わせて見るようにすれば良いと思います。

相変わらず私にはハイレベル?な感じですが・・・今回はDWIをみてあれ?異常ないなぁ・・・でMRAをぱっと見てなんか血管少ないなぁ、それにボコボコしてるなぁ。よし、がんばって元画を見るか!で左ACAが途絶?していることには気付きました。

それ以外は・・・撮像する側としては、急性期脳梗塞疑いの頭部MRI,MRAのオーダーでDWI異常ないで安心してはいけないと考えられた症例でした。

アウトプットありがとうございます。

>左ACAが途絶?していることには気付きました。

ここに気付けばあと一歩ですね。

>DWI異常ないで安心してはいけない

そうですね。臨床的に脳梗塞が極めて疑わしい場合は、DWIで異常なくても脳梗塞あるだろうということで治療が開始になることもありますし、DWIは最重要画像ではありますが、それ以外からも脳梗塞を疑えることがあるということは覚えておきましょう。

こんにちは。いつもお世話になっております。

①intraarterial signalは意識していたつもりだったのですが、「前大脳動脈領域だから前の方を探さなくっちゃ!」と、前部ばかり意識するあまり、案外後ろにある所見をがっつり見逃してしまいました。

②T2*のsusceptibility signも見逃しました。

③脳挫傷後の変化は一瞬おやっと思ったのですが、両側性かつあまりにも大きくて、一瞬前頭洞と勘違いしそうになりました。

④CSFflowについては勉強になりました。MRIで認められる様々なアーチファクトについて勉強したいです。

⑤A2領域の梗塞は、「奇前大脳動脈で、奇前大脳動脈より先の左前頭葉への枝が梗塞をきたしているのだろう…」ととってしまいました。

⑥ついでに、以前の「血管内プラークは脂肪抑制T1,T2で安定か不安定か確認する」ということを復習しました。

頭部編は徐々にステップアップして知識をブラッシュアップしていく感じが楽しいですし、復習もしやすいです!

アウトプットありがとうございます。

>③

そうですね。かなり空洞になっているので副鼻腔と間違えそうになりますね。

>④

今回の部位やモンロー孔、脊髄ならば脊髄周囲に見られることが多いです。

>頭部編は徐々にステップアップして知識をブラッシュアップしていく感じが楽しいですし、復習もしやすいです!

ありがとうございます。

腹部はランダム出題でしたからね。

頭部は次が予想させる可能性もありますが、step by stepの形がやはりよいのでこの形です。

本日も大変勉強になりました。intraarterial signはMCAだけでなく、ACAもあるんですね。

質問です。回答を見た後、発症当日のCTの13枚目で左ACAがやや高吸収域となっているように見えました。これはhyperdense artery sign(hyperdense anterior cerebral artery sign)というものにあたるのでしょうか。この程度は通常でも見られるものなんでしょうか。

参考:Hyperdense artery sign on computed tomography in acute ischemic stroke.Ulf Jensen-Konderingら、2010.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2999334/

アウトプットありがとうございます。

>当日のCTの13枚目で左ACAがやや高吸収域となっているように見えました。これはhyperdense artery sign(hyperdense anterior cerebral artery sign)というものにあたるのでしょうか。

確かにその目(MRIのT2*WIを見た後)で見ると、高吸収ですし、有意な所見のようですね。

ただ、なかなかCTのみだけでは指摘は困難ですし、この程度で拾っていると過剰に拾う可能性がありますね。

あとでMRIと絵合わせしてみると・・・有意であろうと取ることはできますね。

大変勉強になる症例をありがとうございました

初日のMRAで、わずかに細いA2が確認できる様な気がして、口径差から、両側半球前大脳動脈であると判断しておりました。

intra arterial signにより、もともと細いのか、急性の血流低下を区別すればよかったのですね。

いろいろな画像所見から総合的に判断するのは本当に難しいですね。

アウトプットありがとうございます。

>intra arterial signにより、もともと細いのか、急性の血流低下を区別すればよかったのですね。

実際はこの段階でintra arterial signに気付くのはかなり難しいと思いますが、

MRAなどと併せて判断したいところですね。

>いろいろな画像所見から総合的に判断するのは本当に難しいですね。

とくに今回の疾患は難しいと思います。

解説に「頭部MRIで明らかな病変を認めず、症候性てんかん、脳梗塞の可能性がありとして、治療開始されました。」

とあるように、これらの所見はスルーされていたと言うことでもあるので(^_^;

今日は本当に良い症例で興奮しています。

ACAの脳梗塞は見た事はありませんでした。

本筋とは関係ないのですが、一点御教授下さい。

中脳水道の高信号域はウェルニッケと馬鹿の一つ覚えをしていたので、

CSFの高信号には気がついていましたが、ウェルニッケの疑いとしてしまいました。(のちに病歴読んで間違いだと思いましたが)

CSFの高吸収をFLAIRで出血ではなくアーチファクトと言えるのは、

①アーチファクトの好発部位である事と

②出血ならば、見え方が違うはず(例えば、もっと脳表にまとわりつくようにFLAIRで見える)

と言う考え方で宜しいでしょうか?(勿論、T2★で確認しますが)

宜しくお願い致します。

アウトプットありがとうございます。

>CSFの高吸収をFLAIRで出血ではなくアーチファクトと言えるのは、

①アーチファクトの好発部位である事と

②出血ならば、見え方が違うはず(例えば、もっと脳表にまとわりつくようにFLAIRで見える)

と言う考え方で宜しいでしょうか?(勿論、T2★で確認しますが)

好発部位である点がまず一番大きいですね。

また、脳幹前後のFLAIR高信号が血腫だとするとかなり大きいのでCTでも見えるハズです。

CTでは確認できず、またT2*WIでも認めてないので血腫ではないと判断できます。

本日もありがとうございます。

DWIで所見が出る前にsusceptibility signやintraarterial signalが見られることがあるんですね。

DWIで所見ないから、無いだろうと油断してました^^;(DWIが感度最強かと思ってました。。)

今回の症例は、色んな要素が詰まっていて感動してしまいました。こんな素敵な症例を提示してくださってありがとうございます。

アウトプットありがとうございます。

>DWIで所見が出る前にsusceptibility signやintraarterial signalが見られることがあるんですね。

そうですね。DWIより前に見られ、DWIで高信号が見られてもより広い範囲で、見られるのがこれらの所見ということになりますね。

>今回の症例は、色んな要素が詰まっていて感動してしまいました。こんな素敵な症例を提示してくださってありがとうございます。

確かに総復習的な内容でしたね(^^)

左ACAのA2がないことを見逃してしまいました(汗)

違和感はあったのですが・・・。

陳旧性の脳挫傷やラクナ梗塞、BADなどに目を奪われ、intraarterial signalやsusceptibility signも見逃してしまいました。

いろんな所見があり復習するには最適の症例ですね。

もう一度期を引き締めて頑張ります!

アウトプットありがとうございます。

>左ACAのA2がないことを見逃してしまいました(汗)

違和感はあったのですが・・・。

右のA2が太いので見落としてしまいそうですね。画質も良いとは言えないので。

>いろんな所見があり復習するには最適の症例ですね。

総復習的な症例でしたね(^^)

来院当日のT2*画像で、のちに判明する左ACA領域は脳溝が狭く、脳実質の信号も浮腫様(適切な言葉が見つかりません…)に見えるのですが、梗塞後の変化として合致するのでしょうか。それともひいき目なだけでしょうか…。

教えていただけますとありがたいです。

アウトプットありがとうございます。

>来院当日のT2*画像で、のちに判明する左ACA領域は脳溝が狭く、脳実質の信号も浮腫様(適切な言葉が見つかりません…)に見えるの

この時点では脳溝の狭小化や脳実質の浮腫性変化は認めていないと考えます。

ですが、その目でみると、脳溝周囲の血管(静脈)が右に比べて目立ち、還流静脈の低信号の増強(デオキシヘモグロビン濃度が上昇するため)を見ていると推測されます。

この所見は、T2*WIよりはSWIでよりとらえやすい所見なので、今回SWIがあればより明瞭に見られたかもしれません。

学びの多い症例をありがとうございます。

病歴より病変は左だろうという目で初回のCTをみると、ACA領域に一致して白質に低吸収があり、左右差もあります。

しかし、同部位の皮髄境界は明瞭であり、early CT signには該当しない所見です。

虚血によって白質に浮腫が生じているのだろうと考えていますが、それなら拡散強調画像でも何かしらの信号変化はでそうなはず…

拡散強調画像より先にCTに変化が現れるような症例は一般的ではないとは思いますが、他の症例で経験はありますか?

もちろん、解説していただいたcommonな所見を漏れなく拾っていくことが重要なことはいうまでもありませんが…

アウトプットありがとうございます。

>病歴より病変は左だろうという目で初回のCTをみると、ACA領域に一致して白質に低吸収があり、左右差もあります。

しかし、同部位の皮髄境界は明瞭であり、early CT signには該当しない所見です。

その目でみるとそう見えるかもしれませんが、個人的には初回のCTでは無理ですね(^_^;)

>拡散強調画像より先にCTに変化が現れるような症例は一般的ではないとは思いますが、他の症例で経験はありますか?

CTで変化が現れ、指摘できるとすれば通常塞栓性で、ある程度広いものなので、DWIよりも先にと言うことはないですね。

CTで指摘できるレベルですとDWIでは高信号になっています。