【頭部】症例22

【症例】70歳代女性

【主訴】右上下肢麻痺、失語

【現病歴】三女と2人暮らし。もともとADLは自立していた。数分前までは全く普通の状態であったが、三女が部屋に行ったとき、意識レベルが低下して、全く動けない状態になっており、救急搬送となる。

【既往歴】特になし。

【身体所見】BT 36.8℃、BP 144/90mmHg、P 90bpm 不整(Af)、SpO2 100%(5l)、JCS-Ⅱ 20、瞳孔は両側3mm大で左右差なし、対光反射に異常なし。左共同偏視あり。右顔面神経あり。発語なし。MMT:右上下肢の脱力あり(右上肢1、右下肢2)

画像はこちら

※左中大脳動脈閉塞による超急性期脳梗塞と診断され、t-PA静注療法が開始されました。

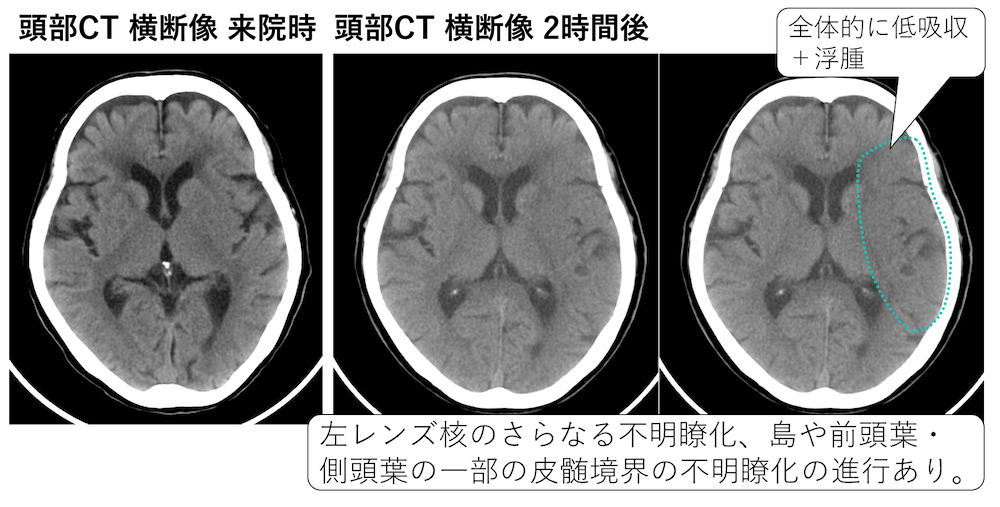

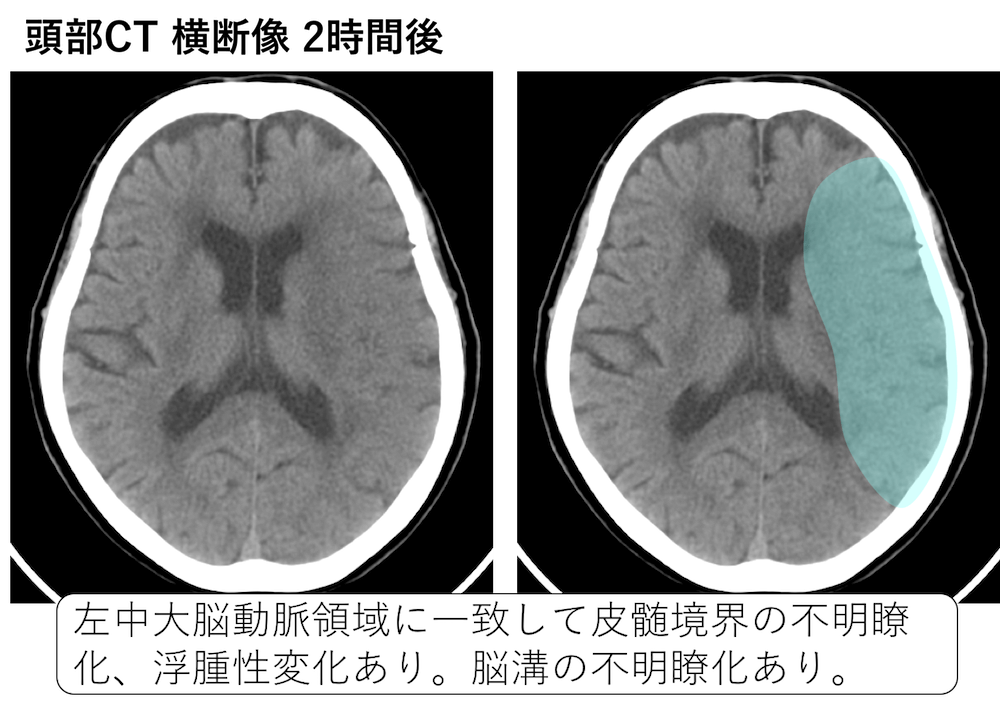

2時間後のCTです。

さて、2時間後どう変化したでしょうか?

来院2時間後のCTでは、左レンズ核のさらなる不明瞭化、島や前頭葉・側頭葉の一部の皮髄境界の不明瞭化の進行を認めています。

側脳室体部レベル(放線冠レベル)においても、左中大脳動脈領域に一致して皮髄境界の不明瞭に加えて、浮腫性変化を認めており、右側に比べて脳溝が不明瞭になっています。

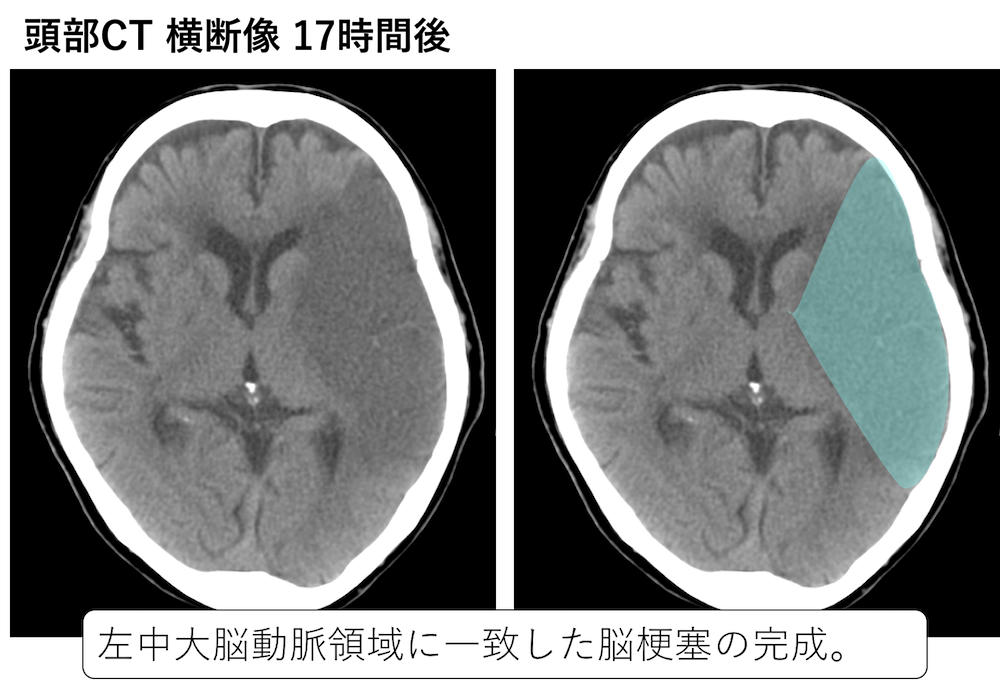

17時間後のCTです。

t-PA療法が施行されましたが、反応は不良(治療終了後は19点と改善を認めておらず)で、左中大脳動脈領域に一致した脳梗塞が完成しています。

低吸収域のさらなる明瞭化、浮腫の進行を認めています。

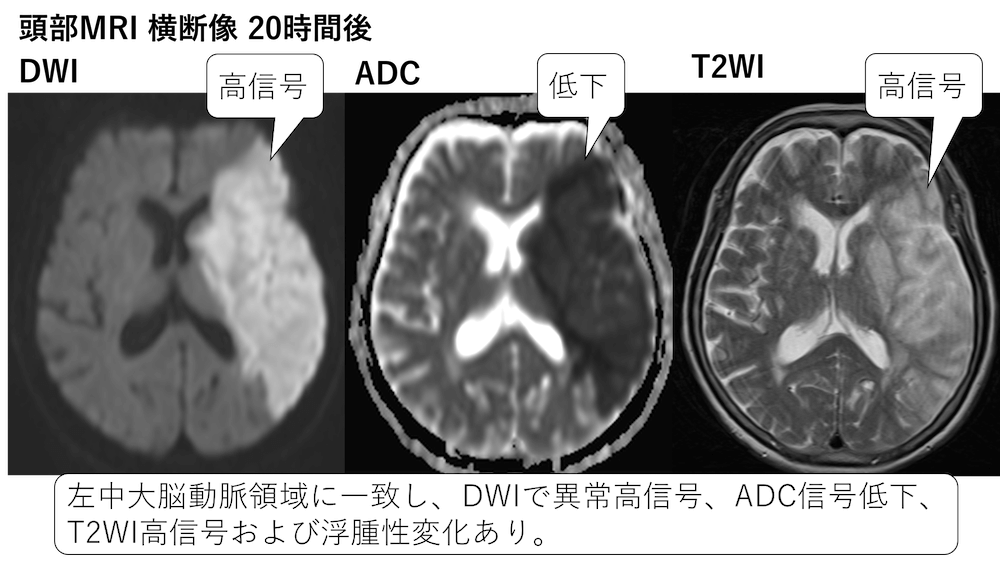

20時間後のMRIです。

左中大脳動脈領域に一致して、

- 拡散強調像(DWI)で高信号

- ADC信号低下

- T2強調像で高信号

を認めています。かなり明瞭な所見です。

また、

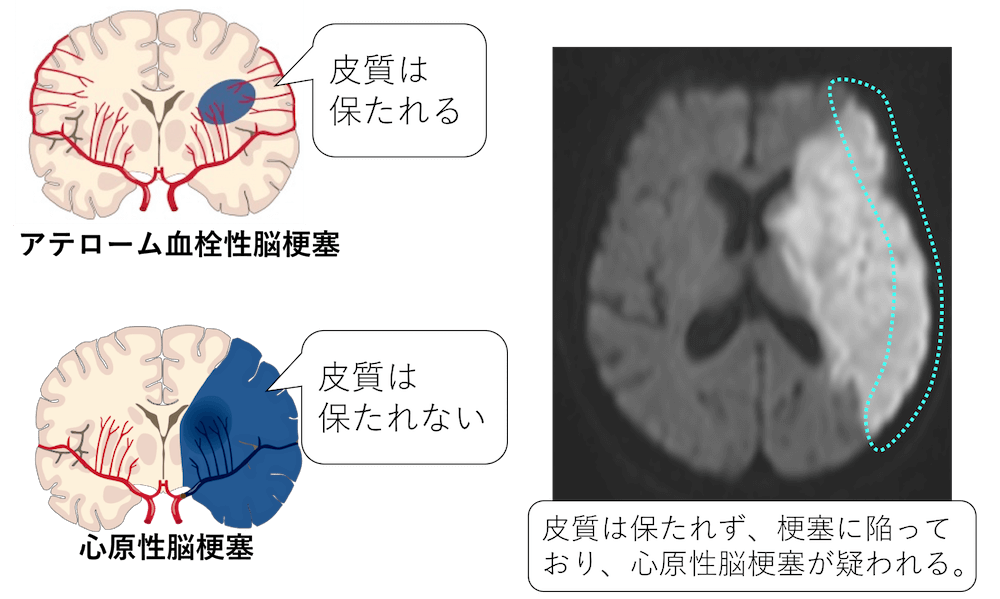

- アテローム血栓性脳梗塞→時間を掛けて動脈硬化が進行した結果起こる→側副路の発達により皮質は保たれる傾向にある。

- 心原性脳梗塞→主に左心耳に形成された血栓が突然飛んできて起こる→側副路の発達はなく皮質も梗塞に陥る。

という傾向があります。

今回も皮質は保たれず、梗塞に陥っていることから心原性などの塞栓性脳梗塞が疑われます。

※その後、頸動脈エコー上狭窄やプラークを認めず、心電図上、心房細動があり、心原性脳塞栓と診断されました。

最終診断:左中大脳動脈領域の心原性脳梗塞

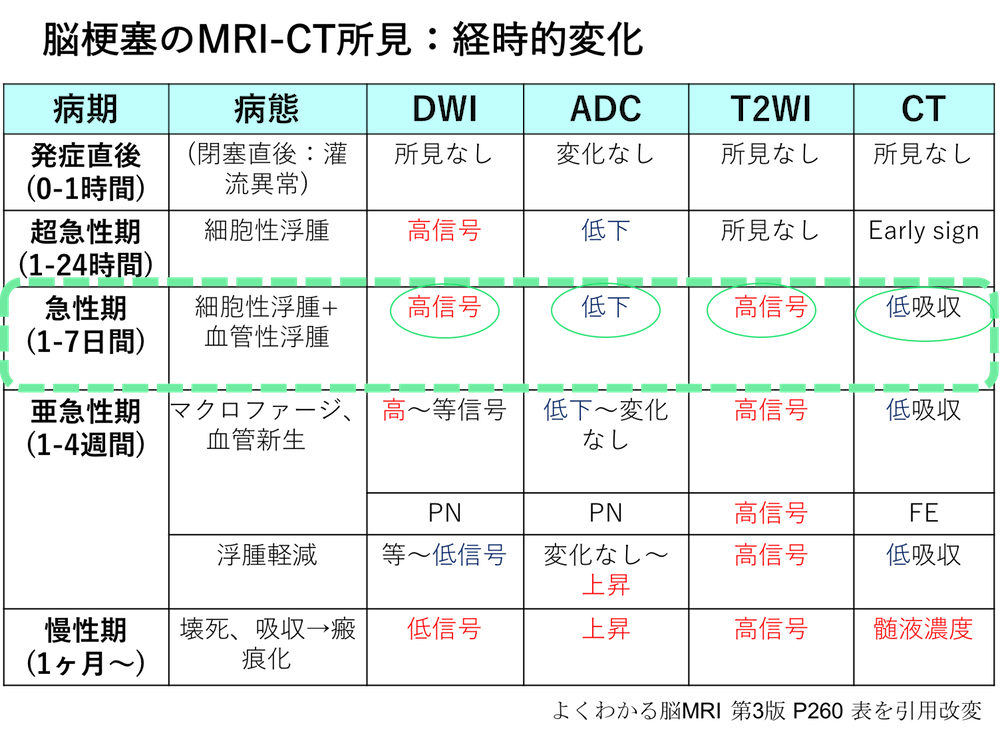

ちなみに、脳梗塞の発症からの経時的はCT,MRI画像の変化は以下の通りです。

今回の

- 拡散強調像(DWI)で高信号

- ADC信号低下

- T2強調像で高信号

というパターンはT2強調像で高信号であるため、急性期である1−7日に相当します。

しかし実際には、20時間しか経過していません(来院20時間ではじめてMRIが撮影されましたが10時間などで撮影していてもT2強調像である程度は高信号を示していたと予測されます)。

つまり、上の表はあくまで目安であり、実際の梗塞の程度によって時間は異なってきます。

今回は、塞栓が飛び広範にとても強い梗塞を認めていますので、目安時間よりも早くT2強調像で高信号になっていると言えます。

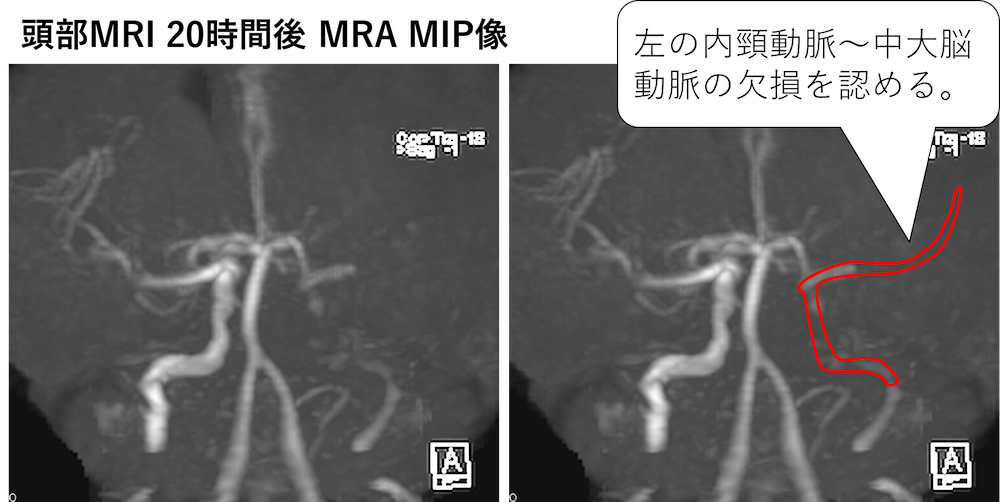

またMRAでは左の内頸動脈〜中大脳動脈に広範な欠損を認めており、血流が途絶えていることがわかります。

脳梗塞後の合併症として覚えておかなくてはならないのが、出血性梗塞です。

出血性梗塞とは、梗塞部に出血を起こすものです。

特に今回のような心原性脳梗塞の場合はかなりの頻度で起こります。

ただしこの出血性梗塞には2種類あり、

- 脳梗塞直後(2-5日後)

- 亜急性期(2週間前後)

の2つの時期に出現するものに分けられ、前者が重症化しやすいのに対して、後者は予後不良因子となることは稀とされます。

今回の強い心原性梗塞の場合は、前者の出血性梗塞のリスクが高いといえますが、幸い前者の出血性梗塞は起こりませんでした。

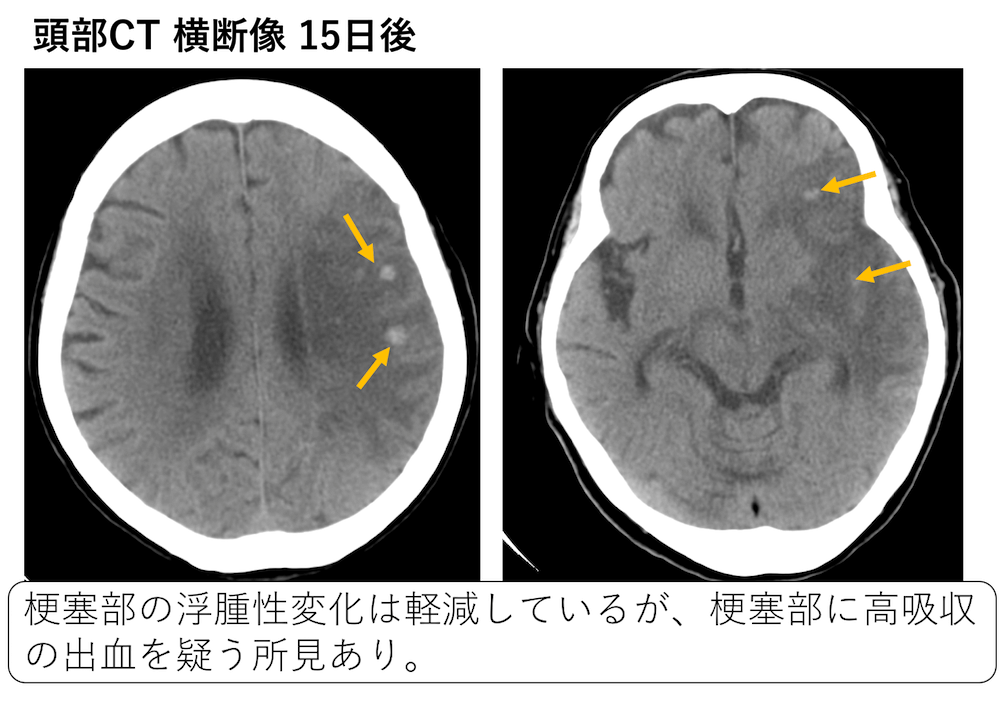

ただし、来院15日後のCTが以下です。

梗塞部の浮腫性変化は軽減していますが、梗塞部の主に皮質下に高吸収を認めています。

亜急性期の出血性梗塞を疑う所見です。

その後重症化することはなく、血腫は吸収されていきました。

※かなり強い脳梗塞でしたが、幸い致死的にはならず、無事退院されました。退院時の所見では、意識レベルはJCSⅠ-3、発語なし、挙手、開閉眼といった簡単な命令であれば言語による従命可、右上下肢の完全麻痺を認めた。右上肢は軽度拘縮を認めたとのことです。

関連:

【頭部】症例22の動画解説

心原性脳梗塞の動画解説

early CT signの動画解説

今回の症例を用いて解説しています。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

今回は2つあったのですね。最初の皮髄不明瞭化のearly signは現場では厳しいと感じていました。あれを自信持って言えるくらいになりたいです(せめてひっかけるくらい)。2時間後の症例は『まあわかるかな』くらいですが、こういうフォローのときとか画像角度の再現性がいまいちにならないよう気を付けます。少なくとも『MPRは角度合わせたやつを作っとかないと』と意識します。

アウトプットありがとうございます。

>最初の皮髄不明瞭化のearly signは現場では厳しい

その目で見ないとなかなか厳しい症例ですね。

>2時間後の症例は『まあわかるかな』くらいです

そうですね。ここでは少なくともひっかけたいところですね。

>画像角度の再現性がいまいちにならないよう気を付けます。少なくとも『MPRは角度合わせたやつを作っとかないと』と意識します。

そうですね。2つめのものは画像全体がちょっと見えにくい印象ですね。

おっしゃるように少なくとも角度などは合わせてあるほうがありがたいですね。

ASPECTスコアを調べて、今回の解答に使用しましたが、範囲の抽出は意外と難しかったです…慣れと熟練が必要です。

アウトプットありがとうございます。

>慣れと熟練が必要

ですね。かなり細かく見ていく必要がありますね(^_^;

微細な所見ゆえにDICOMでみたいところかもしれません。

脳梗塞につき、かなりまとまった復習になり、ありがたかったです(^▽^)/

施設にもよると思いますが、early CT signの判断がなかなか難しいので、個人的には最初からMRIまで撮ってしまうことが結構多かったです。

また、early CT signがはっきりわかってしまう場合は、今回のように心原性など、結局広範囲になることが多い印象があります。

高齢でもあるので、治療の判断はなおさら難しくなりますね。

>脳梗塞につき、かなりまとまった復習になり、ありがたかったです(^▽^)/

それはよかったです!!

>個人的には最初からMRIまで撮ってしまうことが結構多かったです。

施設にもよりますね。

現状はCT firstの施設のほうが圧倒的に多いと思いますし、MRIがない施設が圧倒的に多いと思います。

>early CT signがはっきりわかってしまう場合は、今回のように心原性など、結局広範囲になることが多い印象があります。

おっしゃるとおりです。

基本は心原性など塞栓性でわかるサインですね。

症状があり出血がないことから脳梗塞を強く意識して読影しました。そういうつもりで見ないと分からない変化ばかりのように思います。なんとなく書けたようにも思いますが、拾いすぎてしまうことも多いので本当に難しいといつも感じます。早い段階でMRIの依頼がある方がむしろ気が楽です。

アウトプットありがとうございます。

>そういうつもりで見ないと分からない変化ばかりのように思います。

ですね。その目で見ないとスルーしそうな所見がearly CT signですね。

>早い段階でMRIの依頼がある方がむしろ気が楽です。

撮影出来る環境ならば、CTで出血を除外して、すぐにMRIを撮影したいところですね。

今回は盛りだくさんの内容で勉強になりました。

やはり最初のearly CT signは難しかったですが、病歴からあると思って探しに行くのが大事でしょうか。また出血性梗塞の発症時期に2つあるのはあまり知りませんでした。亜急性期の出血があまり予後に関わらないのも勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>病歴からあると思って探しに行くのが大事

ですね。症状と逆方向を積極的に探しに行く、所見を取りに行くことが大事ですね。

脳梗塞についてリフレッシュできました。とてもよく理解できました。超急性期=DWIの一点強調で意識を強くもっていた自分を、今回CT所見と経過を含めて強化することができました。

本講よかったあ~。

アウトプットありがとうございます。

>超急性期=DWIの一点強調で意識を強くもっていた自分を、今回CT所見と経過を含めて強化することができました。

そうですね。まずはDWIが重要となりますが、

今後それ以外の新規脳梗塞を示唆する所見も出てきます。

是非着いてきてください。

こんにちは。毎日お世話になっております!

今回は症状と経過で「左側に脳梗塞があるに違いない」と思って、じっくり眺めてみたのですが、自信を持って指摘できたのはhyper dence MCA signのみでした。

ひとつ質問なのですが、脳梗塞の画像変化の表は何も治療されなかった場合の表でしょうか?

症例22で画像の変化が早かったのは、広範な領域の梗塞が生じたからとのことでしたが、t-PA治療介入それ自体が脳梗塞の画像的な変化を早めたりすることもあるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>「左側に脳梗塞があるに違いない」と思って、じっくり眺めてみたのですが、自信を持って指摘できたのはhyper dence MCA signのみでした。

ちょっと今回は最初のCTは難しかったかもしれませんね。

>脳梗塞の画像変化の表は何も治療されなかった場合の表でしょうか?

治療されてもされなくても基本的には画像の経過(の信号パターン)はそれほど変わりがないと思います(その後の病変範囲は変わり得ます)。

基本的に脳梗塞でDWIで高信号になっている部位は今後梗塞が起こりうる最小範囲を示しています。

それ以上広がるのを防ぐために治療を行いますが、梗塞部位は基本的に非可逆だからです。

(もちろんTIAもたまにはありますので、例外もありますが)

>t-PA治療介入それ自体が脳梗塞の画像的な変化を早めたりすることもあるのでしょうか?

t-PA治療は血栓を溶かしに行く治療ですので、治療そのものが脳梗塞を進めるということはありません。

治療をしたけど、脳梗塞の勢いがそれ以上だったということですね。

何かあると思って読むとわかるのですが、カルテの内容や患者の様子を確認+表示条件を変更しての確認を怠らないようにしなければならないと再確認させていただきました。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。簡単にMRIが撮影できない施設の場合は特にearly CT signの評価が重要となります。

病歴から脳梗塞を疑って探しに行ったのですが、わかりませんでした。教科書などで知識としては知っていても、実際にearly CT signを指摘するのは難しいと感じました。解答を見てから再度見直してやっとわかるレベルでした。

hyper dence MCA signは知らなかったので勉強になりました。これらの所見を総合して判断すると感度が上がりそうです。

アウトプットありがとうございます。

>病歴から脳梗塞を疑って探しに行ったのですが、わかりませんでした。教科書などで知識としては知っていても、実際にearly CT signを指摘するのは難しいと感じました。解答を見てから再度見直してやっとわかるレベルでした。

実際難しいので、まずはそれでよいと思います。

またどこまで有意と取るかは個人差もあるところですね。

次に活かしていただけたら幸いです。

>hyper dence MCA signは知らなかったので勉強になりました。これらの所見を総合して判断すると感度が上がりそうです。

これも実は難しいところで石灰化なのか、有意なのかで悩ましいこともあります(^_^;)

脳梗塞を一気に振り返ることができました。何本もの詳しい動画、本当にありがとうございます。

最初のレンズ核と島皮質については、目が慣れていないと判断が厳しそうですね。

アウトプットありがとうございます。

お役に立てて良かったです。

>最初のレンズ核と島皮質については、目が慣れていないと判断が厳しそうですね。

難しいところです。後から見れば確かにということが現場でもたまにあります。

出血性梗塞が起こると抗凝固療法が行えないなどのデメリットがあるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

解説にあるように出血性梗塞には2種類あり、

・脳梗塞直後(2-5日後)

・亜急性期(2週間前後)

です。

今回は後者でさほど臨床的に問題にならない傾向にありますが、

前者の場合は、一気に脳ヘルニア状態を起こし、致死的となることがあるので要注意です。

「出血性脳梗塞の患者でも、抗凝固療法の継続は検討してもよい(Class 2b, C)」

と記載がありますね。

http://www.marianna-u.ac.jp/dbps_data/_material_/ikyoku/20171107Araga.pdf

いつもありがとうございます。

今回の症例で、t-PA施行後も発症(or 初回CT撮像から)2時間後、17時間後とCTをとっておりますが、どれくらいの頻度でとるべきか決まっているものなのでしょうか?

20時間後のMRIで左MCA領域にDWI高信号を認めているように、脳梗塞が起こってしまったところは(TIAなど例外を除き)非可逆性だと思いまして、そうしますと発症30分後のCTからt-PAを施行後に繰り返しCTをとるのはどのような意義があるのですか? t-PA投与中および投与後に適宜NIHSSスコアで神経学的評価を行い、もし頭蓋内出血など疑う所見があれば否定のためにCTをとるべきなのはわかるのですが、今回の症例ではそのようなエピソードがあったのかがよく分からず、教えていただければ幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>20時間後のMRIで左MCA領域にDWI高信号を認めているように、脳梗塞が起こってしまったところは(TIAなど例外を除き)非可逆性だと思いまして

おっしゃるように今回はt-PAは効果的ではなく梗塞は完成しています。

その他の詳しい経過(どうして2時間後に撮影されたのかなど)は、古い症例でわかりかねます。

アルテプラーゼ投与後の症候性頭蓋内出血はほとんど治療後 36 時間以内に発症する。したがって神経症候の悪化、激しい頭痛、悪心・嘔吐、急激な血圧上昇がみられた場合、すみやかに CT (または MRI)を実施して頭蓋内出血の有無を確認する。(脳卒中治療ガイドライン)

と記載がありますので、2時間の時点では症状の悪化などがあったのかもしれません。

参考

https://www.jsts.gr.jp/img/rt-PA03.pdf

early CT sign難しいですね。

今回は、hyperdense MCA signのみわかりました(^_^;)

でも、先生の動画の細かな説明でよく理解できました。

次にearly CT signのCTが来たら、答えられるよう頑張ります。

クリニックだと、軽微な症状でCTを撮影して、次の診察日にMRIを撮影したら小さな脳梗塞があって、げぇ~って思うことが結構あって悲しくなることがあります。

このような大きな脳梗塞の場合、クリニックに来ることはまれでしょうが見つけられるようにしておきたいです。

アウトプットありがとうございます。

>early CT sign難しいですね。

難しいですね(^_^;)

>クリニックだと、軽微な症状でCTを撮影して、次の診察日にMRIを撮影したら小さな脳梗塞があって、げぇ~って思うことが結構あって悲しくなることがあります。

小さな梗塞はCTではほぼ無理なので、落ち込む必要はないです。

ただし、広範なMCA領域など広い場合はなんとかearly CT signを拾いたいですね。

それでも無理なときは無理ですが・・・

今回も大変勉強になりました。あやふやだった知識が整理、理解できました。以前、とある勉強会で「血管は梗塞時に栄養が途絶え細胞が壊れて弱くなっているので、治療(血栓溶解、血栓回収)による再灌流後の出血に注意」と聞いたことがあります。出血を認めた場合、安易にt-PAを使用出来ないのも理解できます。ただ今回、血流は再開されておらず、15日後のCTで微小な出血巣が散見され完全に血流が途絶えた血管のどこから出血するのか不思議に思いました。

アウトプットありがとうございます。

亜急性期以降の出血性梗塞ですが、

「梗塞辺縁部の側副血行路の発達による血流の増加、血管透過性の高い新生血管の増生により出血を来すことがある」

と記載がありますので、新たな血管が梗塞部の辺縁にでき、それが破綻するということですね。

参考

ここまでわかる頭部救急のCT・MRI P314

不勉強な問いに回答頂き有り難うございました。出血部位と梗塞部位に少し距離があったので不思議に思いました。頭の中ではダイナミックな事が起きているのですね。新生血管凄いんだか凄くないんだか(^_^;)

いえいえ、不勉強ではないです。

コメント欄でみなさんにシェアすべき内容ですね(^^)

お世話になっております。

2時間後のCTで、梗塞巣がやや明瞭になった時点で、血管内治療という選択肢にはならなかったのでしょうか。

t-PA療法の効果判定は、2時間以上みなければならないのでしょうか。

なんとなくですが、せっかく超急性期の段階で発見できたのに、と思ってしまいました。

アウトプットありがとうございます。

この症例実はかなり古い症例で、かつ、当時当院に脳外科がありませんでしたので、そのような選択肢がありませんでした。

今ですとおっしゃるとおりだと思います。

返信ありがとうございます。

early CT signの動画、非常にわかりやすかったです。

レンズ核、島皮質の不明瞭化は難しいですが、動画を見て理解できそうです。ありがとうございました。

>レンズ核、島皮質の不明瞭化は難しいですが、動画を見て理解できそうです。

今回の初回のように難しいことも多いですが、2時間後くらいのでは指摘できると思いますので、あれくらいならば指摘できなければならない範囲だと思ってください。

本日も勉強になりました!ありがとうございます

!

今回の症例は、画像上、機序としては、塞栓性で、臨床病型としては、アテローム血栓性または心原性が疑われる、ということでしょうか。

また、非常に細いことで申し訳ないのですが、名称としての慢性期梗塞と陳旧性梗塞はイコールと考えてよいのでしょうか。

陳旧性梗塞という言葉はよく使われるのに、よく教科書に載っている、脳梗塞のMRI所見の経時的変化の表では、いつも慢性期と書かれているので、なんでかなと思ってしまいました。

アウトプットありがとうございます。

>機序としては、塞栓性で、臨床病型としては、アテローム血栓性または心原性が疑われる、ということでしょうか。

アテローム血栓性の場合は塞栓性でも末梢は保たれる傾向にありますので、画像からは心原性が疑われます。

>名称としての慢性期梗塞と陳旧性梗塞はイコールと考えてよいのでしょうか。

ほぼイコールですので、あまりに気にされなくて良いのですが、厳密には少し違います。

脳梗塞を発症して、発症から1ヶ月経過したものを慢性期と分類します。

一方で、既往に脳梗塞があり、何年も前の(数ヶ月のこともありますが)脳梗塞の跡が残っているものを陳旧性脳梗塞といいます。

あくまでイメージですが、

慢性期脳梗塞:今回発症した脳梗塞の時期を指す言葉

陳旧性脳梗塞:以前発症した脳梗塞

という感じですかね。

いつも丁寧なご説明ありがとうございます!

モヤモヤがスッキリしました。

アテローム血栓性でもAtoAの塞栓性であれば、皮質側まで障害されるのかと思っていました。勉強になりました。

追加でもう一つお聞きすると、

ベースにアテローム血栓性が疑われる血管ガタガタな人にAfで塞栓が起こった場合は、皮質側が保たれることもある、ということでよろしいでしょうか?

>アテローム血栓性でもAtoAの塞栓性であれば、皮質側まで障害されるのかと思っていました。勉強になりました。

皮質側まで障害されることはもちろんありますが、今回のような広範な場合は、塞栓性と言うことができます。

>ベースにアテローム血栓性が疑われる血管ガタガタな人にAfで塞栓が起こった場合は、皮質側が保たれることもある、

そうですね。側副血行路がどの程度発達しているかや、塞栓子の大きさなどにもよると考えられますが。

いつもありがとうございます。

CT ASPECTS大変勉強になりました。

脳梗塞急性期、6時間以降の主幹動脈閉塞例に対する血栓回収療法の適応を決めるためのMRI DWI ASPECTSについても解説いただくことはできますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

アウトプットありがとうございます。

CT ASPECTSもDWI ASPECTSも見るべき点は同じです。

発症6時間以内であれば、CT ASPECTSもしくはDWI ASPECTS 6点以上で血栓回収療法の適応があります。

もちろん画像以外にも評価項目があり

1,発症前のmRSが0または1

2,ICAまたはMCA M1の閉塞

3,NIHSSが6以上

4,年齢18歳以上

5,rt-PA静注療法が適応であれば施行した症例に対して

行われることが推奨されています。(グレードA)

(経皮経管的脳血栓回収機器 適正使用指針 第3版より)

ありがとうございました!