【頭部】症例30

【症例】60歳代 男性

【主訴】ふらつき、構音障害、下肢脱力

【現病歴】2日前からふらつき、歩行時に左に傾く、構音障害を自覚するようになり、徐々に増悪傾向を認めていた。今朝から両下肢の脱力を自覚し、転倒するようになったため救急搬送となる。

【既往歴】糖尿病、内頚動脈狭窄症、肺炎

【内服薬】パリエット、リリカ、トリプタノール、ドプス、マグラックス、ランタス(0-0-14)、ノボリンR(0-4-4)

【生活歴】喫煙 30本/日 50年、飲酒 焼酎1杯/日

【家族歴】祖父に脳卒中

【身体所見】GCS E4V5M6、血圧 162/85mmHg、HR 98bpm・整、体温 36.1℃、呼吸数 21bpm、SpO2 98%(RA)、瞳孔径 2/2mm、対光反射+/+、眼球運動、左口角挙上不良、挺舌左に偏奇、構音障害あり、嚥下障害は自覚していないが開鼻声+、上肢Barre陰性、下肢挙上テスト左落下

画像はこちら

MRI

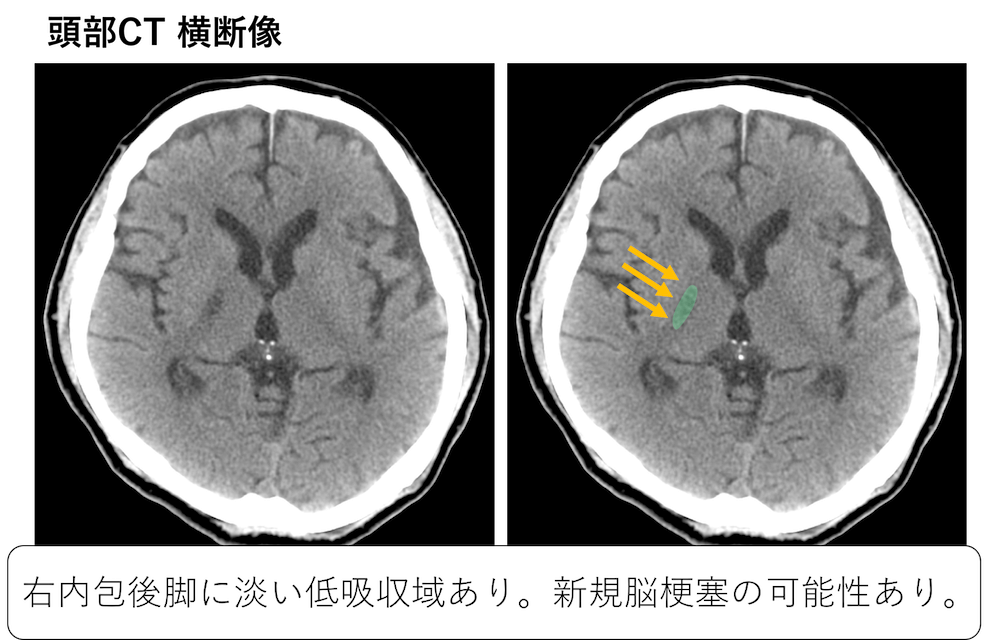

頭部CTで、頭蓋内出血は認めていません。

右の内包後脚に沿って淡い低吸収域を認めています。

新規脳梗塞の可能性が疑われます。

MRIが続いて撮影されました。

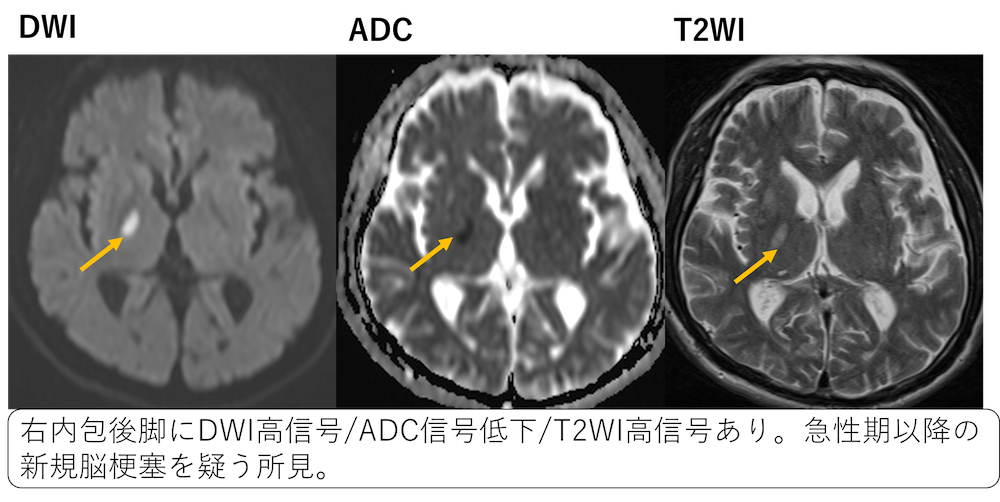

右内包後脚にDWI高信号/ADC信号低下/T2WI(およびFLAIR)で高信号を認めています。

急性期(〜亜急性期)の脳梗塞を疑う所見です。

内包後脚は錐体路であり、運動線維が走行していますので、麻痺の原因となります。

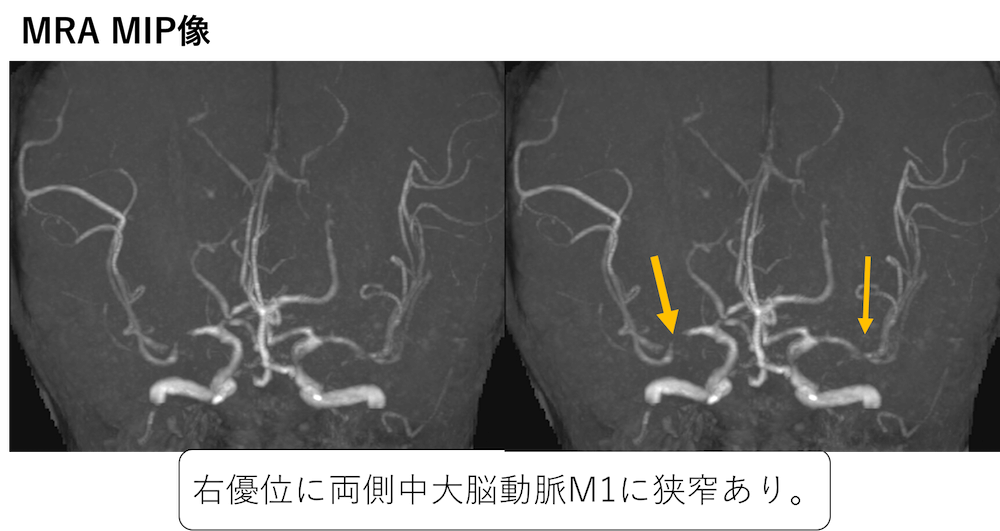

MRAでは右優位に両側中大脳動脈M1に狭窄を認めています。

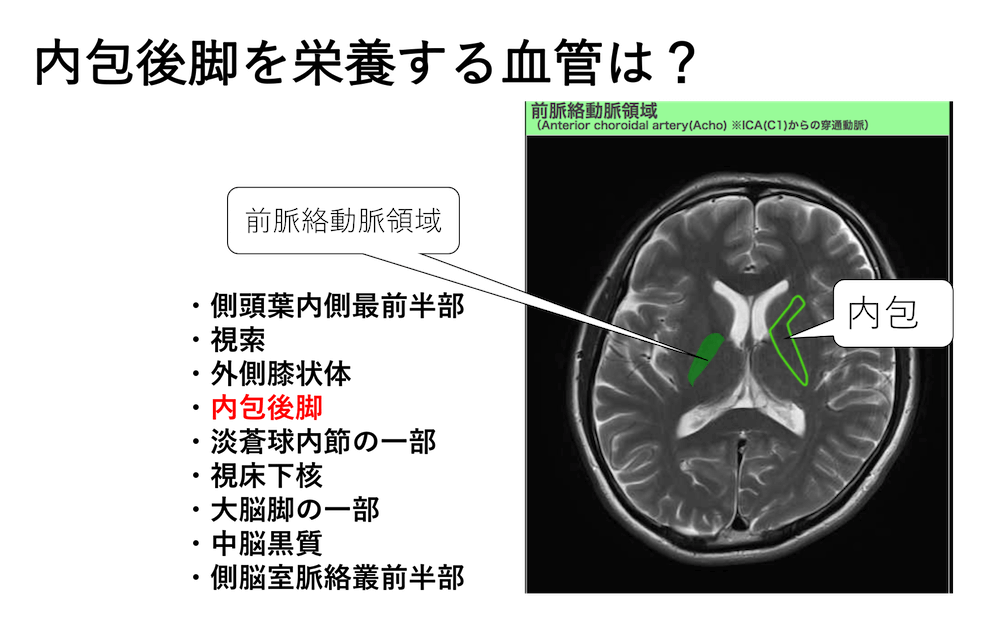

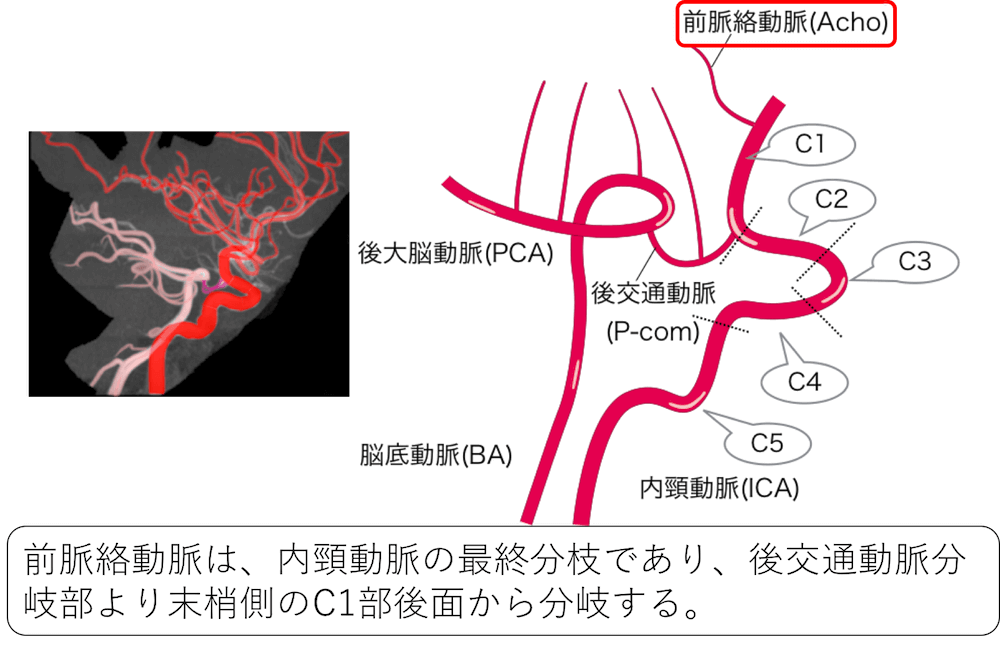

内包後脚を栄養する血管について見ていきましょう。

内包後脚を栄養するのは上の様に前脈絡動脈です。

その前脈絡動脈は、内頸動脈の最終分枝であり、後交通動脈分岐部よりも末梢のC1部後面から分岐する深部穿通動脈です。

ですので、今回右優位に中大脳動脈に狭窄を認めていますが、内包後脚は内頸動脈からの穿通枝領域ですので今回の脳梗塞とは関係がなさそうですね。

診断:右内包後脚の急性期(〜亜急性期)ラクナ梗塞

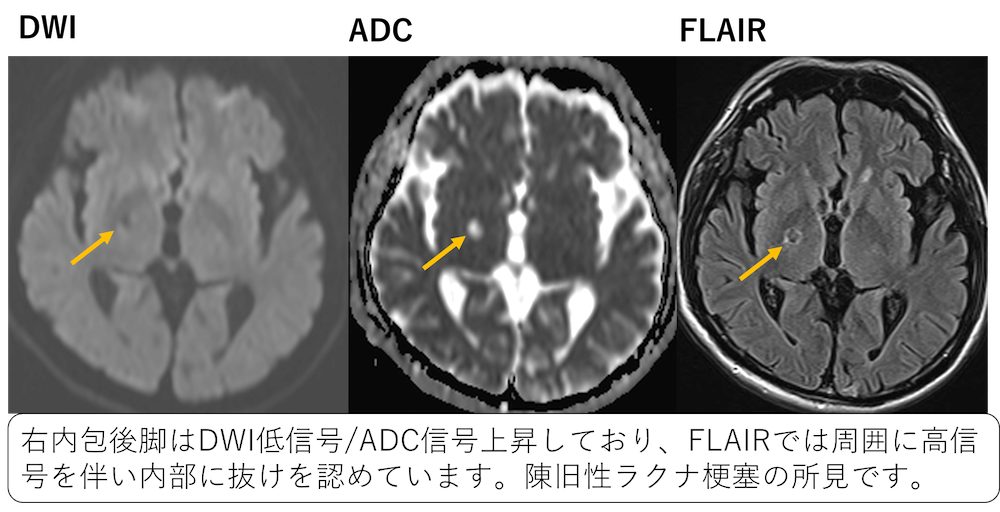

3ヶ月後のフォローのMRIです。

右内包後脚は

- DWI低信号

- ADC信号上昇

- FLAIRでは周囲に高信号を伴い内部に抜け

を認めています。またT2WIでは高信号を認めています。

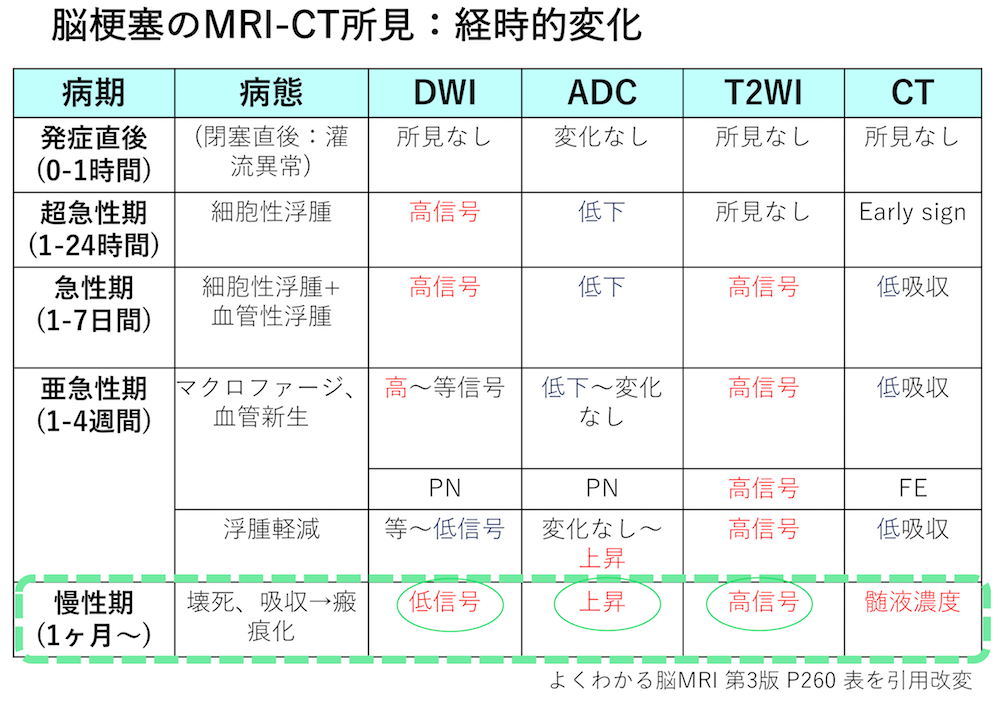

脳梗塞の経時的変化における、慢性期の信号パターンになっていることを確認しましょう。

逆に言えば、こういった所見を見たときに、陳旧性のラクナ梗塞であると言及できることが大事です。

※麻痺は少し残りましたが、リハビリを頑張られて、無事独歩で退院されました。また禁煙されました。

関連:

その他所見:

- 左尾状核に陳旧性ラクナ梗塞あり。

- 三分岐前大脳動脈あり。

【頭部】症例30の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

右内包の脳梗塞ですが、CTの冠状断で確認すると頭尾に長い低吸収域を認めます。よってBADと考えましたが、ラクナ梗塞との鑑別は難しいと感じました。

アウトプットありがとうございます。

>CTの冠状断で確認すると頭尾に長い低吸収域を認めます。よってBADと考えましたが、ラクナ梗塞との鑑別は難しい

確かにそうですね。

BADと紛らわしいですし、BADではない!とは言えないですね。

好発部位とは少し異なるというくらいでしょうか。

今日もありがとうございました。右MCAの描出不良がラクナ梗塞に関係していると安易に飛びついてしまいました。前脈絡動脈しっかり覚えます。また慢性期のラクナ梗塞の所見も復習します。

アウトプットありがとうございます。

>前脈絡動脈しっかり覚えます。

覚えるべき穿通枝はわずかですので、覚えておきましょう!

>また慢性期のラクナ梗塞の所見も復習します。

穿通枝の解剖も大事ですが、むしろこちらの方が頻度が多く重要ですね。

MCAの狭窄は関係ないのではと思いましたが、??を付ける程度でした。TOF-MRAの場合撮像断面の角度が水平の場合や頭側からの血流に弱く(断層映像研究会雑誌42-1 画像再構成:臨床医のための解説頭部 MRA の基礎-Time-of-flight(TOF)法を中心に – 断層映像研究会、第四回篠原広行)というのは知ってましたが、いざとなると自信がなくなってしまいます。臨床的に考えることと、よくアーチファクトの出る場所で照らし合わせていきます。

アウトプットありがとうございます。

>TOF-MRAの場合撮像断面の角度が水平の場合や頭側からの血流に弱く

おっしゃるとおりで、中大脳動脈の分岐部はこの影響で若干見えにくい場合があります。

ですが、今回は全体的に動脈硬化が強く狭窄がありますね。

被殻と同様に内包の穿通枝もMCAからだと思い込んでいました。よってM1の狭窄から穿通枝も途絶したんだと思いました。

前回の視床への穿通枝といい今回といい、解剖を知らないので読影が難しいです。解剖を何度も復習します。

アウトプットありがとうございます。

>前回の視床への穿通枝といい今回といい、解剖を知らないので読影が難しいです。解剖を何度も復習します。

覚えるべき穿通枝は数が多くないので、これを機会に覚えてしまいましょう。

(※経験上、覚えても覚えても忘れるのが、穿通枝ですが(^_^;)

基底核やその周囲の構造は未だに少し苦手です。視床としてしまいました。

MRAで目立つMCAの狭窄が今回とは関係ないということだけは分かったことがわずかにポジティブな点です^^;

アウトプットありがとうございます。

>基底核やその周囲の構造は未だに少し苦手です。視床としてしまいました。

おっしゃるように難しく、どっちだ?と思うケースもしばしばあります。

信号変化部位の外側に内包がきちんと見えていると考えて、私も視床梗塞としてしまいました。

アウトプットありがとうございます。

見えているのは淡蒼球ですね。

内包後脚と視床はどちらなのかわかりにくいので,注意して読影しようと思いました.

梗塞部位と狭窄部が合わないこともあるので,飛びつかないようにしようと思います.

アウトプットありがとうございます。

>梗塞部位と狭窄部が合わないこともある

ですね。穿通枝はMRAでは基本見えないと思った方がよいですね。たまに見えることもありますが。

こんにちは!お世話になります。

臨床症状からはおそらく皮質脊髄路を噛んでいるのだろう、ということで、視床というよりは内包後脚の梗塞であると判断しました。

本日の

「内包後脚を栄養している動脈が前脈絡動脈である。」

と、昨日の

「視床を栄養している動脈は後大脳動脈由来である。」

はあわせて頭に入れておきます!

ごろ〜先生の脳梗塞の画像変化の神画像はスマートホンでスクショしていつでも参照できるようにしています!

アウトプットありがとうございます。

>「内包後脚を栄養している動脈が前脈絡動脈である。」

と、昨日の

「視床を栄養している動脈は後大脳動脈由来である。」

そうですね。このレベルで理解できていれば十分です。

>ごろ〜先生の脳梗塞の画像変化の神画像

出典は、「よくわかる脳MRI」です(^_^;

MRIのDWIやADCの原理についていまいち理解していません。学習にオススメなものはございますでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>MRIのDWIやADCの原理

正直私も原理についてはいまいち理解していません。

雰囲気だけでよいならば、最近読んだ本では、

「なぜ?」からはじめる救急MRI

のP42~記載があります。

※個人的には雰囲気だけでよいと割り切っています。

※この書いておられる先生も、専門家の元、なんとなく雰囲気で理解されているような印象を受けます。

本日も大変勉強になりました。CTやT2で右視床後部に見える低吸収域、高信号はFLAIRでは信号が確認できませんでした。これは陳旧性の脳梗塞と考えていいのでしょうか。(視床や脳幹はFLAIRでははっきりせず、T2で見やすいと聞いたことはありますが、、、)

アウトプットありがとうございます。

>CTやT2で右視床後部に見える低吸収域、高信号はFLAIRでは信号が確認できませんでした。これは陳旧性の脳梗塞と考えていいのでしょうか。

おっしゃるように陳旧性梗塞ですね。その他所見に追記します。ありがとうございます。

CTでのlow densityを陳旧性と見間違えてしまいました。

MRAはmotionがあったのでartifactによるものかと思いましたが解答をみると左右MCAのflowがあり狭窄でした。

動きがあったからartifactだと断定せず慎重に見るよう心掛けていきたいです。

大変、勉強になりました!!!

アウトプットありがとうございます。

>CTでのlow densityを陳旧性と見間違えてしまいました。

ここは難しいところですね。

CTで陳旧性を疑う低吸収でもMRIでは急性期病変のこともありますね。

症状から新しい梗塞の可能性がある場合は、CTで陳旧性!とせずにMRI撮影ですね。

>動きがあったからartifact

ここも難しいところなのと、動きがあれば読影のモチベーションも下がるので、注意が必要ですね。(と自分にも言い聞かせています(^_^;))

どうしても解剖がダメです。。。所見はだいたい取れているのですが(前回のも)、肝心の部位を被殻としていまいました(前回も視床と言えませんでした)。。内包後脚ですか。。

参考書などのように視床、内包、被殻のシェーマのようにはっきり色分けされていたり、CTなどでも境界が分かりやすければ分かるのですが、実際は色がついてるわけじゃないし、、、どうすれば自信持って同定できるのでしょうか?数こなすしかないでしょうか!

アウトプットありがとうございます。

数をこなすしかないと思いますが、ぶっちゃけ、そのあたりの解剖がちょっとずれても治療方針に変わりないのであれば、そんなに問題とならないと思います。

こちらの読影と、脳外科や神経内科の先生のカルテとの相違が見られることはあります。

内頸動脈狭窄の既往を考慮してアテローム性としてしまいましたが、ラクナ梗塞なのですね。。。

アウトプットありがとうございます。

アテローム性なのか、ラクナ梗塞なのかは難しいところですが、前脈絡(叢)動脈の梗塞には

1、ラクナ梗塞

2、アテローム血栓性脳梗塞

があるのですが、2の場合は、血管の根元から詰まってしまう分枝粥腫型梗塞(この用語の解説などについては後日出てきます)となり、今回のように内包後脚に限局せず淡蒼球内側や側頭葉内側前半部にも梗塞を伴うことがあります。

一方で1の場合は内包後脚に限局した小梗塞となるという特徴があります。

ありがとうございます。今後の症例を待ちます!

ひだりの尾状核にFLAIRで高信号があるように見え、DWI/ADCでの信号変化は目立たなかったものの、両側の脱力ということで優位と取ってしまいました。こちらの所見はどう解釈すればよいでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

動画や解説では触れていませんが、おっしゃるように左の尾状核にも陳旧性梗塞がありますね。

その他の所見で追記しました。

いつもご丁寧な解説ありがとうございます。

一点確認なのですが、3ヶ月後の画像にて「FLAIRでは周囲に高信号を伴い内部に抜け」とありますが、ラクナではおおよそ時間経過によりこのように中枢部から低信号となり、さらに時間が進むと徐々に全体的に低信号という所見になるのでしょうか。

時々、多発性の梗塞の所見で、内部が抜け、リング状に高信号になっている所見をみかけます。

どうぞよろしくお願い致します。

アウトプットありがとうございます。

>ラクナではおおよそ時間経過によりこのように中枢部から低信号となり、さらに時間が進むと徐々に全体的に低信号という所見になるのでしょうか。

そうですね。最終的には梗塞に陥った部分が抜けて、FLAIRでは低信号となり(内部は脳脊髄液と等信号となり)、その辺縁には高信号の縁取りを認めるようになります。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/2899

陳旧性ラクナ梗塞と血管周囲腔と鑑別が難しいです。

症例28で教えていただいたことを元に、症例29の淡蒼球病変(血管周囲腔)、症例30の右視床病変(陳旧性ラクナ梗塞)を見てみましたが、

症例29 T2WI 高信号、FLAIR 周囲が高信号で真ん中が信号低下

症例30 T2WI 高信号、FLAIR 等信号

に見え、信号強度だけ見てラクナ梗塞と血管周囲腔逆に読んでしましました。

好発部位とサイズも考慮して、読むように練習してみます。

ところでこの方三分岐前大脳動脈で合っていますか?

アウトプットありがとうございます。

>陳旧性ラクナ梗塞と血管周囲腔と鑑別が難しいです。

おっしゃるように教科書通りにならないことがあり、判断に困ることがあります。

症例30は画像的にも微妙なので、両者の鑑別の練習としては不適切として、症例29は場所から血管周囲腔です。

じゃあFLAIRで周囲の高信号はないはずですが、あるように見えますね。それでも場所から血管周囲腔と判断します。

血管周囲腔についてはまた今後出てきます。

>ところでこの方三分岐前大脳動脈で合っていますか?

確かに!!!体動などによるものではなく元画像で見ても3本ありますね。

ありがとうございます。追記します。

淡蒼球としてしまいました。。

もう少しよく見るように心がけます。

アウトプットありがとうございます。

CTですと構造がわかりにくいですが、MRIですと被殻や淡蒼球も同定できます。

今回はその少し内側ですね。

また、通常淡蒼球単発で脳梗塞を起こすことはほとんどないので、この辺りの小さな梗塞を見れば、頻度からも被殻、内包、視床をまずは考えてみてください。

いつも勉強になります。

右中大脳動脈M1の描出不良について質問です。

T2WIではflow void として血管が認識できるため、水平方向の血流による描出不良>狭窄と思いました。

患者背景からは血管が詰まりやすそうな印象ですが、動脈硬化による狭窄をより考える所見はありますでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

T2WIにおいても、9/24でM1の近位部でMRAほどの強い途絶ではないですが、flow voidが途切れている部位があります。

また、同部に水平方向の血流という理由でここまで細く見えるということは通常ありません。

M1とM2の境界の分岐部ではこの理由で細く見えることはたまにあります。外勤先の0.1Tの装置ですと、2症例に1症例くらいはこの部位が細く見えてしまいます・・・(^_^;)。そういった装置の癖というか傾向も普段から見ておくとよいですね。

その装置であったとしても、今回の水平部においてはまずは狭窄を疑います。その上でCTAや脳血管造影をして実は狭窄ではなかったということがあるかもしれませんが、ここは仮に過大評価をしたとしても狭窄と取る方がメリットが大きい(むしろ狭窄ではないとするデメリットの方が大きい)と考えられます。

>動脈硬化による狭窄をより考える所見はありますでしょうか?

右の中大脳動脈だけでなく、両側内頸動脈や左中大脳動脈にも広狭不整や狭窄を認めており、背景に動脈硬化があるのだろうなと推測することができます。