【頭部】症例24

【症例】70歳代男性

【主訴】発語なし、右上下肢麻痺

【現病歴】自宅で妻と座って話しているときに急に右手が上がらないといいだし、その後すぐに話せなくなり、右上下肢を不自然に動かし、その後リビングに倒れ込んだため、妻が救急要請。

【既往歴】心筋症、白内障

【身体所見】身体所見:BT 36.2℃、BP 120/67mmHg、R 18、SpO2 100%(5lマスク)、オーダー入らず、対光反射不明、Babinski反射 右陽性

画像はこちら

※左中大脳動脈閉塞による超急性期脳梗塞と診断され、t-PA静注療法が開始されました。

その前にMRIが撮影されました。CTが撮影されてから20分後に撮影されています。

※MRI画像は撮影された全ての画像を提示しています。当院の脳卒中緊急ルーチンでの撮影となっております。

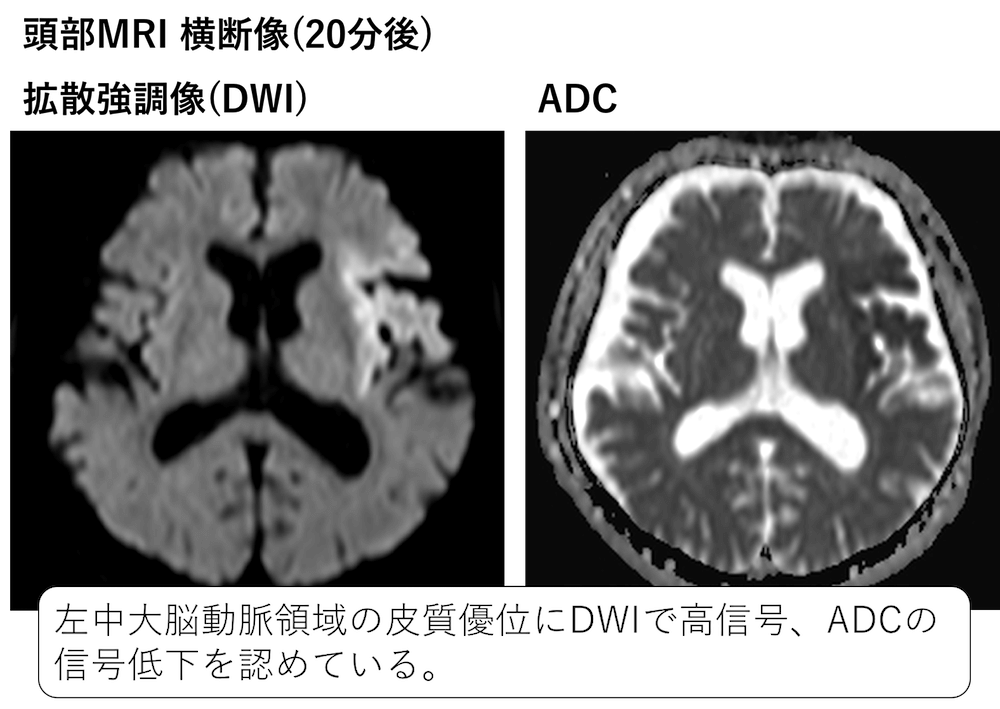

左の中大脳動脈領域に皮質優位に拡散強調像(DWI)で高信号を示し、一致してADCの信号低下を認めています。

※ちなみに少し細かい話ですが、今回は中大脳動脈領域の皮質枝領域の中でも全てではなく前方に異常な高信号を認めています。これは中大脳動脈は二分岐もしくは三分岐することが知られており、二分岐の場合は、superior trunk・inferior trunkと区別されます。

※今回はこのうち、superior trunk領域に脳梗塞を認めているということができます。

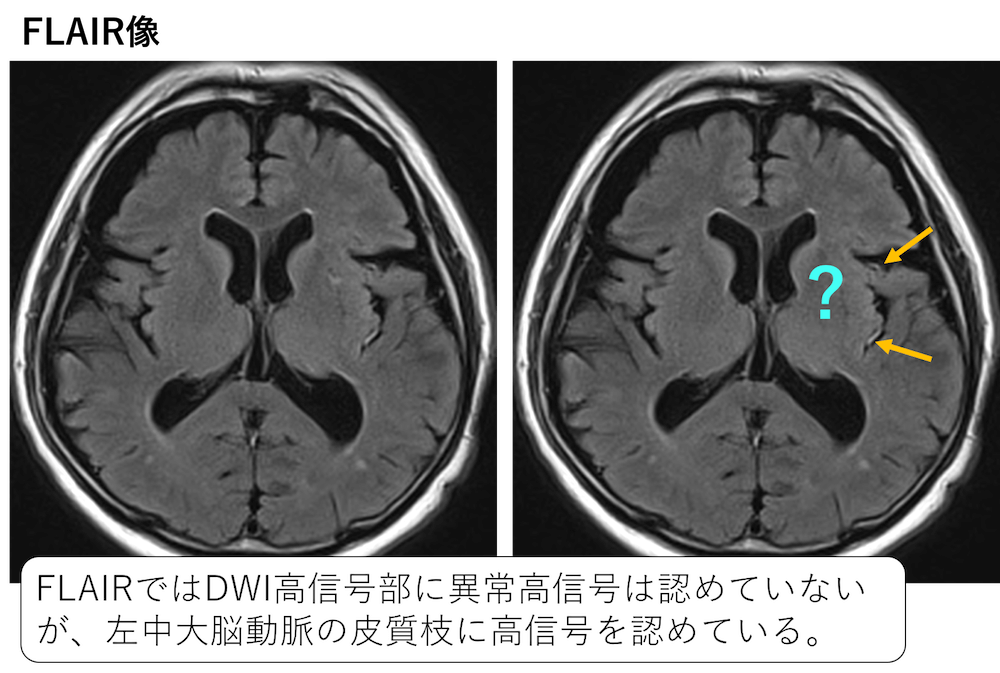

ただし、FLAIR像では拡散強調像(DWI)の高信号部には異常な高信号は認めていません。

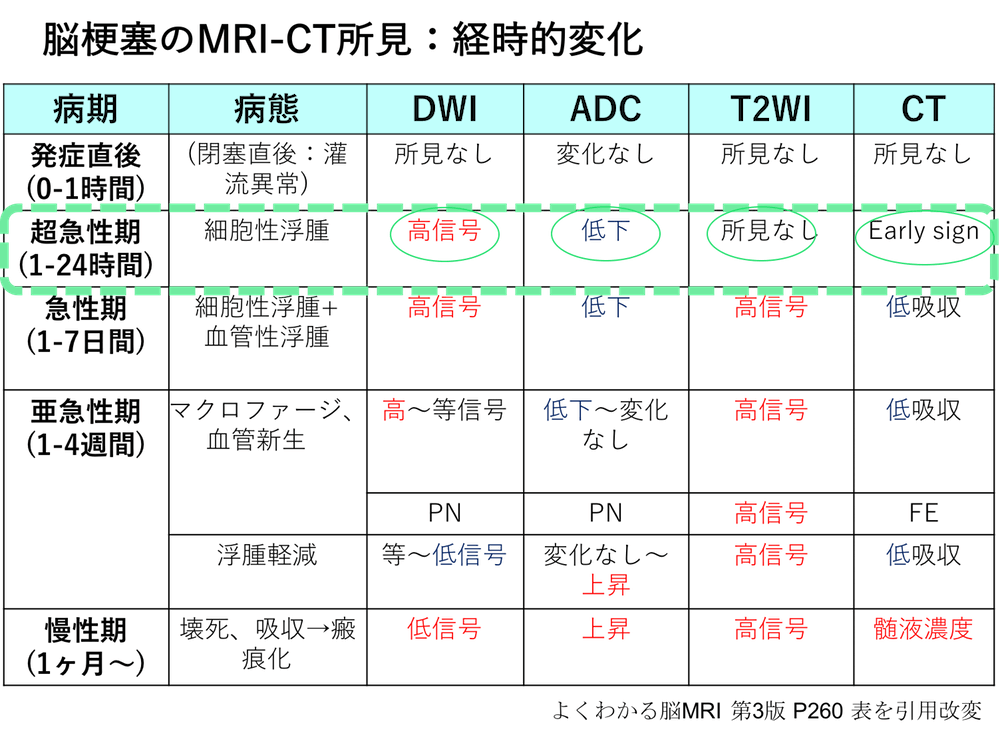

したがって、上の表に当てはめると(T2WIをFLAIRで代用します。)、超急性期脳梗塞と診断することができます。

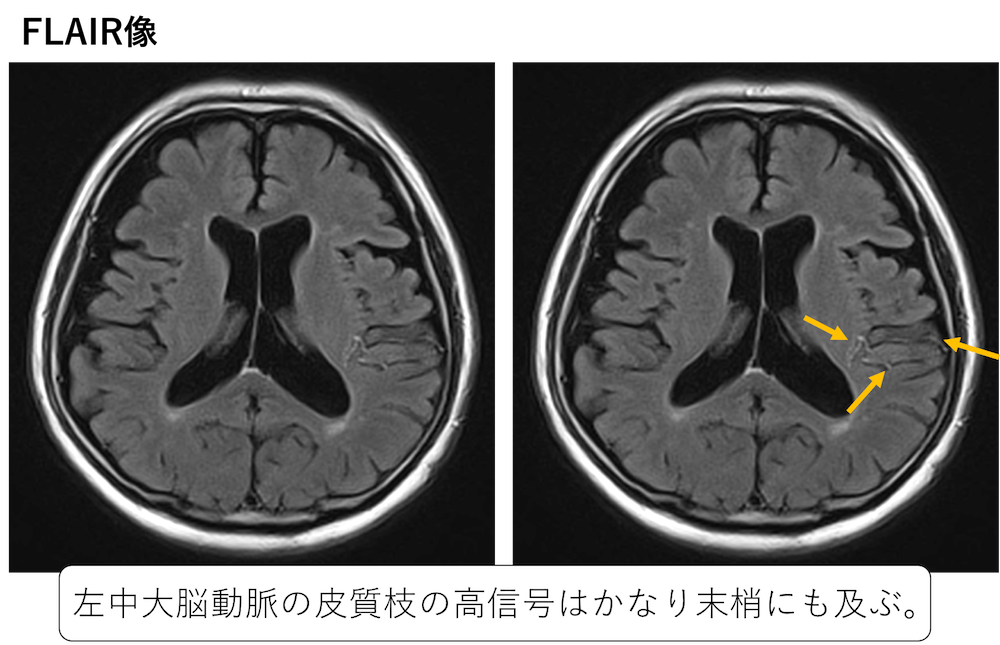

FLAIR像で拡散強調像(DWI)高信号部に、高信号を認めませんが、皮質枝(中大脳動脈)に高信号を認めています。右側では認めていません。

この皮質枝の高信号はかなり末梢にまで及ぶことがわかります。

これは何を意味するのでしょうか?

MRI画像で閉塞動脈の診断方法として以下のものが知られています。

| 撮影法 | 評価部位 | 正常の動脈血流 | 動脈閉塞 |

| T2強調像 | 内頸動脈、椎骨脳底動脈、皮質動脈近位部 | flow void | flow voidの消失→高信号 |

| MRA | 脳動脈全体 | TOF信号 | TOF信号の消失 |

| FLAIR | 皮質動脈、脳底動脈 | 正常動脈は認識できない | intraarterial signal(塞栓子や血栓および末梢側の低灌流が高信号) |

| T2*強調像 | 皮質動脈 | 正常動脈は認識できない | susceptibility sign(塞栓子や血栓が低信号) |

| 磁化率強調画像(SWI) | 皮質動脈 | 正常動脈は認識できない | susceptibility sign(塞栓子や血栓が低信号) |

| 還流異常領域からの還流静脈 | 正常静脈は低信号 | 還流静脈の低信号の増強(デオキシヘモグロビン濃度が上昇するため) |

ここまでわかる頭部救急のCT・MRI P263引用改変

MRAの欠損像はなじみが深いかもしれませんね。

今回は、FLAIR像で本来見えない動脈が見えています。

これをintraarterial signalと言って、塞栓子や血栓および末梢側の低灌流が高信号として描出されます。

つまりFLAIRで本来見えるべきでない動脈が高信号になっている場合、

- 塞栓子や血栓そのもの

- 詰まった先の低灌流の動脈

を見ているということです。

ここで注意するのは、

- 低灌流となっている動脈はあくまで低灌流であり、血流が完全に途絶えているわけではない

- 高信号に見える血管全てに塞栓子や血栓が詰まっているわけではない

ということです。

つまり今回かなり末梢まで血管を追うことができますが、この高信号の血管全てが詰まっている訳ではないと言うことに注意しましょう。

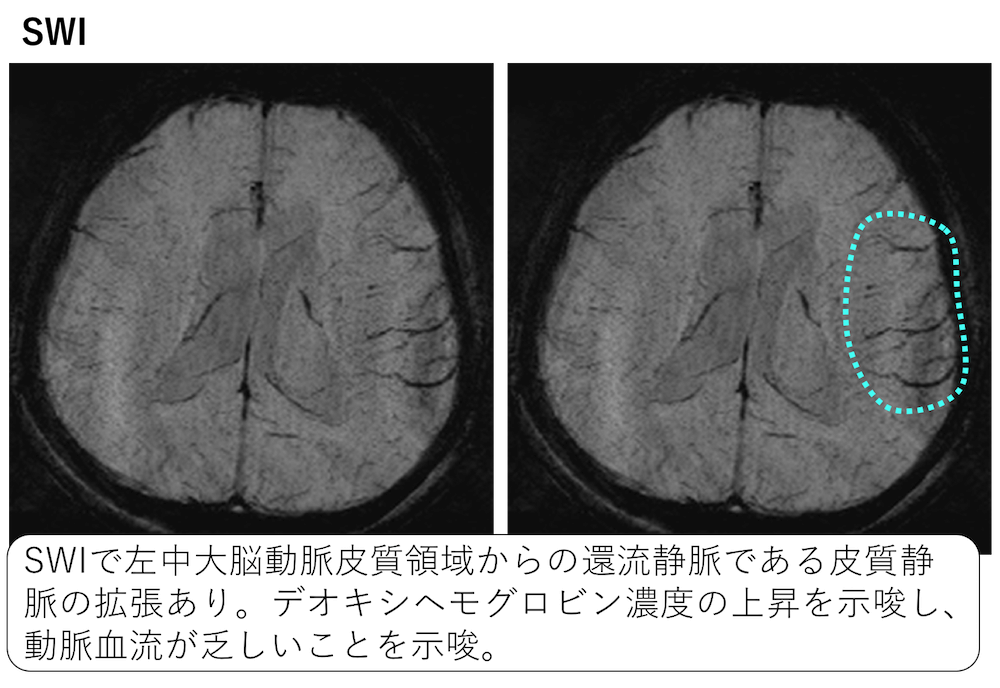

またSWIで左中大脳動脈領域からの還流静脈である皮質静脈の拡張を認めています。

SWIでは皮質静脈は正常でも認めますが、右側と比較して明らかに拡張していることがわかります。

これは、デオキシヘモグロビン濃度上昇を示唆し、動脈血流が乏しいことを示唆する所見です。

つまり、FLAIRもSWIも、閉塞部は左中大脳動脈ですよ!ということを画像から教えてくれているということです。

そして、これらの領域は現状全てが梗塞に陥っているわけではありません。

つまり、FLAIRもSWIも、このまま放っておいたら、ここら辺、全部梗塞に陥りまっせ!!ということを教えてくれているとも言えます。

それを防ぐためにt-PA治療を行っているわけです。

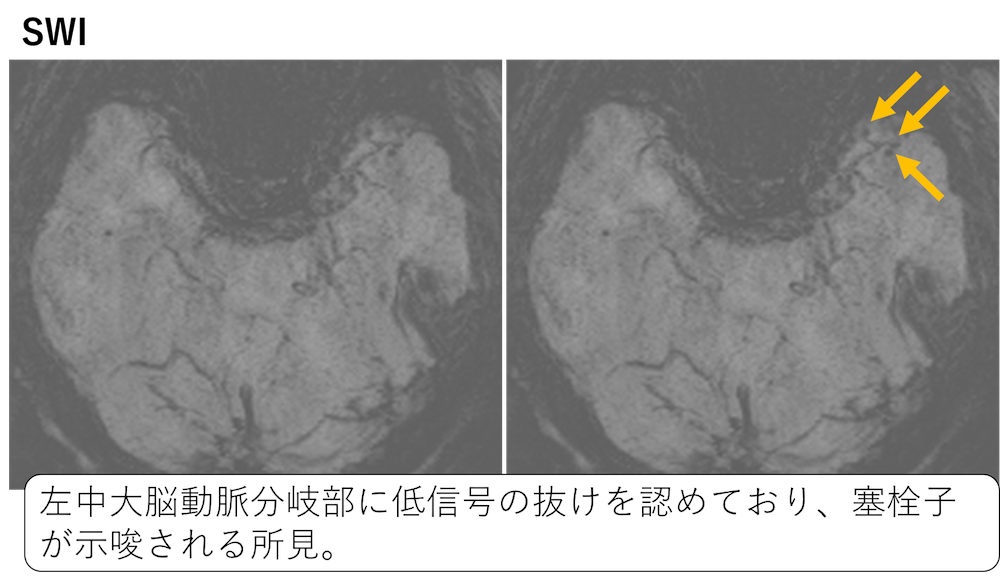

そしてSWIは、静脈の描出のみならず、塞栓子や血栓の描出にも優れています。

ちょっと微細な所見ではありますが、左中大脳動脈の分岐部に低信号の抜けを認めています。

塞栓子が疑われます。

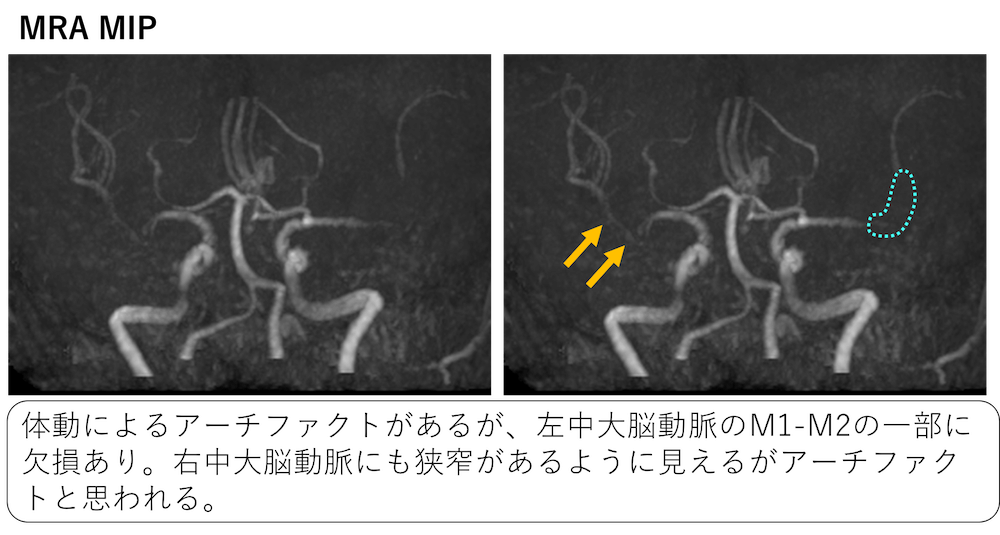

前大脳動脈が3本あるように見えたり、右の中大脳動脈の末梢も2本あるようにダブって見えています。

(その後のフォローのMRAではこれらはみえていないため、やはりアーチファクトであることが確認できます。)

また右の中大脳動脈のM2分岐部にも狭窄があるようにも見えますが、有意ではないと考えます。

一方で左の中大脳動脈のM2分岐部には欠損を認めており、末梢の描出も右と比較して不良となっており、これは有意な所見です。

また心電図ではAfがあり、拡散強調像では皮質も含んだ高信号を認めていることなどから、

診断:左中大脳動脈領域の超急性期脳梗塞(心原性塞栓)

と診断されました。

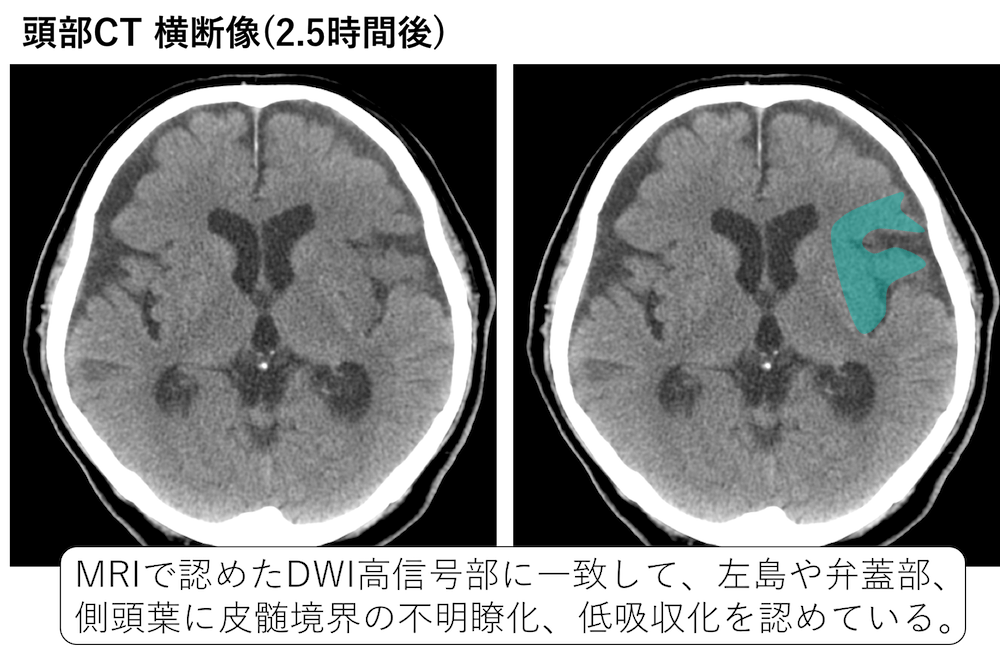

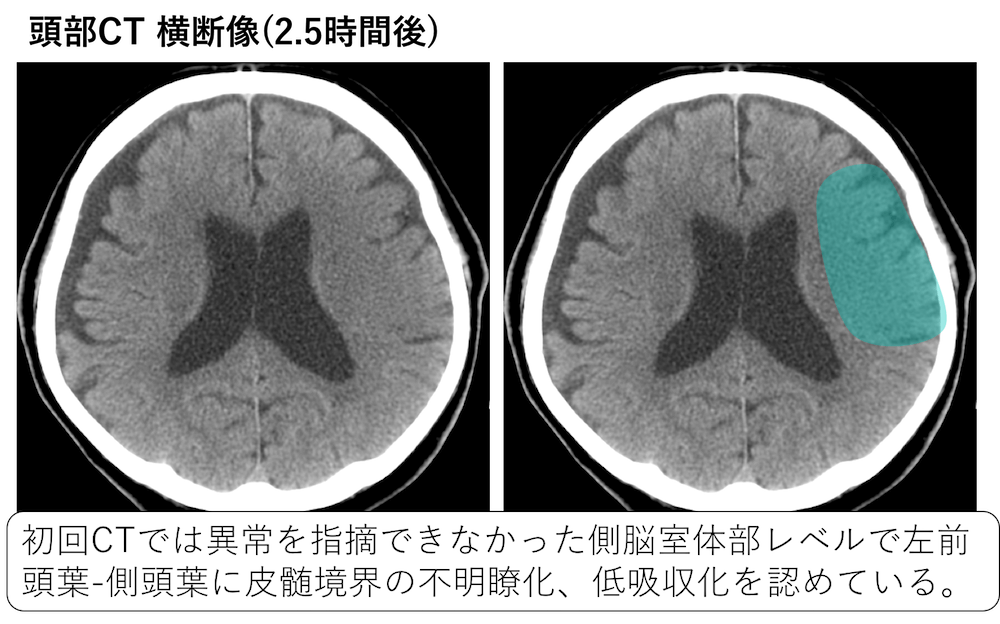

また来院から2.5時間後にフォローのCTが撮影されました。

基底核レベルでは、MRIで認めたDWI高信号部に一致して、左島や弁蓋部、側頭葉に皮髄境界の不明瞭化、低吸収化を認めています。

先ほどのCTよりはかなり明瞭な低吸収となっており、脳梗塞が進行している様子がわかります。

また初回のCTでは、異常を指摘できなかった側脳室体部レベル(放線冠レベル)においても左前頭葉ー側頭葉に皮髄境界の不明瞭化および低吸収化を認めています。

※t-PA静注療法開始後から、右上下肢をわずかに動かすようになっており、改善の兆しが見えました。

この時点でのご家族へのICから抜粋です。

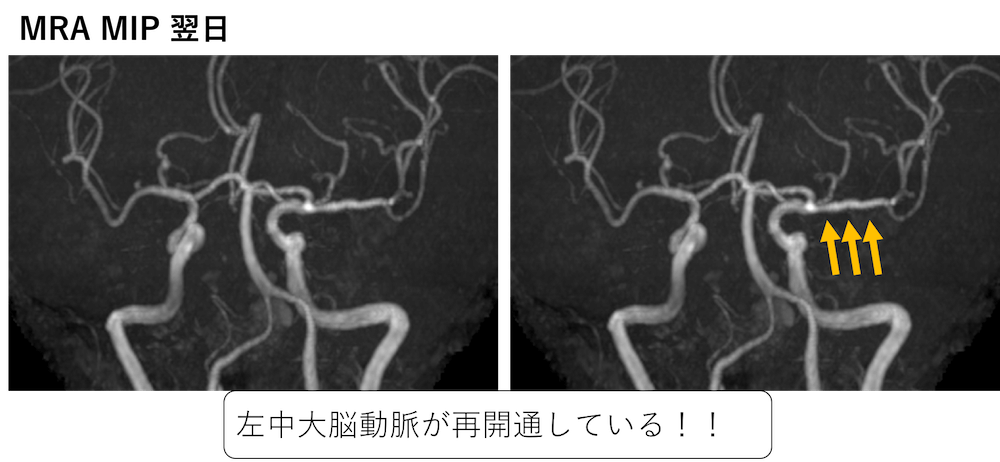

翌日撮影されたMRAです。

左中大脳動脈は再開通していることがわかります。

t-PAはこの時点では成功したといえます。

この時点でのご家族へのICから抜粋です。

血栓を溶かす薬で失語症、右麻痺はかなり改善したが、初期のMRIですでに認められる範囲は梗塞となり、運動性失語(言葉が上手く出せない)が残存している。

失語症に対してはリハビリを継続していく必要がある。

【頭部】症例24-2の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

intraarterial signalなど勉強になりました。ここはしっかり覚えたいです。私はMRIの撮像経験がないのでこういうレクチャーは本当に助かります。

アウトプットありがとうございます。

>intraarterial signalなど勉強になりました。

DWIのみでなく、脳梗塞のヒントとなる所見(サイン)が複数ありますので、この機会に覚えておいてください。

今日もありがとうございます。

やはりearly CT signはとても苦手です。負け続きなのでこの三症例をしっかり復習しようと思います。

intraarterial signalやsusceptibility signなどとても勉強になりました。SWIがとても分かりやすかったので撮影時間と相談して撮ってみようと思います。

>やはりearly CT signはとても苦手です。

難しいですよね。

後医は名医とは、画像診断の場合は、early CT signで言えますね。

後医(MRI診断医)

前医(CT診断医)

脳梗塞では、圧倒的に後医が名医になりますね。

現場でも「ああ、その目で見れば確かになあ」ということもよくあることです。

>intraarterial signalやsusceptibility signなどとても勉強になりました。SWIがとても分かりやすかったので撮影時間と相談して撮ってみようと思います。

非常に有用ですので、ぜひ撮影してみてください。

early CT signもしっかり指摘できませんでしたし、MRIでのFLAIR、SWIの血管情報も見逃してしまいました。しっかり復習します。

脳梗塞疑いの急患では時間も考慮しT2*で撮像しています。T2*でも分かるときはありますが、微小出血にしても血管情報にしてもSWIには劣るので許されるときはSWIを撮像して観察してみようと思います。

アウトプットありがとうございます。

>脳梗塞疑いの急患では時間も考慮しT2*で撮像しています。T2*でも分かるときはありますが、微小出血にしても血管情報にしてもSWIには劣るので許されるときはSWIを撮像して観察してみようと思います。

何を撮影するかは施設の方針などによって異なりますね。

格段に問題レベルがアップしたように感じます。 そして、放科の先生はいつもここまで考えて読んでいるんだなぁ~…としみじみ笑

正解したのはDWI・ADCくらいで、2.5時間後のCTも、何回も見直したんですが、ほぼ同じに見えてしまいました…

1回だとさすがに頭に入らないので、何度かここに戻ってくるようにします(;’∀’)

アウトプットありがとうございます。

>2.5時間後のCTも、何回も見直したんですが、ほぼ同じに見えてしまいました…

early CT sign難しいですよね。

またここに戻ってきてください(^o^)

脳梗塞からtPA治療、そしてその後のフォローと一連の流れで、とても勉強になりました。

当院では、5年くらい前よりMRIが第一選択となり、CTでのearly signを見る機会が減りました。

アウトプットありがとうございます。

>脳梗塞からtPA治療、そしてその後のフォローと一連の流れで、とても勉強になりました。

それはよかったです!!

>5年くらい前よりMRIが第一選択となり、CTでのearly signを見る機会が減りました。

まじですか。かなり進んだ病院ですね。まだそのような病院は少ないと思います。

やはりearly CT signの細かい判定には迷います.

条件を変更できれば,もう少し見やすくなるのでしょうか.

MRIにも撮像条件が多く,難しいですが,一つずつ読影できるようにしていきたいと思います.

early CT sign、そういう目で見ればなんとなく疑わしいと思えるようになってきました。

しかし、逆にあれもこれも皮髄境界の不鮮明化に見えてしまうようになってきました。

何度も訓練を続け、感覚をすり合わせていきたいと思います。

アウトプットありがとうございます。

>そういう目で見ればなんとなく疑わしいと思えるようになってきました。

それはよかったです!!

>しかし、逆にあれもこれも皮髄境界の不鮮明化に見えてしまうようになってきました。

(;゚ロ゚)

そういうものです。

ポイントは左右差ですね!

こんにちは!いつもお世話になっております!

①early CT sign、今日は心の目で見すぎて過剰に所見を拾ってしまいました…

②中大脳動脈の分岐についても勉強になりました。3分岐、4分岐…と人によって分岐数が違うと図譜で勉強しました!

③「MRI横断像」が提示されていたものの、まず提示されている画像が何なのかを同定することから読影が始まりました。SWI、FLAIRの画像であると判断することはできたので、それぞれのMRIの基本的な画像の見え方はだんだんわかってきたのかなぁと思います。

④しかしSWI、FLAIRそれぞれについて有意な所見なしとしてしまったので、今回はしっかり復習しておきます!

MRIの読影に苦手意識があったので今回も勉強になりました!

アウトプットありがとうございます。

>①

ちょっと今回のも難しいですね。

>③

基本的に出てくるシークエンスはこれくらいなので、覚えておきましょう。

>④

学生の先生でここまで指摘できるようになれば鬼ですね!

>MRIの読影に苦手意識があったので今回も勉強になりました!

これからの脳梗塞症例に取り組んでいただくと苦手意識なくなると思います。

引き続きよろしくお願いします。

MRAは左MCA末梢の描出不良は見えたものの、M2分岐部の欠損は見えませんでした。体動が強いからよくわからんな…と諦めずにしぶとく読影するよう心がけます。

アウトプットありがとうございます。

>体動が強いからよくわからんな…

その気持ちよくわかります(^_^;

poor imageで見る気もなくなるかもしれませんが、そこはグッと我慢ですね。

いつもお世話になっております。

SWIという撮像方法は初めて見ました…

少し調べてみたのですが比較的新しい撮像法なのでしょうか。

あと、early CT sign やら梗塞領域やらが正しく表現出来ていないので部位名も併せて復習します…

アウトプットありがとうございます。

SWIはそうですね。比較的新しい撮影法ですね。

磁化率効果を最も感度良く撮影することができます。

>early CT sign やら梗塞領域やらが正しく表現出来ていないので部位名も併せて復習します…

このあたりは今回の頭部ESPRESSOの最も難しいところというか山ですので、大変ですが復習しておいてください。

いつも勉強させていただいております.

SWIのオーダーはどの病院も可能というわけではないのでしょうか.

当直支援にいく病院で撮影できるかは聞いても見ようと思います.

アウトプットありがとうございます。

>SWIのオーダーはどの病院も可能というわけではない

装置によるかと思われます。ぜひ聞いてみてください。

今日も勉強させて頂きました。大変ありがとうございます。2点質問させて下さい。

正直私は最初のCTは「正常」ではないかと思いましたが、臨床情報から深読みして、11スライス目のM1をhyper MCA signとしてしまいました。

これは撮像スライスと平行になったMCAが映っているだけという解釈で良いのでしょうか?

だとすれば、hyper MCAと取るには、CT値が低い(他の血管と同程度)というの決め手になったのでしょうか?

2点目は一般的な事項ですが、当院はT2*を撮像していますが、この場合は還流静脈の低信号の増強は評価できないと考えたら良いのでしょうか。

上記宜しくお願い致します。

アウトプットありがとうございます。

>臨床情報から深読みして、11スライス目のM1をhyper MCA signとしてしまいました。

MCAのわずかな石灰化を見ていると考えられます。

hyperdense MCA signは断定することができず難しいケースが多いのですが、もっと高吸収になるのが特徴です。

>当院はT2*を撮像していますが、この場合は還流静脈の低信号の増強は評価できないと考えたら良いのでしょうか。

T2*はSWIほど磁化率効果を反映しないため、静脈はほとんど認めません。

ですので、還流静脈の低信号の増強は認めません。

画像診断医と接することなく,クリニックで画像をみております.

そのため精緻な動画解説に感激・感謝です.

SWI撮影の臨床的な意義を教えてください..

アウトプットありがとうございます。

こちらにまとめていますので参考にしてください。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/35883

とても解きごたえのある問題で勉強になりました。今回出てきた画像の特徴をそれぞれ把握して、的確にオーダーできるようにしたいと思います。

2点質問なのですが、深部白質の変性を脳梗塞と思ってしまいました。先生はどのようにこの2つを鑑別しておられるのでしょうか?

また、MRA元画像26スライス目の左にある高吸収な領域は脳動脈瘤と考えました。原因は脳梗塞とは関係ないでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>深部白質の変性を脳梗塞と思ってしまいました。先生はどのようにこの2つを鑑別しておられるのでしょうか?

両者はしばしば混在し、厳密な線引きはできませんが、1つのポイントはFLAIRで中心部に抜けがあるかどうかです。

そういう意味で左の被殻には小さな陳旧性梗塞があると言って良いと思います。

こちらも参考にしてください。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/16601

この話はまた後日出てきます。

>MRA元画像26スライス目の左にある高吸収な領域は脳動脈瘤と考えました。原因は脳梗塞とは関係ないでしょうか?

こちらは蝶形骨洞の粘膜肥厚ですね。軽い副鼻腔炎があるのでしょう。

FLAIRでも6 / 24で確認できます。

MCAの狭窄に見えるものがアーチファクトなのか本当に狭窄しているかの判断に自信がありません。その2つを分ける方法は、①周りの血管がダブってみえるなどアーチファクトを示唆する所見があるかないか②その先(末梢)が描出されているのかそれとも描出されていないのかの2点で判断するのでしょうか?実際の現場でもよく過剰に狭窄病変部としてとってしまい翌日の読影でアーチファクトと書かれることがよくあります。。

アウトプットありがとうございます。

このあたりは撮影される装置にもよるところがあります。

実際にその画像を見てみないと何とも言えないです。

1.5T以上ならば、細く見えるのならば狭窄と取ってよいと考えます。

おっしゃるように末梢が描出されているかどうかもきちんと見る必要があります。

外勤先で0.1TのMR装置で撮影されたMRAは、しばしばMCAの分岐部以降が描出されていませんので、これを毎回有意と取るわけにもいきません(^_^;)

intraarterial signal、susceptibility signはじめて知りました。

flairもSWIもルーチンで撮影しているので、脳梗塞が疑わしいときは気にしてみるようにしてみます。

しかし、今回のearly CT sign全然分かりませんでした(^_^;)

症状から左側に病巣があるんだろうなと思ってみたのですが・・・。

アウトプットありがとうございます。

>flairもSWIもルーチンで撮影しているので、脳梗塞が疑わしいときは気にしてみるようにしてみます。

是非観察してみてください。DWIで高信号になる前に異常所見を認めていることもありますので。

>しかし、今回のearly CT sign全然分かりませんでした(^_^;)

今回もちょっと難しい症例ですね(^_^;)

島皮質のearly CT signは難しいですね。

CTで脳幹の低吸収が急性期梗塞かアーチファクトかはっきりしないことがよくあるのですが見分けるコツなどもしあれば教えてください。全てにMRI推奨するわけにもいかず悩ましいです。

アウトプットありがとうございます。

>CTで脳幹の低吸収が急性期梗塞かアーチファクトかはっきりしないことがよくあるのですが見分けるコツなどもしあれば教えてください。

ここは骨のアーチファクトが出やすく非常に難しいです。

臨床的に疑わしい場合はMRIということになる、と言う答えしかできませんが、その低吸収がどの程度低吸収かにもよりますね。

明らかに抜けている低吸収の場合には陳旧性梗塞が疑われます。

過去画像があればそれとの比較も非常に重要ですね。