症例23

【症例】60歳代女性

【主訴】食事が摂れない。

【既往歴】胆管癌で膵頭十二指腸切除術(PD:pancreatoduodenectomy)後、Child変法再建後

【身体所見】眼球に軽度の黄染あり。

【データ】AST/ALT=161/119、γ-GTP 990、WBC 8400、CRP 6.21

画像はこちら

PD術後で胆管空腸を吻合している方です。

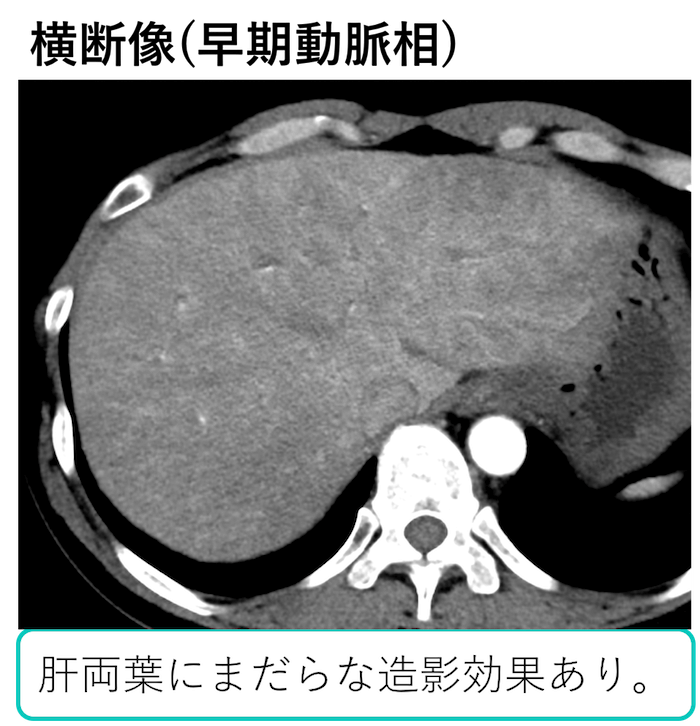

ダイナミックの早期動脈相で肝臓に斑状のまだらな造影効果を広範に認めています。

このようなまだらな造影効果を認めた場合、

- 肝炎

- 胆管炎

などを伴っていることがまず考えられます。

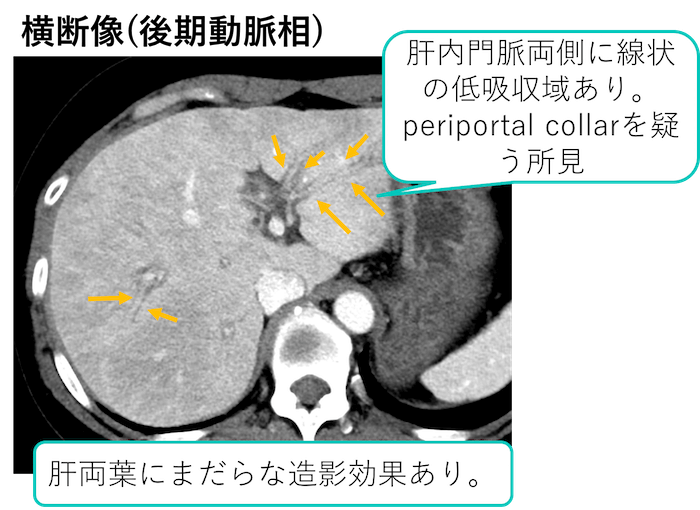

後期動脈相においてもまだらな造影効果が残っています。

また、門脈両側を縁取るような線状の低吸収域を認めています。

症例9でも出てきた、periportal collarと呼ばれる所見です。

これも肝炎や胆管炎、右心不全などで見られる所見です。

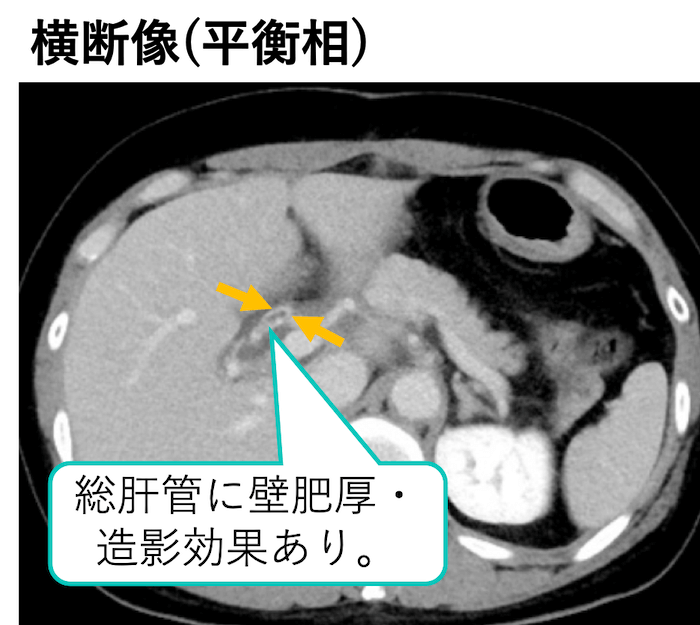

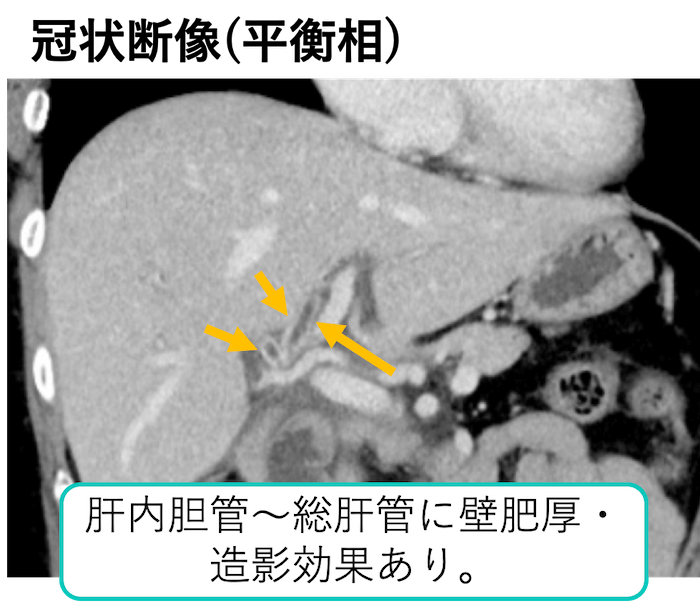

平衡相(もしくは後期動脈相)では両葉の肝内胆管、総肝管に壁肥厚・造影効果増強を認めています。

胆管壁に炎症が存在することを示唆します。(胆管壁沿いに進展する腫瘍の可能性ももちろんあります)

冠状断像でも総肝管の壁が厚くなっている様子、造影されている様子がよくわかります。

なぜかBil(ビリルビン)の値は測定されていませんでしたが、肝胆道系酵素上昇、CRP上昇などから、胆管炎と診断されました。

原因として、胆管空腸吻合部の狭窄が疑われ、内視鏡的ドレナージ術が施行されました。

急性胆管炎は、先日の総胆管結石(症例9)の症例においてもありましたが、画像で診断されるものではなく、あくまで画像は補助的なツールです。

胆管炎で見られうる画像所見としては、

- 早期動脈相で肝実質の不均一な造影効果。(平衡相では均一に戻る。)

- 胆管壁の肥厚、造影効果増強。

- 総胆管の拡張(>8-10mm)

- 総胆管に閉塞機転(総胆管結石、腫瘍など)

- 胆嚢は基本的に異常なし。ただし、胆嚢管合流部よりも下部で閉塞を認める場合は、拡張することあり。また胆嚢炎を合併することあり

といったものがあります。(今回はPD後ですので少し特殊なタイプですが、上2つは当てはまります)

ただし、画像で所見がない→胆管炎ではない!!!とはとてもとても言えず、画像で所見があれば、より胆管炎を疑える程度に考えてください。とくに単純CTのみの撮影では診断はより厳しくなります。

診断:(胆管空腸吻合部の狭窄による)胆管炎

※胆管炎は命に関わる疾患ですので、早急な対応が必要となります。消化器科へのコンサルトが必要となります。

※今回は早期動脈相、後期動脈相、平衡相というタイミングで撮影されています。

その他所見:とくになし。小腸間膜や下大静脈に小リンパ節散見。有意とはいえず。

一流バリスタDr.Tの淹れ方

お世話になっております。

症例23において、狭窄部の造影効果が少し上昇した部分を総胆管結石と診誤りました。膵十二指腸切除術後の既往から、吻合部の狭窄も考慮すべきでした。

もし、今回の症例を総胆管結石かもしれないと造影CTのみで考えた場合に、結石の可能性が低いといえる所見があれば教えていたがきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

なかなか造影CTも撮影できない病院もありますもんね。

症例23の動画解説

胆管炎の画像所見の復習

症例23のQ&A

- 総胆管の拡張を追っていくと途中で途切れていいるのでそこが閉塞機転であるとは思いましたが、

狭窄の原因にたどり着けませんでした。 - 原因まではたどり着かなくても胆管炎があることがわかれば大丈夫です。

- 術後のCTは見る機会は少ないので慣れないと感じました。

- そうですね。術後のCTは難しいですよね。

しかし、救急では術後の人も来ますので病歴などの確認も大事です。

- むずかしかったです・・・

- 難しいですよね。胆管炎の画像診断はあくまで補助的ですが今回のように画像でも疑われることがあるということを覚えておいてください。

- 閉塞部が胆管癌の再発と読んでしまい、術後の吻合部狭窄が出てこなかった事が悔しいです。

- 再発の可能性ももちろん考えなくてはなりませんので、不正解ではありません。

術後の吻合部狭窄なのか、再発をしているのかを画像で鑑別するのは難しいこともありますので。

- 「閉塞性黄疸」では全然でしたね。所見を正確に拾えるようにします。

- 閉塞性黄疸も間違えていないですよ!

- 閉塞性黄疸の原因までは特定に至りませんでした。今回の5mmスライスでは完全に閉塞部位を指摘することは難しいですか?

- 閉塞性黄疸、胆管炎がわかればOKです。

完全に閉塞部位を指摘するのは難しいと思います。

- 閉塞性黄疸と考えてからすぐに思考が止まってしまって、その原因をしっかりと考えれていませんでした。

- 閉塞性黄疸、胆管炎とわかれば大丈夫です。

- 胆管炎が緊急だということを知れてよかったです。今回肝臓全体が斑状になっていることに目がいってしまい細かくどこの部分を見たらよいのか分からなかったです。解説があってよかったです。

- 胆管炎は緊急ですね。

- 「ダイナミックの早期動脈相で肝臓に斑状のまだらな造影効果」はまだ身についていませんでした。

- 急性肝炎・胆管炎で主に見られる所見ですね。

今回の症例は、まだら具合が目立つ症例ですので、この症例でこんな感じと覚えておけば良いと思います。

- 普段から疑問に思っていたのですが、早期動脈相、後期動脈相、平衡相以外に肝動脈相や門脈相、遅延相などいろいろ言葉がありますがどのように使い分けているのですか?

- これは施設によっても異なりますが、一般的には

①肝臓や膵臓を主に見たい場合は、

動脈相→門脈層→平衡相

で撮影します。タイミングは臓器によりやや異なります。

②腎臓を見たい場合は、

動脈相→平衡相

で撮影します。

※遅延相は造影剤が尿管に排泄される180秒から撮影され、主に尿管を見るために用います。

尿管腫瘍などが疑われる場合や血尿の精査で撮影されることがあります。③消化管出血などを見たい場合は、

動脈相→平衡相

で撮影します。

※動脈相のことを早期相ということもあります。

これに加え、うちの施設の場合、肝臓の場合、動脈相を2回撮影する慣習があり、

早期動脈相→後期動脈相(やや門脈相より早い)→平衡相 で撮影されています。ですので通常早期動脈相という言葉はあまり使わないかと思います。

ややこしくてすいません(;゚ロ゚)

- 難しかったです。術後の癒着または狭窄で胆管が閉塞して拡張してるんだな、とは思いましたが、

胆汁のうっ滞で肝硬変と答えてしまいました。

肝のまだらな造影効果に引っ掛かりすぎてしまいましたが、胆管炎でもなるのですね。 - 早期相での肝実質のモヤモヤな染まり=動脈血流が増加した状態を意味し、

・急性肝炎

・急性胆管炎で主に見られる所見ですのでこの機会に覚えておきましょう。

- 肝臓のまだら状の染まりを指摘はできたのですが、それがどういう病態で起こるのかはわからず、術後の肝の虚血なのかと勝手に想像してしまいました。またperiportal collarを術後胆管閉塞による閉塞部位より先の胆管拡張と勘違いしてしまいました。また、閉塞部位もよく同定できませんでした。胆管壁肥厚、造影効果を見逃して胆管炎を指摘できなかったのはかなり痛いです…。緊急疾患なので気を引き締めて勉強します!

- 胆管炎自体は画像のみで診断するものではないですが、今回は画像上にもたくさんヒントが出ていた症例ですので、

この機会に覚えておいてください。

- まだらに染まっていることは分かりましたが、それが肝炎や胆管炎を示す所見だとは初めて知りました。

- 是非この機会に覚えておきましょう

- 難しかったです。肝臓のまだら状の造影効果が何を意味するのか初めて知りました。勉強になりました。

- 急性肝炎や胆管炎で見られる所見ですので、是非この機会に覚えておいてください。

もちろんこの所見が見られない症例もあるので注意が必要です。

- 全てが勉強になりました。胆管炎は苦手で、とくに術後となると「よくわからないけども可能性があるから消化器にコンサルト!」という荒っぽい診療をしてしまいがちだったのですが、胆管炎らしさを示唆する所見を読むことができれば、より根拠をもって行動できるような気がします。

- そうですね。胆管炎の診断は難しいですね。

・急性肝炎とともに見られる所見

・胆管炎ならではの所見を意識してみてください。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

お世話になっております。

胆管壁の造影効果に気づけず、肝炎と胆管炎で迷いました。

結果、肝臓のびまん性造影効果と肝内胆管の拡張がないことから肝炎と診断しましたが、間違いでした、、、

肝内胆管の拡張がなく、びまん性に造影効果が認められる今回の症例の場合、肝炎と胆管炎の区別は難しいと感じました。

アウトプットありがとうございます。

>肝内胆管の拡張がなく、びまん性に造影効果が認められる今回の症例の場合、肝炎と胆管炎の区別は難しいと感じました。

そうですね。今回は胆管壁の肥厚および造影効果増強がある点からもより胆管炎らしいと言うことはできますが、両者の鑑別が難しいこともありますね。

横断像の75番にある、SMVの右背側、IVCの腹側にある低吸収域は空腸の内腔でしょうか?また吻合された空腸周囲に肝門部でperiportal collarから続くような低吸収域が目立つように見えたのですが、いかがでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>横断像の75番にある、SMVの右背側、IVCの腹側にある低吸収域は空腸の内腔でしょうか?

十二指腸は切除されていますので、空腸だと思われます。

>また吻合された空腸周囲に肝門部でperiportal collarから続くような低吸収域が目立つように見えたのですが、いかがでしょうか。

吻合部はちょっと見えにくいですね。periportal collarから続くような低吸収域というより、腸管の内腔の低吸収域を見ているように見えます。

毎日勉強させていただいております。

肝臓のまだらな造影効果から、肝臓もしくは胆管に炎症があることは分かったのですが、periportal colarのことを「胆管周囲の浮腫」と解答してしまいました。肝内胆管と門脈の区別がまだ苦手だということを認識しましたが、何かよい判別方法はありますでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>肝内胆管と門脈の区別がまだ苦手だということを認識しましたが、何かよい判別方法はありますでしょうか?

肝内胆管の拡張→門脈の一側性のみ

門脈周囲の浮腫→門脈の両側にみとめる

点で鑑別しますが、これらは混在することもあります。

胆管周囲の浮腫とは言わないので両側に認めている場合は、少なくとも門脈周囲の浮腫(periportal collar)があるということになります。

コメントありがとうございます。

質問を重ねてしまい恐縮なのですが、当院では造影CTの閾値が高く、一般には単純CTのみ撮影されることが多いのですが、単純CTでもこのようなperiportal collarや、肝内胆管拡張を示唆する門脈の一側性の浮腫はどのように見えるのでしょうか?

症例9の解説動画を見直して解決しました!

あとは、periportal collarや肝内胆管拡張がない場合でも、単純CTで肝内の門脈と肝内胆管を区別できれば・・・と常日頃思っているのですが、何かよい方法があればご教授ください。

>単純CTで肝内の門脈と肝内胆管を区別できれば・・・と常日頃思っているのですが、何かよい方法があればご教授ください。

肝内胆管は拡張しないと通常見えません。

一方で門脈は上腸間膜静脈から頭側に追っていけば肝臓へのつながりも同定することができます。

こちら造影CTで恐縮ですが、色がついているのが門脈です。

https://imaging-diagnosis.com/view/b79FDLsK

正常例においては、肝内胆管は全く同定できないこともご確認ください。

アウトプットありがとうございます。

>単純CTでもこのようなperiportal collarや、肝内胆管拡張を示唆する門脈の一側性の浮腫はどのように見えるのでしょうか?

単純CTでは少し見えにくくなることもありますが、同定可能です。

ちなみに肝内胆管拡張は一側性の浮腫ではなく、拡張した胆管に胆汁が存在している状態です。

つまり低吸収は浮腫を反映しているのではなく胆汁を反映しているということです。

一方periportal collarは門脈周囲の浮腫を反映した低吸収域です。

他の方も少し質問していますが、癌の術後はどうしても再発がないかということが気になります。先生は癌の再発をチェックするためにどんなところに目を配っているのですか。

アウトプットありがとうございます。

端的には、

局所の再発

リンパ節転移など遠隔転移

骨条件に変更して骨転移

の有無について観察しています。

peri portal collarを肝内胆管拡張ととり、他の方も質問されている”低吸収域”を拡張した総胆管?ととってしまいましたがそもそもPD術後であれば拡張もなにも総胆管はほとんどないでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>そもそもPD術後であれば拡張もなにも総胆管はほとんどないでしょうか?

総肝管はありますが、総胆管は残っていませんね。

periportal collarはMRIではT2WIでのperiportal abnormal intensityとして描出されるとのことでしたが、エコーでは門脈周囲の高エコーが肥厚して目立ってくるように思いますが、これも同じものを見ていると思って良いでしょうか?門脈周囲の浮腫だとすると低エコー化しそうに思ったのですが。

アウトプットありがとうございます。

▶肝内門脈壁エコーの増強

「急性肝障害・急性肝不全では、肝細胞の浮腫により、肝実質とGlisson鞘との音響インピーダンスの差が上昇するため、びまん性に肝内門脈壁エコーが増強し、高エコー域の浮腫様変化を認めることがある」

と記載がありました。

高エコーが肥厚して目立ってくるようです。

参考:レジデントノート Vol.22 No.14(増刊)2020 P111(2625)

前回覚えたperiportal collarを思い出すことができ、復習になりました。ありがとうございました。ところで、横断30、78、161の腹部大動脈前方のものは腫大したリンパ節腫大だと思ったのですが、いかがでしょうか。また、正常なリンパ節と、転移リンパ節(原発巣の造影効果によりけりかもしれませんが)で、造影剤の染まり方に違いはあるのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>横断30、78、161の腹部大動脈前方のものは腫大したリンパ節腫大だと思ったのですが、いかがでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。

リンパ節腫大がありますね。

短径1cmを有意と取ります。

今回は楕円形ですが、円形に近い方がより転移の可能性が高くなります。

また、内部に壊死や変性と思われる低吸収域を含む場合や、腫大したリンパ節が癒合傾向を示す場合は、転移の可能性が高いと言われています。

造影のされ方というより、造影不良があれば転移の可能性がより高くなるということです。

もちろん結核性リンパ節炎なども考えなければならないですが。

膵頭十二指腸切除後の症例とのことですが、横断像73-75の胃壁の高吸収が胃と空腸との吻合部、横断像76-77の高吸収が空腸の盲端部という理解であってますか?再建した腸管の走行を追ってみたのですが、いまいち自信が持てません。虫垂ブートキャンプのように動画で解説していただけないでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>横断像73-75の胃壁の高吸収が胃と空腸との吻合部、横断像76-77の高吸収が空腸の盲端部という理解であってますか?

ペッツを手がかりにするとそれで合っていると考えます。

>再建した腸管の走行を追ってみたのですが、いまいち自信が持てません。虫垂ブートキャンプのように動画で解説していただけないでしょうか?

閉塞機転があり、拡張などしていないと小腸ですので追うことは通常できません。虫垂同定ブートキャンプで空腸以降を追えないのと基本同様です。

今回も大事な症例ありがとうございました。

通常の単純+平衡相のほかに、やはり動脈相は大切ですね。

動脈相で拾える所見や鑑別できる疾患をもっと勉強して引き出しを増やし、

「この人は本当に動脈相が必要か」と、被曝との兼ね合いを現場で考えられるようになりたいです。

アウトプットありがとうございます。

>動脈相で拾える所見や鑑別できる疾患をもっと勉強して引き出しを増やし、

「この人は本当に動脈相が必要か」と、被曝との兼ね合いを現場で考えられるようになりたいです。

おっしゃるように被曝の問題もありますし、夜間などは施設によっては造影CTも基本NGな(雰囲気の)ところもあります。

胆管炎や肝炎を疑う場合は、動脈相がヒントになることもあるので、そういった場合は動脈相も含めた撮影をしてもいいかもしれません。

ただし、総合的に診断するべき疾患であり、虫垂炎などと異なり所見がないからといって否定できるものではないので注意が必要です。

いつもありがとうございます。

固有肝動脈や、門脈周囲に見られる軟部濃度は、術後変化でよいでしょうか?(経過を見て増大していれば、再発疑いになると思いますが・・・)

アウトプットありがとうございます。

術後変化に加えて、今回periportal collarが肝門部にも認めていますのでその影響もあるかと考えれます。

これらの所見が消えてから再度評価したいところです。

いつも貴重な症例を教材として取り上げてくださりありがとうございます。

勉強不足でperiportal collarは初めて知りました。

PD後であれば胆道気腫が見られるのが正常所見と考えて胆道閉塞を想起したのですが、正しい認識でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>PD後であれば胆道気腫が見られるのが正常所見と考えて胆道閉塞を想起したのですが、正しい認識でしょうか?

胆道気腫(peumobilia)はおっしゃるようにPD後であれば見られてもよいですが、見られるのが正常と言うわけではありません。見られないこともあります。

過去画像との比較で、胆道気腫があったものが消えたならば感染の可能性を考えます。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/5272

見られないこともあるのですね。もっと知識と経験を積んで様々な所見を判別できる様に頑張ります。

これからも勉強させていただきます。