【頭部】TIPS症例7

【症例】50歳代女性

スクリーニング

画像はこちら

右の側頭葉内側に認めるのはなに?

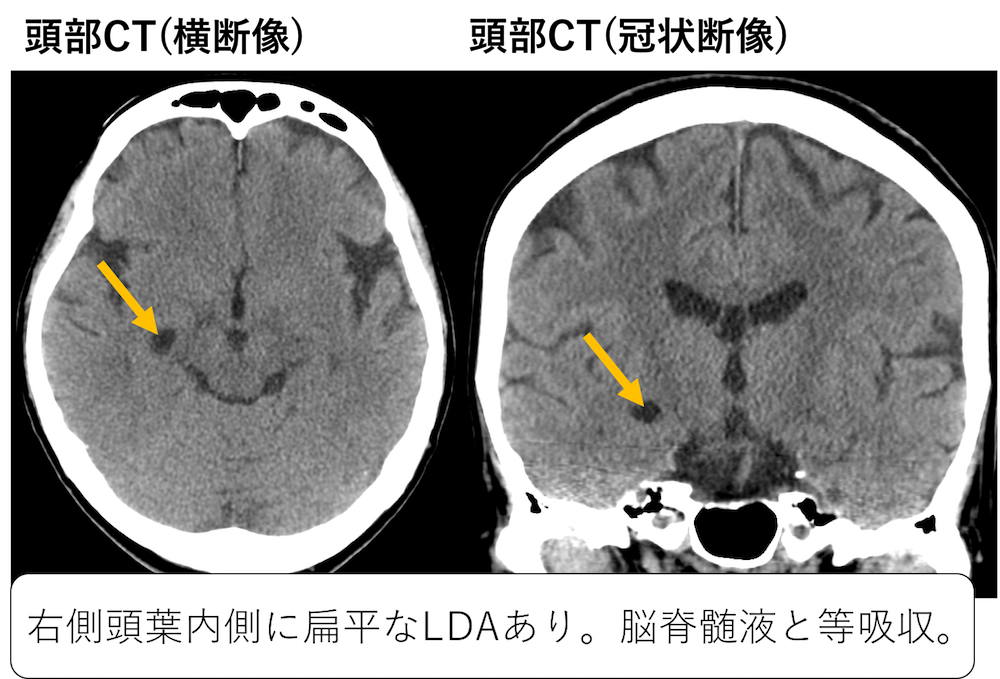

右側頭葉内側に扁平なLDAを認めており、脳脊髄液と等吸収であることがわかります。

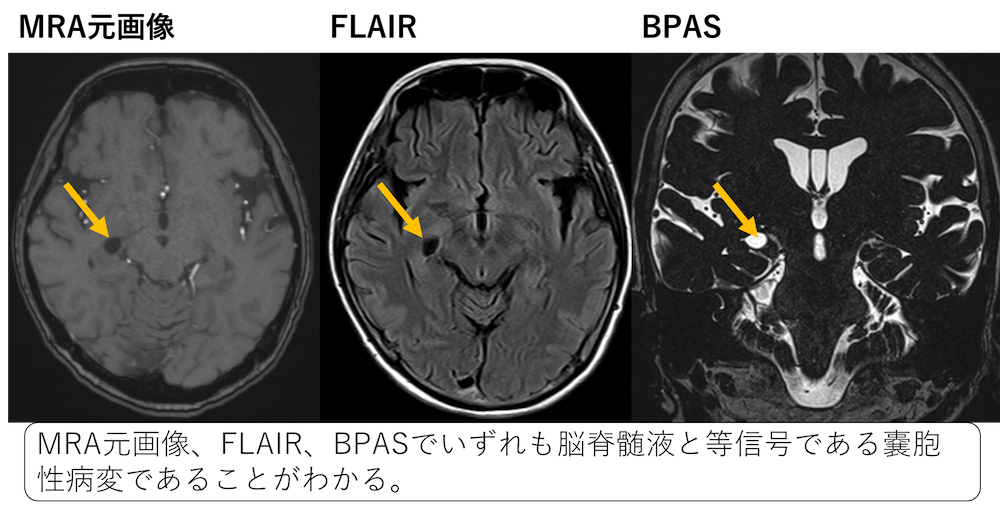

T1WIやT2WIが撮影されていませんが、MRA元画像をT1WIの代用、BPASをT2WIの代用としてみてみましょう。

いずれも脳脊髄液と等信号であることがわかります。

このような側頭葉内側の嚢胞で、脳脊髄液と同じ信号のものを

脈絡裂嚢胞

と言います。

こちらも正常変異であり、フォローの必要もありません。

診断:右脈絡裂嚢胞

その他所見:透明中隔腔・Verga腔あり。

【頭部】TIPS症例7の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

あまり見慣れてない場所の脈絡叢嚢胞でしたが、意識すればここもよくあるのでしょうね。

アウトプットありがとうございます。

>あまり見慣れてない場所の脈絡叢嚢胞

今回は脈絡「叢」嚢胞ではないです。似てますが。

kenkenさんが記載されているように海馬○○○と鑑別が必要になることがある嚢胞です。

海馬周辺にできる嚢胞構造として、一瞬、○○○○溝と迷いましたが…冠状断で嚢胞の部位がはっきり確認できましたので鑑別できました。

アウトプットありがとうございます。

>一瞬、○○○○溝と迷いましたが

この2つが重要ですね。

部位から判断できますね!

伏せ字にされているのは、次出たらネタバレになるからという意図ですかね?(^_^;)

ありがとうございます。が、出ないです。

ありがとうございました。

⇒側脳室下角において迂回槽が海馬采と間脳の間隙に進展した結果くも膜下腔に発生する嚢胞。正常変異。

とありますがくも膜嚢胞の中の脈絡裂嚢胞という認識でよいでしょうか?検索してもあまりヒットせずそんな感じなのかと思っています。類皮嚢胞とかは手術が必要とか類表皮嚢胞は手術したほうが良い場合があるとか書かれていてほっておいてよいものか鑑別が難しいですね(初めて名前を聞きましたが・・・)。DWIで光るかどうかが問題な雰囲気がありますが・・・

アウトプットありがとうございます。

>くも膜嚢胞の中の脈絡裂嚢胞という認識でよいでしょうか?

そんな感じで良いと思います。ここにもこのような形で嚢胞ができることがあるということを覚えておけば十分です。

信号から嚢胞だろうということはわかりました.

名前が覚えられるか・・・

名前は覚えなくてもいいかもしれません。

ここにもこのような形で嚢胞ができることがあるということを覚えておけば十分です。

そういればエスプレで言ってたな、と思い出していただき見返していただければたどり着きます。(きっと)

いつもありがとうございます。

海馬溝遺残とはどう見分けるんですか?

アウトプットありがとうございます。

>海馬溝遺残とはどう見分けるんですか?

海馬溝遺残とは場所が異なります。今回のケースでも海馬溝遺残を少しですが認めていますね。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/2899

間違えてしまいました(恥)

脈絡裂嚢胞と海馬溝遺残と血管周囲腔の拡張の区別をきちんとしていなかったので、曖昧に覚えてました。

MRAの元画像もあるし、血管周囲腔の拡張か、と安易に想像してしまいました。

いい機会なので、「遠隔画像診断.jp」で、しっかり勉強しておきますm(_ _)m

アウトプットありがとうございます。

>脈絡裂嚢胞と海馬溝遺残と血管周囲腔の拡張の区別をきちんとしていなかったので、曖昧に覚えてました。

いずれも正常変異なので、ごっちゃになりがちです(ぶっちゃけごっちゃでもよいかもしれませんが(^_^;))が少し場所が異なりますね。

頻度としては海馬溝遺残が多いのですが、脈絡裂嚢胞もその目で探すとたまにあります。

本日もよろしくお願いいたします。

海馬遺残溝と脈絡裂嚢胞の位置同定が難しかったです。

海馬遺残溝:側脳室下角内側の歯状回とアンモン角CA1の間に好発する。しばしば多発性、両側性。=遺残海馬溝

脈絡裂嚢胞:側脳室下角において「迂回槽」が海馬采と間脳の間隙に進展した結果くも膜下腔に発生する嚢胞。正常変異。

と読んでもしばらく??っとなってしまい、ひとつひとつ用語の意味を確認し、

迂回槽近辺の冠状断のイラストを検索してようやく納得できました!(choroidal fissure cystで検索したらわかりやすい画像がでてきました)

アウトプットありがとうございます。

確かに言葉だけで部位を理解するのは難しいですね。

>choroidal fissure cystで検索したらわかりやすい画像がでてきました

たくさん出てきますね。

だんだん、頭がこんがらがってきました汗

脈絡叢嚢胞、脈絡裂嚢胞、くも膜嚢胞。。いずれも脳脊髄液とほとんど同じ成分が詰まった嚢胞性病変であるという点が共通点ですかね。

異なる点としては、①嚢胞の皮をつくるもの ②できやすい場所 ③MRIでの見え方 で整理すると分かりやすいかなと思いました。

①については脈絡叢嚢胞は神経上皮、あとの2つはくも膜。

②については脈絡叢嚢胞は脈絡叢がある場所、脈絡裂嚢胞は側頭葉内側、くも膜嚢胞はくも膜のある場所どこでも

③については3つとも基本的には脳脊髄液と等信号を示すという理解のもとで、

脈絡叢嚢胞は、FLAIRで脳脊髄液よりやや高信号、DWIにて比較的強い高信号となることがある。

脈絡裂嚢胞とくも膜嚢胞は、T2強調像で周りの脳脊髄液と比較してやや高信号に見られることがある(嚢胞内だけ脳脊髄液の流れによる信号が消失するから)

こんな感じですかね?

最悪、”脳脊髄液と等信号の嚢胞を見つけたら、脳脊髄液の溜まっている嚢胞かな?と考えて取り敢えず焦らない”と覚えておこうと思います笑

アウトプット&まとめありがとうございます。

おっしゃるとおりの理解で良いと思います。

頻度としては、くも膜のう胞>脈絡叢嚢胞>脈絡裂嚢胞 ですかね。

DWIでの注意点はおっしゃるように脈絡叢嚢胞がかなり高信号になることがあるという点です。これは粘稠度が高い液体を含むことがあるためです。

お忙しい中、返信ありがとうございます。

>>頻度としては、くも膜のう胞>脈絡叢嚢胞>脈絡裂嚢胞 ですかね。

なるほど。大きさが、くも膜>脈絡叢>脈絡裂 の順あることを考えると、納得です。

>>これは粘稠度が高い液体を含むことがあるためです。

DWIでは、粘稠度の高い液体が高信号になるんですね。勉強になります。そういえば、腹部画像診断の講座では、CTでは粘稠度の高いうどんや餅などが、高吸収になると教えていただきました。

併せて覚えておきたいです。

いつも勉強になっております。

血管周囲腔拡大と誤ってしまったのですが、鑑別点は部位でしょうか。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。場所とあとは大きさもありますね。脈絡裂嚢胞の場合は今回のようにサイズが大きいことが多いです。

もちろん基底核下部の血管周囲腔もサイズが大きいことがあるのですが、場所が異なります。

脈絡裂嚢胞初めて知りました

今後気をつけてみるようにします!

意外と見つかるかもしれません!

アウトプットありがとうございます。

その目で見るといつもの血管周囲腔かと、意外とスルーしてることがわかります。

よく見ると血管周囲腔の好発部位(基底核下1/3)ではないことがわかります。

最初、ラクナ梗塞?と思ったのですが、辺縁が明瞭だから嚢胞?と思いましたが自信はなく…見分け方はありますでしょうか?

ちなみにうちはCTしかありません…(^^;)

アウトプットありがとうございます。

>見分け方はありますでしょうか?

MRIがあればよりわかりやすいですが、今回の嚢胞は場所が非常に重要です。

今回の部位はラクナ梗塞の好発部位ではなく、むしろ梗塞は通常起こらない部位です。

ラクナ梗塞はこの辺りでは視床、基底核などが好発部位ですね。

脈絡裂嚢胞は脳実質内のものではないのですね。

いくつか調べましたが、解剖がなかなか理解しにくいです。

てんかんとの関連もあるようでした。

アウトプットありがとうございます。

場所は側脳室下角の内側ですね。近くに遺残海馬溝という血管周囲腔の拡大の正常変異もありますので、これと混同しないように注意が必要です。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/2899