【頭部MRA】症例28

【症例】70歳代女性

画像はこちら

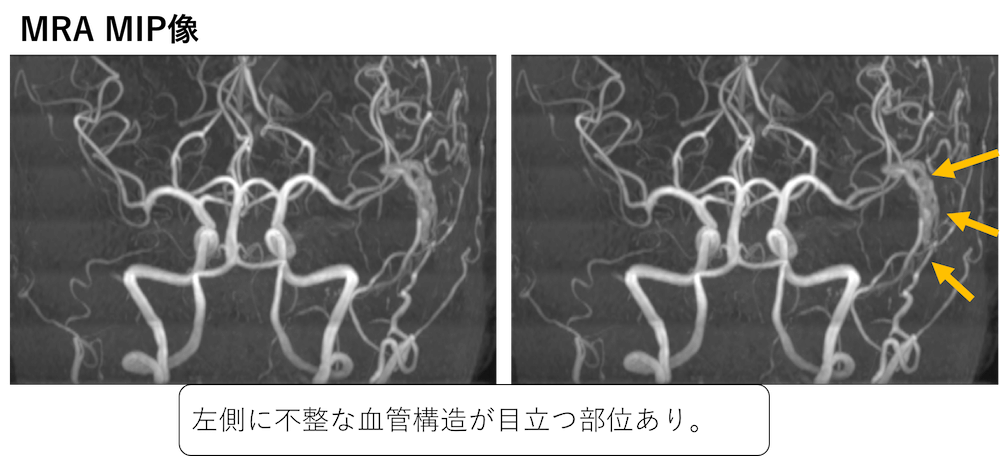

まずMIP像で、左側に不整な血管構造が目立つ部位を認めています。

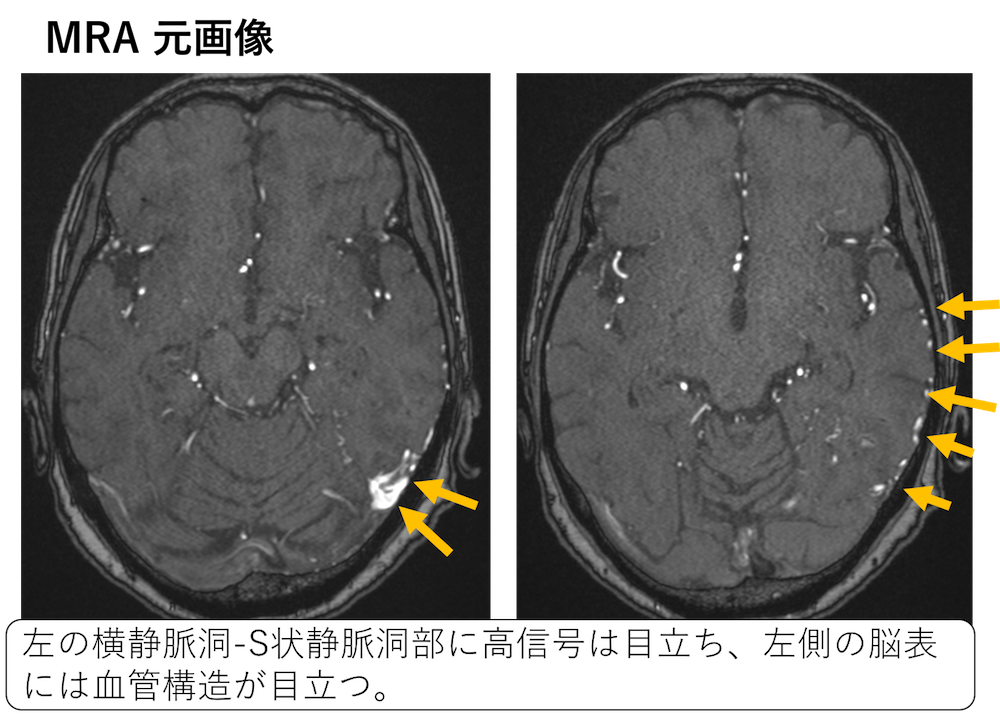

MRAの元画像で見てみると、左の横静脈洞-S状静脈洞部に高信号が目立ち、左側の脳表には多数の血管構造が目立つことがわかります。左右差を見れば明らかですね。

硬膜動静脈瘻を疑う所見です。

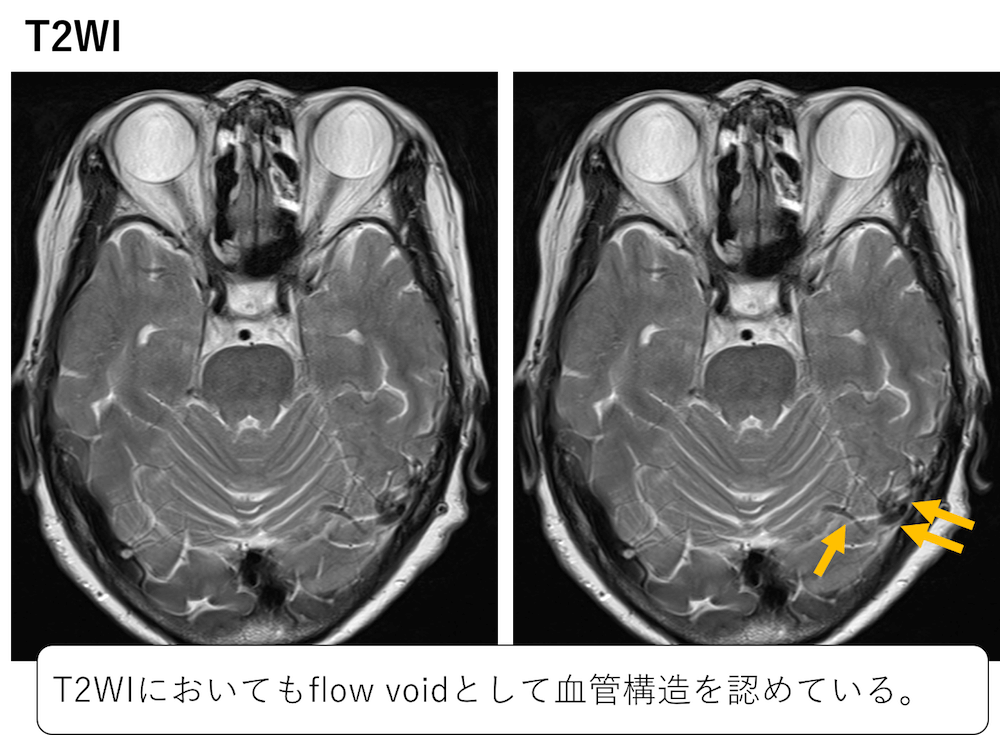

T2WIでもflow voidとして拡張した血管構造を認めています。

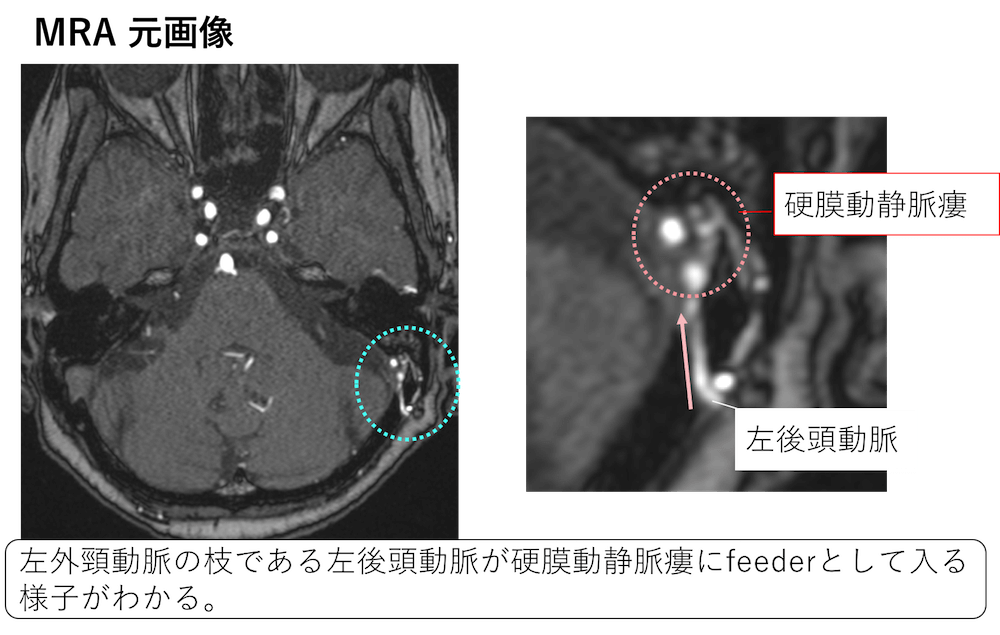

流入血管を探すと、左外頸動脈の枝である左後頭動脈が硬膜動静脈瘻にfeederとして入る様子がわかります。(それ以外にもいくつかありますが、これがメインです。)

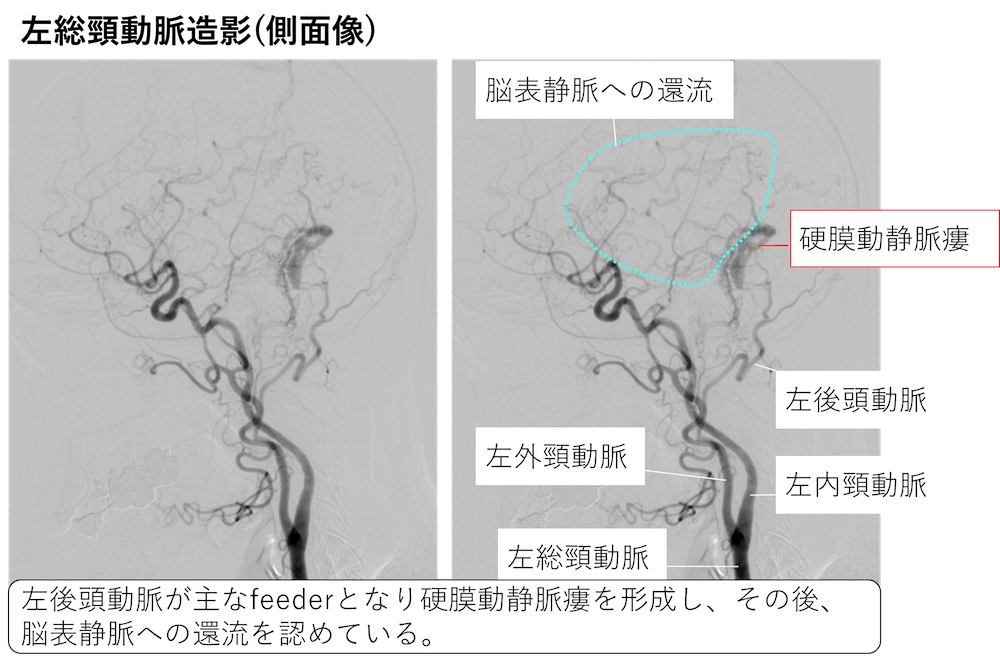

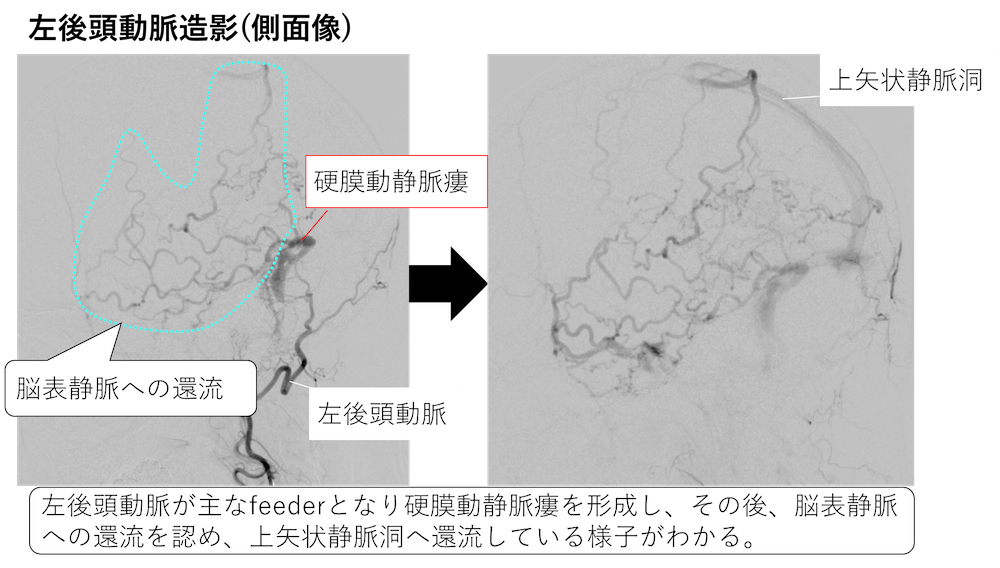

脳血管造影検査がされました。

左総頸動脈造影では、左外頸動脈の枝である左後頭動脈が主にfeederとして硬膜動静脈瘻に入り、脳表静脈へ逆流している様子が分かります。

左後頭動脈から造影すると、硬膜動静脈瘻へと入り、脳表静脈→上矢状静脈洞へと還流している様子がわかります。

硬膜動静脈瘻は、静脈灌流パターンからサブタイプに分類されます(Borden分類)。

- TypeⅠ(静脈洞または髄質静脈への還流のみ),

- Type Ⅱ(静脈洞または髄質静脈への還流+皮質静脈への逆流)

- Type Ⅲ(皮質静脈への逆流のみ)

の3つのtypeに分けられます。

Type IからType Ⅲと皮質静脈への逆流が増加するにつれて脳出血などの合併症が増加し、臨床予後が不良となり、今回は、皮質静脈への逆流のみですので、最も予後が不良なType Ⅲと診断されました。

※その後、カテーテルを用いた塞栓治療が施行されました。

2020年9月28日追記

硬膜動静脈瘻の分類について質問があり、最新の「よくわかる脳MRI(改訂第4版 )」で確認したところ、Borden分類については記載がなく、Cognard分類、Lalwani分類の記載に変わっており、髄質静脈についての記載は認めませんでした。現在はこれらの分類で評価するようです。

関連:硬膜動静脈瘻の画像診断

その他所見:T2WIで円蓋部皮質に低信号あり、くも膜下出血後などのヘモジデリン沈着が疑われる。今回はMRAの講座ですのでこのあたりの解説は省略します。

【頭部MRA】症例28の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

動静脈奇形と悩みましたが、いろんな書籍に記載があるようにnidusを認めないため、動静脈瘻を考えました。

アウトプットありがとうございます。

>nidusを認めないため、動静脈瘻を考えました。

そうですね。nidusがない点や好発部位などから考えましょう。

どの血管がメインとなっているか難しいですね。

AVM,AVF,CCFをまとめて復習します。

アウトプットありがとうございます。

>AVM,AVF,CCFをまとめて復習します。

ですね。

このあたりは私も決して得意ではありません(^_^;

どの血管からの血流かは結局脳血管撮影をするしかないですね。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。詳細な評価は血管造影が必要になりますね。

こんばんは!

後頭動脈ってどういう走行で骨の中に入っていくんだっけ…と、いろいろサイトや解剖学書で調べました。なかなか流入しているところのピンポイントの絵はみつからなかったですが理解はできました!

イラスト解剖学の外頸動脈の分枝を覚えるゴロは大好きです!

アウトプットありがとうございます。

>後頭動脈ってどういう走行で骨の中に入っていくんだっけ

外頸動脈系は私も苦手ですので、念のため例の脳外科の先生にもチェックしてもらいました。

>イラスト解剖学の外頸動脈の分枝を覚えるゴロは大好きです!

どんなのでしたっけ?(^_^;)

ヘモジデリン沈着があるということは過去に動静脈婁からSAHを起こしているのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるとおりです。

脳表ヘモジデリン沈着症(superficial siderosis of the central nerve system:SS)と言って、くも膜下出血の後に脳表にヘモジデリンが沈着して残っていることが推測されます。

T2WI,T2*WI,SWIが診断に有用です。

ヘモジデリンの沈着によって神経障害を来すことがあります。

沈着する場所によって2つに分けられます。

・classical SS:小脳や脳幹などのテント下や脊髄、脳底部の脳槽を中心にびまん性に鉄沈着を生じる

・cortical SS:テント上の大脳半球の脳表に限局的に鉄沈着を生じる

の2つで、今回はcortical SSに相当します。

原因として外傷を除くと、高齢者での脳アミロイドアンギオパチーが最多となりますが、今回は動静脈瘻があるのでこちらからの出血が過去にあったのだと推測されます。

ちなみに、classical SSが放射線科診断専門医の試験問題に出たことがあります。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/25721

こちらの13です。

小脳の脳溝などにそってT2WIで低信号が見えますね。

(参考:臨床画像 Vol.32,No.8,2016 P810-812)

頭部MRA症例26の解答が送信されて来ていない事実に気付きました。 自分の解答は送信したはずなのですが…… こちらの症例の解答を送信して頂く事はできますでしょうか?宜しくお願い致します。

入力いただいたメールアドレスで確認したところ、MRAの26は回答提出がないようです。

お手数ですが再度回答提出をしてください。と思ったらリンク切れですね(^_^;)

対応します。

いつもお世話になっております。

髄質静脈とは、どの血管を指すのでしょうか。

調べても、表在静脈系と深部静脈系を繋いでいるという記述のみで、解剖書をみても具体的な静脈の位置を示したものはありませんでした。基本的な質問ですみません

アウトプットありがとうございます。

髄質静脈には、浅髄質静脈と深髄質静脈がありますが、深髄質静脈は側脳室と直交するように存在します。

多発性硬化症のovoid lesionがこの髄質静脈に沿って生じるとされています。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/41

SWIでも見えることがあり、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、この症例でも脳室に直交する細かい血管があります。

https://imaging-diagnosis.com/view/E2guBTPX

これが深髄質静脈です。

浅髄質静脈はより表在で皮質および皮質下白質からの血液を集めて皮質静脈となるものです。

ありがとうございます。

しかしより、わからなくなったのですが、深髄質静脈、浅髄質静脈はどちらも皮質静脈より静脈洞から遠い(深い)部位にあるように思われるのですが、Borden分類の重症度のつけ方の妥当性はどうなのでしょうか。

と気になりすぎて脳外科志望の研修医の机からガイドラインをパクったところ、Borden分類は

TypeⅠ:静脈洞に順行性/逆行性に還流する

Type Ⅱ:静脈洞に還流し、さらに逆行性に脳表静脈に還流する

Type Ⅲ:静脈洞には入るがその末梢には還流せず、脳表静脈に還流するもの、静脈洞壁から直接、脳表静脈に還流する

とありました(脳卒中ガイドライン2015 追補2017対応 p167)

もう一つのCognard分類にも髄質静脈の記載はありませんでした…髄質静脈がどのように関わってくるのか、教えていただければ幸いです。こっちが合っているのならそれでいいのですが…

調べていただきありがとうございます。

こちらも最新の分類では、髄質静脈についての記載はありませんでしたので上に追記しました。

よろしくお願いします。