【頭部】症例23

【症例】90歳代女性

【主訴】意識障害

【現病歴】今朝施設内で食事を摂っていたところ突然座ったまま顔をうつ伏せ、声かけに反応しなくなったため救急搬送となる。

【既往歴】腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症、慢性心不全、Af

【身体所見】JCS-100、BP 135/103mmHg、HR 83bpm、体温 35.8℃、SpO2 94%(RA)、両側右共同偏視あり

画像はこちら

まず頭蓋内出血がないことを確認します。

今回もかなり微細な所見ですが、半卵円中心レベルで右側大脳半球の中大脳動脈領域の不明瞭化を認めています。

皮質-髄質を追うことができるところもありますが、特に背側では追いにくいと判断できます。

放線冠レベルにおいて、右側の皮髄境界がやや不明瞭(皮質は完全には消えておらず追える部位と不鮮明な部位があります)です。

また右の中大脳動脈(MCA)領域では全体的に白質の低吸収化が目立ちます。

ASPECTSでは、側脳室体部レベル(放線冠レベル)において

- 中大脳動脈領域中3分の1(M5)

は有意に低下しているとして、あとは、

- 中大脳動脈領域前3分の1(M4)

- 中大脳動脈領域後3分の1(M6)

にも低下があると考えられます。

従って、この時点で10-3=7点となります。

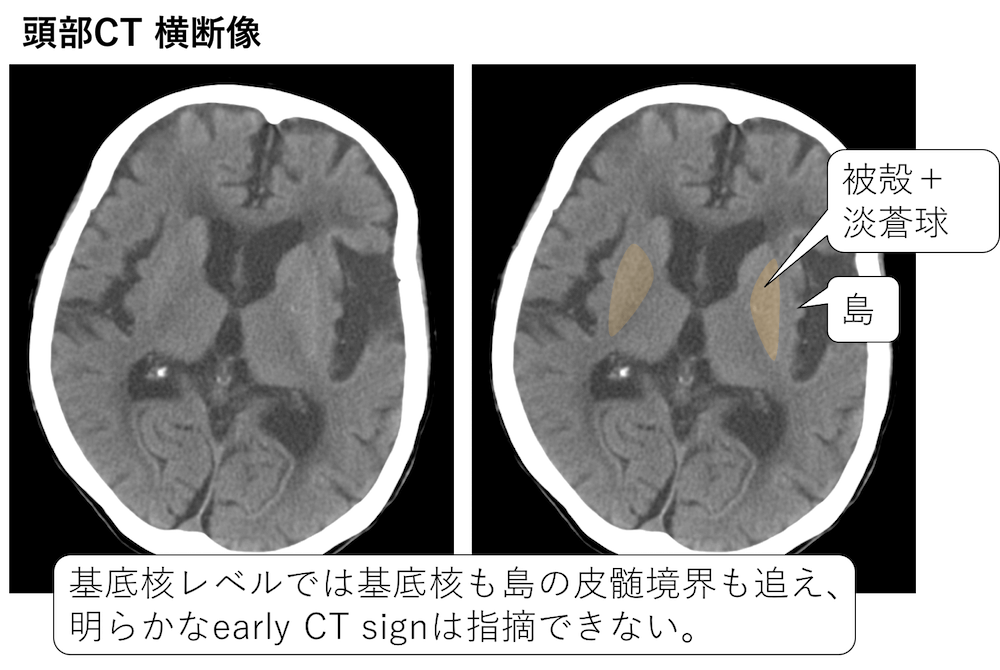

ただし、基底核レベルでは症例22で認めたような

- レンズ核(被殻+淡蒼球)の不明瞭化

- 島の皮髄境界の不明瞭化

については、少しあるのかもしれませんが、ちょっと指摘はしにくい状態です。

hyperdense MCA signについては指摘できません。

診断:右中大脳動脈領域に超急性期脳梗塞疑い

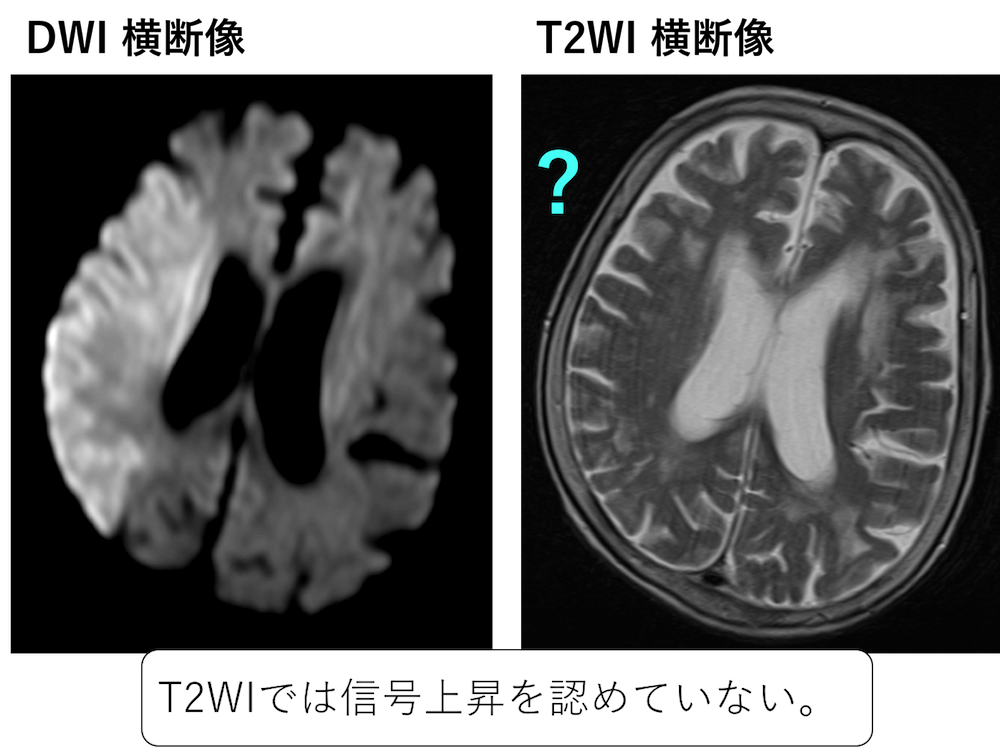

同日MRIが施行されました(CTの40分後に撮影されています)。

右の中大脳動脈領域に一致して、今回も皮質を含む異常な高信号を拡散強調像(DWI)で認めており、それに一致してADCの信号低下を認めています。

しかし、これだけ梗塞範囲が広いにもかかわらず、T2強調像では高信号は認めていません。

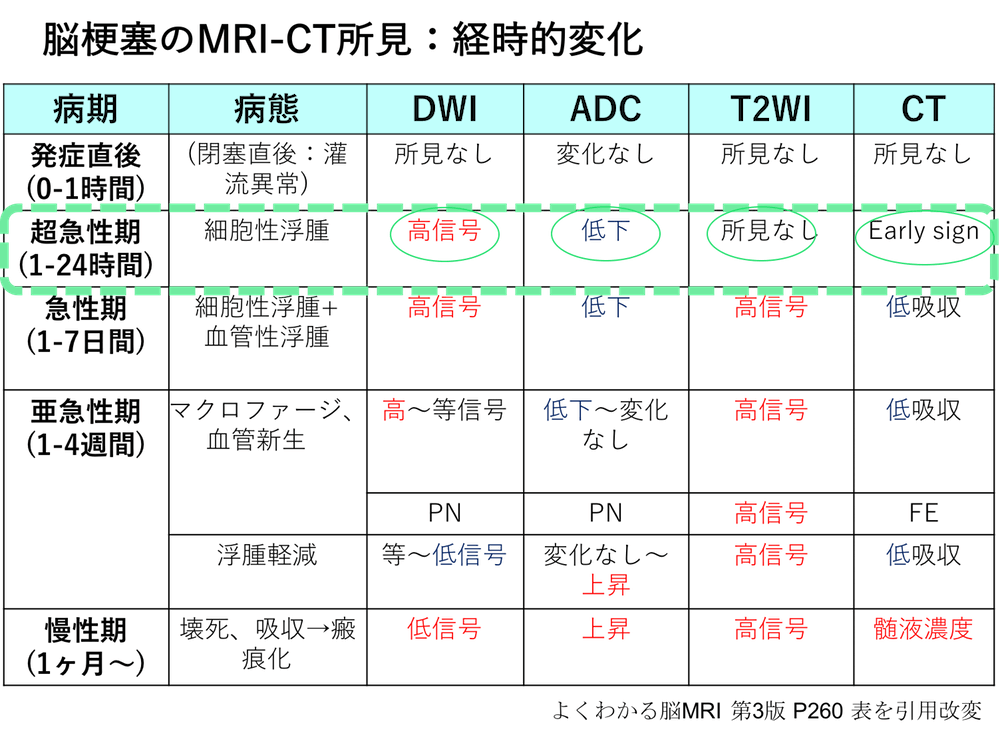

脳梗塞のMRI-CT所見の経時的変化は以下の通りでした。

今回は、

- CT:early CT signあり。

- DWI:高信号

- ADC:信号低下

- T2強調像:等信号

ということから、超急性期脳梗塞と診断することができます。

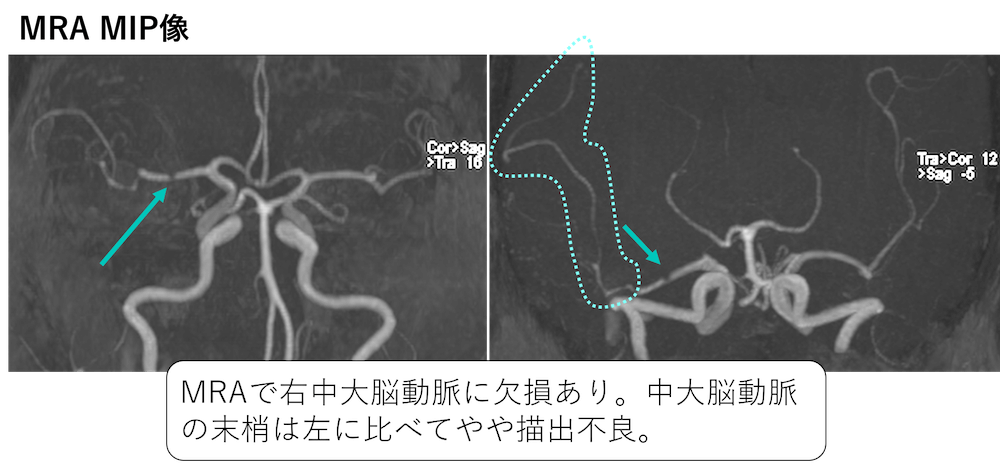

MRAでは、右中大脳動脈のM1部位に欠損を認めており、それよりも末梢の描出がやや不良です。

hyperdense MCA signははっきりしませんでしたが、同部に血栓が詰まっているのだろうと推測することができます。

Afもあり、皮質のspareなく広範に梗塞に陥っていることから、心原性脳梗塞と診断されました。

診断:右中大脳動脈領域の超急性期脳梗塞(心原性塞栓疑い)

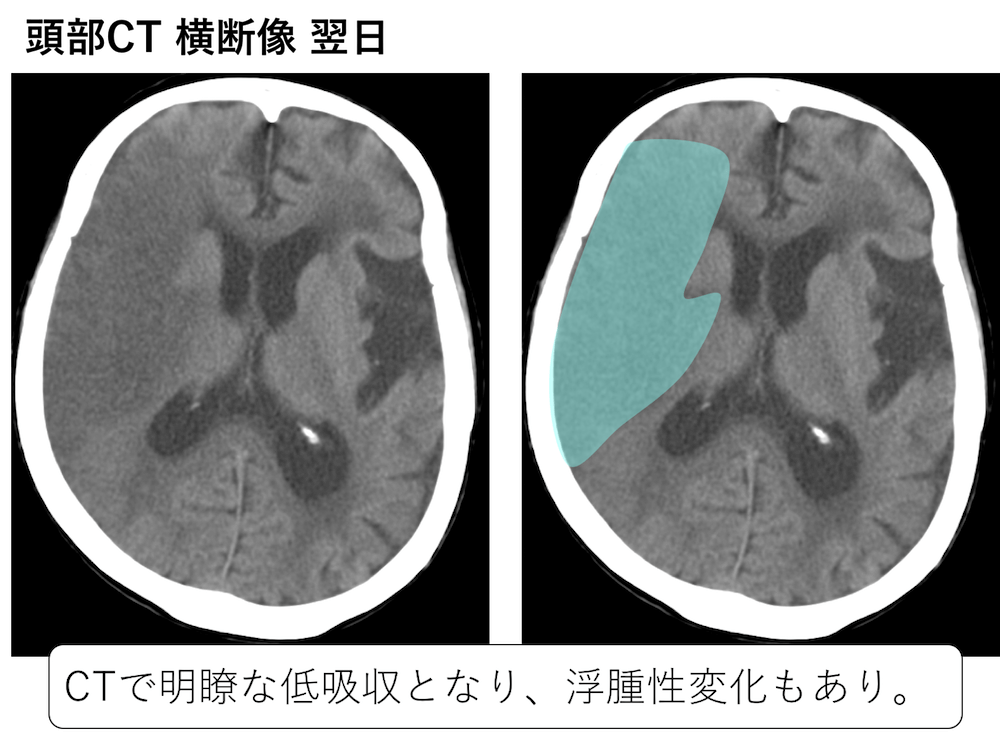

翌日CTです。

右中大脳動脈領域に皮質を含み梗塞が完成しています。

浮腫性変化を認めており、脳溝の不明瞭化を認めています。

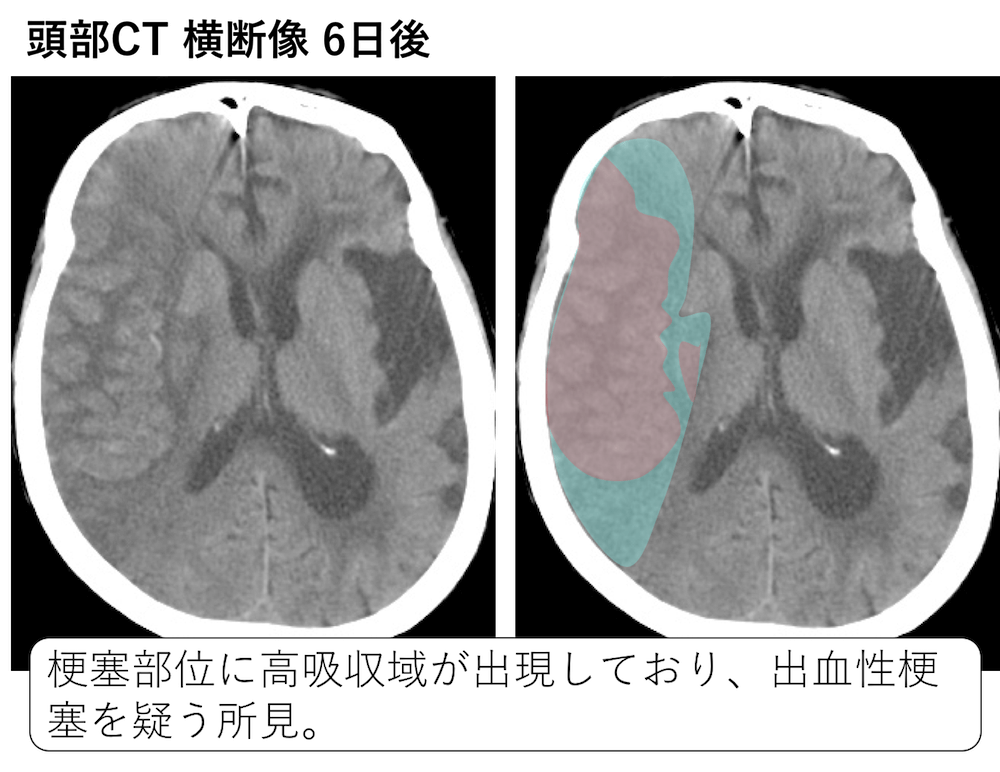

6日後のCTです。

梗塞部位に高吸収域が出現しており、出血性梗塞を疑う所見です。

症例22で見た出血性梗塞とは異なり、梗塞発症直後(2-5日後。今回は6日後ですが)の発症であり、出血は広範であり、左側への正中構造の偏位を認めています。

※退院サマリーより抜粋:左半身麻痺あるも、簡単な言語反応あり。 食事は介助にて可能であったが、入院6日目より心不全傾向となり、8日目血圧低下、反応低下あり。9日目に死亡した。

関連:

その他所見:

- 左中大脳動脈(MCA)分岐部に嚢状動脈瘤あり。

【頭部】症例23の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

本日は復習的な症例ありがとうございました。右MCAはこれまでのレッスンのおかげで自信を持てました。今回の病状とは関係ないと思いながらも小脳テント下左側のCTにおけるLDAも古いかなと思いながらも否定できなかったのですが、MRIでは何もなく読みすぎの傾向が出てきています。読みすぎを抑制するよい方法はございますか?

「今後のレッスンに期待!」でも良いです。

アウトプットありがとうございます。

>右MCAはこれまでのレッスンのおかげで自信を持てました

今回は結構厳しい問題でしたが、それはよかったです。

>小脳テント下左側のCTにおけるLDAも古いかなと思いながらも否定できなかった

これって何スライス目のどの部分を言っておられますか?

これって何スライス目のどの部分を言っておられますか?

→11ー12スライス目の画像に向かって第四脳室に接した右下の小脳の2cmくらいのLDAです。傾いているからそうみえるのかもしれません。なにもないことはMRでわかっているのでコメントしにくいですが・・・

>→11ー12スライス目の画像に向かって第四脳室に接した右下の小脳の2cmくらいのLDAです。

これを改めて見てもどこをおっしゃっているのかよくわかりません(^_^;

いずれにせよ何もなさそうですね。

2019年3月に「静注血栓溶解(rt-PA)療法 適正治療指針 第三版 」が出されました。

それによると、「発症時刻が不明な時でも、頭部MRI拡散強調画像の虚血性変化が FLAIR 画像で明瞭でない場合には発症 4.5 時間以内の可能性が高い。このような症例に静注血栓溶解療法を行うことを、考慮しても良い (C1 中)」と記載されており、FLAIRの重要性が高まる可能性があります。

ありがとうございます。

DWI高信号かつFLAIRで等信号

→発症4.5時間以内の可能性が高い

→静注血栓溶解療法を行うことを、考慮しても良い

ということですね。ありがとうございます。

T2WIではなく、FLAIRなんですね。

基底核レベルでの皮髄コントラストについて、追えるけど対側に比べて低下しているように見えスコアで減点しました。拾いすぎはよくないですが、今はとにかく微細な変化を意識して観察する訓練中なので成長だと感じています。

アウトプットありがとうございます。

>追えるけど対側に比べて低下しているように見えスコアで減点しました。

良いと思います。人によっては取る人もいると思います。

読影する人によって差が出ないように(点数が同じになるように)作られたASPECTSですが、

どうしても限界がありますね(^_^;

もちろん何でもかんでも取りすぎはよくないですが、

ASPECTSに従って左右差を見つけていく姿勢が大事ですね。

今日もありがとうございます。

惨敗でした…左小脳の一部もLDAに見えてしまいました…

やはりearly CT signに対する苦手意識が払拭できません。ここで経験積んで1歩先に進みたいです。今後ともよろしくお願いします。

アウトプットありがとうございます。

>左小脳の一部もLDAに見えてしまいました

後頭蓋窩のものは、骨のアーチファクトなどにより見えにくいことはしばしばありますね。

>やはりearly CT signに対する苦手意識が払拭できません。

おっしゃるように決して簡単ではありませんが、見るべきポイントが決まっていますので

それに従って機械的に判断していただければ幸いです。

まずは発症から時間が経過しており、脳梗塞が完成しているものから見慣れていってください。

①脳梗塞が完成したCT像で、CTでの脳梗塞のイメージを作る(低吸収域、不明瞭化、浮腫、皮髄境界消失など)

→

②発症からある程度時間が経過したCT像で①との差を見る

→

③発症直後のCTで②との差をその目で見る。

この順番で見ていくことで、発症直後のCTでも確かに左右差あるなと見えるようになっていくと思います。

もちろん最初は「取り過ぎてしまう。」ということもあるかもしれませんが、最初はそれくらいで良いと思います。

「その目で」見ていくことをやらないと、いつまでもスルーしてしまうかもしれませんね(^_^;

体部でもそうですが、高齢になると背景の変化も多く、急性期の変化を指摘しにくくなりますね^^;

個人的に頭部画像を読むときは、皮髄境界の評価をルーチン化しています。今回、パっと見ではわからなかったですが、いつも通りに見ていって「そういえば左右で全然皮髄境界が違うな」と気づくことができました。

さらに「脳溝の狭小化→脳浮腫」に気づくことができたのは前回から得られたものかな、と思います(^▽^)/

アウトプットありがとうございます。

>体部でもそうですが、高齢になると背景の変化も多く、急性期の変化を指摘しにくくなりますね^^;

ですね。脳室周囲などの深部白質には加齢や高血圧などにより、吸収値の低下を認めます(深部白質変性、慢性虚血性変化などと呼ばれる)が、

皮髄境界は不明瞭化しないので左右差を意識して見ることが大事ですね。

参考:https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/5592

>「脳溝の狭小化→脳浮腫」に気づくことができたのは前回から得られたものかな、と思います(^▽^)/

それはよかったです!!言われてみると分かることが、気づけるようになったのはレベルアップですね!

やはり超急性期のearly CT signは難しいですね。

皮髄境界の不明瞭よりも脳溝に注目した方がわかりやすいでしょうか…

>皮髄境界の不明瞭よりも脳溝に注目した方がわかりやすいでしょうか

両方ですね。

ただし、

木→皮髄境界

森→脳溝の不明瞭化、浮腫

みたい感じですので、まず全体像(森)を見て左右差がないかをチェックして、ありそうならば、皮髄境界(木)はどうなっているかをチェックしたほうがいいかもしれません。

人によって見えやすい人、見えにくい人もいますが、左右差があるのは異常なので、常に左右差を意識してみてください。

early CT signについてすぐに復習できすごくよかったです。

ASPECTSに従って機械的に判断していくというのはわかりやすくて好きです。

今回も正しく評価はできませんでしたが、訓練していく方向性は見えた気がして頑張っていこうと思えました。

アウトプットありがとうございます。

>ASPECTSに従って機械的に判断していくというのはわかりやすくて好きです。

それはよかったです。

>今回も正しく評価はできませんでしたが、訓練していく方向性は見えた気がして頑張っていこうと思えました。

よかったです(^o^)

このASPECTSもやっていただけるとおわかりのように、読影する人によってどうしても点数に違いが出てくるものだと思います。

あくまで私はこう取ったという一例なので方向性が正しければ点数が一致していなくても全く問題ありません。

正直CTでは全く所見を拾えませんでした・・・。ただ経過・不整脈などから脳梗塞が疑われるため、こういう場合に緊急MRIが必要なのかな、と思いました。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。症状から極めて脳梗塞が疑わしいと判断されたのだと思います。

CTでは、early CT signを拾えることが大事ではありますが、それ以上に大事なのは、出血や粗大病変がないということを確認することですね。

今回は惨敗でした。

early signを指摘できず、左のPVL?を有意な所見としてしまいました。

early signでみるべきポイントを間違っていたと認識できました。

アウトプットありがとうございます。

今回も難しい症例ですね。

側脳室体部レベルでの左右差に気づけるかですね。

難しかったです。

正常としてしまいました。

よく見たらありますね

もっと目を鍛えないとですね…

翌日のCTなのですが、

解説で表示してある画像と少し違うような気がするのですが…

低吸収部位があまり目立たないように見えます。

当日CTと同じ画像に見えるのですが…

ご指摘ありがとうございます。

>翌日のCTなのですが、

解説で表示してある画像と少し違うような気がするのですが…

おっしゃるとおりでした。

修正しました。

early CT sign 難しいですね、、、。ほとんど外れてしまいました。ただ、回答を見ると確かにそのように見えます。精進します。

質問です。最初のCTで中頭頭蓋窩の右側頭葉前方に見える不自然な低吸収域はくも膜のう胞ですか?

アウトプットありがとうございます。

>最初のCTで中頭頭蓋窩の右側頭葉前方に見える不自然な低吸収域はくも膜のう胞ですか?

おっしゃるように同部はくも膜のう胞の好発部位で、今回低吸収域が目立ちます。

ただし、MRIで見てみますと左右対称であり、この部位に血管構造が認められている点からも、今回は萎縮が強いだけと考えます。

散々な結果でした・・・。取らなくて良い所見を取り、取るべき所見は指摘できませんでした。。

右シルビウス裂にHyperdense MCA signを認めるとしてしまいました。。15/32枚目のスライスの右シルビウス裂に点が2個ほど見えますが、それは正常の血管でしょうか?Hyperdense MCA signだとしたら、もっとhigh densityになるのでしょうか?

以前同部位のHyperdense MCA signを指摘できず注意されたことがあったので、過剰になってしまっています・・・。

アウトプットありがとうございます。

スパム扱いされたコメントが2つありましたので、1つ削除して新しい方を解除しました。

>15/32枚目のスライスの右シルビウス裂に点が2個ほど見えますが、それは正常の血管でしょうか?Hyperdense MCA signだとしたら、もっとhigh densityになるのでしょうか?

そうですね。Hyperdense MCA signはどの血管よりも高吸収である、しかし石灰化ではないというものですので、Hyperdense MCA signならはもっと高吸収にならないと有意とは取れないですね。

>以前同部位のHyperdense MCA signを指摘できず注意されたことがあったので、過剰になってしまっています・・・。

そのお気持ちはよく分かります(^_^;

ありがとうございます!

もっと高吸収、でも石灰化ではない、ですね。

昨夜投稿した時コメントが反映されなくて、連投してしまいました。

すみません

いつもお世話になっております。

今回右側に比して左側の脳溝が目立っていることから右が浮腫っているのかとまでは考えることができたのですが、皮質が追えるように思えたためearly CT signととることができませんでした。

いわれて見直すとわかるのですがもっと訓練が必要ですね。

ところで脳幹部にも左右差があるようにも見えますがこれはスライスの影響でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>今回右側に比して左側の脳溝が目立っていることから右が浮腫っているのかとまでは考えることができたのですが、皮質が追えるように思えたためearly CT signととることができませんでした。

そうですね。完全に皮質が追えない場合は容易ですが、微妙に追えるのと、スライスの左右差があるので難しいですね。

>ところで脳幹部にも左右差があるようにも見えますがこれはスライスの影響でしょうか?

そうですね。スライスの影響だと考えます。

いつも大変勉強になってます。

今回の症例とは関係ないのですが、

ふと気になったので質問です。

MRAで左のmcaに動脈瘤らしきものがみえますが、血管の曲がりでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

ありますね(^_^;)

血管の曲がりではなく、左MCA分岐部動脈瘤ですね。

その他所見に追記します。

ありがとうございます。

いつもお世話になっております。今回の解答とは関係ないのですが、頭CT7,8スライスめに、右の脳幹(橋?延髄?)付近の小脳に小さな高吸収の部分がありますが、何でしょうか?early CTサインを見抜けず、こちらを所見としてとってしましました。

アウトプットありがとうございます。

血管の石灰化ですね。左側にもありますね。

earlyCTsignをさがしたのですが、このCTが左右が少し傾いてずれて撮影されているようにみえ、左右の解剖学的同一部位が1sliceに入っておらずその前後sliceで左右を比較してearly CT sign(-)と考えてしまいました。左椎骨動脈がやや高吸収で、石灰化の影響かもしれないですが、同部の血栓による脳幹部梗塞を疑ってしまいました。椎骨動脈の脳塞栓でhyperdenseになり早期診断できることってあるのでしょうか?それとも同部はかなり小さな領域であり、よほど明瞭でない限り、少しhighであってもとらないのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>earlyCTsignをさがしたのですが、このCTが左右が少し傾いてずれて撮影されているようにみえ、左右の解剖学的同一部位が1sliceに入っておらず

そうですね。左右のズレがあるので、余計にわかりにくいですね(^_^;)

>椎骨動脈の脳塞栓でhyperdenseになり早期診断できることってあるのでしょうか?それとも同部はかなり小さな領域であり、よほど明瞭でない限り、少しhighであってもとらないのでしょうか?

解離起こり解離腔の血栓が太く高吸収になることがあります。

つまりCTで解離を疑うことができることがあるということです。

ただし、解離がない状態で、椎骨動脈に血栓が詰まり、hyperdenseになるというケースは基本ない(あっても非常に稀)と思います。

椎骨動脈は動脈硬化による石灰化もしばしば起こるので、所見の取り過ぎには注意ですね。

上に記載した解離もですが。

「白質の低吸収化」とは「黒い部分がもっと黒くなる」という意味でしょうか? なんとなく「灰白質の低吸収化」なら「白い部分が黒くなっている」と、すんなり理解することができるのですが、「白質の低吸収化」が具体的にどういう意味なのか教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

アウトプットありがとうございます。

>「白質の低吸収化」とは「黒い部分がもっと黒くなる」という意味でしょうか?

そうですね。もっと均一に黒くなり灰白質も低吸収化して皮髄境界が不明瞭になるということです。(今回は皮髄境界の不明瞭は少しわかりにくいですが、左右差を見るとありそうですね。)

もともと白い灰白質→白さが消えてくる→黒くなってくる

もともと黒い白質→さらに黒くなり浮腫性変化が加わり腫大し、均一な黒さになってくる

すると皮髄境界が不明瞭になってくる。→最終的には今回の翌日のCTの像になる。

という感じですね。

まず、右MCA領域の脳溝の不明瞭化に気付きました。放線冠レベルで、同部位が左と比して全体的にやや低吸収なのは分かりました。肝心の皮髄境界の不明瞭化を指摘できませんでしたので、これからはもっと細かい所まで見ていきたいです。

シルビウス裂の見え方に左右差があり、右はやや不明瞭としてしまいました。これはもともとでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>右MCA領域の脳溝の不明瞭化に気付きました。放線冠レベルで、同部位が左と比して全体的にやや低吸収なのは分かりました。

素晴らしいですね(^^)

>シルビウス裂の見え方に左右差があり、右はやや不明瞭としてしまいました。これはもともとでしょうか?

そうですね。頭頂部を見ても、左の方がサイズが大きいので、綺麗な軸位断になっておらず、高さに左右差があるのでこのような左右差があるのですね。

脳梗塞の急性期は血圧が上昇すると思っていましたが、前回の症例とともにあまり上がらない症例もあるんですね。

画像や所見、既往歴などから脳梗塞は疑えましたが、early signがまだ、よくわからず、血圧の上昇があまりないので、迷ってしまいました

アウトプットありがとうございます。

>画像や所見、既往歴などから脳梗塞は疑えましたが、early signがまだ、よくわからず、血圧の上昇があまりないので、迷ってしまいました

高血圧性の脳出血の場合は血圧が高いことが多いですね。

今回は基底核あたりはほとんど左右差がないので難しかったかもしれません。

大変貴重な症例をありがとうございます。

本題からそれてしまいますが、前頭葉と側頭葉の萎縮の左右差が大きいと思いますが、有意にとって良いでしょうか。既往に変性性の疾患などありましたでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

他のコメント欄にも記載しているように頭頂部のところをみていただくと左の方が大きく撮影されており、

少し斜めで撮影されていることが分かります。左右差があるように見えますが実際はそれほどないと考えます。

ただし、確かに側頭葉の萎縮は両側少し目立つ印象です。

既往は書いてある通りです。