【症例】40歳代 男性

【主訴】嗅覚障害

【現病歴】喘息で他院にかかっている。2-3年前から強い嗅覚障害を自覚。また鼻閉、鼻汁あり。他院で「とある疾患」と診断され、当院紹介受診となる。

【データ】WBC 6400、CRP 0.35

画像はこちら

CT

MRI

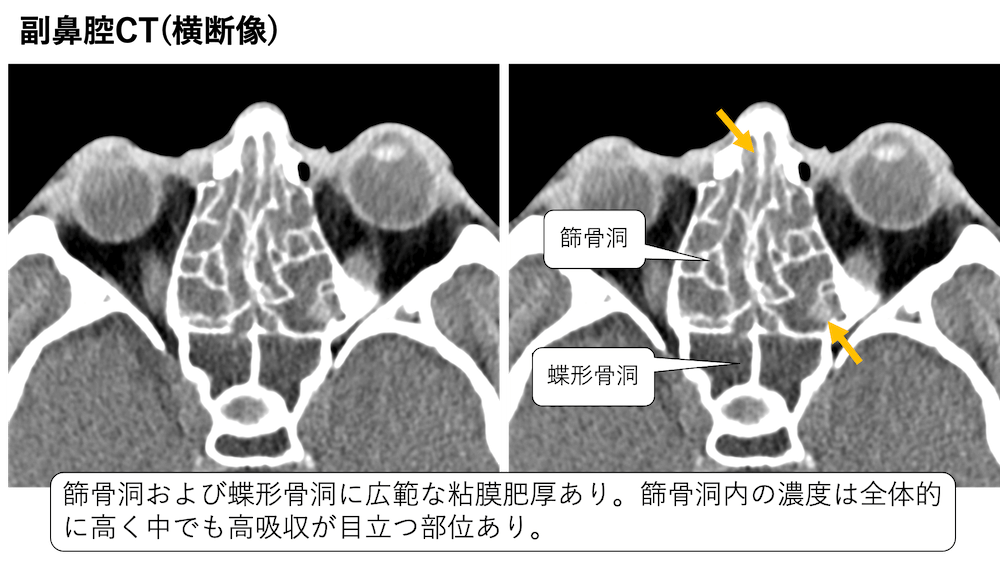

篩骨洞および蝶形骨洞に広範な粘膜肥厚を認めています。

篩骨洞内の濃度は蝶形骨洞と比較して、全体的に高く、中でも高吸収が目立つ部位を認めています。

上顎洞のレベルにおいても、篩骨洞を中心に広範な副鼻腔炎を認めていますが、特に篩骨洞で粘膜肥厚が広範で、上顎洞には一部含気があることがわかります。

また篩骨洞には一部高吸収が目立つ部位があります。

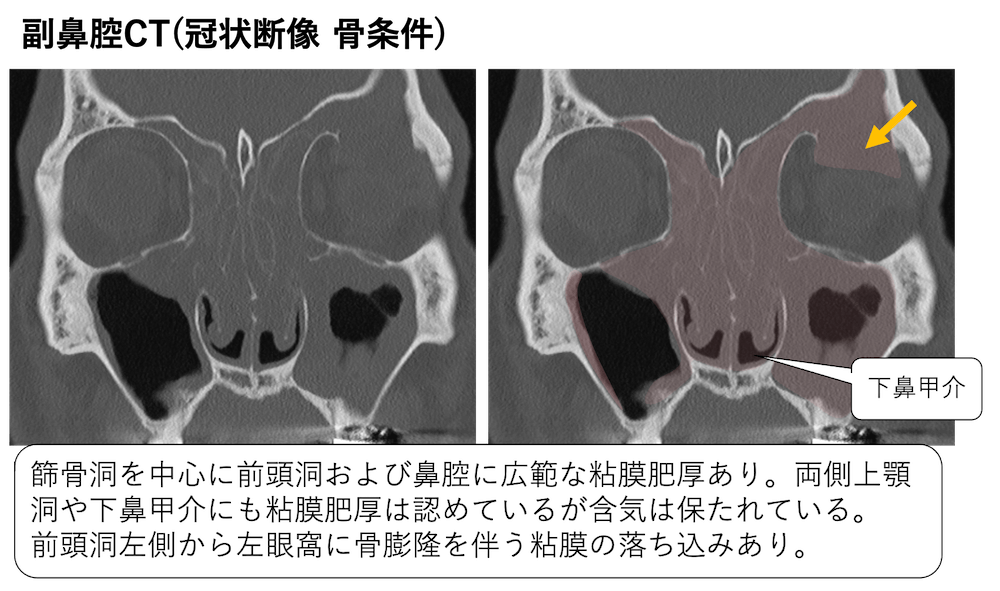

次に冠状断像を見てみましょう。

篩骨洞を中心に前頭洞および鼻腔に広範な粘膜肥厚を認めています。

両側上顎洞や下鼻甲介にも粘膜肥厚は認めていますが、含気を認めていることがわかります。

では、他院で指摘されている「とある疾患」とは何でしょうか?

これらの分布から考えるべきは、慢性副鼻腔炎の中でも特殊なタイプである、好酸球性副鼻腔炎です。

好酸球性副鼻腔炎は篩骨洞〜中鼻道を中心に粘膜肥厚を認め、ムチンを反映して一部高吸収となることが知られています。

診断:好酸球性副鼻腔炎疑い

※なお冠状断像でわかりやすいですが、上顎洞から左眼窩に骨膨隆を伴う腫瘤を認めており、眼窩を圧排していることがわかります。視力や視野には異常がありませんでしたが、眼窩を圧排しているということで内視鏡下鼻副鼻腔手術(ESS:endoscopic sinus surgery)時に同部も摘出され、こちらも好酸球性副鼻腔炎によるポリープ(間質に好酸球優位の炎症細胞浸潤を認める)と診断されました。

※好酸球性副鼻腔炎の確定診断は、「組織好酸球数:70個以上」とされていますが、103個/1視野認めており、好酸球性副鼻腔炎と確定診断されました。

【顔面+α】症例32の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

好酸球性副鼻腔炎は「T2で著明な低信号を呈する」と記憶していたため「好酸球性副鼻腔炎も考えるが可能性は低い」と記載しました。CT所見のみなら、迷わず好酸球性副鼻腔炎疑いとしたのですが…。

「T2の著明な低信号」は特徴的な所見ですが、1つの所見にとらわれ過ぎたことを反省します。

アウトプットありがとうございます。

好酸球性副鼻腔炎の場合は、CTの高吸収、MRIのT2WI低信号も大事ですが、それよりも粘膜肥厚の分布がまずは大事ですね。

CTの高吸収、MRIのT2WI低信号は今回のようにわずかしか見られないことも多いかと考えます。

そもそもMRIまではあまり撮影されない様な気がします。施設や主治医にもよるのでしょうけど。

私には難しかった所見ですが、また1つ疾患を知って観察項目が増えました。

副鼻腔の読影も具体的に何を確認していくかフローを持っていなかったので、粘膜の状態や信号強度の読み方は大変ためになります。

アウトプットありがとうございます。

副鼻腔炎の特殊型ではありますが、決して頻度が少ないわけではないので是非分布に着目して、好酸球性かもしれないと思えるようにしてください。

難しいですね。病名も知らなかったです。ありがとうございました。

アウトプットありがとうございます。

画像診断の書籍には通常記載がある疾患なので是非チェックしてみてください。

もう1点、質問させてください。

左眼球に突出した軟部影は、「粘液瘤」とは異なった病態なのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

好酸球性副鼻腔炎に粘液瘤が起こりやすいと言うことは聞いたことがないですが、この部分は骨が膨隆しており、粘液瘤の状態だと考えます。

勉強になります。

好酸球性腸炎も急性好酸球性肺炎も水(腹水、胸水)を特徴と記憶しています。

好酸球性副鼻腔炎の強い粘膜肥厚も水っぽいからと覚えて良いでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>好酸球性腸炎も急性好酸球性肺炎も水(腹水、胸水)を特徴と記憶しています。

確かにそうですね。

好酸球性腸炎:小腸に粘膜下層の肥厚を伴うパターン+腹水

急性好酸球性肺炎:肺水腫のような広義リンパ路病変+胸水

ですね。

同じように水っぽいと覚えるのは良いかもしれませんが、慢性好酸球性肺炎はそうではないので注意が必要ですね。

好酸球性副鼻腔炎の場合は、通常の慢性副鼻腔炎と異なりかなり手術で吸引がしにくく難渋すると聞いたことがあります。

そういう意味では水よりはしつこい粘液なのでしょうけど。

おはようございます.本日もよろしくお願いいたします!

今回は,ある疾患を「EGPA」と予想し,ごろ〜先生が好酸球性副鼻腔炎を画像的に明らかにした,と推測してしましたが,ハズれてしまいました….

EGPAの前駆期でも好酸球性副鼻腔炎を殆どの症例で認めるようなので,見当外れの鑑別ではなかったと思いたいです(泣)

アウトプットありがとうございます。

EGPA(eosinophilic granulomatous with polyangiitis):好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

「好酸球に富む壊死性肉芽異種性炎症で、しばしば気道、おもに小型血管から中型血管を障害し、喘息と好酸球増多を伴う。ANCAは糸球体腎炎があるときに高頻度である」

と定義されています。

おっしゃるように3相からなる発症経過のうち第1相において好酸球性副鼻腔炎を認めるため、見当外れではないですが、肺病変などと組み合わせで診断するのが通常ですね。

いつも勉強になっております。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、STIRはどのような時に選択されるシークエンスなのでしょうか?今回症例ではどのような意図で追加されているのかもご教示いただけますと幸いです。

調べた限りでは、脂肪抑制をして炎症範囲を見やすくするなどの記載がありましたが、あまりピンとくる記載がありませんでした。

アウトプットありがとうございます。

STIRは脂肪抑制画像の一つです。

メリット:磁場の不均一が存在するような場合でも安定した脂肪抑制画像を得られる。

デメリット:抑制されれば、間違いなく脂肪である!とは言えない。

というメリット、デメリットがあります。

大雑把だけど、広く脂肪を抑制してくれるというイメージでしょうか。

T2WIでは、脂肪も炎症などに伴う浮腫も同じ高信号となります。この際に脂肪の高信号は邪魔になります。

ですのでおっしゃるように脂肪を抑制することで、炎症や腫瘍が生じている「問題の部位の浮腫」が浮かび上がってきます。