症例67

【症例】50歳代 女性

【主訴】特になし

【現病歴】膵嚢胞でフォローされている。

比較的稀な胆管の走行を認めていますが、どのような走行ですか?

また、このタイプはどういうときにどういう点に注意が必要ですか?

画像はこちら

今回の症例を見る前に正常例(最も頻度が高いタイプ)を見てみましょう。

肝内胆管は、

- 右前区域枝

- 右後区域枝

- 左枝

の3つに大きく分けられます。

右前区域枝と後区域枝が合流して右枝になり、左枝と合流して総肝管となります。

では、今回の症例はどうでしょうか?

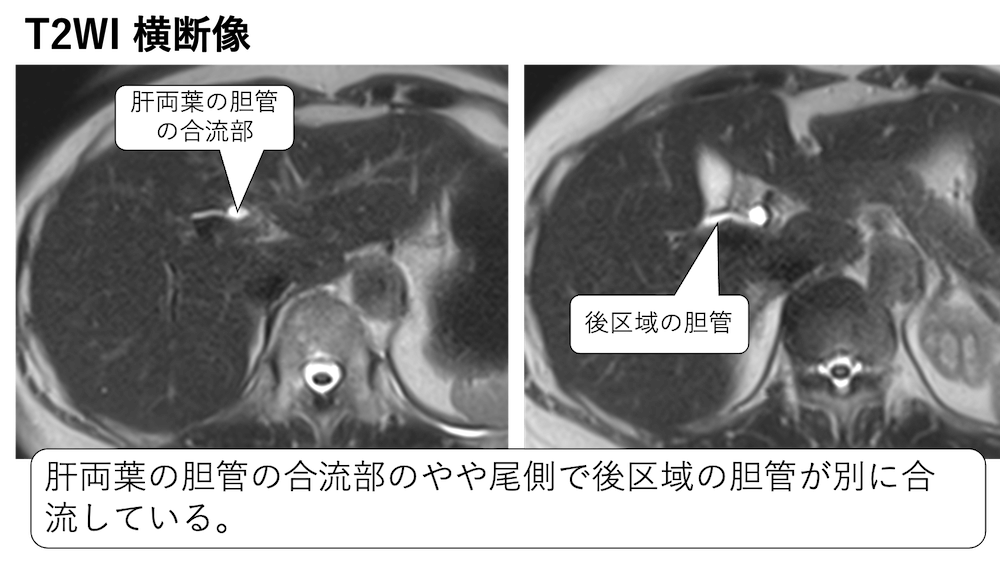

肝両葉の胆管の合流部(右前区域枝と左枝の合流部)のやや尾側で後区域の胆管が別に合流していることが分かります。

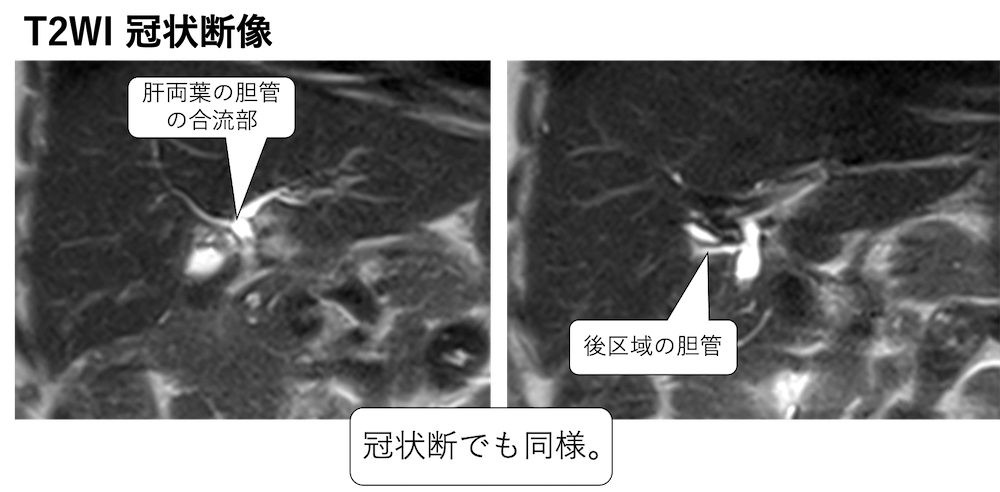

冠状断でも同様です。

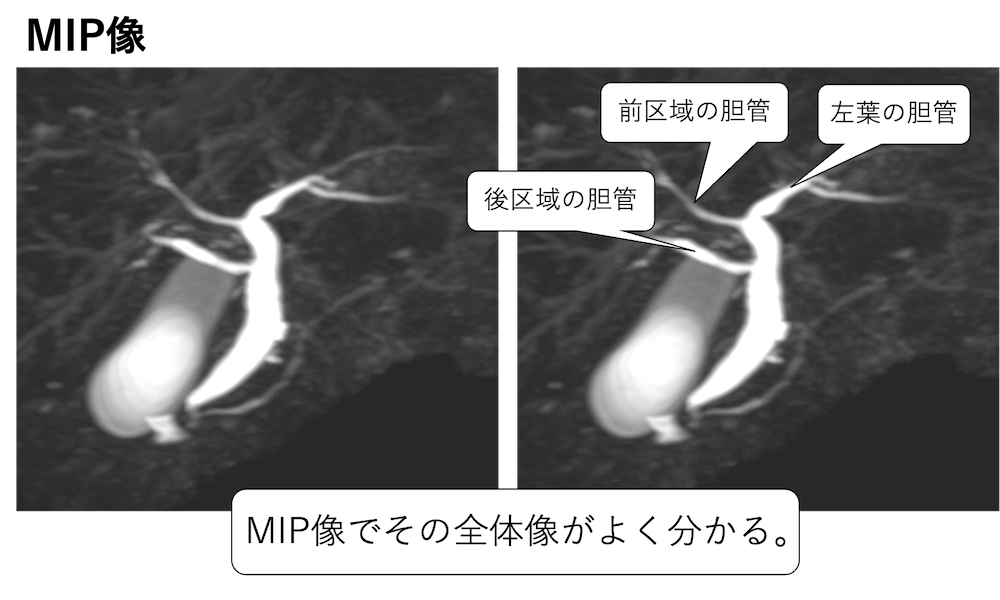

その様子はMIP像で全体像がわかりやすいです。

後区域枝が前区域枝と合流せずに単独で総肝管に合流していますね。

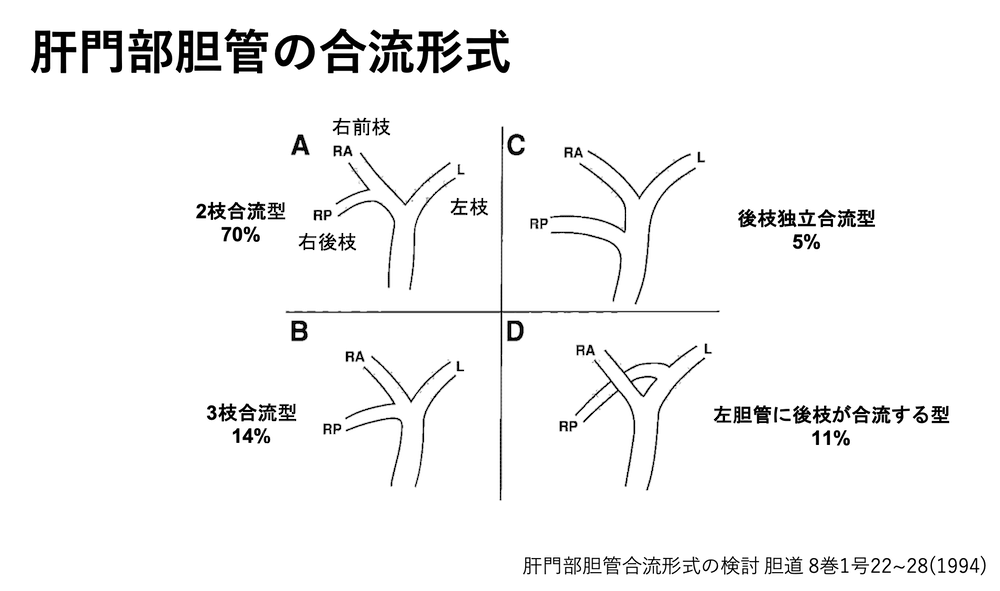

さて、肝門部胆管の合流形式には以下のものが知られています。

今回はこの中でも後枝独立合流型で、上の図のCに相当します。

診断:後区域胆管単独(独立)合流型

※異所性肝管、副肝管と呼ばれることもありますが、これらは上記のA−Dをまとめた広義で使われることが多いです。

さて、今回の後区域胆管単独(独立)合流型の場合、注意しないといけない点として、「腹腔鏡下胆嚢摘出術時の胆道損傷の危険因子となる」ということです。

つまり、術前にこの後区域胆管単独(独立)合流型を把握していない場合、この後区域枝を結紮して切除してしまうリスクがあるということです。

Q:このタイプはどういうときにどういう点に注意が必要ですか?

A:腹腔鏡下胆嚢摘出術時の胆道損傷の危険因子となる点。

関連:

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

前区域胆管と左肝管との合流後に後区域胆管が合流することは読めたのですが、胆のう管の合流は総胆管なのでしょうか?右後区域胆管に合流しているようにもみえるのですが?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように胆嚢管の合流部がこの症例はわかりにくいですね(^_^;)

横断像で9 / 23で総肝管に合流していると考えます。

いつも貴重な症例をありがとうございます。

破格が3割くらいあるのですね、大変勉強になりました。

ボースデル内服下で胃内に高信号、形状や大きさや信号強度から何食べたんだろ?と勘ぐりたくなるのは職業病的なものなのかも知れませんね(笑)

アウトプットありがとうございます。

>ボースデル内服下で胃内に高信号、形状や大きさや信号強度から何食べたんだろ?

十二指腸などは綺麗に消えていますね。もしかしたら胃内の高信号は消えきっていない部分なのかもしれませんね。推測ですが。