症例51

【症例】50歳代男性

【主訴】右季肋部痛

【身体所見】右季肋部に筋性防御あり。

【データ】WBC 13500、CRP 19.34

【既往】十二指腸潰瘍で幽門側胃切除後(B-Ⅱ再建)

画像はこちら。

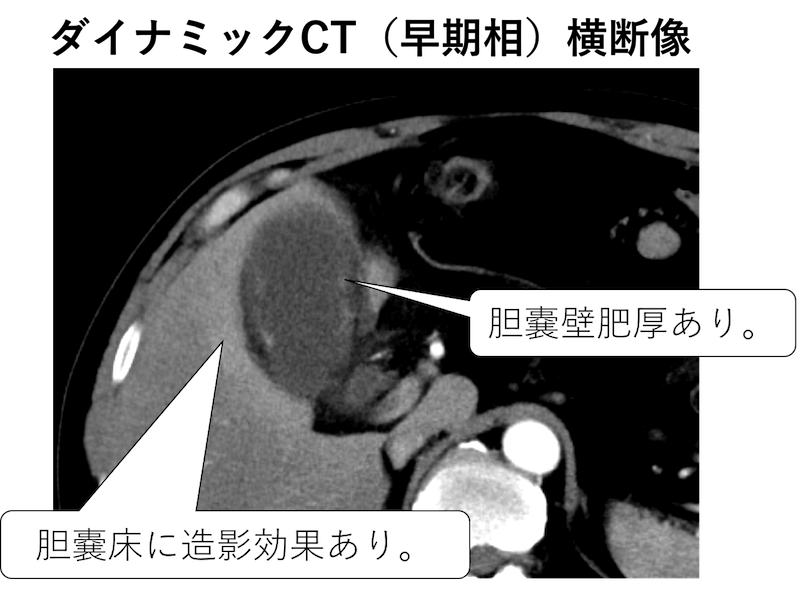

ダイナミックCTの早期相で、胆嚢周囲の肝臓に造影効果(hyperemia)を認めています。

急性胆嚢炎を疑う所見です。症例5でも認めていましたね。

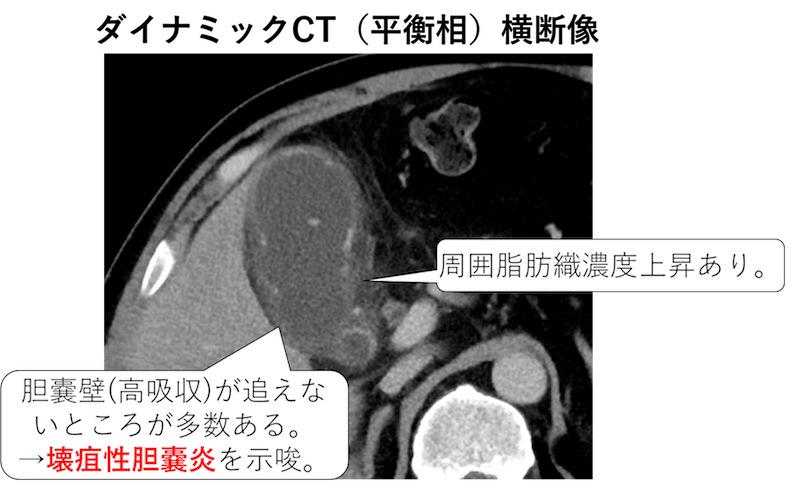

症例5と異なる点は、胆嚢の粘膜の高吸収が追えないということです。

これは、胆嚢壁が壊疽に陥っている状態であり、壊疽性胆嚢炎を示唆する所見です。

胆嚢周囲には脂肪織濃度上昇を認めています。

胆汁がしみ出して胆汁性腹膜炎を来している可能性はありますが、明らかな腹膜の肥厚などは認めません。

MRIも施行されました。

非提示のMRI画像

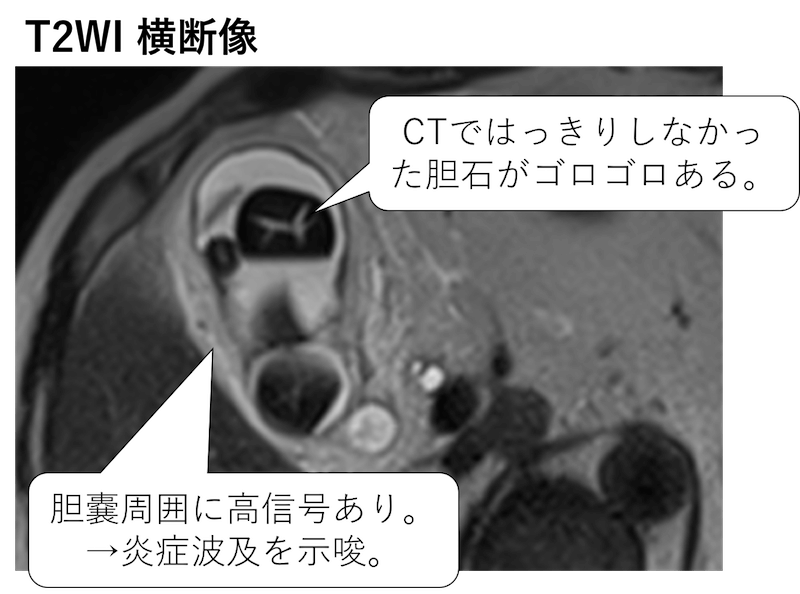

T2WI横断像では、CTでははっきりしなかった胆石をゴロゴロ認めていることがわかります。

このようにCTでははっきりしないのに、MRIでは胆石を認める場合、コレステロール結石が疑われます。

(※ですので、CTで胆石がないからといって、胆石がないとは限らないので注意が必要です。同じ結石でも尿路結石の場合は、ほとんど石灰化を伴いますので、CTでなければ、尿管結石なしといって問題ありません。)

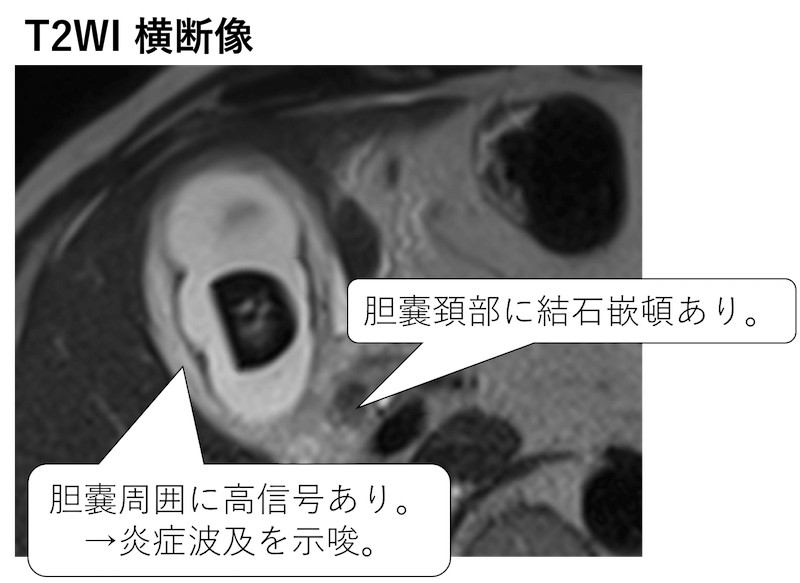

また胆嚢頚部に結石が嵌頓している様子もMRIではわかりました。

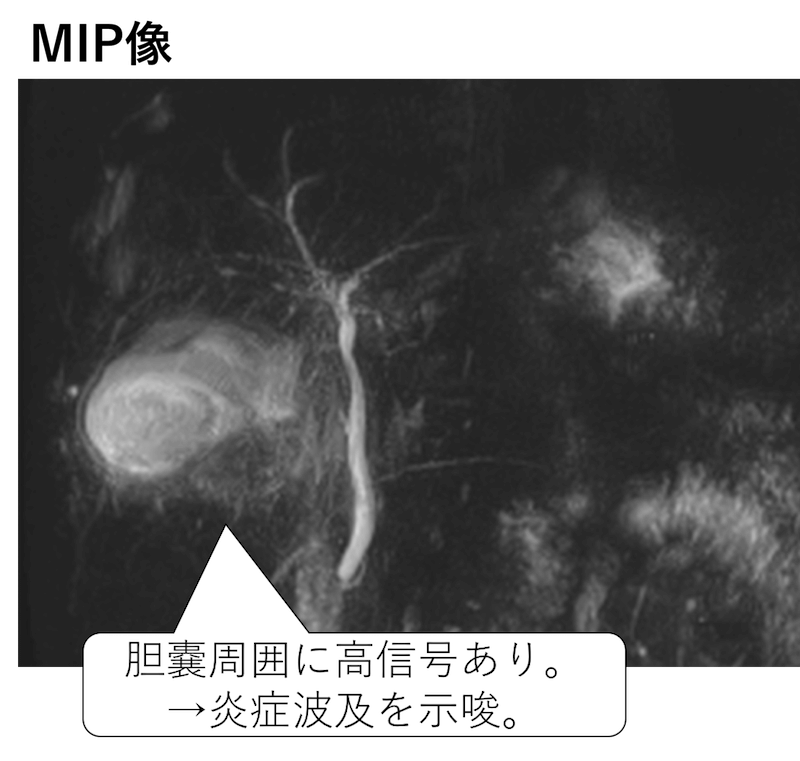

胆嚢周囲の高信号が目立ちますが、これは炎症を示唆する所見です。

水を強調したT2強調像やMIP像でわかりやすいので覚えておきましょう。

そのMIP像です。

胆嚢周囲がモヤモヤしていて非常に見えにくいですよね。

これこそが炎症波及を示唆する所見です。

診断:壊疽性胆嚢炎

※壊疽性胆嚢炎は緊急手術の適応となります。今回も手術となりました。一般的な胆嚢炎の場合、炎症が強い場合やすぐに手術ができない場合は、一旦経皮経管胆嚢ドレナージ(PTGBD)を施行して、2期的に手術へと向かう場合もあります。

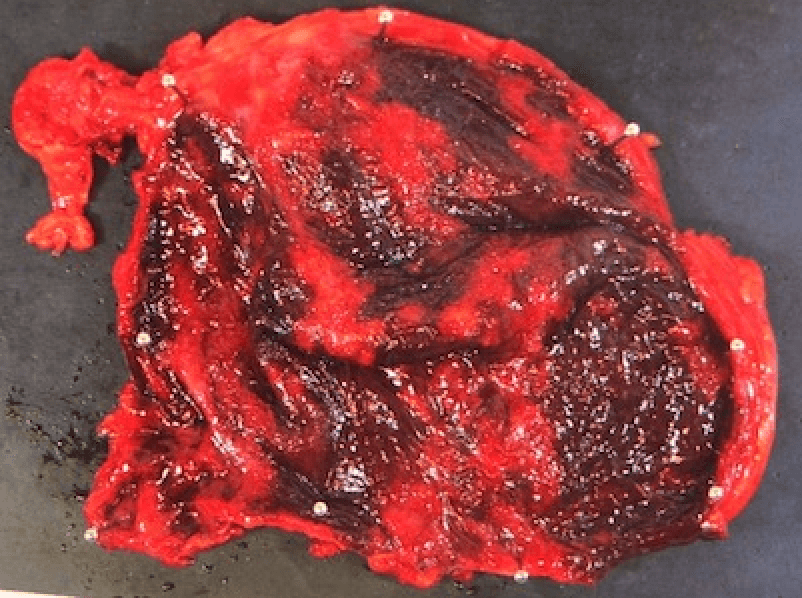

術後の標本です。

黒くなっているところはいずれも胆嚢壁の壊死の起こっている部分です。

術後の病理所見です。

やはり粘膜はほとんどで欠損していたことが、病理からもわかりますね。

急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2013の急性胆囊炎の診断基準と重症度判定基準の頁によると

重症度判定基準の中等症急性胆囊炎(GradeⅡ)以上の顕著な局所炎症所見として、

- 壊疽性胆囊炎

- 胆囊周囲膿瘍

- 肝膿瘍

- 胆汁性腹膜炎

- 気腫性胆囊炎

などを示唆する所見が挙げられています。

胆嚢壁が壊疽に陥ると、胆嚢壁が破綻して、胆嚢周囲に膿瘍形成をしたり、肝膿瘍に発展したり、胆汁が漏れ出して胆汁性腹膜炎を起こすことがあります。

その他所見:

- 胃術後、B-Ⅱ再建後

- 左腎嚢胞あり。

症例51の解説動画

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

胆嚢周囲の肝臓の造影効果ですか、初回のときは頭に入っていませんでした。よく勉強しておきます。

あれ、今日は復習なんじゃないのかな、と思ったのですが、胆嚢粘膜の造影の連続性が大事だったんですね。本当に放射線科はいくらでも勉強することがあるな、と実感します。

下記についてお答えいただけますと幸いです。

①肝腫瘍などの評価で、「肝ダイナミックプロトコル、遅延相で胸から骨盤まで」というオーダーをよく見ますし、自分も研修医時代によくオーダーしたな、と思いますが、実はその意図が今一つよくわかっていません。感覚的には、「腫瘍の有無などを見るために上腹部は3相しっかりとって、でも転移とかも確認したいから遅延相では転移しそうな場所を一応広く評価しておく」という意味なのかな、と思っていましたが、専門医の先生的にもそれでよろしいでしょうか?

②今回のような症例を見たとき、CTを見ただけで壊疽性胆嚢炎・オペ適と分かる(はやくオペしてあげたい!)と思いますが、やはり病態の詳細な評価(胆石の確認など)のためにMRI施行は必須(あるいは、多数派)でしょうか?③今回のCTで膵嚢胞があるように見えますが、たとえば、MRIでの毎年のフォローアップは妥当ですか?

大変お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

アウトプットありがとうございます。

>今日は復習なんじゃないのかな、と思ったのですが、胆嚢粘膜の造影の連続性が大事だったんですね。

そうですね、重症の胆嚢炎で、手術適応の症例です。

>「肝ダイナミックプロトコル、遅延相で胸から骨盤まで」

基本的に、肝腫瘍の精査であり、3相を並べて見ることで腫瘍の血流パターンをチェックするのが目的です。

平衡相のみですと、早期から染まってwashoutされたのかや、徐々に染まってきているのか、その変化がわかりません。

一方で肝以外は平衡相のみで全体を見るということです。

3相全部撮影すると被曝量が増えるという理由もあります。

消化管出血が疑われる場合は、単純に加えて、2相全腹部撮影されることもありますが。

>MRI施行は必須(あるいは、多数派)でしょうか?

これは施設やオーダー医によっても異なると思いますが、当院では通常術前にMRCPが撮影されることが多いです。

>今回のCTで膵嚢胞があるように見えます

膵嚢胞ははっきりしません。CTよりもMRIのT2WIで嚢胞もよりわかりやすいですが、T2WIでも認めていません。

膵嚢胞を認めた場合は、形状やサイズなどにもよりますが、エコーやMRCPでフォローされることが多いです。

お世話になっています。

素人的考えですが…壊死した胆嚢にPTGBDをしても穿孔したりしないのですか?

僭越ながら返信コメントをさせて頂きます。

今回の

「一般的な胆嚢炎の場合」

の記載の個人的解釈ですが、

「壊疽に陥っていない場合」

ということなのかな、と思いました。

今回のように、強い炎症がある場合は、先生のおっしゃるように内科的には危険も伴うでしょうし(感覚的な表現で申し訳ありません)、とにかく早くお腹をあけてあげたいと思います。

ただし、より炎症の弱い場合(手術を待ってもよさそうな場合)は、PTGBDなどを行って内科的に炎症を落ち着かせてあげる、というイメージでしょうか?

実際、パンッパンに炎症がある胆嚢を手術するのはやっぱり難しいと思いますし、手術を待てて、なおかつ内科的に落ち着かせられるのであれば、場合によってはそちらの方が望ましいこともあるのかな、と考えました。

全然違ってたらすいません 笑

ごろ〜先生、いかがでしょうか?

ありがとうございます。

>「一般的な胆嚢炎の場合」

の記載の個人的解釈ですが、

「壊疽に陥っていない場合」

ということなのかな、と思いました。

仰るとおりで、症例⑤

http://medicalimagecafe.com/case/fV5NpJwW.html

のような胆嚢炎(いわゆる浮腫性胆嚢炎)の場合です。

「一般的な」という書き方が悪かったですかね。

ただし、基本発症72時間以内であれば手術となります。

黄疸例や、全身状態の不良な症例などでPTGBDなどを一旦挟むことがあります。

発症からの時間や治療法についてはこちらも参照ください。

https://minds.jcqhc.or.jp/n/pub/2/pub0020/G0000183/0068/0023

https://minds.jcqhc.or.jp/n/cq/D0000112

解説ありがとうございました。

壊死の有無を画像で鑑別することは、とても重要だということがわかりました。

アウトプットありがとうございます。

・壁の連続性の有無

・胆汁の漏れの有無(胆汁性腹膜炎の有無)

・壁内気腫の有無

が重要ですね。

延長戦ありがとうございます.頑張って読影の勉強を続けます!

少し前に同様にCT陰性の胆嚢結石を救急で経験しました.その時にも今回勉強したように,碧の連続性などもしっかり読影できれば良かったなと思いました.

エコー所見と合わせて診断できるように,復習しておきます.

アウトプットありがとうございます。

>碧の連続性などもしっかり読影できれば良かったなと思いました.

そうですね。重症度が少し変わってきますので壁の連続性重要です。

続けて下さりありがとうございます!

壁の造影に濃淡があるのは感じていたのですが、それが何を意味するのかは全く分かっていませんでした…。

同じ画像を見ていても読影する人によって読め方が大きく違うということを改めて感じました。

次に急性胆嚢炎を疑った時は造影の連続性もしっかりみてみようと思います。

アウトプットありがとうございます。

>壁の造影に濃淡があるのは感じていたのですが、それが何を意味するのかは全く分かっていませんでした…。

まずはここに気付くことが重要です!

また、CT陰性の結石もあり、MRIの方が胆石の描出に遙かに優れている点も合わせて覚えておきましょう。

> ダイナミックCTの早期相で、胆嚢周囲の肝臓に造影効果(hyperemia)を認めています。

> 急性胆嚢炎を疑う所見です。症例⑤でも認めていましたね。

今回は指摘できました(^^♪

症例⑤にも戻ってみたのですが、、、軽度だとなかなか指摘は難しいですね(;’∀’)

>(リンクより) 胆嚢周囲肝実質の早期濃染

>※胆のう床には肝臓へ還流する静脈の発達があり、胆嚢炎が起こると、胆のう→胆のう静脈→肝臓(胆のう床)へと還流した血流が増加するため。

「胆嚢の炎症が強い」ぶんだけ「胆嚢への血流が増加」して「肝実質の早期濃染の範囲や強さが大きくなる」。

なので、今回は症例⑤に比べてこの所見を捉えやすい、と考えていいでしょうか(^^♪ ?

アウトプットありがとうございます。

>「胆嚢の炎症が強い」ぶんだけ「胆嚢への血流が増加」して「肝実質の早期濃染の範囲や強さが大きくなる」。

基本はそれでいいと思うのですが、炎症反応や壊疽の程度と相関するのかはどうなんでしょうか・・・・。

肝臓へ還流する静脈の発達の程度など個人差もかなり関与していると思います。

そのあたりは、どこかのTIPSで。

粘膜の高吸収を石の石灰化と考えてしまいました。

造影のみなので、粘膜面の造影効果である可能性は忘れてはいけませんね。反省点です。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。造影ですので粘膜は造影されないといけない→それが見えない→粘膜が欠損しているとなります。

大変恥ずかしいのですが、胆嚢周囲の脂肪織濃度上昇を胆嚢壁の浮腫性肥厚と思ってしまいました(水濃度と思ってしまいました)。19.20枚目あたりの画像はそのように見えませんでしょうか!?

浮腫性肥厚と胆嚢炎が似たような見え方をするときはありますか?

胆嚢は腫大しているし、脂肪織濃度の上昇もありそうだし、胆嚢床の造影効果もあるのに、なんなんだろう。。。と診断に至りませんでした。。。

アウトプットありがとうございます。

>胆嚢周囲の脂肪織濃度上昇を胆嚢壁の浮腫性肥厚と思ってしまいました

おっしゃるように粘膜の肥厚+欠損に加えて、漿膜下層の肥厚もともなっている可能性はありますね。

>浮腫性肥厚と胆嚢炎が似たような見え方をするときはありますか?

これはよくあります。明瞭に鑑別できるときとどちらかわからないこともありますし、今回のように混在して見えることもあります。

そこが難しいところですね(;゚ロ゚)

いつも症例提示ありがとうございます。

ダイナミックCTでの胆嚢壁の高吸収を磁器様胆嚢と判断し通常の浮腫性胆嚢炎とよんでしまいました。毎回、単純CTがあるとも限らないですし、壊疽性胆嚢炎と診断することは緊急手術の適応にも関わってくるところなので注意して判断しないといけないと思います。

アウトプットありがとうございます。

>胆嚢壁の高吸収を磁器様胆嚢

とすると石灰化ですので、一般的にはもう少し高吸収になりますね。

>壊疽性胆嚢炎と診断することは緊急手術の適応にも関わってくるところなので注意して判断しないといけないと思います。

そうですね。単に胆嚢炎!で終わりではなく、もう一歩踏み込んで診断したいところです。

胆嚢内の隔壁様の構造物が違和感を感じたのですが結石の輪郭を気づきませんでした.閉塞起点もなしと判断してしまいました.MRIでこんなにくっきり見えるんですね.(尿管結石との見え方の違いもありがとうございました)

壁の造影効果の連続性をおって壊死性胆嚢炎と診断に至る流れは非常に勉強になりました.

アウトプットありがとうございます。

>胆嚢内の隔壁様の構造物が違和感を感じたのですが結石の輪郭を気づきませんでした

一見違和感を感じますよね。

>MRIでこんなにくっきり見えるんですね

そうなんです。なのでCTで見えない→結石はないだろうとは全然いえないわけですね。

>壁の造影効果の連続性をおって壊死性胆嚢炎と診断に至る流れは非常に勉強になりました.

ぜひ覚えておいてください。

吻合部狭窄によるものかと思ってしまいました。

見えない石に注意ですね。

あと壊死性まで考えていなかったので注意します。

アウトプットありがとうございます。

>見えない石に注意ですね。

そうですね。胆石や総胆管結石などはCTでは限界があることを痛感しますね。

>あと壊死性まで考えていなかったので注意します。

ぜひ次回から胆嚢炎を見たときは壁の連続性にも着目してみてください。

胆嚢内に石のような高吸収像があることはCT画像で読み取れたのですが、MRI画像を見てこんなに大きなものが入っていたのかと驚きました。胆嚢内壁が波打っているように見えたのは結石によるものだったのですね。勉強になりました。

宜しければ今後のため質問させてください。膵臓の所見が自分は萎縮していると思ってしまったのですがこの大きさは正常範囲内でしょうか。また恐らく膵頭部(と自分は思いました)にあるスライド158-160辺りの高吸収部分は何なのか気になります。

アウトプットありがとうございます。

>MRI画像を見てこんなに大きなものが入っていたのかと驚きました。胆嚢内壁が波打っているように見えたのは結石によるものだったのですね。勉強になりました。

CTではいかに結石が見えないかがよく分かる症例だと思います。

>膵臓の所見が自分は萎縮していると思ってしまったのですがこの大きさは正常範囲内でしょうか。

膵臓の大きさには個人差があります。また若い人は大きいことが多いです。

確かにこの方はややサイズが小さいですが、脂肪変性が目立つわけでもなく、膵実質は保たれていますので、サイズが小さい人なのだと思います。

>また恐らく膵頭部(と自分は思いました)にあるスライド158-160辺りの高吸収部分は何なのか気になります。

B-Ⅱ再建されており、盲端となった十二指腸ですね。術後のペッツが高吸収に見えています。

B-Ⅱ再建についてはこちらでどういう状態がご確認ください。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/26981

なるほど、よくわかりました。慢性膵炎の画像所見もこの機会に復習しておきます^^

ご紹介いただいた胃切除からの再建術、大変明解で理解につながりました。本当にありがとうございます。

>ご紹介いただいた胃切除からの再建術、大変明解で理解につながりました。本当にありがとうございます。

ありがとうございます。

私もよく分からなくなったらこの記事を見直しています(^_^;)

胆嚢周囲の造影効果増強や脂肪織濃度上昇といった所見から診断は出来ましたが、プラス壁を追うことも忘れないようにしたいと思います。

明日初めての当直ですが、いきなりドラクエのボスが出てこないことを祈ってます笑

YouTubeで歌を検索してみましたが、確かに中毒性ありますね^^; もう既に耳から離れません笑

アウトプットありがとうございます。

>プラス壁を追うことも忘れないようにしたいと思います

そうですね。胆嚢周囲に液貯留がないかや、壁内ガスがないかや、腹膜に肥厚がないかなども併せてチェックしましょう。

>明日初めての当直ですが、いきなりドラクエのボスが出てこないことを祈ってます笑

当直デビューですか。おめでとうございます。

ラスボス級(腹腔内出血、絞扼性腸閉塞など)が出てきても大丈夫です。

画像が読めるということは救急外来をする上で大きなアドバンテージとなります。

急性心筋梗塞などはこちらの講座では対応外ですが・・・(^_^;)

電解質異常も対応外です。

1年目のときに高K血症の患者さんの値を下げるのにものすごく苦労した思い出があります。

>YouTubeで歌を検索してみましたが、確かに中毒性ありますね^^; もう既に耳から離れません笑

聞いていただけましたか。中毒性ありますよね。

腹部Advanceのテーマ曲です(違)。

>ラスボス級(腹腔内出血、絞扼性腸閉塞など)が出てきても大丈夫です。

画像が読めるということは救急外来をする上で大きなアドバンテージとなります。

本当に先生の講座が存在している時代に研修医が出来て良かったです(T_T)

同期の研修医にもこの講座を紹介しました。

今後とも宜しくおねがいしますm(_ _)m

ありがとうございます。

こちらこそよろしくおねがいします!m(_ _)m

「胆嚢床」と「早期濃染」という単語を想起できたのが成長です。

この方の胆嚢は「腫大」や「緊満」はあまりはっきりしないのかな、と読んだのですが、それで合っていますか?

しっかり胆石が嵌頓しているのに緊満していないのが、合わない気がしてしまいます。

アウトプットありがとうございます。

>「胆嚢床」と「早期濃染」という単語を想起できたのが成長です。

よかったです(^^)

>この方の胆嚢は「腫大」や「緊満」はあまりはっきりしないのかな、と読んだのですが、それで合っていますか?

おそらく頸部のところで結石が嵌頓していて、それ以外の胆嚢は腫大し、緊満していると判断します。

横断像ではまん丸ではないですが、壁が肥厚し、周囲の脂肪織濃度上昇も認めています。

冠状断像ではまん丸とも読めます。

緊満の判断、なかなか難しいです。どうもありがとうございます

CTでは見えない胆嚢内結石を映し出すなんて、MRIの威力ですね。

CTでも右腎周囲の脂肪織濃度上昇と前腎筋膜の肥厚があり、局所的な腹膜炎が起こっていそう、と指摘できました。

少しでも所見が取れるとうれしいものです。

アウトプットありがとうございます。

>CTでは見えない胆嚢内結石を映し出すなんて、MRIの威力ですね。

そうですね。CTで見えないから胆嚢内結石がないとはとても言えないということを痛感する症例といえます。

>CTでも右腎周囲の脂肪織濃度上昇と前腎筋膜の肥厚があり、局所的な腹膜炎が起こっていそう、と指摘できました。

素晴らしいです。胆嚢炎だけでなく、周囲への炎症の波及の様子や胆嚢の壁の様子などに着目できるかがこの症例では特に重要となります。

いつも勉強させていただいております。

1つ質問です。

私の勤務している病院でも胆嚢炎に対してMRCPが必須なのですが、CTでも胆石が明らかな場合にMRCPを撮像する理由というのは何なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

アウトプットありがとうございます。

術前に総胆管結石がないかや、胆管の構造に変異がないかなどをチェックするためです。

CTでは粘膜の途切れた像があり、穿孔なのかと思いましたが、MRIでは以外と連続性が保たれていて穿孔はないのかなと思いましたが、いかがでしょうか。CTで粘膜が途切れていても必ずしも穿孔にはなっていないのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>CTで粘膜が途切れていても必ずしも穿孔にはなっていないのでしょうか。

そうですね。途切れて見えていても完全には破れていないのでしょうね。とはいえ、じわじわにじみ出ている様な状態だと考えられます。

この症例に関してではないですが、最近、壁の破綻と周囲炎症波及で胆嚢穿孔を疑った症例があったのですが、壊疽性胆嚢炎と胆嚢穿孔の鑑別は胆嚢の緊満感があるかないかを考えるといいのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>壊疽性胆嚢炎と胆嚢穿孔の鑑別は胆嚢の緊満感があるかないかを考えるといいのでしょうか?

そうですね。周囲への炎症波及や漏出を疑う所見が見られたら穿孔を疑います。

壊疽性胆嚢炎もその前状態ですが、緊満感は残っているのが通常です。

ただほぼ同義でもあり、壊疽性胆嚢炎(胆嚢穿孔)のように記載されていることもありますし、両者をそこまで区別する必要はないのかもしれません。