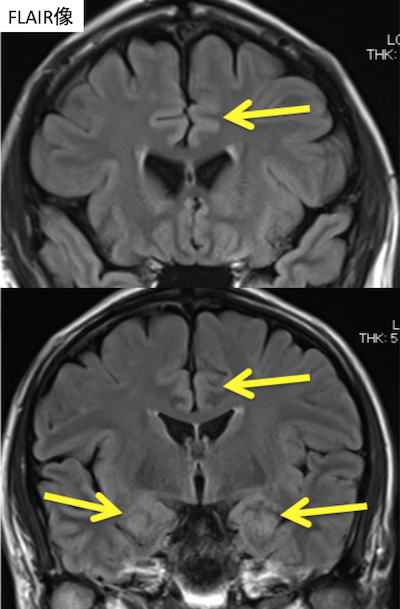

FLAIR

- 水を抑制したheavily T2ではなく、T1緩和の影響を受ける。

- TRを6秒以下の短めに設定するとT1値が長い病変は灰白質や白質と重なり見えなくなる。なので、TRを短くしてはいけない。

FLAIRのメリット

- 皮質や脳室壁周囲などCSFに接した病変がT2WIよりも見えやすい。

FLAIRのデメリット

- CSFによるアーチファクトが病変のように見えることがある。

- 大脳辺縁系は正常でも高信号になることがある(偽陽性)。

- 脳幹や基底核病変を描出できないことがある(偽陰性)

症例 30歳代男性(正常例) 辺縁系が淡く高信号に見える。

SWI

- susceptibility-weighted imagingの略。

- 組織中の鉄や血液産物などの磁性体成分と周囲組織の磁化率差異を利用した撮像法。(単にT2*減衰を画像化したものではない。)

- 従来のT2*強調像に比べ磁化率変化に鋭敏で、より微細な出血や静脈構造の描出も可能(酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの違い)。

- エビデンスに乏しい面もあり研究段階ではあるが、出血性病変、脳虚血急性期、新鮮塞栓子そのものの検出、脳灌流異常域の評価(急性期脳梗塞において、しばしば脳虚血領域に一致する髄質静脈や皮質静脈の増強像を認め、misery perfusionとの関連)、静脈洞血栓症に有用。

関連記事:

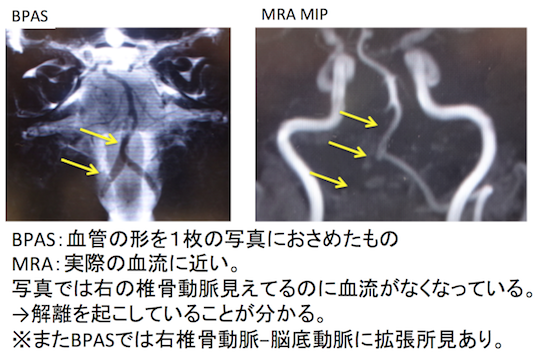

BPAS

- Basi-parallel anatomical scanningの略。

- 斜台に平行に撮像した20mm厚のheavily T2強調像で、数十秒で撮像できる簡便な撮像法。

- 椎骨動脈〜脳底動脈の外観が1枚で観察できる。

- 動脈瘤や動脈解離に見られる椎骨〜脳底動脈の拡大を簡便にスクリーニングできる。解離性狭窄の元の血管径がわかる。解離腔が血栓化した動脈瘤の全体像がわかる。

- BPASで血管があるにもかかわらず、MRAで血流を認めなければ、椎骨動脈は解離/閉塞している。

症例 40歳代男性 右椎骨動脈解離

関連記事:椎骨動脈解離とは?症状・原因は?CT、MRI画像診断まとめ!

MR cisternography(脳槽撮影)、heavily T2WI

- 水を強調する水強調画像(hydrography)であり、脳脊髄液に囲まれた微細な構造の描出に優れる。

- 脳神経や脳神経と血管の位置関係を見たい時などに使われる(内耳道ないの小さな聴神経腫瘍や、神経血管圧迫など)。

- GEではFIESTA(読み方はフィエスタ)という撮像、SimensではCISS(読み方はキス)という撮像。他、bFFEという撮像もある。

脳槽撮影とはどんなものかを動画で見る

拡散テンソル画像DTI

- 6方向のMPG(motion probing gradient)を用いることにより、白質路を画像化することができ、中でも特定の白質路を抽出して神経線維の走行(tractography)を推定し、構成することができる。

- これにより白質路と病変(脳梗塞や脳腫瘍など)の3次元的位置関係を同定することができる。

DTIとはどんなものかを動画で見る

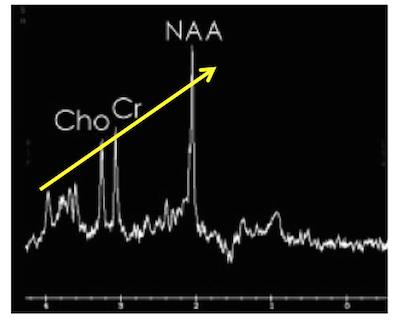

プロトンMRスペクトロスコピーMRS

- 基本的には3つを見る。

- Cho:コリン→3.2ppmで、細胞膜代謝の指標となる。悪性度が高い腫瘍や代謝亢進状態で上昇する。

- Cr:クレアチン→3.0ppmで、エネルギー状態の指標となる。3つの内最も安定しているのでこれを基準に左右の高さをみる。

- NAA:N-acetylaspartate→2.0ppmで、神経細胞に特異的に含まれるアミノ酸であるため、神経細胞障害の指標となる。

- 正常だと以下のように右肩上がりの分布を示すが、同じような高さになったり、右肩下がりの分布を示すと、腫瘍などが疑われる。

ご案内

腹部画像診断を学べる無料コンテンツ

4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ

1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。

画像診断LINE公式アカウント

画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。

BPASで椎骨動脈が瘤状拡張していて、MRAで椎骨動脈が、うっすらぼやけた(消えかけ)であれば解離が断定できますか?

nayamiちゃん様

極めて疑わしいと思います。T2WIやMRAの元画像を見ることが重要ですが。