心嚢水(心嚢液、pericardial effusion)とは、心膜腔に貯留した液体であり、量や成因によって臨床的意義が大きく異なります。

この記事では、心嚢水の分類、原因疾患、画像診断の評価ポイントを徹底解説します。

心嚢液とは?どこまでが正常か

- 健常成人の心膜腔には通常 20〜50 mL 程度の生理的心嚢液が存在

- CTで認識できるのは おおよそ50〜100 mL以上 の貯留から

- CTでの厚み換算:10〜20 mm以上 であれば異常と判断されやすい

心嚢水の貯留しやすい部位、しにくい部位

- 心嚢液は、pericardial recessにおいても正常でも少量貯留することがある。少量心嚢液やこれらのrecessに貯留する液体を腫瘤性病変と誤ってはいけない。

- 少量の心嚢液が貯留する場合には、心嚢液は左心室の後壁に接する部分よりも前胸壁下の胸骨直下の部分に最も貯留しやすい。

- また心嚢液は心尖部には最も貯留しにくい。

- このことは、心嚢液が重力依存性に左室後壁部に最も貯留しやすいとする予測に反する。心拍動や呼吸運動の影響で生じる心膜腔内圧の変化などにより、前胸壁下に最も早く貯留しやすいものと考えられている。

関連:心膜洞(心膜腔、心膜陥凹)の液貯留(心嚢液)のCT画像診断!リンパ節とは異なる!

心嚢水の原因分類(頻度順)

| 分類 | 原因疾患の例 | 頻度 |

|---|---|---|

| 腫瘍性 | 悪性腫瘍(肺癌、乳癌、悪性リンパ腫など) | 約40〜60% |

| 特発性 | 明らかな原因を特定できないもの | 約20〜40% |

| 感染性 | ウイルス性心膜炎、結核性心膜炎 | 約5〜15% |

| 膠原病 | SLE、関節リウマチ、全身性硬化症など | 約5〜10% |

| 外傷性・医原性 | 術後、カテーテル処置、放射線性 | 約5% |

- 悪性腫瘍や心膜炎、外傷や解離により貯留をきたす。

- 心室拡張障害や静脈灌流の低下をきたす場合、心タンポナーデと呼ばれる。

- 心タンポナーデでは、Beckの3徴(収縮期血圧低下、頸静脈怒張、心音減弱)を認める。ただし全部揃うのは10%程度と言われる。

- CTでは心外膜下の心膜腔に液体貯留として認められる。心不全や腎不全などでは水に近い濃度を呈するが、解離など出血を伴う場合はCT値が40HU前後と高くなる。

ややこしい心膜の解剖や心嚢液がどこに貯留しやすいかについてはこちらにまとめました。→【保存版】心膜の構造の解剖は?心膜腔とは?イラストでわかりやすく!

CTでの心嚢水評価のポイント

- 最大厚み: 心室レベルでの最大幅(>10 mmで軽度、>20 mmで中等度)

- 分布: 均一な広がり vs 偏在性(loculated)

- 性状: 高吸収 → 出血や膿、脂肪混入(乳び性)を示唆

- 伴随所見: 心膜肥厚、腫瘍浸潤、心タンポナーデ所見の有無

CT値による心嚢水の鑑別早見表(HU:Hounsfield Unit)

| CT値(HU) | 鑑別疾患の候補 | 特徴・補足 |

|---|---|---|

| −100〜−30 | 脂肪性心嚢液(乳び胸、脂肪腫性変性) | 心嚢水に脂肪を含む場合。乳び性心膜炎や心膜の脂肪変性でみられる。 |

| 0〜10 | 生理的または漿液性心嚢水 | 典型的な心嚢液。感染症・自己免疫・腫瘍性の初期でもこの範囲に収まることがある。 |

| 10〜30 | 漿液性または軽度出血性 | ウイルス性心膜炎や一部の膠原病、軽度な悪性腫瘍性心嚢水など。 |

| 30〜60 | 出血性、膿性心嚢水 | 結核性・悪性腫瘍性心膜炎、術後出血や穿刺時の血液混入を考慮。 |

| >60 | 高濃度出血性・膿瘍性・ヨード造影剤混入 | 出血性または術後で造影剤が心嚢腔に漏れた場合など。まれに石灰化を伴う膿瘍も。 |

鑑別診断のための画像所見

- 腫瘍性:心膜浸潤、結節性肥厚、周囲のリンパ節腫大 などを伴う

- 乳び性:脂肪成分を含み、CTで低吸収(−50〜−100 HU) を示す

- 出血性:高吸収域(30〜60 HU以上)+ 心膜炎症像

- 結核性:心膜石灰化+滲出性心膜肥厚 を伴いやすい

症例 60歳代男性 心膜炎による心嚢液貯留

心嚢液が著明に貯留しています。

心膜炎による心嚢液貯留と診断されました。

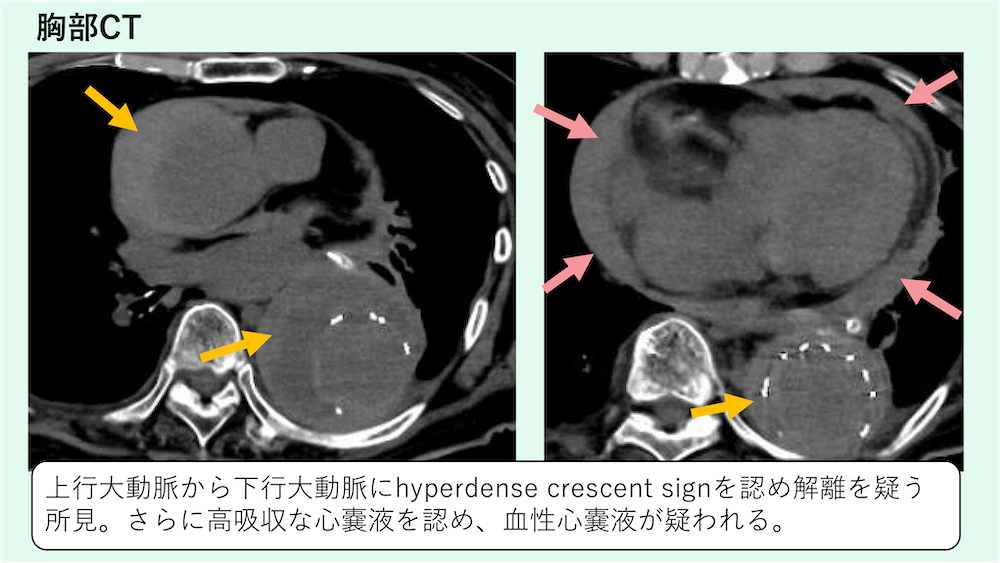

症例 70歳代男性 大動脈術後

上行大動脈から下行大動脈にhyperdense crescent signを認め解離を疑う所見です。

さらに高吸収な心嚢液を認め、血性心嚢液が疑われます。

大動脈基部に解離が及んだことによる血性心嚢水と診断されました。

関連記事:大動脈解離まとめ!症状・治療・CT画像所見のポイントは?

心嚢液の鑑別戦略(戦略的アプローチ)

- 量が少なければ経過観察

- 量が多い、または繰り返す場合は造影CT+心エコー+腫瘍マーカー検討

- 高吸収・偏在性・腫瘍病変あり → 積極的に悪性疾患を疑う

まとめ

- 心嚢水は病態によって性状・分布・吸収値が異なる

- CT評価では厚さ・分布・吸収値・伴随所見がカギ

- 腫瘍性・感染性・膠原病などを意識した鑑別リストを構築すべき

参考文献:

- Radiology 162:171-174,1987

- Kasper DL, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 20th ed. 2018.

- Hoey ET, et al. Cardiac masses and tumours: a radiological approach. Clin Radiol. 2009;64(12):1214–1230.

- 小林豊, 他. 心膜疾患の画像診断. 画像診断 Vol.38 No.10 (2018).

ご案内

腹部画像診断を学べる無料コンテンツ

4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ

1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。

画像診断LINE公式アカウント

画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。