症例11

【症例】70歳代男性

【主訴】嘔吐、腹部膨満

【既往】胃の手術歴あり

画像はこちら

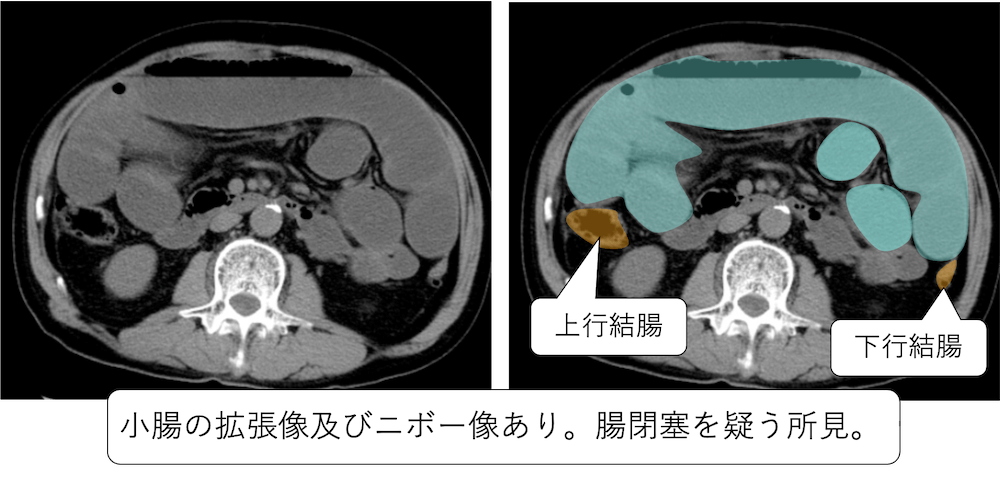

今回は単純CTのみの撮影となります。

小腸の拡張像およびニボー像を認めており、腸閉塞を疑う所見です。

症例8でみたように、腸閉塞だということは閉塞機転を有しているということですが、では閉塞機転はどこでしょうか?

拡張した腸管を追っていくと、下腹部正中で拡張が終わっているところがあります(これはもう拡張した腸管をひたすら追うことで見つけられます)。

同部で癒着していることが疑われます。

手術歴もあり、癒着に伴う小腸腸閉塞を疑います。

単純CTですので、小腸壁の造影効果の有無を評価することはできませんが、絞扼性腸閉塞を疑うような明らかな腸間膜の浮腫性変化や、単純CTでの腸管の高吸収(出血性梗塞を反映)などの所見は認めません。

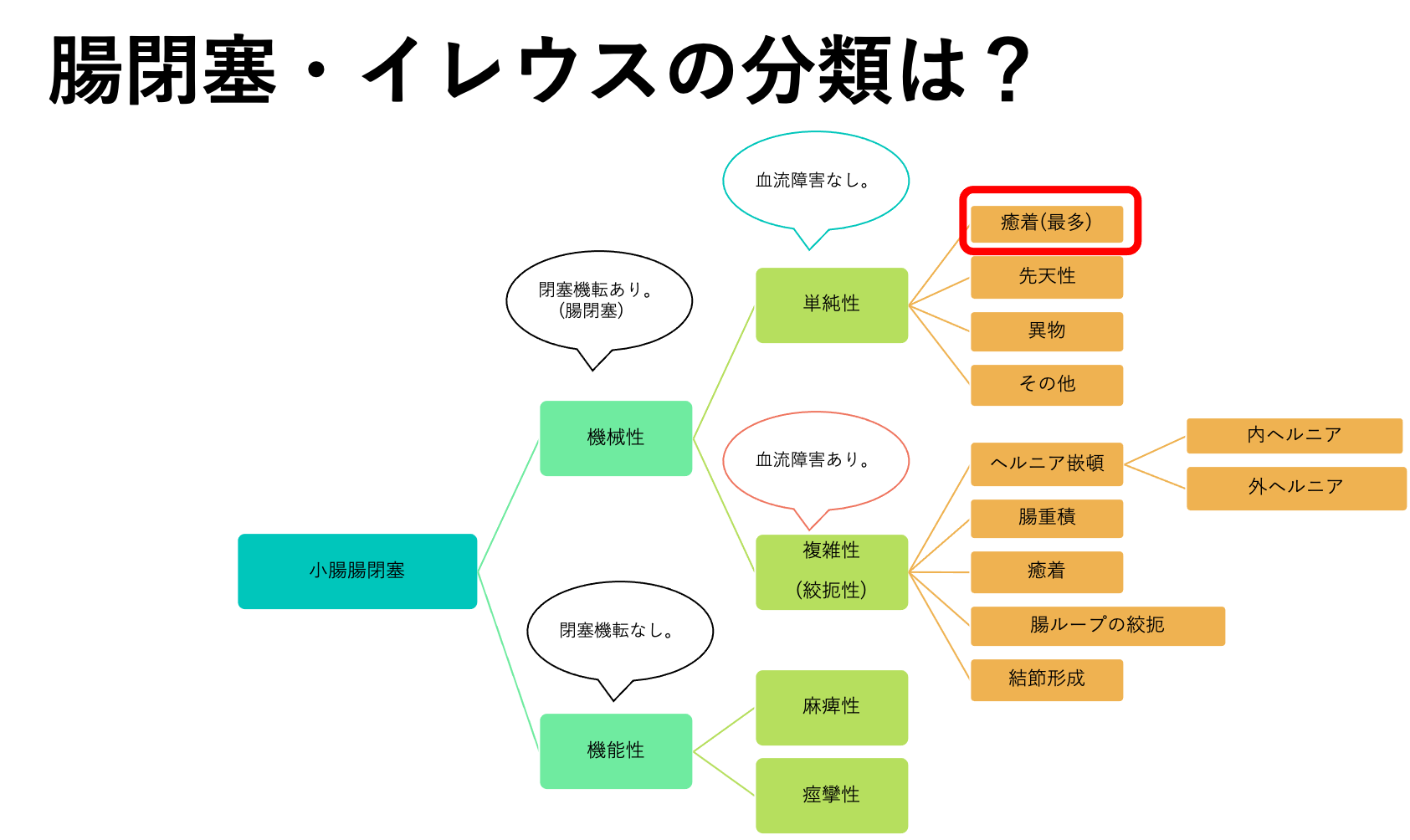

症例8でも見たように、腸閉塞、イレウスの分類は上のようになります。

今回は、閉塞機転があり、血流障害がない機械性単純性腸閉塞に相当します。

なかでも術後であり、最も頻度の高い癒着性であろうと診断することができます。

診断:癒着に伴う小腸腸閉塞(機械性単純性腸閉塞)

その他所見:

- 右殿部皮下に粉瘤を疑う液貯留あり。

- 胆摘後。

- ダグラス窩や肝辺縁に少量腹水あり。

症例11の解説動画

※動画内ではイレウスという表現を用いていますが、症例8で見たように閉塞機転を有する場合は、腸閉塞という表現が正しいということになります。(こちらのページの解説ももともとイレウスと記載していましたが修正しました。)

消化管拡張を認めた際に、閉塞機転を探すのはこの症例のように難しいことがあります。

忙しい救急外来で、他の患者さんも待たせているのに、モニターの前に張り付いて長時間読影するのは難しいこともあります。

そこで、少しでも時短で読影するための読影法を紹介したいと思います。

腹部CTにおける消化管拡張の系統的読影法

続いて、この系統的読影法で症例8と症例11を読影してみるとどうなのかということについて解説しました。

消化管拡張の系統的読影法で症例8,11を読影してみた

症例11のQ&A

- 右背部の皮下腫瘤は何だったんでしょうか?

- 最後のスライスですね。

粉瘤で良いと思われます。

- 胃の手術歴ありという情報もあって癒着を疑う部位が比較的わかりやすく、学習者にちょっとした達成感と自信を与えてくれる良い問題と感じました

- ありがとうございます(^▽^)

- 小腸イレウスは気づきますが、連続して追ってみましたが原因にたどりつけませんでした。

- 拡張が終わるところまで頑張って追って見てください。

- 腸閉塞の閉塞機転を探すのは難しいですね。

- そうですね。忙しい現場で、拡張腸管をずっと追う作業も大変ですね。

今回は割とわかりやすい症例だったのですが、わかりにくいものもたくさんあります。

その場合は、やばいイレウス(絞扼性イレウス)かそうでないかをまず見極める必要があります。

- 頭側や尾側という表現は使い慣れていましたが、

口側・肛門側という表現は(当然、知ってはいましたが)身についていないことに気が付きました(;’∀’)

消化管内の局在を示すのにとても適切な表現だと思うので身に着けるようにします(^^♪ - 消化管の場合は用いた方がわかりやすいですね。

- 動画解説の中のもう一つのcaliber changeのほうを閉塞機転として、癒着部での閉塞を指摘できませんでした。

- そちらにたどり着きましたか。閉塞機転としては弱いですね。

拡張腸管を追っていくと閉塞機転に当たるかは1/2ですね。

- 胃内容が長期貯留し、胃石なっているような像を認めたので、吻合部狭窄を疑ったのですが、

そこまで考えなくてよかったのですね? - 食後でない状態でこの状態なら、胃石も考える必要がありますね。

カルテでは確認できませんでした。イレウス管が入れられて2日後のCTでは胃内容物は消えていましたので、胃石ではないようですね。2日後のCTです。

http://medicalimagecafe.com/case/z7MKJEAt.html

- 幽門即位切除(ビルロートⅡ法で再建後)、また胆嚢摘出後でそれに伴う肝内胆管軽度拡張と思ったのですが正しいでしょうか。

- ビルロートⅠ法ですね。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/26981胆摘後ですね。追記しました。

肝内胆管拡張はちょっとあるかもしれませんが、微妙です。

- 腸閉塞は閉塞起点を探すのが苦手なので、良い演習になりました。

- 良かったです。現場で追うのはいろいろな理由でなかなか大変かもしれませんがぜひtryしてみてください。

- 小腸イレウスは分かりましたが、閉塞機転を指摘することはなかなか難しかったです。腸管を丁寧に追っていく重要性を痛感しました。

- そうですね。何メートルもある小腸を追うのは非現実的だろう!と思いがちですし、私も思っていましたが、そうでもないですね。

- 消化管の読影はやはり弱点だと認識しました。

- 肝臓などの臓器と違って、長いですし、固定されていないので、なかなか難しいところはありますね。

なかなか現場では時間が取れないこともあると思いますが、イレウス症例では丹念に追ってみるようにしてください。

- 手術歴から癒着性イレウスを疑って閉塞部位を探す努力はしたのですが、自力では見つけられませんでした。絞扼性イレウスは否定的であるということも述べることができました。

- そうですね。まずはやばいイレウス(絞扼性イレウス)ではないことが推測できるかがまずは重要です。

- 癒着性イレウスだとは思ったのですが、腸管内ガス像を壁内ガスと考え、やや虚血気味になっているのかと思ってしまいました。壁内ガスと腸管内のガスの見分け方について教えていただけないでしょうか。

- 壁内ガスは主に、重力を無視して存在しているときや腸管の形に沿って存在しているときに疑います。

また後日出てきますので楽しみにしておいてください。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

横断像のスライス78/137前後でみえているのは腸管気腫では無いのでしょうか?階調を変えて判断したいところですが、、、

虚血ではなく嘔吐などの内圧上昇に伴って生じた気腫ではないかと考えてしまいました。

アウトプットありがとうございます。

腸管気腫の診断は難しいこともしばしばありますが、横断像のスライス78/137前後は、ケルクリングひだの間のairと考えられます。重力的にもです。

画像の後半に脂肪ウインドウの条件の画像を追加しました。こちらもご確認ください。

有難うございます。

追加を確認させて頂きました。

背側にあって明らかな腸管気腫はともかくとして、

このような微細な所見にいつもビクビクしながら読んでいます。

今回もairの内側に腸管壁が見える様な気がしてしまいました。

>このような微細な所見にいつもビクビクしながら読んでいます。

今回は壁内ではありませんが、壁内気腫があったとしても、良性のものもかなりありますので、壁内気腫=致死的というわけでは全くありません。

壁内気腫であろうと思われる際には、

・症状はどうか。採血データはどうか。

・腸管虚血や壊死を疑う所見はないか。

・SMVや門脈、肝内の門脈に気腫はないか。

・closed loopはないか。

・SMAに解離や閉塞はないか。

などをチェックして、該当するものがあると致死的になりうる壁内ガスの可能性がありますが、これらが全くない場合は良性の可能性が高くなります。

airが壁外か壁内かのみではなくこれらの所見がないかをチェックしましょう。

ありがとうございます。

「緊急度は気腫そのもではなく、周りの所見で考える」

と自分に言い聞かせて、落ち着いて読影します!

そうですね。

「腸管壁内ガスに加えて、静脈内ガスがあり、肝内門脈ガスまである!!!」

読影している方は大慌て!

→主治医に知らせると「え?そうなんですか?特に症状もないようですが」。

→翌日再検査すると、見られたガスはすべて消えている。

→何だったんだ・・・。

ということは割とありますので(^_^;)

閉塞起点を探す良い練習になりました。

個人的に腸閉塞ブートキャンプをして頂ければ是非受講させて頂きたいと思いました。

アウトプットありがとうございます。

>個人的に腸閉塞ブートキャンプをして頂ければ是非受講させて頂きたいと思いました。

ありがとうございます。

結局最後難しいのは腸閉塞だと思いますので、構想にはあるのですが、全く着手できておりません(^_^;)

隊長!自分も腸閉塞ブートキャンプに参加したいでありますっ!

いつもお世話になっております。

レジデントのための腹部画像教室に載っている腸閉塞の系統的読影法、読むだけではイメージが湧かなかったので、実際の症例を読影する動画は非常にためになりました。

虫垂ブートキャンプのおかげで胃〜十二指腸、結腸は追えるようになりましたが、小腸はすごく大変だと思います。地道に小腸を追う作業を一番最後に持ってきているこの系統的読影法はとても理にかなっていると思いました。

アウトプットありがとうございます。

>レジデントのための腹部画像教室に載っている腸閉塞の系統的読影法、読むだけではイメージが湧かなかったので、実際の症例を読影する動画は非常にためになりました。

そう言っていただけると追加で動画を作った甲斐があります(^^)

>小腸はすごく大変だと思います。地道に小腸を追う作業を一番最後に持ってきているこの系統的読影法はとても理にかなっていると思いました。

そうなんです。

地道に追う作業は非常に重要で、お時間があるときは是非やっていただきたいのですが、そうも言ってられないのが救急外来です。

PCばかり見てると長けた看護師さんは嫌みも言ってきます(^_^;)

1年目のときに、非常にマイペースな3年目の先生のもと救急外来をやって一緒に画像を見ていたら

「おいしゃさーん、おいしゃさーん、どこにいますか〜〜?」

なんて大声出す看護師さんもいました・・・。目の前におるやろ!と思いつつ。

その3年目の先生は気にもせずマイペースでしたが。

そんなときに、この読影法は力を貸してくれるはずです!

大変勉強になっております。

男性なのにダグラス窩を言っているのはわかりやすさのためですか。

学生時代に男性でダグラス窩というと『男にはないだろ』と毎回突っ込まれていた思い出があって気になってしまって。

アウトプットありがとうございます。

確かに男性では厳密には、直腸膀胱窩が正しいです。

「男性 ダグラス窩」で検索していただけると男性でも便宜上使うこともあると記載があります。

そして、ついこの便宜上を日常でも使っている自分に気づきました(^_^;)

ご指摘いただきありがとうございます。

「腸閉塞」と「イレウス」のような関係ですかね・・・。

腹痛の患者さんで、上腸間膜動脈閉塞症の診断ができなかった苦い経験があります。系統的読影法では、先ず最初に、SMA、SMVのチェックを行うとのことでした。腸管壊死に陥って腸管拡張となった時点では遅いのですが、それでもイレウスの画像を見たら、第一にSMA,SMVをチェックするというのは納得できます。系統的読影法はすごいなあ、しっかり身につけたいなあと思います。

アウトプットありがとうございます。

>腹痛の患者さんで、上腸間膜動脈閉塞症の診断ができなかった苦い経験があります。

それは貴重な体験をされておられますね。

>第一にSMA,SMVをチェックするというのは納得できます。

それゆえに、まずSMA、SMVのチェックの重要性がわかるということですね。

「なぜ、まずSMA,SMV?」と思われている方もおられると思いますので、貴重な体験談ありがとうございます。

食道〜十二指腸、直腸〜回盲部まで腸管を追えるようになり、成長を感じています。

この調子で頑張ります。

アウトプットありがとうございます。

追える腸管がおえるようになってきたとのことで、大変嬉しく思います。

是非現場でも時間を見つけて追ってみてください。

男性ですが腹水が出現しておりますし絞扼性腸閉塞の可能性が否定できないように思えましたが、造影CTは撮影されていたのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

今回は単純CTのみしか撮影されていません。

腹水は絞扼性腸閉塞を疑う一つの所見となりますが、今回は少量ですし、これがあるから絞扼性というわけではありません。

単純CTで腸管壁の高吸収がないか。

腸間膜の浮腫がないか。

腸管壁肥厚がないか。

closed loopを疑う所見がないか。

これらをチェックすることになりますが、今回は認めていません。

癒着によるものと考えられる閉塞機転を認めている点からも、単純性腸閉塞と考えられます。