症例7

【症例】50歳代男性

【主訴】発熱、全身倦怠感

【データ】WBC 10200,CRP 17.83,AST/ALT=43/62,ALP 361

画像はこちら

肝右葉S7に辺縁に造影効果を有する低吸収域(LDA)を認めています。

肝右葉S7に辺縁に造影効果を有する低吸収域(LDA)を認めています。

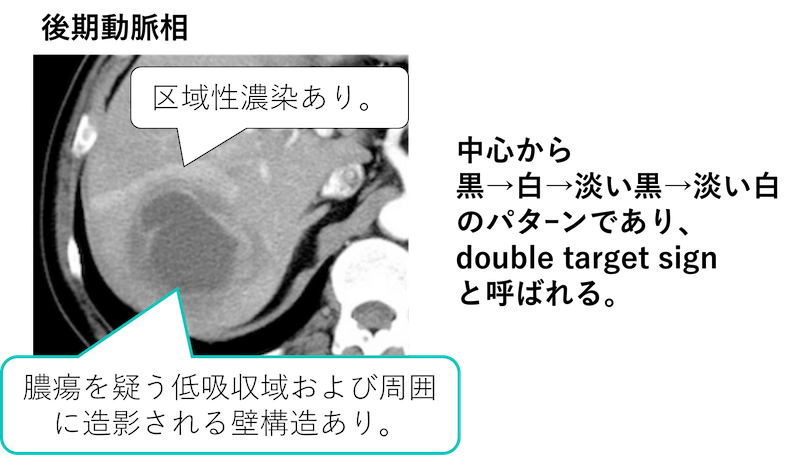

とくに後期動脈相(2相目)では上のように、中心部から

- 低吸収(黒)→高吸収(白)→淡い低吸収(淡い黒)→淡い高吸収(淡い白)

と4層を認めています。2重の輪に見えることからこれをdouble target signと呼びます。

それぞれ内側から

- 膿瘍→膿瘍壁→反応性浮腫→区域性濃染

に相当します。

肝膿瘍と診断されます。

サイズも大きく、経皮的肝膿瘍ドレナージ術が施行されました。

診断:肝膿瘍

※孤立性および右葉後区域という点からはアメーバによる肝膿瘍の可能性も考慮します。ちょっと古い症例でカルテを取り寄せて調べてみましたが、採血で赤痢アメーバ100未満とのみ記載があり、ドレナージした膿瘍の培養結果は記載がありませんでした。ドレナージおよび抗生物質で加療されており、細菌性だったのだろうと推測されます。

その他所見:

- 腎嚢胞あり。

- 冠動脈にステント留置あり。

症例7の解説動画

肝膿瘍について

補足動画 肝区域の覚え方

※ちょっと古い動画でバックに音楽が流れていますが気にされないでください(^_^;)

症例7のQ&A

- double target signを知らず、画像で区域的に淡く高吸収となっているのを見た時に肝膿瘍ではない何か別の疾患でこのようになっているのかと考えてしまいました。勉強になりました。ありがとうございます。

- 通常ダイナミック撮影されないことが多いかも知れないので、まずは平衡相で肝膿瘍と診断できればいいと思います。

- 胆嚢炎で胆摘を考えるときに、病院や主治医によってはまず内科的治療をする方針もあると思います。

内科的治療を先行する理由としては、全身状態や炎症の程度、癒着など様々な理由があるのだと思いますが、ある外科の先生から「発症後2日以内に手術できないなら胆嚢が固くなってしまい、柔らかくなるのを待ってから手術になるから3週間ほど空けることになる」というのを聞いたことがあります。

このときにふと思ったのですが、CTやMRIなど画像上で「胆嚢の固さ」を示す所見はあるのでしょうか?胆嚢壁の厚さや辺縁の形状などで何か指標はありますか?また、MRIのエラストグラフィなどなら分かるのでしょうか?(当院ではエラストグラフィのソフトウェアがなく試せません。) - おっしゃるように、急性胆嚢炎は発症2-3日以内にオペするのが望ましいとされており、色んな理由でオペ出来ない時はPTGBDなどをして、炎症納めてからオペする事もあります。

胆嚢の硬さについては画像での評価は厳しいと思います。当院もエラストグラフィがありません(;゚ロ゚)

- 区域濃染とdouble signについてしりました。区域濃染するのはなぜでしょうか?炎症性?なのでしょうか

- 炎症が膿瘍周囲の肝実質のGlisson鞘に及ぶ

→Glisson鞘内の門脈枝が狭小化する

→門脈血流が区域性に低下する

→代償性に動脈血流が増加するという機序と考えられています。https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/4619

の肝内胆管に炎症があると、どうして早期動脈相でもやもやになるか?

というところと基本的に機序は同様です。

- 造影効果が分からず、嚢胞としてしまいました。

- 典型的な症例ですので、目に焼き付けてください。

- double target signについて皆と同じく初めて知りました。他の臓器でもこのような事は起こりますか?

- 他の臓器では起こらないかと思います。

- 膿瘍はring enhancement しか知りませんでした。double target sign 覚えておきます。

- 基本ring enhancementで十分ですが、覚えておいて損はありません。

- 肝区域の同定が苦手なのですが、膿瘍の部位はS6であっていますか?

- ドーム下から後区域に存在していますので、S7メインで一部S6にもかかっているかと思います。

- 肝膿瘍は後区域に孤発性なのでアメーバ性かなと思いました。どこまで信頼性がおけるかわかりませんが。

- おっしゃるように孤立性および右葉後区域という点からはアメーバの可能性も考えなくてはですね。

ちょっと古い症例でカルテを取り出して調べてみましたが、採血で赤痢アメーバ100未満とのみ記載があり、

ドレナージした膿瘍の培養結果は記載がありませんでした。

ドレナージおよび抗生物質で加療されており、細菌性だったのだろうと推測されます。

- 肝膿瘍を転移性肝癌と思ってしまいました。肝嚢胞は嚢胞周囲の輪状の造影効果増強、肝膿瘍はdoble target signという認識でよいでしょうか?

- 肝膿瘍も発生初期は転移性肝癌や原発性肝癌と鑑別が難しいことがあります。

今回は、肝臓に液貯留している点や、doble target signなどから肝膿瘍が疑われます。肝嚢胞は造影効果は通常ありません。

- 肝区域に関してですが、S5/8, S6/7(上と下)の解剖学的な境界はないのでしょうか。自分は腎臓が見えるレベルからS5, S6と判断していますが・・・何かメルクマールはありますか?

- おっしゃるようにここが盲点です。

厳密な境界線はありません。

門脈が中心部にあるのでそこからどちらにより近いか判断か、概ね上か下かで判断するしかありません。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

肝膿瘍でのdouble target signとその機序、勉強になりました。グリソン鞘がキモで、他の臓器における膿瘍はこのような所見にならないのですね。

アウトプットありがとうございます。

リング状の造影効果を示す被膜を有するのはどこの部位の膿瘍でも同じですが、double target signは肝膿瘍ならではですね。

胆嚢炎での復習の成果が出て区域濃染を判断でき炎症の存在があるだろうと考えることができました。

炎症周囲の背側の腹膜の肥厚は有意ではないのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>胆嚢炎での復習の成果が出て区域濃染を判断でき炎症の存在があるだろうと考えることができました。

おっしゃるように胆嚢炎と同様ですね。

肝臓に炎症が波及している場合、まだらな早期濃染を生じることがあります。

>炎症周囲の背側の腹膜の肥厚は有意ではないのでしょうか。

確かに少し肥厚しているようにも見えますが、横隔膜も同部にあり、あまり有意とは思いませんでした。

リング状の造影効果まで分かりました。以前のコメントにもありますが、初期の肝膿瘍はdouble target signや区域濃染がみられないことがあるんですね

アウトプットありがとうございます。

>初期の肝膿瘍はdouble target signや区域濃染がみられないことがあるんですね

ですね。初期は膿瘍腔が分かりにくいこともありますので注意が必要です。

とても勉強になります。早期膿染の機序がわかりやすくスッキリしました。

初歩的な疑問でもうしわけないのですが、下大静脈が動脈相だと少し潰れているように感じたのですが、特に意義はないのでしょうか。また、動脈相でも下大静脈や腎静脈が染まっているのは普通なのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>下大静脈が動脈相だと少し潰れているように感じたのですが、特に意義はないのでしょうか。

特に意義はありません。脱水があるともっとぺしゃんこのこともあります。

>また、動脈相でも下大静脈や腎静脈が染まっているのは普通なのでしょうか。

一部は造影されることがあります。

毎日楽しく学べています!ありがとうございます。

いきなりは難しいとは思うのですが、今後、問題の症例に対しての先生の読影レポート等作ったりはできないでしょうか?自分は放射線科医で、問題自体はなんとかできているのですが、レポートでの言い回しなどどういう風に書けばいいのか迷うときがあります。その際に先生の言い回し等も学べれば(あとは鑑別の挙げ方など)いいなと思いました。いきなりは難しいと思いますが、ご検討の頂ければ幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>問題の症例に対しての先生の読影レポート等作ったりはできないでしょうか?

以前別の方からも言われたことがあるのですが(確か腹部の時に言われたのでそのうちコメントが出てくると思いますが)、全症例となると厳しいです。

症例1−3でお試しいただいた以上のことはできません。

申し訳ありませんが、システム全体に関する要望はお受けできませんのでご了承ください。

お世話になっております。(今更ですが)明けましておめでとうございます。お疲れさまです。

質問ではないのですが(質問はQ&Aですべて解決できちゃいました。Q&Aも有能ですね)肝区域の説明動画がスーパー分かりやすかったです!ということが言いたかったです笑

アウトプットありがとうございます。

返信遅くなり申し訳ありません。

>質問はQ&Aですべて解決できちゃいました。Q&Aも有能ですね

よかったです。Q&Aは過去の実際の質問を転載していますので、みなさんが疑問に思われるところだと思います。

>肝区域の説明動画がスーパー分かりやすかったです!ということが言いたかったです笑

ありがとうございます!(^^)

なぜアメーバ肝膿瘍は後区域に多いのでしょか。血流の関係ですか?

アウトプットありがとうございます。

いろいろ調べてみましたが、理由については記載がなく、わかりません。

また分かれば追記します。

今回の症例の肝膿瘍は、単発で単房性との説明がありましたが、55,56では小さい膿瘍があるように見え、57では隔壁があるように思えます。多房性の判断の仕方を教えてください。

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように完全な単房性ではありませんね。

単房性もしくは2房性が正しいです。

ring enhancementときたら、膿瘍、転移性腫瘍、膠芽腫などを考えるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

肝臓では、膠芽腫は考えませんが、膿瘍や転移性腫瘍をまずは考えますね。

いつも勉強になる症例をありがとうございます。解説動画では機序から説明されていて理解しやすく助かっています。

肝膿瘍とは関係ないですが、大動脈壁の石灰化の部分がいつも解離にみえてしまいドキッとします。(今回の画像で言うと73〜77あたりで下行大動脈の壁の部分です)何か見分けるコツなどありますか?

アウトプットありがとうございます。

>大動脈壁の石灰化の部分がいつも解離にみえてしまいドキッとします。(今回の画像で言うと73〜77あたりで下行大動脈の壁の部分です)

石灰化は内膜に起こりますので、その石灰化が大動脈の管腔内に偏位している場合は単純CTであっても解離を疑います。

今回該当部の石灰化は内腔には偏位しておらず、本来の大動脈壁に沿っていますので解離は考えません。

いつもお世話になっております。

肝膿瘍の感染経路に関して直接感染との説明がありましたが、これは周囲臓器からの炎症の波及に伴う感染という認識でいいのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

今回原因および感染経路ははっきりしません。

憩室炎などがあればそれが原因で肝膿瘍を来すことがありますが、そのような所見は今回認めません。

double target signの区域性濃染の機序は理解できたのですが、浮腫から濃染が生じるのでしたらその内側の浮腫領域はどうして低吸収となるのでしょうか??

基本的な質問かもしれませんが、教えていただけると幸いです。

アウトプットありがとうございます。

肝臓に限らず、臓器に膿瘍や血腫などが出現すると周りには浮腫性変化が起こります。

脳出血でも血腫は高吸収ですが、その周りに低吸収の浮腫が生じてきます。浮腫は水っぽいため低吸収となります。

今回の肝膿瘍も周りに浮腫が生じるため低吸収となります。

一方で今回の区域性濃染はグリソン鞘レベルでの話ですので、実質臓器そのものの浮腫ではありません。

区域性濃染を理解するための説明です。

肝実質そのものの浮腫は被膜の周りの浮腫で、これは単純CTでも指摘可能です(今回は単純CTはありませんが)。