【頭部】TIPS症例26-1

【症例】80歳代男性

スクリーニング

画像はこちら

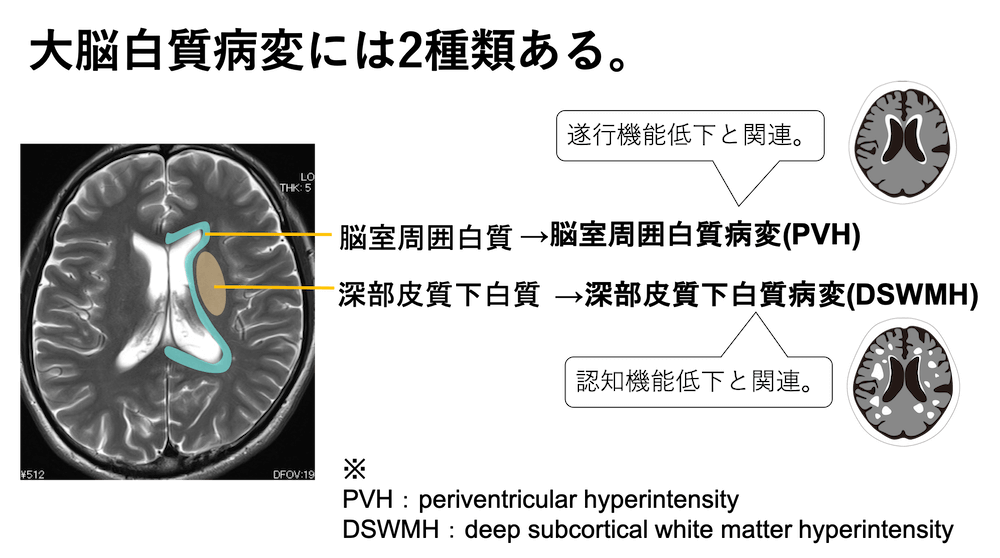

脳ドックのガイドライン2019では、大脳白質病変について、

- 脳室周囲病変(PVH)

- 深部皮質下白質病変(DSWMH)

に分けて評価するよう記載があります。

では、この症例ではそれぞれいかがでしょうか?

その前に大脳の白質病変について見ていきましょう。

上にあるように、大脳白質病変は

- 脳室周囲白質病変(PVH)

- 深部皮質下白質病変(DSWMH)

に分けられ、それぞれについて評価します。

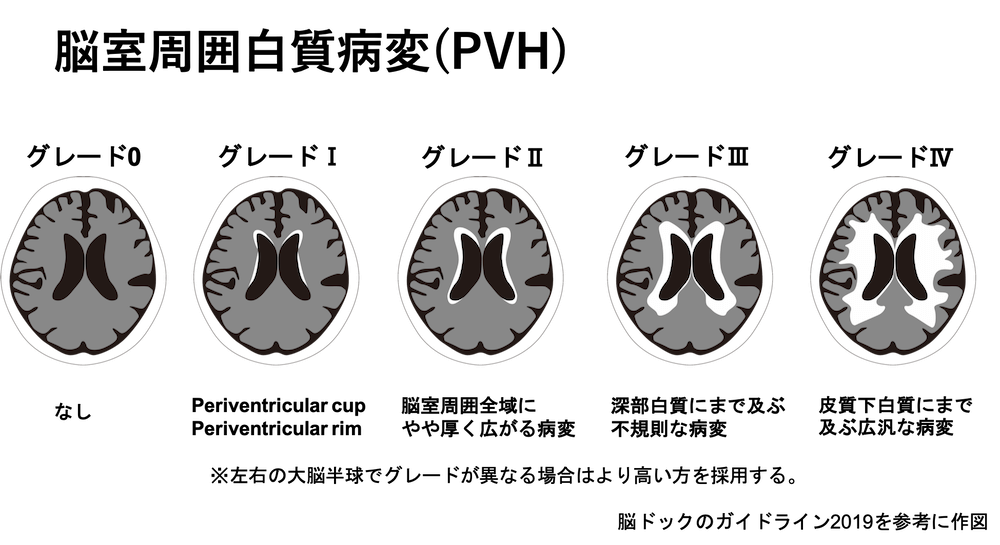

まず脳室周囲白質病変(PVH)は上のようにグレード0からⅣに分けられます。

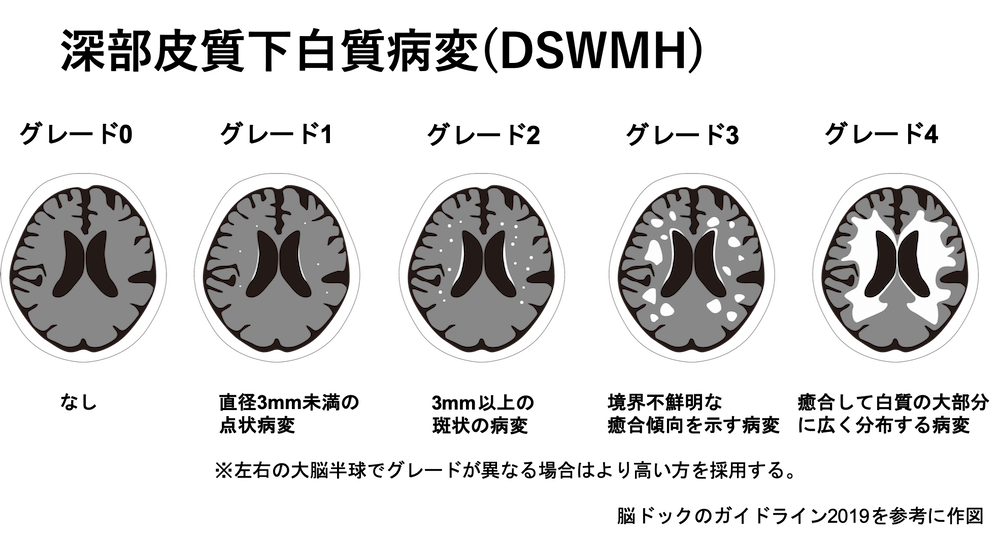

続いて、深部皮質下白質病変(DSWMH)も上のようにグレード0から4に分けられます。

ともに、進行すると広汎になり区別ができなくなるのがわかると思います。

では、今回の症例はどうでしょうか?

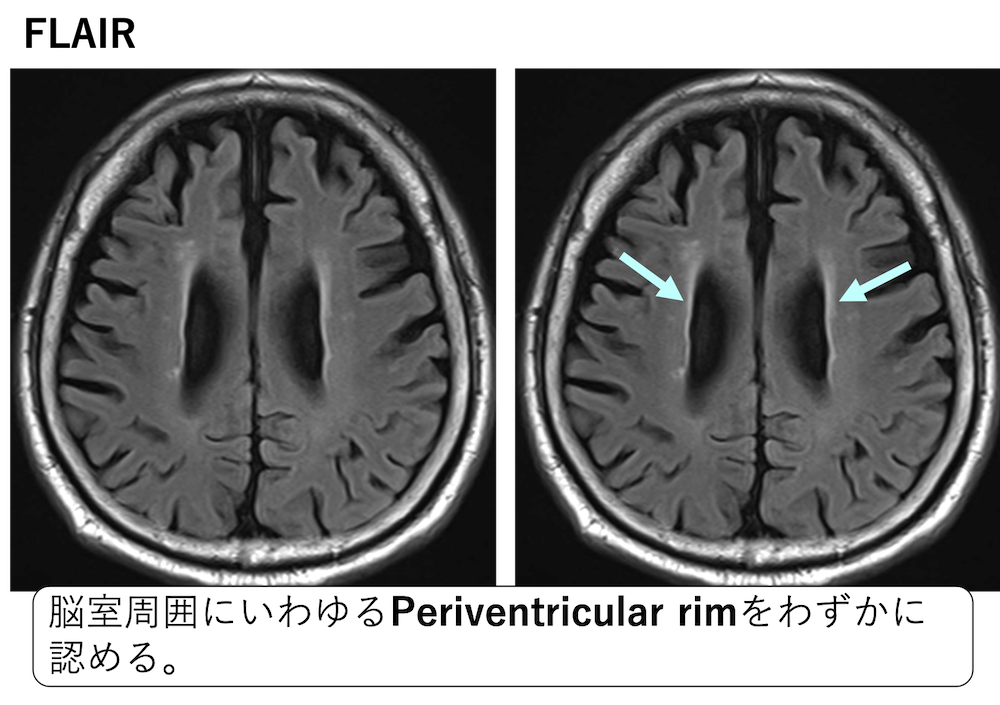

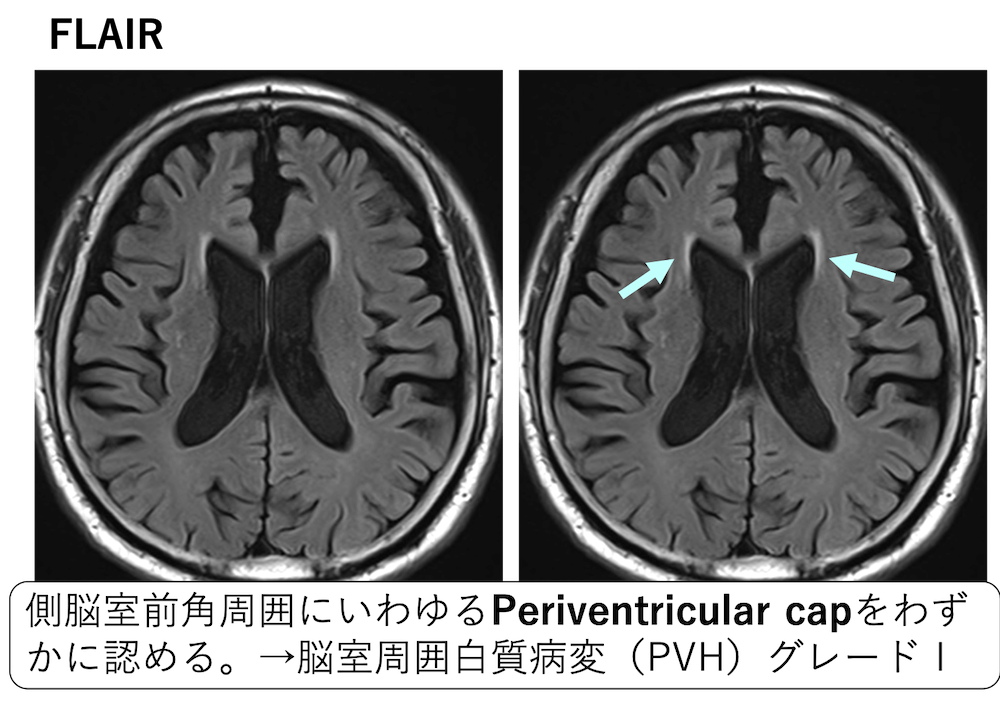

まず脳室周囲から見てみましょう。

すると脳室周囲にはわずかな線状の高信号を認めており、いわゆるperiventricular rimと呼ばれるものです。

また側脳室前角周囲にもわずかなな高信号を認めており、側脳室前角がキャップを被っているようだということでいわゆるperiventricular capを認めています。

脳室周囲白質病変(PVH)のグレートⅠ相当

であることがわかります。

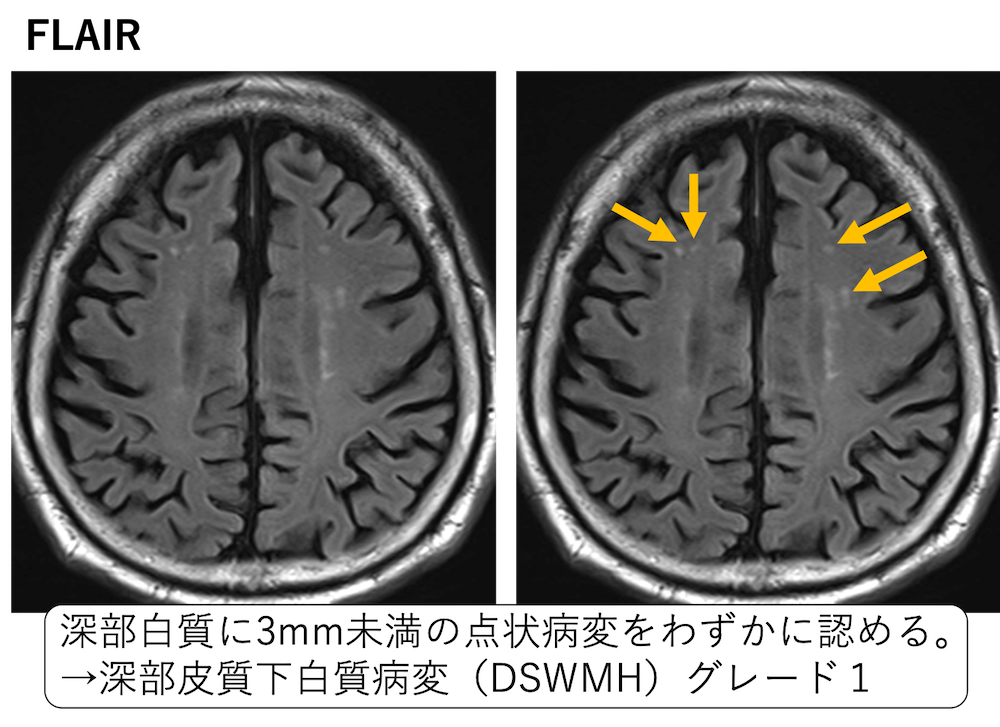

次に深部白質〜皮質下白質を見てみましょう。

深部白質に3mm未満の点状の高信号をわずかに認めています。

深部皮質下白質病変(DSWMH)のグレード1相当

であることがわかります。

診断:

深部皮質下白質病変(DSWMH)グレード1、

脳室周囲白質病変(PVH)グレードⅠ

症例26−2の解説はこちら

関連:脳MRIの慢性虚血性変化とは?イラストと画像でわかりやすく解説!

その他所見:左上顎洞に粘膜肥厚あり。

【頭部】TIPS症例26-1の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

症例26−2の解説はこちら

今日もありがとうございます。

少し前にTwitterでのつぶやきを見ていたおかげで解答出来ました。

遺残海馬溝を見落としたのでまた復習します。

アウトプットありがとうございます。

>少し前にTwitterでのつぶやき

つぶやいていましたね・・・。

つぶやきを見ていたら何を作っているのか先取りできますね(@@;)

実際、PVH及びDSWMHともグレード2以下の病変は指摘したことがありません。

そして、おおよそ下記の場合にPVH及びDSWMHを評価していましたが、これでよろしいでしょうか?

1 PVH及びDSWMHが前回に比べて進行した場合。

2 グレード3以上は指摘。

3 認知機能低下などの主訴で撮影された場合に、PVH及びDSWMHを評価しておく。

アウトプットありがとうございます。

>おおよそ下記の場合にPVH及びDSWMHを評価していました

概ねそれで良いかと思います。むしろ人間ドックのガイドラインのようにグレード1−4に分けて記載するよりも臨床向きな評価の仕方ではないかと思います。

人によってはグレード2でも指摘する場合もありますね。(グレード3以上など目立つ場合じゃない限り、どこまで指摘するのかは人にもよりますね)

個人的にはこの人間ドックのグレード分類は使いにくいと考えています。

そして実際日常臨床では「グレード2とグレードⅢで・・・」などは記載していません。

ですが、使いにくいことは承知の上で、あえて今回は人間ドックガイドラインに寄り添って(^_^;)

ガイドライン通りに評価してみようじゃないか!という企画第一弾です。

普段なんとなく、白質変性!としか漠然とみていないですが、

PVHとDSWMHと分けて見ることでどちらがより強いのかも見えてきますし。

※数症例を経験してもらって、PVHとDSWMHを正確に評価できるようになろう!という意図では全くありません。

※いかに使いにくく、境界がわかりにくいグレードであり、日常向きではないことをあえて体感していただきます。

※あえてグレード分類して体感していただくことで、指摘するべき変性の強いグレード3,4相当がどんなものなのかが見えてくると思います。

遺残海馬溝は見落としますね・・・

これからはgradeも意識しながら確認します.

アウトプットありがとうございます。

>遺残海馬溝は見落としますね

見落としても問題ありません。

これを陳旧性脳梗塞だ!と指摘するよりははるかにましです。

2019年版は有料でまだ見たことがありません。

PVH及びDSWMHは、日頃最も目にするのに詳しく勉強したことがないので大変興味深いものでした。

主治医のDr.が画像を踏まえてどのような考え方をするのか(進行があっても年齢や症状など総合的に判断して、どういう治療(予防?)をするのか)興味があるので、今度専門医に聞いてみたいと思いました。

アウトプットありがとうございます。

>PVH及びDSWMHは、日頃最も目にするのに詳しく勉強したことがないので大変興味深いものでした。

しばらくこのシリーズが続きますので、どんなパターンがあるのか是非チェックしてみてください。

普段何気なくみていた変性が、「確かにこれは変性が強いな。指摘おいた方がよいのではないか」と思えるようになってきます。

おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。

大脳白質病変は、頭部救急で始めて遭遇したときに比べ、だいぶん慣れてきました。

しかし、ローマ数字とアラビア数字、どっちがどっちか混乱しそうです。

アウトプットありがとうございます。

>大脳白質病変は、頭部救急で始めて遭遇したときに比べ、だいぶん慣れてきました。

それはよかったです。

頭部救急ではこのように2つに分けずに解説していましたが、ガイドラインによるとこのように分けられるということです。

>しかし、ローマ数字とアラビア数字、どっちがどっちか混乱しそうです。

ですね。覚える必要はありませんし、私も覚えていません(^_^;)

しばしこのシリーズにお付き合いください。

白質病変については以前学会発表したため勉強したことがあり、即答できました。

(放射線科の学会ではありません!)

脳ドックのガイドラインも持ってます。笑

どこで役に立つかわかりませんね!

なんか嬉しくなりました。

でもいつもレポートにはグレードまで記載していません。。

グレードまで指摘するべきでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>白質病変については以前学会発表したため勉強したことがあり

そうなんですね。それならば私よりよほど詳しいでしょうね(^_^;)

>脳ドックのガイドラインも持ってます。笑

そうなんですね。脳ドックつけている人でもなかなか持っている人は実際は少ないと思います。

私もこのコンテンツを作るために購入しました。

>でもいつもレポートにはグレードまで記載していません。。

グレードまで指摘するべきでしょうか?

私も記載していませんが、程度が強いものは強いと記載しています。

実際には役に立っていない分類なのかもしれませんが、分けて白質変性を考えるケースはなかなかないと思います。

どちらがより強いかで症状とも関連してきますので意識はした方がいいのかもしれませんね。

DWI12~14/48の両側レンズ核の低信号は何を表しているのでしょうか。これまでのTIPS・救急でみたような気もするのですが、振り返ってみても見つけられず思い出せませんでした…よろしくお願い致します。

アウトプットありがとうございます。

>両側レンズ核の低信号は何を表しているのでしょうか。

T2*WIでも信号低下を認めていますので生理的な鉄沈着、生理的な石灰化を見ていると考えられますが、確かに少し目立ちますね。

生活習慣病(特に脂質代謝異常)の方を診療していると、頸動脈エコーの検査を受けていただく事が多いです。

そこで、厚めのプラークや、頸動脈自体の中等度以上の狭窄が指摘されると頸部MRIの精査を勧められることがあります。

その際、頸動脈のMRA, 頭蓋内MRAだけオーダーするのも良いかもしれません。

しかし大脳深部白質病変、脳室周囲白質病変の陳旧性梗塞巣を評価することが、その先の脳梗塞・脳出血リスクを評価することにつながるだろうと考えます。

strong statin導入の根拠になるのではないかと考えてしまいます。

一方で頸動脈のMRA, 頭蓋内MRA+頭部MRIのルーチンを一気に検査すると1人の患者さんで30分以上かかってしまい、1.5TのMRI装置1台しかない当施設では負担が大きすぎるとのことでした。

その場合頸動脈のMRA, 頭蓋内MRA+頭部FLAIR(axialだけ)のみでPVL, DSWMHはある程度正確に評価できるでしょうか。

長々書いてしまいましたが、つまり白質病変をFLAIRだけである程度評価できるでしょうかという質問に近いです。

もしくは上のようなケースの場合、陳旧性白質病変以外に頭部MRIで評価すべきところがあるかどうかという質問も含めてお伺いしたいです。

またこういったことはガイドラインに定められているかどうかもアドバイスいただければ助かります。

なんでも聞いてしまってすみません。

アウトプットありがとうございます。

確かに、頭蓋内MRA+頭部MRIのルーチンを撮影すると時間がかかります。

頸部と頭部は場所が別なので、当院では別日に撮影されます。

同日撮影する場合はおっしゃるように、頸動脈のMRA, 頭蓋内MRA+頭部FLAIR(axialだけ)で良いと思いますが、拡散強調像(DWI)もできたら欲しいところですね。

基本何もないのでしょうけど、無症候性の急性期〜亜急性期の脳梗塞があることが稀にありますので。

>もしくは上のようなケースの場合、陳旧性白質病変以外に頭部MRIで評価すべきところがあるかどうかという質問も含めてお伺いしたいです。

生活習慣病の評価であっても、陳旧性脳出血、脳腫瘍、血管奇形、萎縮の程度など、陳旧性白質病変以外に見るべき疾患、加齢性変化はたくさんあります。

>またこういったことはガイドラインに定められているかどうかもアドバイスいただければ助かります。

脳ドックガイドラインには、T1WI,T2WI、FLAIR、T2*WIの4種類が必須と記載があります。

ドックという意味で見るべきは、

・無症候性脳梗塞(陳旧性)

・血管周囲腔

・大脳白質病変

・脳微小出血・陳旧性脳出血

・MRAでは動脈瘤など

と記載がありますね。

これらを見つつも、脳腫瘍を見落とした。ではいけないので、白質病変やラクナ梗塞、微小出血の好発部位を見つつも全体的に観察することが必要ですね。

DSWMHはグレード2にしてしまいました。なかなか境界が難しいです。読影のときにも悩みます。

アウトプットありがとうございます。

境界は難しいですね・・・。

3mmといっても実際測定する人は少なそうですし、同じ読影者でも次の日にはグレードが変わることもあるような気もします。

ただグレード1と3は明らかに違いますので、この辺りが評価できれば良いと思います。