【頭部】TIPS症例8

【症例】60歳代男性

画像はこちら

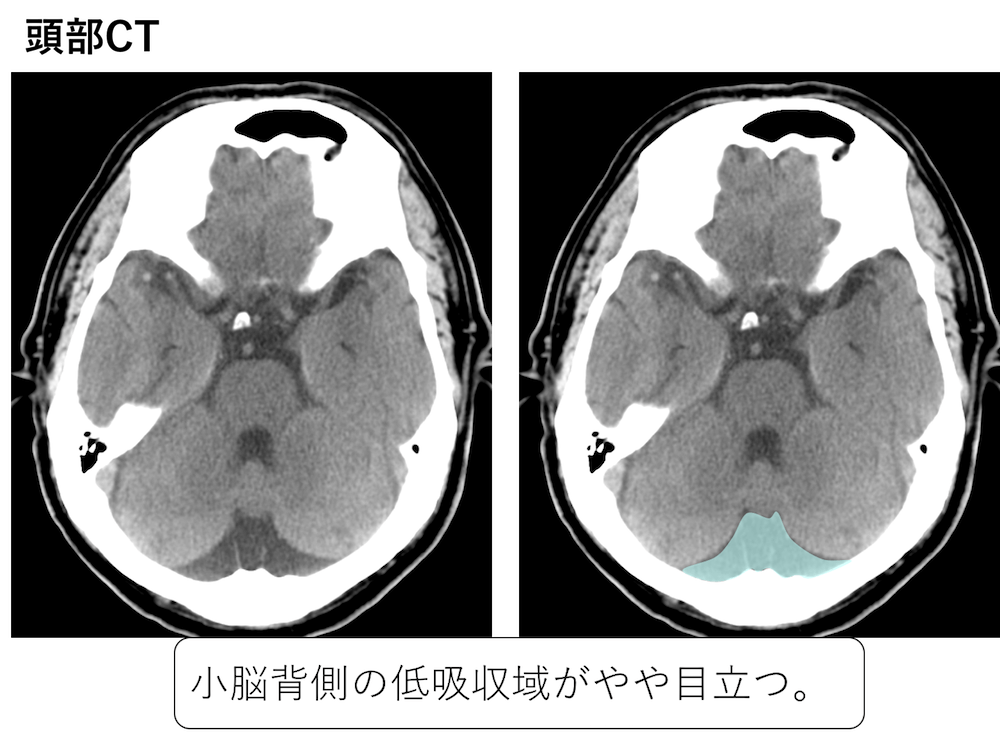

小脳の背側にある低吸収域(LDA)は何?

小脳背側の低吸収域が正常症例よりも目立つことが分かります。

低吸収域はくも膜下腔にある脳脊髄液と等吸収を示しています。

何か嚢胞があるのでしょうか?

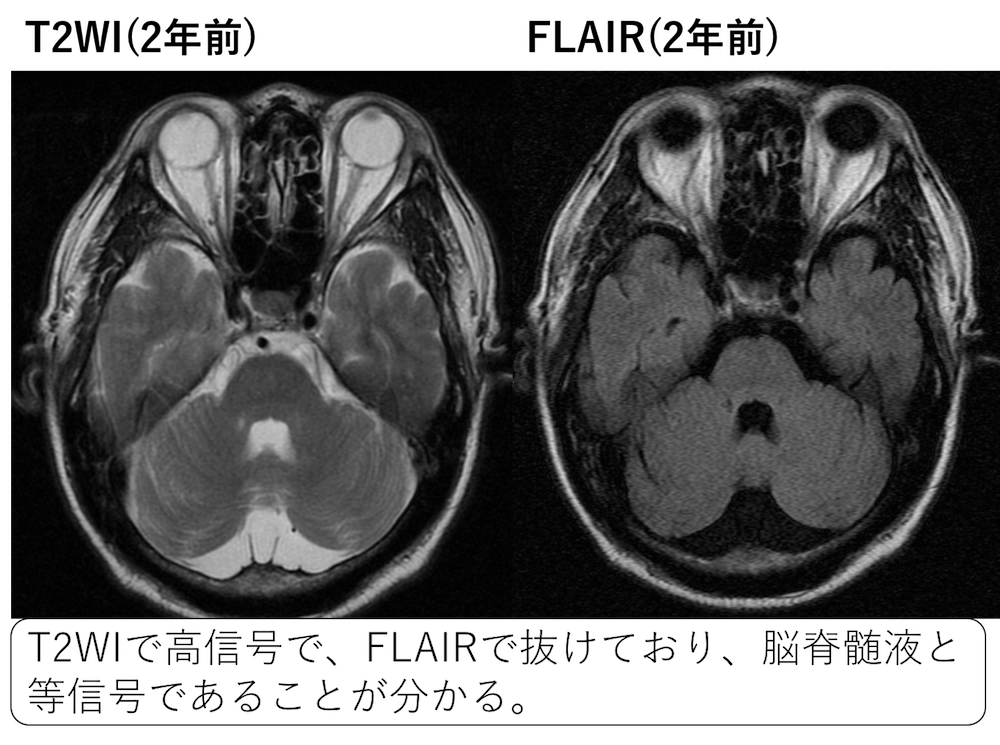

直近のMRIの画像がないため2年前のものと5年後のものになりますが、参考画像として見てみましょう。

T2WIで高信号で、FLAIRで抜けており、脳脊髄液と等信号であることがMRIからも分かる。

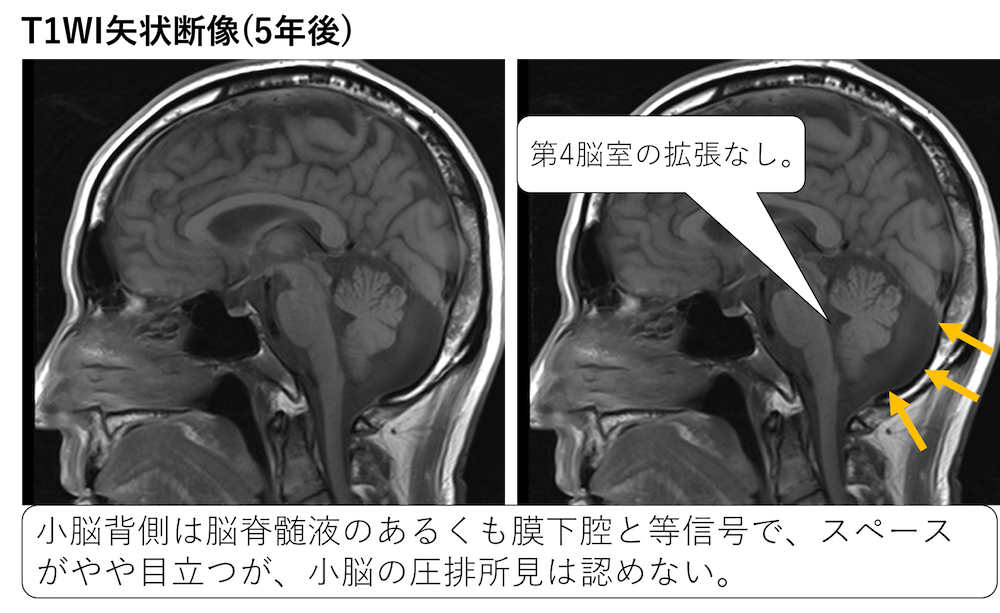

矢状断像を見たいところですが、撮影されていなかったため5年後の画像を参考画像で見てみましょう。

(経過の中で特にイベントなどは起こっていません)

矢状断像では、小脳背側は脳脊髄液のあるくも膜下腔と等信号であり、スペースがやや目立ちますが、小脳の圧排所見は認めていません。

また、拡張しているのはここだけであり、第4脳室などには拡張は認めていません。

これも正常変異の一つで、

巨大大槽(mega cisterna magna)

と呼ばれます。くも膜下腔の局所的な拡張です。

診断:巨大大槽(mega cisterna magna)

※くも膜嚢胞と鑑別が困難なことがありますが、脳室を圧排し水頭症を来すようなくも膜嚢胞でない限り、鑑別する意義もそれほどないとされます。

【頭部】TIPS症例8の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

これまでの頭部の問題を解いてきたので

正解することが、出来ました。

ありがとうございます。

質問なのですが

DWI/ADC(5年後)の

画像で同部位が

他のくも膜下腔の脳脊髄液と

少し色目が違う(少し高信号)

のように見えるのですが

アーチファクト関連でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>正解することが、出来ました。

それはよかったです。

>他のくも膜下腔の脳脊髄液と

少し色目が違う(少し高信号)

のように見える

そうですね。脳底部などのくも膜下腔よりやや高信号になっていますね。

ただし、前頭葉の前側や脳室内とはほぼ等信号ですね。

同じ髄液でも流れやくも膜小柱の分布などにより若干異なることはよくあることです。

>アーチファクト関連

髄液の流れがアーチファクトとして見られることがありますが、今回はアーチファクトとまではいかないですね。

今回は迷いませんが、「Blake’s pouch cyst」との鑑別のためにも矢状断が有用だと考えます。

アウトプットありがとうございます。

ですね。しかし、パーキンソン病などを疑う場合でない限り、なかなか矢状断像まで撮影されている症例は少ないですね。少なくとも当院では・・。

かなり症例探しましたが、今回のように過去の画像を使わないと矢状断像が出てきませんでした。

日常臨床では普通に頻度高くあるのですが(^_^;)

普段から正常変異などであっても典型的な症例はどんどんストックしていくことの重要性を再認識しました。

特に異常を感じず巨大脳槽としましたが、kenkenさんの言う「Blake’s pouch cyst」を調べて画像を見るとナルホドと感じました。

ダンディー・ウォーカー症候群はたまに出会いますし、小児で症状などがある場合には意識すべきだと勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>特に異常を感じず巨大脳槽としました

異常を感じないのは素晴らしいことですね。よくあるやつです。

知らないものに出会ったら、信号強度などをわかる組織と比べるのが大事だなぁと思いました。

そして、いつも通りコメント欄のレベルが高い…

アウトプットありがとうございます。

>信号強度などをわかる組織と比べるのが大事だなぁと思いました。

そうですね。脳脊髄液と比べてどうか、脳実質と比べてどうか、筋肉と比べてどうかなどである程度どのようなものなのかを推測することができます。

いつもありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。

今回はわかりませんでした…

コメント欄の先生方のディスカッションが毎度とても勉強になります!

後頭蓋窩にはいろんなものができるのですね。

【菱脳蓋板(神経上皮由来)の嚢胞】

①Dandy-Walker cyst→小脳虫部欠損

②Blake’s pouch cyst→小脳虫部正常

「area membranacraで」検索したところ、どうして虫部が欠損したりしなかったりするのか、発生のわかりやすい図がでてきたので、ようやく理解できました。

【くも膜由来の嚢胞】

❶くも膜嚢胞

❷巨大大槽←今回の症例

こちらは内後頭結節と嚢胞の位置関係が大事とのことでした

とっても勉強になりました!

アウトプット&調べていただきありがとうございます。

巨大大槽は嚢胞ではないのでご注意ください。

なるほど!

くも膜嚢胞と巨大大槽の違いが、ピンときました。本当に動画の力は偉大ですね。

巨大大槽というのは、”小脳の入っている器が大きくなっているだけ”なんですね。

だから、病変部位は、小脳を圧排しないし、第4脳室と交通していて、脳脊髄液の流れは滞らない。

一方で、くも膜嚢胞の場合は、”小脳の入っている器の大きさは変わらないのに、通常はない余計なもの(=くも膜嚢胞)が、入り込んでいる状態”なので、小脳を圧排することがある。

また、くも膜嚢胞は、”外からは隔絶された閉じられた空間”なので、第4脳室とは交通せず、嚢胞内の液体の流れは滞っているんですね。

前回までで、①脈絡叢嚢胞、②脈絡裂嚢胞、③くも膜嚢胞、④巨大大槽 と出てきました。

①~③は外界と交通しない閉じられた空間なのに対して、④は外界と交通しているという点が、重要な相違点かなと思いました。

さらに、”巨大大槽は外界と交通する”ということは、”巨大大槽の中身は脳脊髄液と全く同じ成分で、脳脊髄液と常に等信号を示す(脈絡叢嚢胞のようにFLAIRで脳脊髄液よりやや高信号、DWIにて比較的強い高信号となったり、脈絡裂嚢胞のようにくも膜嚢胞のようにT2WIで周りの脳脊髄液と比べてやや高信号に見えたりしない)”と考えたのですが、そういう認識でいいですか?

アウトプットありがとうございます。

>”小脳の入っている器が大きくなっているだけ”

わかりやすい表現ですね。おっしゃるとおりです。

>”巨大大槽は外界と交通する”ということは、”巨大大槽の中身は脳脊髄液と全く同じ成分で、脳脊髄液と常に等信号を示す(脈絡叢嚢胞のようにFLAIRで脳脊髄液よりやや高信号、DWIにて比較的強い高信号となったり、脈絡裂嚢胞のようにくも膜嚢胞のようにT2WIで周りの脳脊髄液と比べてやや高信号に見えたりしない)”と考えたのですが、そういう認識でいいですか?

そうですね。脳脊髄液と全く同じ成分であっても髄液の流れの有無などで場所によっては信号がやや異なることがありますが、交通ががあるのでその理解で概ね大丈夫です。

巨大な売り場のダイソー(百均)に行ってきたばかりなので一発で覚えました…くだらなくてすみません…ベルガ腔も動画のおかげですんなり覚えることができました。ありがとうございます。

脳血管障害、外傷性損傷、変性性脳疾患による小脳萎縮がないことを確認、小脳背側のくも膜下腔の局所的な拡張なのですね。

アウトプットありがとうございます。

>巨大な売り場のダイソー(百均)に行ってきたばかりなので一発で覚えました…

や、やりますね。φ(..)メモメモ

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/training/wp-content/uploads/2021/09/daiso.png

>ベルガ腔も動画のおかげですんなり覚えることができました。

大変恐縮です。あの部分今回消そうかと思ったのですが、コメントに動画についての記載があるため、残しましたが、そのようにおっしゃってくださる方がいて残して良かったです。

>脳血管障害、外傷性損傷、変性性脳疾患による小脳萎縮がないことを確認、小脳背側のくも膜下腔の局所的な拡張なのですね。

おっしゃるとおりです。