【頭部】症例45

【症例】30歳代女性

【主訴】頭痛

【現病歴】20日前より頭痛あり、近医受診。鎮痛薬で様子を見ていたが症状軽快せず。10日前に他院にて頭部CTが撮影され、硬膜下血腫が疑われ紹介受診となる。頭痛は、座位(立位)で増強し、臥床にて軽減する。

【身体所見】vitalに異常なし。神経学的所見に異常所見なし。

画像はこちら

同日MRI画像

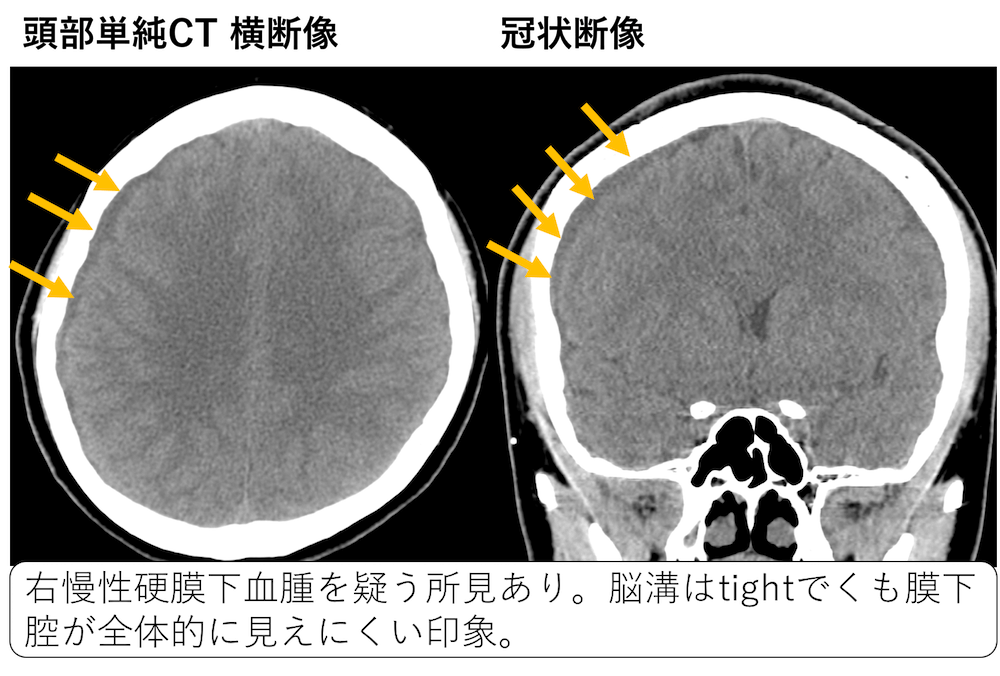

頭部CTでは右に慢性硬膜下血腫を疑う液貯留を認めていることが分かります。

脳溝は全体的に狭く(tightである)、くも膜下腔が全体的に見えにくいということに気付きたいところです。

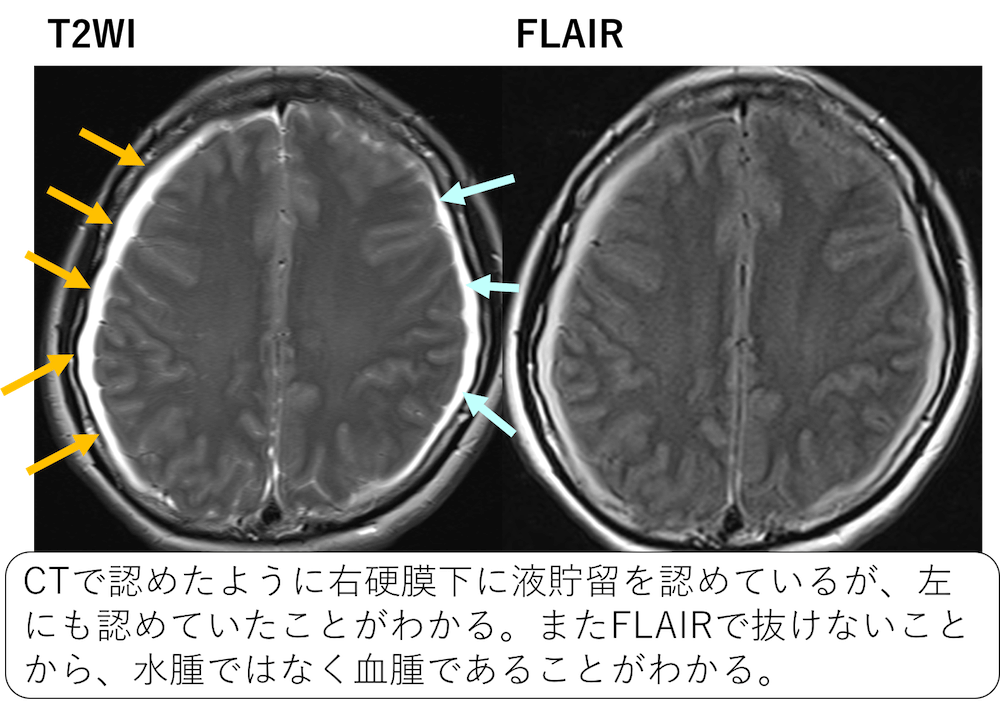

MRIではCTで認めたように右硬膜下に液貯留を認めていることがわかりますが、CTでははっきりしませんでしたが、左にも硬膜下に液貯留を認めていることがわかります。

T2WIだけですと、硬膜下水腫なのか、血腫なのかは判断できませんが、FLAIRで抜けていないことから両側ともに硬膜下血腫であることがわかります。

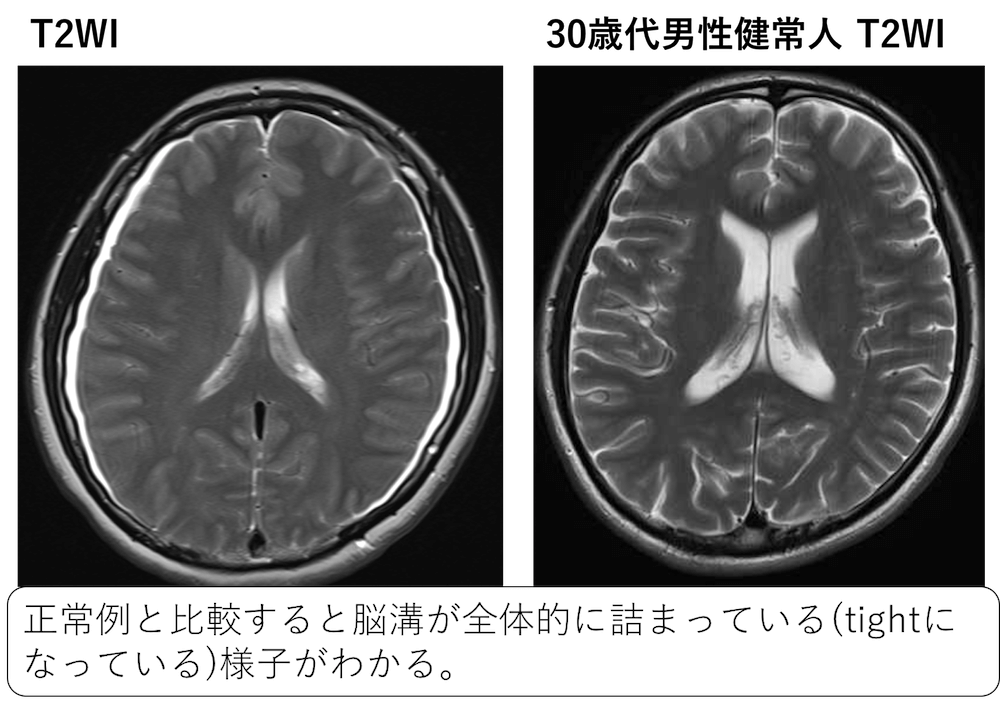

また、脳溝が狭くなっている様子は、健常人の画像と比べるとよく分かります。(健常人の場合は脳溝の高信号の様子がよく分かります。)

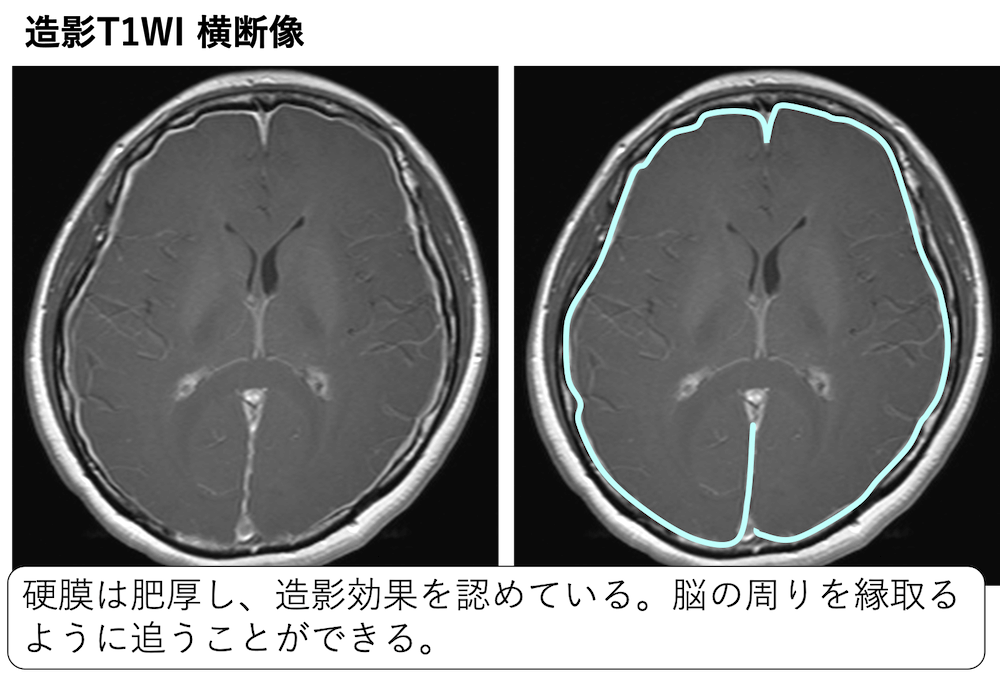

造影MRIでは、硬膜が非常に肥厚して、造影効果増強を認めていることがわかります。

まるで脳の周りを縁取っているかのように追うことができます。

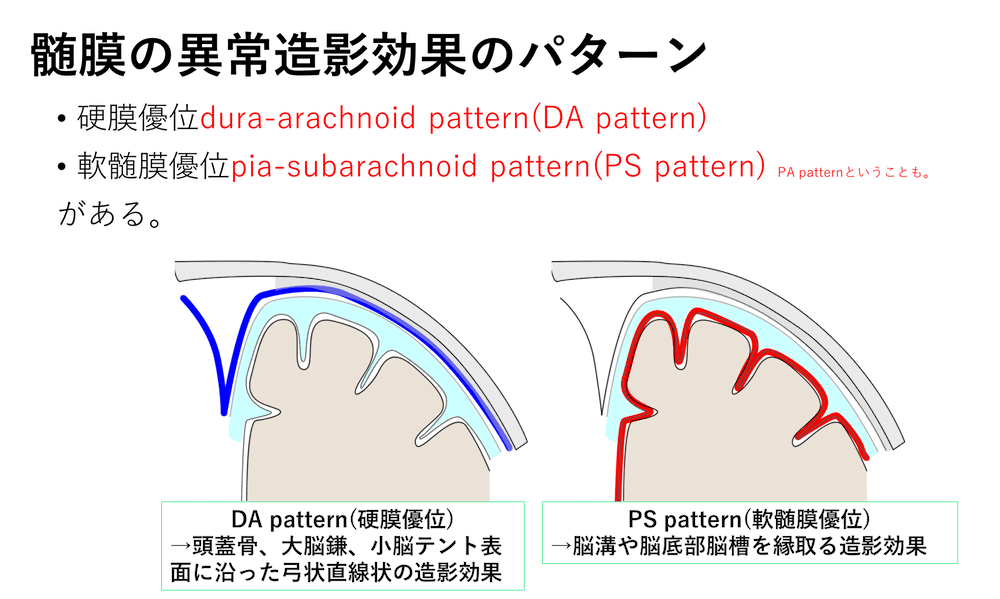

このような髄膜(硬膜+くも膜+軟膜)が造影されるのには2つのパターンがあることが知られています。

- 硬膜が優位に造影されるDAパターン

- 軟髄膜が優位に造影されるPSパターン

の2つです。

今回は、DAパターンであることが分かります。

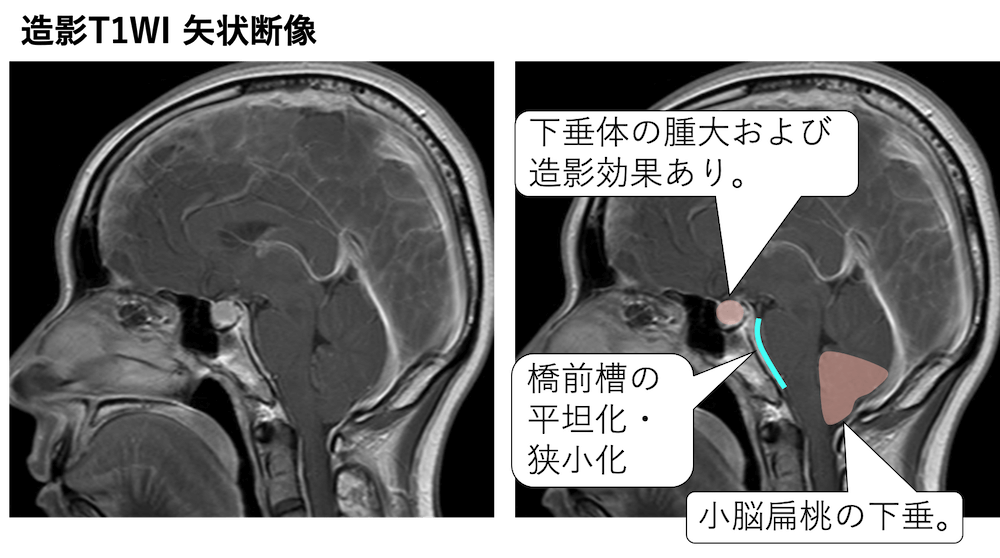

また造影の矢状断像では、

- 下垂体の腫大および造影効果増強

- 橋前槽の平坦化・狭小化

- 小脳扁桃の下垂

の様子が分かります。

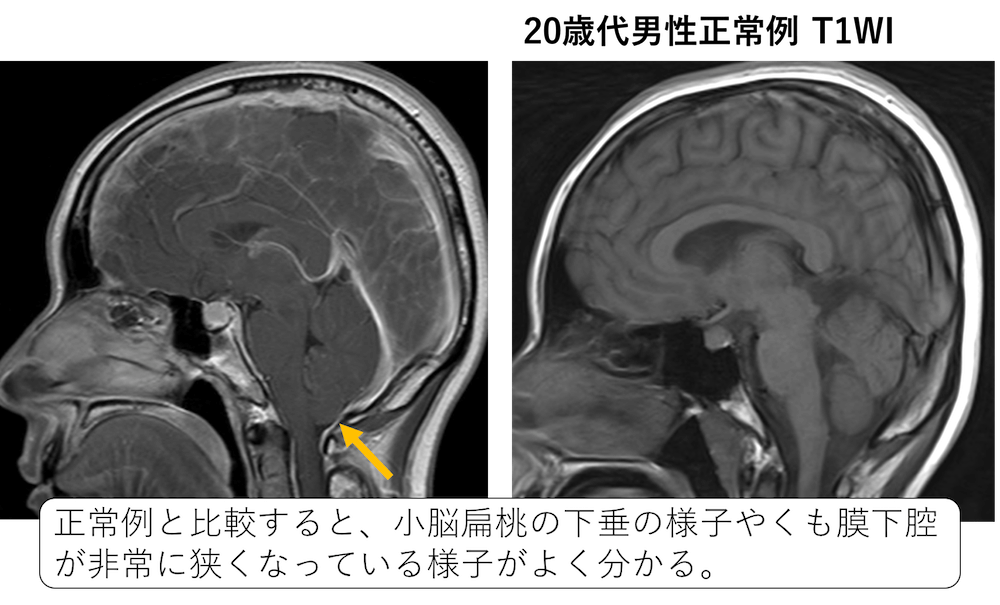

とはいえ、これらは普段見慣れていない所見ですので、正常例と並べるとよくわかります。

20歳代男性正常例→参考症例(T1WI矢状断像)

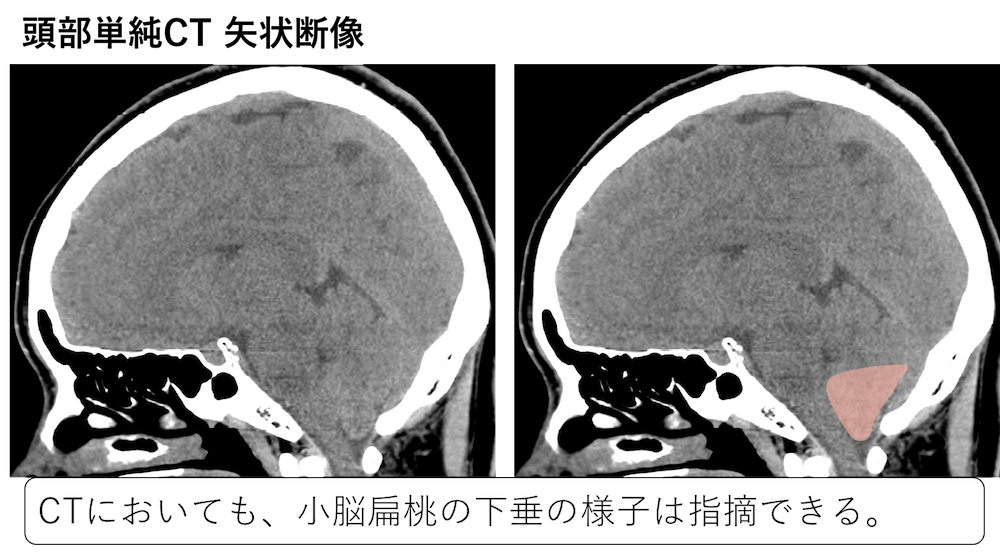

その目で見ることができれば、CTでも小脳扁桃の下垂を指摘することができます。

これらの所見の組み合わせから考えなくてはならない疾患が、低髄液圧症候群です。

診断:低髄液圧症候群

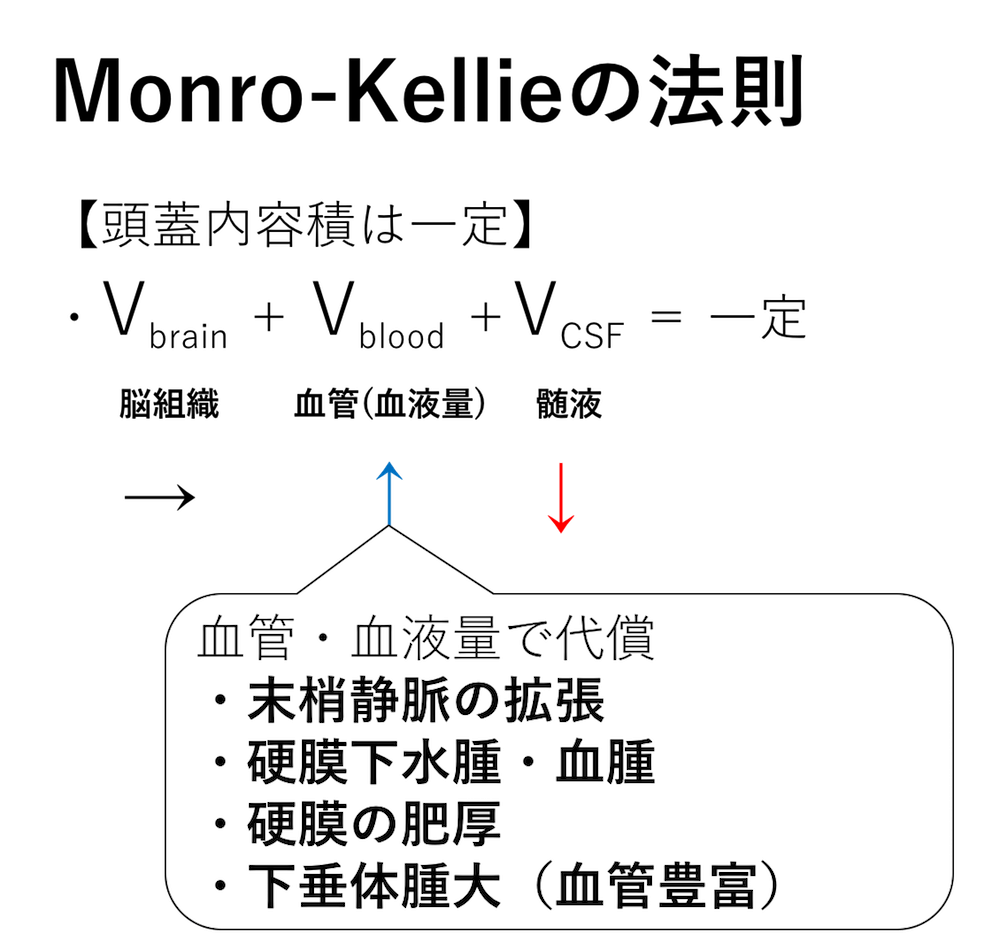

ではなぜこのようなこと(変化)が起こっているのでしょうか?

この疾患では、脳脊髄液が漏出などによって少なくなっていることが原因で起こるものです。

脳脊髄液が少なくなっても、頭蓋内の体積は変わりません。

そのため様々な場所で代償変化が起こっているのです。

両側の硬膜下血腫を認めているのも、外傷後などではなく、頭蓋内体積を一定に保つための代償反応だということです。

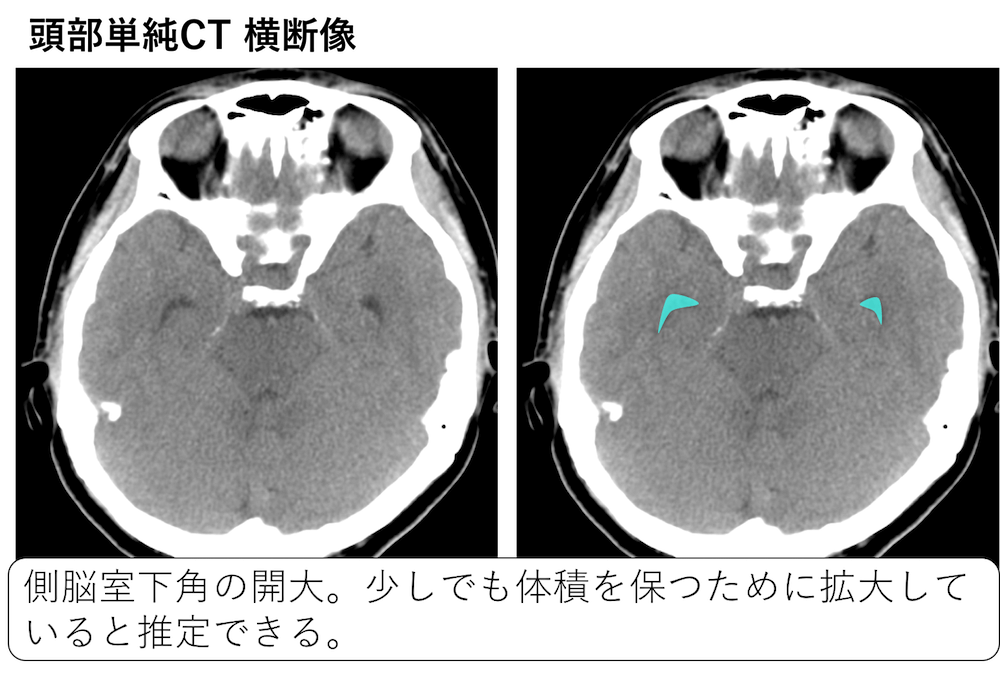

また一部の脳室では拡大が起こるといわれており、

今回30歳代で、低髄液圧症候群により、脳室はむしろ狭小化傾向なのに、側脳室下角は開大しています。

これも代償変化と推測することができます。

※くも膜下出血の際にも、脳室が開いていなくても、この側脳室下角はまず開大することからも、反応しやすい場所なのかも知れません。(私の推測です。)

※MRミエログラフィが施行されましたが、髄液の漏出ははっきりせず、輸液と安静臥床にて症状は軽快して退院となりました。他院からの紹介だったこともあり、他院でその後フォローされており、その後の画像はありません(残念)。

関連:

【頭部】症例45の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

両側の硬膜下血腫、脳室の狭小化は気づきました。

あとは、非常に特徴的な症状から、逆算して先に疾患の検討をつけ、後から答え合わせ的に画像を読んでいく、そんな感じでした。

ルンバールで坐位が禁忌とか、処置後は安静臥床とか、そんなことを思い浮かべながら所見を書いていました。

アウトプットありがとうございます。

>非常に特徴的な症状

確かにそうですね。

>後から答え合わせ的に画像を読んでいく、そんな感じでした。

それでもいいくらい、特徴的な症状かもしれませんね。

今日もありがとうございます。

異常所見には気づけたもののそれが何を意味するのか分かりませんでした…

代償変化を推測するのも面白かったです。異常所見の成り立ちを考えるの楽しいですね。

アウトプットありがとうございます。

>異常所見には気づけたもののそれが何を意味するのか分かりませんでした…

症状が重要な疾患ともいえますね。

>代償変化を推測するのも面白かったです。異常所見の成り立ちを考えるの楽しいですね。

この疾患こそ代償変化が面白いというと語弊がありますが、興味深い疾患ですね。

細かい所見がたくさんあるものの、症状から「その目で見る」がしやすい症例だったと思います。でももし初見だと、どれも言われないと意外と気付けないものだろうなと思います。

アウトプットありがとうございます。

>症状から「その目で見る」がしやすい症例

ですね。

>もし初見だと、どれも言われないと意外と気付けないものだろうなと思います。

硬膜下血腫と、造影MRIでの硬膜の造影効果には気付いて欲しいですね。

外傷の患者では必ず、硬膜下腔や脳幹、小脳の落ち込みを確認するようにしています。実際、CTが先行して撮影されますので、ここで見逃すと診断が遅れがちです…。

最近、「ラジエーションハウス」というドラマで低髄液圧症をみたばかりだったので…すぐにぴんっときました。

アウトプットありがとうございます。

>外傷の患者では必ず、硬膜下腔や脳幹、小脳の落ち込みを確認するようにしています。

素晴らしいですね。個人的には矢状断がルーチンで撮影されない(再構成されない)ので、見慣れていないです。

>「ラジエーションハウス」というドラマで低髄液圧症をみたばかりだったので…すぐにぴんっときました。

「ラジエーションハウス」でもやっていたんですね!

「ラジエーションハウス」・・・結局1回も見ないまま終わってしまいました(;゚ロ゚)

硬膜下血腫や下垂体や小脳などは形状がおかしいと思いましたが代償性変化と思わず、下垂体腺腫になったらSDHも起こるのかと思いググっても出てこなかったのですが、解説を聞いて納得です。理論立っている解説は本当にありがたいです

門脈圧亢進時の側副血行路もそうですが、代償性変化というのはすごいなあと思いますね。

脳溝が狭小化しており,脳が狭そうな感じは感じましたが,あまり原因がよくわかりませんでした.

勉強になりました!

矢状断像では特にわかりやすかったですね。

正常例と比較する画像を見ながら私自身大変勉強になりました。

こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

「起立時に増強する頭痛」というところからピンときて、そこからは、教科書を参照しつつ画像所見を確認していく形になりました。血腫についてはいままで大きな血腫を見る機会が多かったので、今回のような薄い血腫でもすぐ同定できるような観察眼を身に付けたいです。国際頭痛分類の診断基準も確認してみました(特発性低頭蓋内圧性頭痛とも言うのですね)。

本日も問診の大切さを思い知ったのですが、次回再び脳脊髄液減少症に出会ったら、問診の情報がなくても画像所見のみで異常を指摘できるようになりたいです!

アウトプットありがとうございます。

>「起立時に増強する頭痛」というところからピンときて

すばらしいですね。この疾患を推測するにあたりかなり重要なキーワードです。

今回MRIのシークエンスがかなり限定されて撮影されているのも、この疾患を疑っていたからなのかもしれません。

>今回のような薄い血腫でもすぐ同定できるような観察眼を身に付けたいです。

薄い血腫では、今回のようにFLAIRが強いということがよくわかりますね。

硬膜の肥厚、あとは髄膜の造影パターンについても復習しておいてください。

造影の画像ですが脂肪抑制かかってますか?

また画像ビューアで造影T1axialを見たときのFLAIRのリンクが造影T1axialになってました。私だけでしょうか?

おっしゃるようにこの症例では脂肪抑制がかかっていないですね・・・。修正します。

またリンクが一部おかしい点も修正しました。

ありがとうございます。

おかしなところがあればご指摘いただければ幸いですm(_ _)m

本日もありがとうございました。

弟がなった思い出深い疾患です。朝、学校に行く時間になっても、”体がだるい。。起きられない。。”と言って横になっていました。

軽症だと今回のような画像所見も見られず、起立性調節障害とか、精神疾患、単なるサボりと間違えられやすい疾患みたいですね。

弟の場合、学校の柔道の授業で腰を打ったというエピソードがあり、それをきっかけに診断に至ったようです。

小脳扁桃が大後頭孔に陥入する疾患としてChiari奇形1型もありますが、今回は低髄液圧症候群による二次的なものなんですね。

小脳扁桃の大後頭孔への陥入=Chiari奇形と思っていたので、新鮮でした。

硬膜の肥厚とはこういうことか、そういえば硬膜下水腫・血腫以外にくも膜下腔の開大というのもあったなぁ、両者の鑑別は。。と色々勉強になる症例でした。

アウトプットありがとうございます。

>弟がなった思い出深い疾患です。朝、学校に行く時間になっても、”体がだるい。。起きられない。。”と言って横になっていました。

そうなんですね・・・。

それは記憶に残る症例ですね。

>軽症だと今回のような画像所見も見られず、起立性調節障害とか、精神疾患、単なるサボりと間違えられやすい疾患みたいですね。

確かに。いくつも病院にかかってやっとということもありそうですね。

>硬膜の肥厚とはこういうことか、そういえば硬膜下水腫・血腫以外にくも膜下腔の開大というのもあったなぁ、両者の鑑別は。。と色々勉強になる症例でした。

特にこの症例では肥厚が目立ちますね。あたかも血腫があるかのくらいですね。

私にとっても非常に印象的な症例でした。

もうすぐこのESPRESSOも終わろうとしているのに、

まだ知らないことばかりで、日々打ちのめされています笑

髄膜の異常造影効果のパターンについて全く知らなかったので伺いたいのですが、

このパターンは鑑別診断などに使えるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>もうすぐこのESPRESSOも終わろうとしているのに、

まだ知らないことばかりで、日々打ちのめされています笑

脳出血や梗塞の連続ものではなく、単品を最後並べているような感じですので、救急疾患であっても知らなければ難しく感じるかもしれませんね(^_^;)

>髄膜の異常造影効果のパターンについて全く知らなかったので伺いたいのですが、

このパターンは鑑別診断などに使えるのでしょうか?

硬膜優位パターンか、軟髄膜優位パターンかである程度、鑑別診断に使うことができます。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/6466

ちなみに余談ですが、今回の解説にもこちらのページにも掲載しているDA pattern/PS patternのシェーマですが、これ自体は私オリジナルなのですが、あまりに酷似したシェーマが「レジデントのための画像診断の鉄則(医学書院)P60」に掲載されています(^_^;)

どなたか周りにこの書籍を持っている方がおられたら該当箇所を見ていただくことで、より印象に残り理解が深まるかもしれません。

知らないことが多いな…と毎回打ち拉がれています。硬膜肥厚を見て、年齢と性別から膠原病?初期だと臨床所見の異常が(頭痛以外に)乏しいこともあるのかな?と考えて答えを捻り出しましたが、自信を持てる診断を出せませんでした。低髄液圧症候群、忘れないようにします。

アウトプットありがとうございます。

>硬膜肥厚を見て、年齢と性別から膠原病?初期だと臨床所見の異常が(頭痛以外に)乏しいこともあるのかな?と考えて答えを捻り出しました

硬膜肥厚に気づけるかがまずは大事ですね。

おっしゃるように硬膜の造影効果からは、関節リウマチなどの膠原病も鑑別に挙がりますね。

>低髄液圧症候群、忘れないようにします。

非常に特徴的で、たまに見られますので是非覚えておいてください。

この疾患は知らないけど「頭痛は、座位(立位)で増強し、臥床にて軽減」が特徴的だと思ったので、これをコピペしてググったら今回の症例に合う脳脊髄液減少症が出てきて、なんとか正答して打ちのめされずに済みました。知らない時はググって調べるのは大事ですね。

アウトプットありがとうございます。

>頭痛は、座位(立位)で増強し、臥床にて軽減」が特徴的だと思った

おっしゃるとおりですね。非常に特徴的です。

>知らない時はググって調べるのは大事ですね。

大事ですね。学生時代に大学病院を受診した際に、目の前で医師がググってて、「この先生、大丈夫かな?」とも思いましたが、分からないのに何となく診察するのではなく目の前で本を取り出したり今だとググったりしてより正しい診断・治療をした方が結果的に患者にとってもよいと個人的には思います。

以前、肘内障の子供の整復を本を横に置いて見ながらやりましたが、整復後はすごく感謝されました。

知ったかぶって誤るより、よいですね(^^)

ちょっと疑問なのですが、両側硬膜下血種は本当に存在するのでしょうか?単純CTや単純MRIで見られた硬膜下血種疑い部分は硬膜肥厚そのものではないでしょうか?造影前T1強調画像では全く高信号ではなく、むしろ低信号、造影後T1強調画像にて硬膜が強く増強されていますが、硬膜下血種はどこに行ったのでしょうか?内側部分に存在するのでしょうか?低髄液圧症候群は確実だと思いますが、硬膜下血種の存在が疑問です。

アウトプットありがとうございます。

改めて確認しますとおっしゃるとおりな気がしますね。

やや右優位ですので、特に右側に血腫が存在している可能性はありますが、基本は硬膜の肥厚そのものを見ているということですね。

CTと単純のMRIのみですと、血腫の診断で終わりそうですが、造影される硬膜を見ると、実は硬膜そのものがメインのようですね。

逆に言えば、造影されていない低髄圧症候群の診断のMRIでは、単なる硬膜の肥厚を硬膜下血腫や水腫と診断している可能性がありますね。

いつも勉強になりありがとうございます。

小脳扁桃の下垂の基準は何かありますでしょうか。

自信をもって下垂している、していないといえるようになりたいです。

ご教授いただけますと幸いです。

アウトプットありがとうございます。

明確な基準はないと思います。

普段から矢状断像を見慣れていたら気づくのでしょうけど。

今回のように正常例と見比べて、大後頭孔へ落ち込んでいる様子や、脳幹周囲が非常に狭くなっている様子がよく分かります。

ありがとうございました!