【頭部MRA】症例6

【症例】30歳代女性

画像はこちら

どんな血管の正常変異がある?

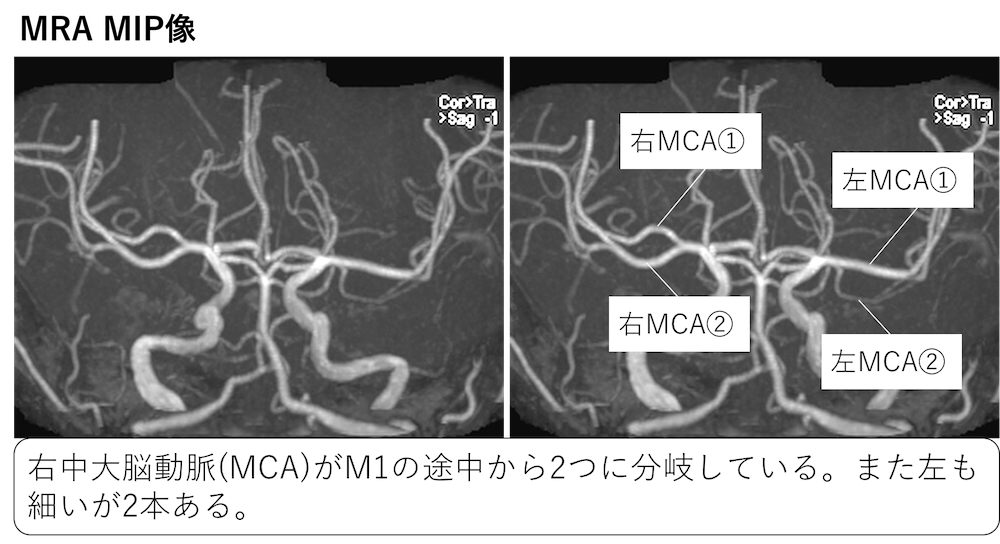

まず右中大脳動脈(MCA)がM1の途中から同じくらいの太さの血管に2つに分岐していることが分かります。

まず右中大脳動脈(MCA)がM1の途中から同じくらいの太さの血管に2つに分岐していることが分かります。

また左もよく見ると細い血管がM1の途中から分岐していることが分かります。

このように1cm以下の短い中大脳動脈本幹があって、早期に二分するものを早期二分中大脳動脈といいます。

中大脳動脈の破格にはどのようなものがあるのでしょうか?

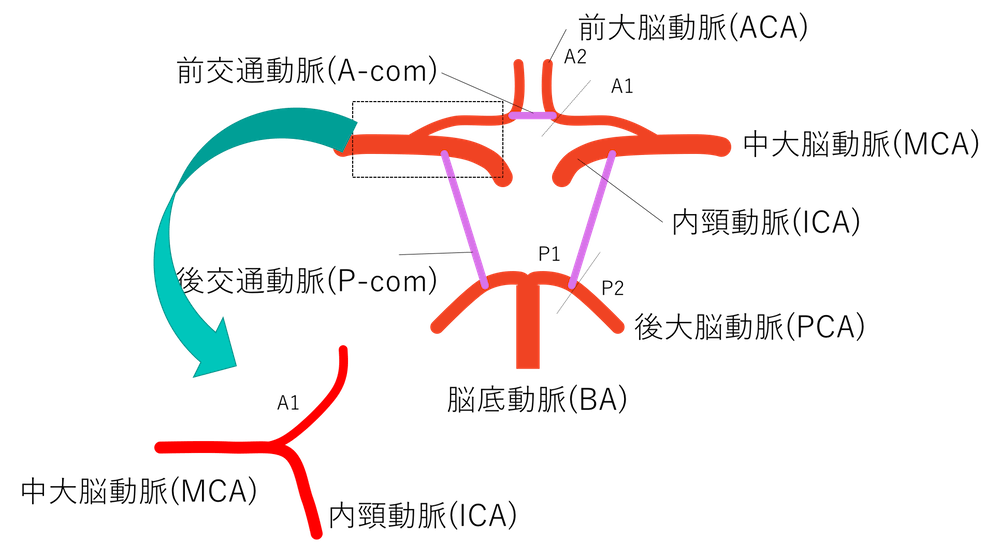

そこだけ取り出すとわけが分からないかも知れませんので下のように、例として右側の脳底動脈、中大脳動脈(M1)、前大脳動脈(A1)を取り出してみます。

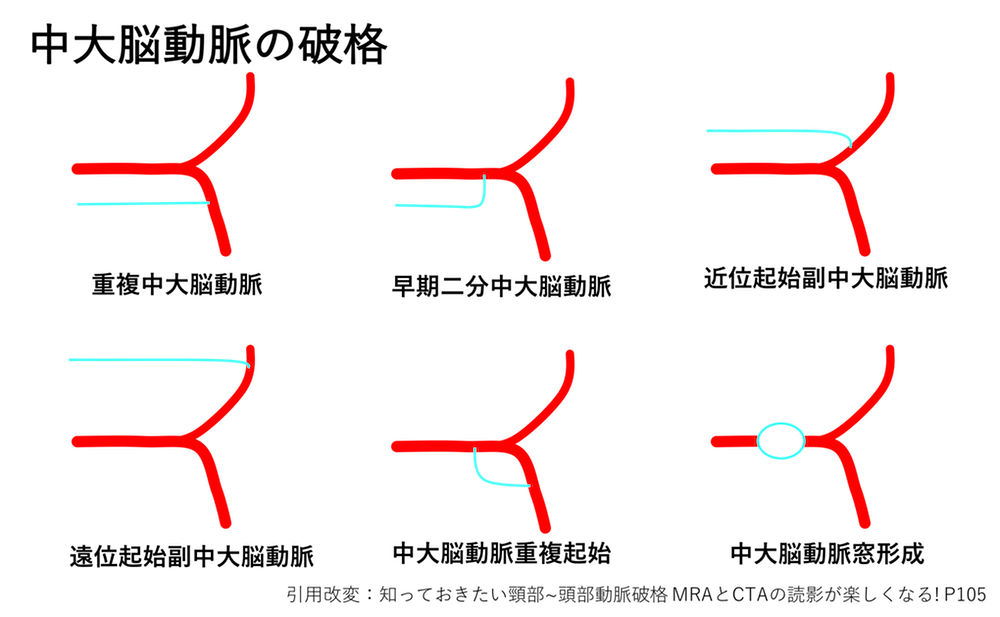

すると、中大脳動脈の破格には以下のものがあります。

(へー、そんなものがあるのか。程度で流して頂いて結構です。)

上にあるように重複中大脳動脈は、内頸動脈の終末部付近から分岐し、なおかつ本来の中大脳動脈よりも細い場合と定義されているようです。

ですので、今回は、左右ともに早期二分中大脳動脈ということになります。

右側が太く目立ちますが、左くらいの早期二分中大脳動脈くらいならばよく見られます。

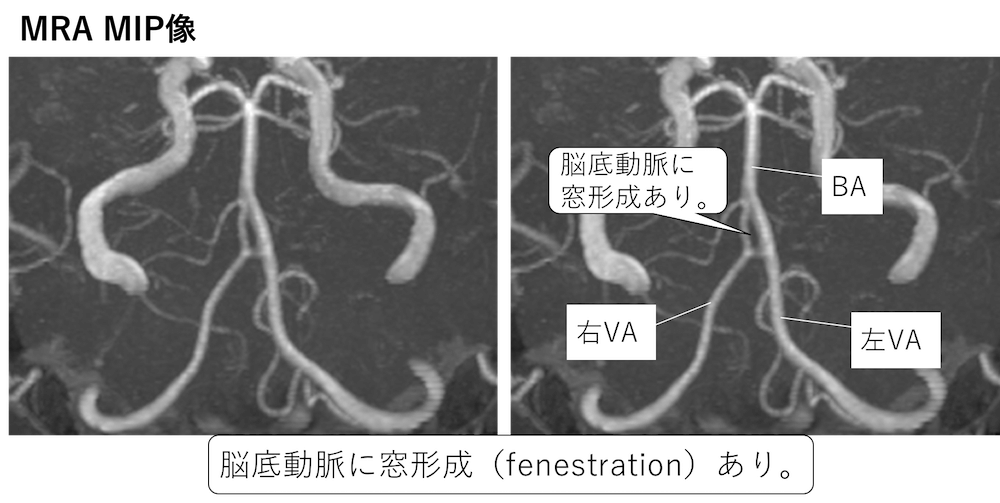

また症例3で出てきた、脳底動脈(BA)の窓形成(fenestraiton)があります。

さらにさらによくみるともう一つおかしなところ(正常変異)があります。

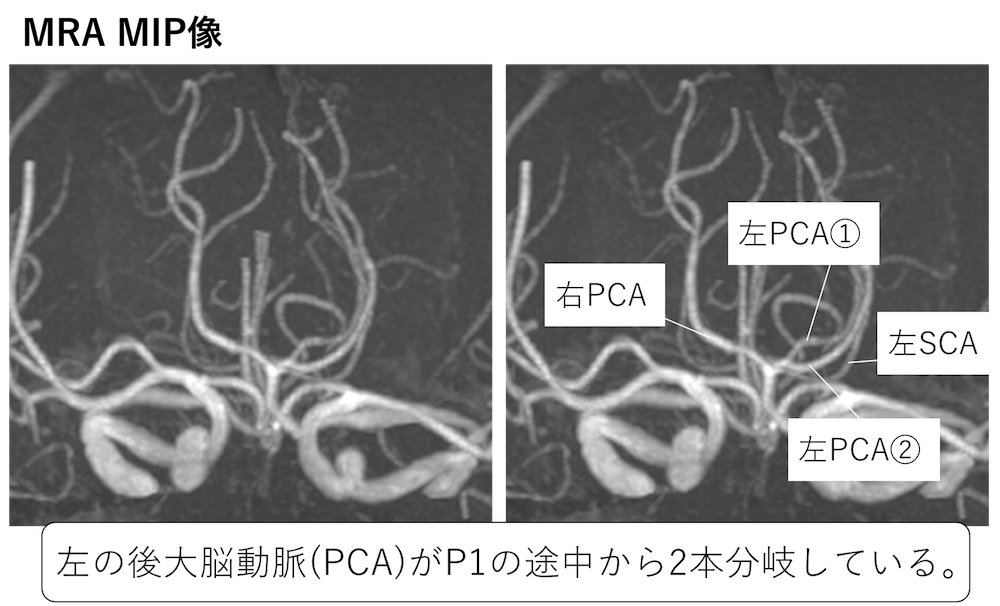

よく見ると、左の後大脳動脈がP1の途中から2本に分岐していることが分かります。

これは、重複後大脳動脈と呼びます。

診断:両側早期二分中大脳動脈、脳底動脈窓形成、左重複後大脳動脈

※細かな分類や名称を覚えても、あまり意味がありません。

脳底動脈窓形成は日常よく出てきますが、あとは

両側中大脳動脈が2本、左後大脳動脈が2本ある。そういう変異がある。

程度の理解で十二分です。

関連:脳のMRAにおける脳底動脈の窓形成(fenestration)とは?

【頭部MRA】症例6の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

変異を知らず全然気がつきませんでした。解答見てからはMIPを見てもそこが気になって仕方ないですが。そんなもんですよね。

アウトプットありがとうございます。

これまでと違って少しマイナーな正常変異ですね。

右の早期二分中大脳動脈に目をとられ、他の正常変異には気が付きませんでした。少なくとも左重複後大脳動脈には気づきたかったです…。1つ見つけて油断しました。

アウトプットありがとうございます。

油断しますよね。

よくよく見ないと全部引っかけるのは難しいですね。

後大脳動脈の分岐には気付けませんでした.やはり複数持つような人が多いのでしょうか.

>やはり複数持つような人が多い

どうなんですかね。

そういう人もいるということですね。

動脈瘤もやたら多発している人もいますし。

右の中大脳動脈の異常には気づけましたが、2本あるという変異を知らず(すごく大きいけど)窓形成としてしまいました。

変異は本当に数多いですね。

確かに窓形成に見えなくもないですね。よく見ると違うのですが。

>変異は本当に数多いですね。

そうですね。細かいものを入れると確かに多いですね。

ただし、この講座で少し頻度が低いものも(症例があれば)取り上げていきますが、

あと10症例くらいですね(ネタバレ!?)。

こんばんは、お世話になっています。

右中大脳動脈が二分していることは指摘できましたが、後大脳動脈は指摘できませんでした…

いろいろあって面白いです!

アウトプットありがとうございます。

一つ異常に気付いてそれで満足してはいけないということを改めて教えてくれる症例ですね。

正常変異については「そんなこともある」程度である程度大雑把で押さえておいていただけたらOKです。

今回の問題に限った話ではなくて恐縮ですが、一つ質問をさせてください。MRAの読影において血管以外に注目することはありますか?もちろん大きな形態異常であれば見えることもあると思いますが、通常のT1WIやT2WIなどと同レベルの意義があるかを教えていただきたいです。

アウトプットありがとうございます。

T1WIが撮影されていない場合、同じTE、TRが短いMRA元画像をT1WIとして代用することがあります。

MRIでは病変があった場合、T1WI、T2WIなどの信号の組み合わせで性状を判断することがあり、それに用いることがあります。

またMIP像においてもT1WIで高信号になるものはMIP像でも拾ってきますので、血管以外に高信号を見つけた場合は、元画像などで何かないかをチェックしたりします。

いつも分かり易い解説有難うございます!

MRAは元画像でチェックすることに重きを置いたりしますが、窓形成などでは視覚的に診断出来るMIP像が大変重要だと再認識しました。

さて、この症例の元画像を追っていて、VAから分岐するR-PICAが見当たらない。と思ったのですが、これはMRAのTOFの特性から拾えないような細いPICAであると考えて、所見としては拾わないものなのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>窓形成などでは視覚的に診断出来るMIP像が大変重要だと再認識しました。

そうですね。MIP像で全体像を見てから、元画像でMIP像ではわかりにく内頸動脈周囲などの動脈瘤がないかをチェックしたりします。

全体像や今回の窓形成などはMIP像の方がわかりやすいですね。

MIP像にも元画像にも強いところと弱いところがありますね。

>VAから分岐するR-PICAが見当たらない。と思ったのですが、これはMRAのTOFの特性から拾えないような細いPICAであると考えて、所見としては拾わないものなのでしょうか?

AICAとPICAについては、相補的で、しばしばどちらかが欠損しますので、見当たらなくても閉塞としないようにしましょう。

正常解剖ツールに使ったこちらも右のPICAを認めていません。(PCでのみ基本的に閲覧可能)

http://medicalimagecafe.com/tool/headmra/01.html

willis動脈輪含め、両方のすべての解剖が見やすい症例ってなかなか見つけることが難しいです。

遠位起始mca とヒュブナーの反回動脈は同じものですか?

また、mcaの多型に臨床的意義って具体的には何かありましたら教えてください!!

これまで5回のmra講座では「正常多型だから狭窄閉塞ではないよ」という解釈をしていましたが、今回の多型を区別する背景がよくわかりません。。。

アウトプットありがとうございます。

>遠位起始mca とヒュブナーの反回動脈は同じものですか?

遠位起始mcaはあくまでMCA領域を血流しますので、異なります。

起始部が本来と異なるというものです。

>また、mcaの多型に臨床的意義って具体的には何かありましたら教えてください!!これまで5回のmra講座では「正常多型だから狭窄閉塞ではないよ」という解釈をしていましたが、今回の多型を区別する背景がよくわかりません。。。

頻度としてはMCAは内頸動脈終末部から分岐してシルビウス谷内を外側に走行して、2本もしくは3本に分岐することが多く、ここまでをM1と呼びます。

今回の破格はそうではなく、それ以前に分岐しているというものです。

区別する背景がわからないということですが、例えば、血栓が飛んできて脳梗塞を起こした場合、詰まるのが分岐部より手前なのか末梢なのかで梗塞範囲が異なります。

早期2分があるから一方は梗塞から免れていたなどと判断をすることができることもあります。

また決して非常に頻度が少ない破格ではないので、「なぜこのMCAはいきなり2つに分かれているのか?それはそういう破格があるからだ」、と知っておくこと・経験しておくことは意義があると思います。

いつもお世話になっております。

スライス数は少ないのに正常変異などもあるので苦手としているので日々勉強になっています。

1つ質問ですが、本症例の両側P-comは正常範囲内でしょうか。

細いため低形成と捉えてしまったのですがいかがでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

MIP像ではなかなか確認が難しいですが、元画像では両側認めていますので、低形成ではありません。

椎骨動脈などと異なりP-comはそもそも細いことが多いので細い=低形成というわけではなく、確認できない場合に低形成(というか無形成)と判断します。

いつもありがとうございましす。いずれの正常変異も初めてみるとともに、指摘も出来ませんでした。

内頸動脈、椎骨脳底動脈、動脈輪ばかり見ていました。A1,M1,P1も見る事、破格も含め正常解剖がわかるように努めていきたいと思いました。

アウトプットありがとうございます。

今回は窓形成以外はそんなのもあるんだ、程度で大丈夫です。

>A1,M1,P1も見る事

そうですね。この辺りも常にチェックしたいところです。