【頭部】症例37

【症例】70歳代男性

【主訴】頭痛・嘔吐

【現病歴】本日2時間前より耳鳴り出現あり。嘔吐・頭痛・呂律困難が出現し、救急搬送となる。

【既往歴】糖尿病、高血圧、脂質異常症、椎間板ヘルニア手術、胆石手術

【内服薬】メトグルコ、ジャヌビア、カルブロック

【身体所見】JCS1、BP 178/80mmHg、瞳孔2/2、対光反射+/+、眼振なし、上肢Barre徴候:negative、下肢挙上テスト:n.p.、指鼻指試験:右測定障害あり。

画像はこちら

MRI

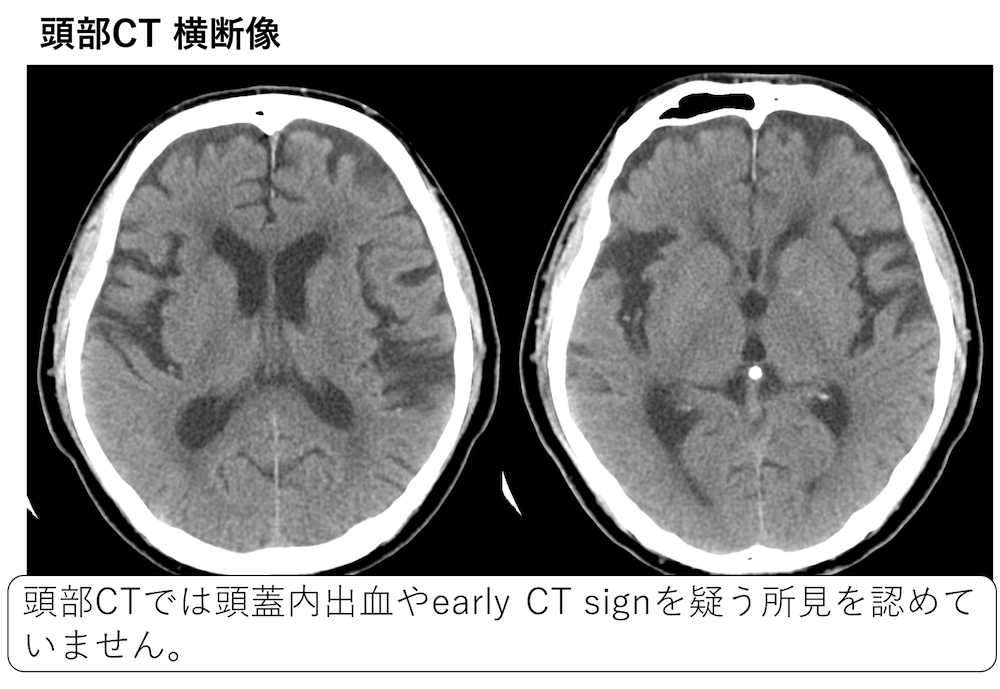

まず頭部CTでは頭蓋内出血や占拠性病変、脳梗塞を疑う明らかな所見は認めていません。

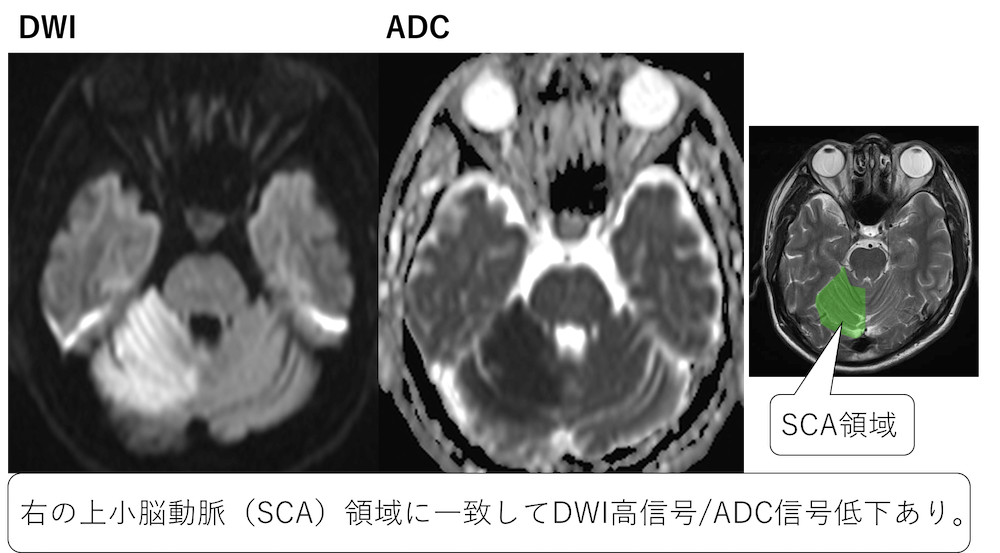

MRIでは拡散強調像(DWI)で右小脳半球に異常な高信号域を認めており、同部に一致してADCで信号低下を認めています。

異常な高信号域は上小脳動脈(SCA)領域であることがわかります。

血管支配域はこちらで確認ください→脳MRI画像診断ツール

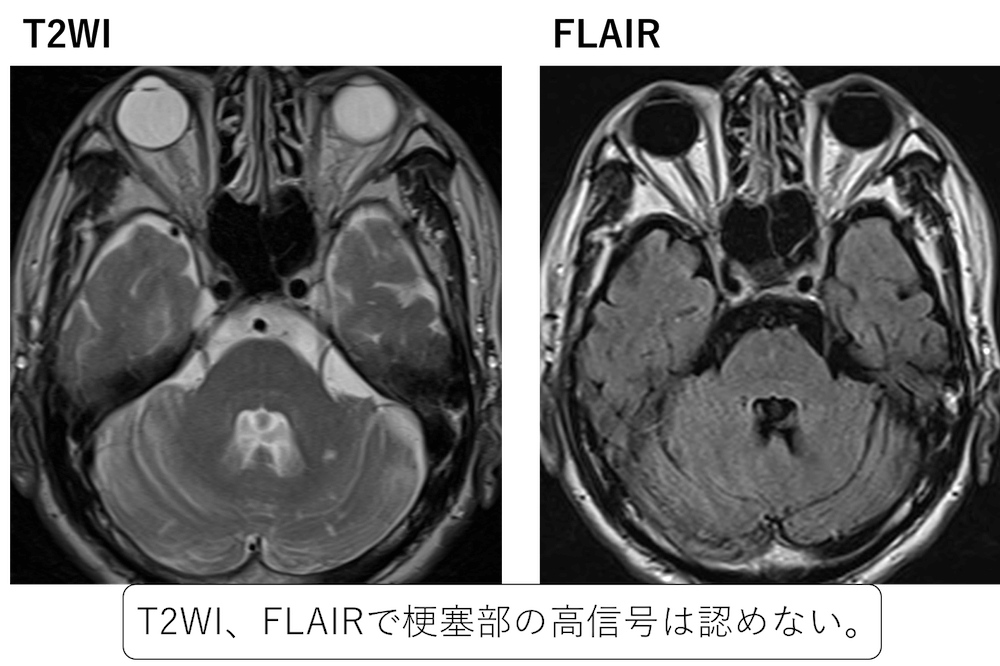

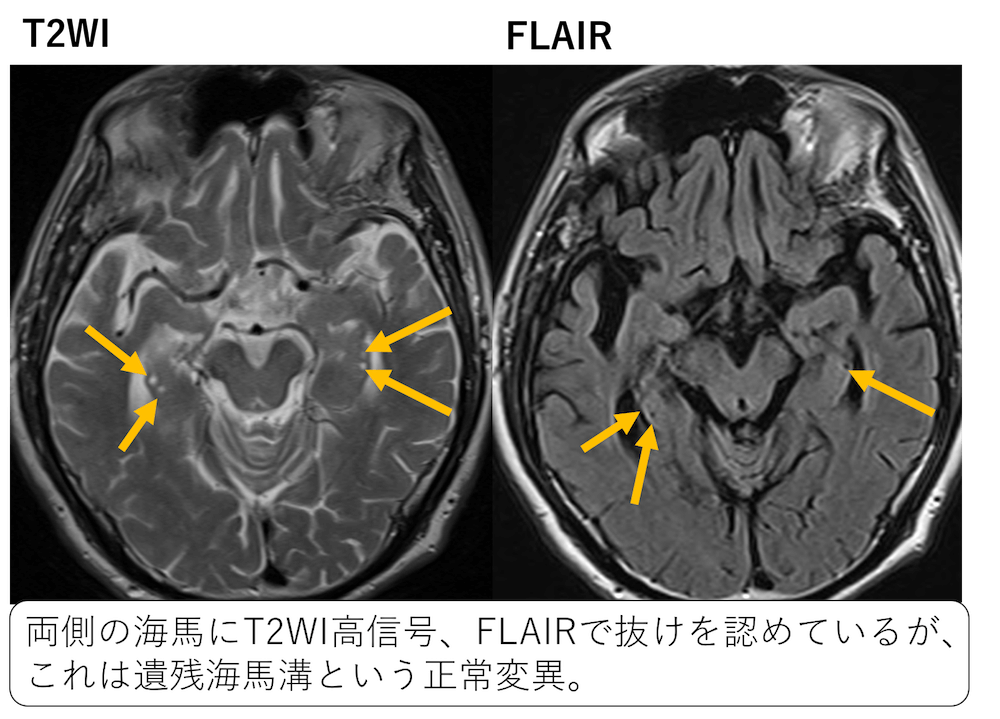

T2WIやFLAIRでは梗塞部に高信号は認めておらず、超急性期の脳梗塞であることがわかります。

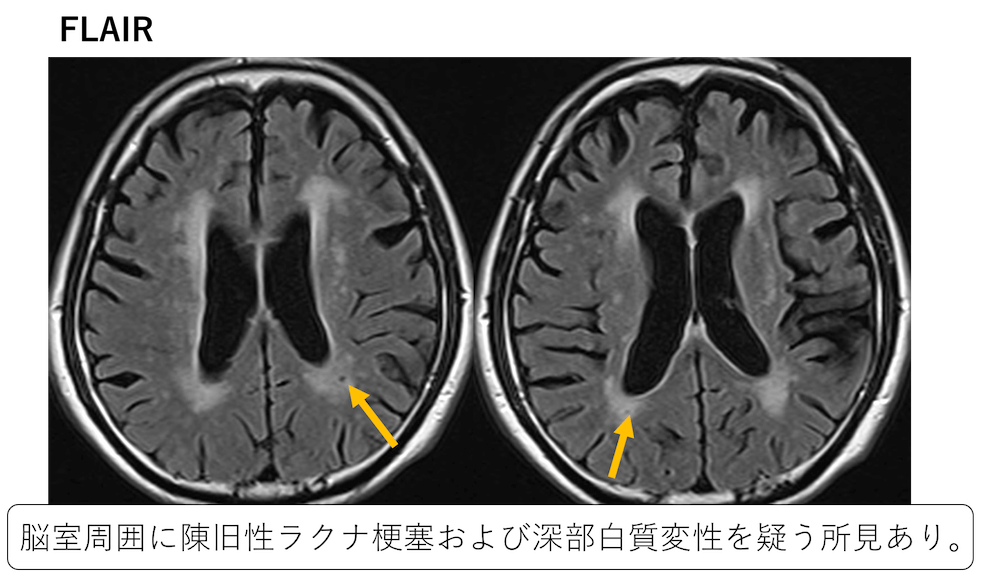

FLAIRで脳室周囲に陳旧性ラクナ梗塞を疑う所見、深部白質変性を疑う所見を認めています。

また両側の海馬にT2WIで高信号で、FLAIRで抜けを複数認めていますが、これは遺残海馬溝という血管周囲腔の一つであり、正常変異ですので覚えておきましょう。

これを両側海馬に陳旧性脳梗塞がある!としないようにしましょう。

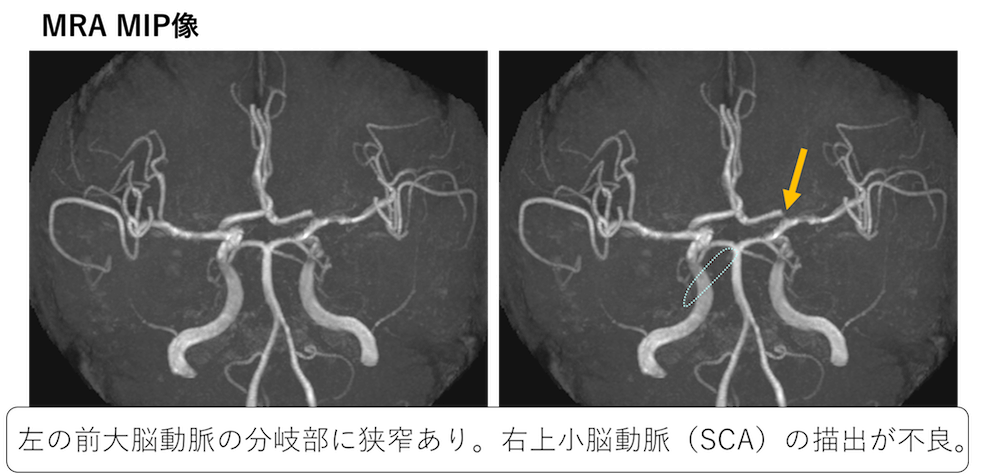

MRAでは、左の前大脳動脈(ACA)の分岐部に狭窄を認めています。

また、左優位に中大脳動脈(MCA)にもやや狭窄を認めています。

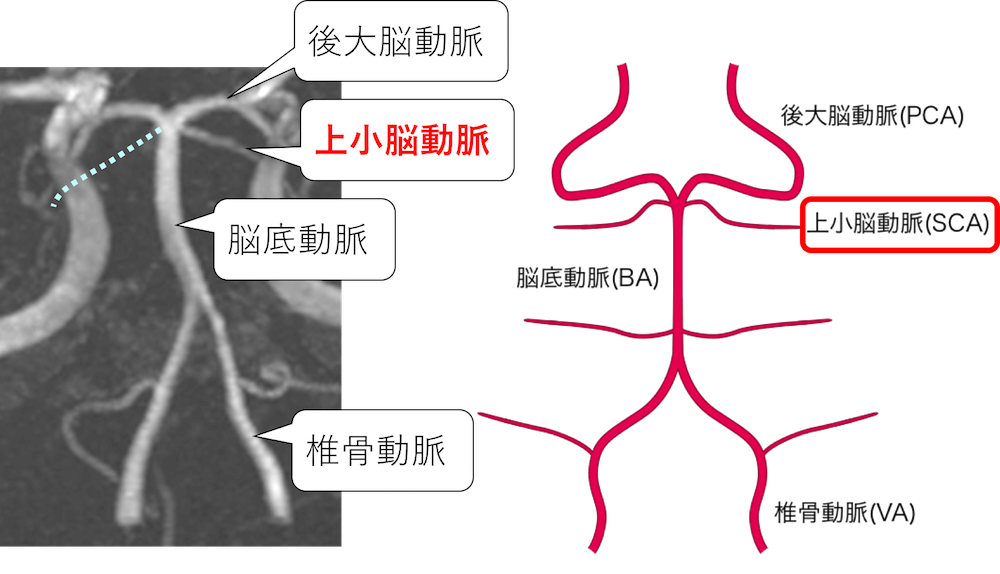

今回チェックしないといけないのは、右の上小脳動脈(SCA)です。

上の様に、左の上小脳動脈(SCA)は描出されていますが、右で描出されておらず、血流が弱くなっている、もしくは途絶えていることが推測されます。

何らかの理由で右の上小脳動脈が詰まり、結果支配領域が脳梗塞に陥ったということです。

上小脳動脈(SCA)はMRAで両側ともに描出されていなければなりませんので、今回のように描出不良なのは異常所見です。(ただし個人差があり見えにくい人もいます。)

入院後の精査で心電図で心房細動が見つかり、心原性脳梗塞と診断されました。

診断:右上小脳動脈領域梗塞(超急性期、(結果的に)塞栓性)

※今回の脳梗塞は皮質も含む脳梗塞ですので、その点からも、塞栓性が疑われます。

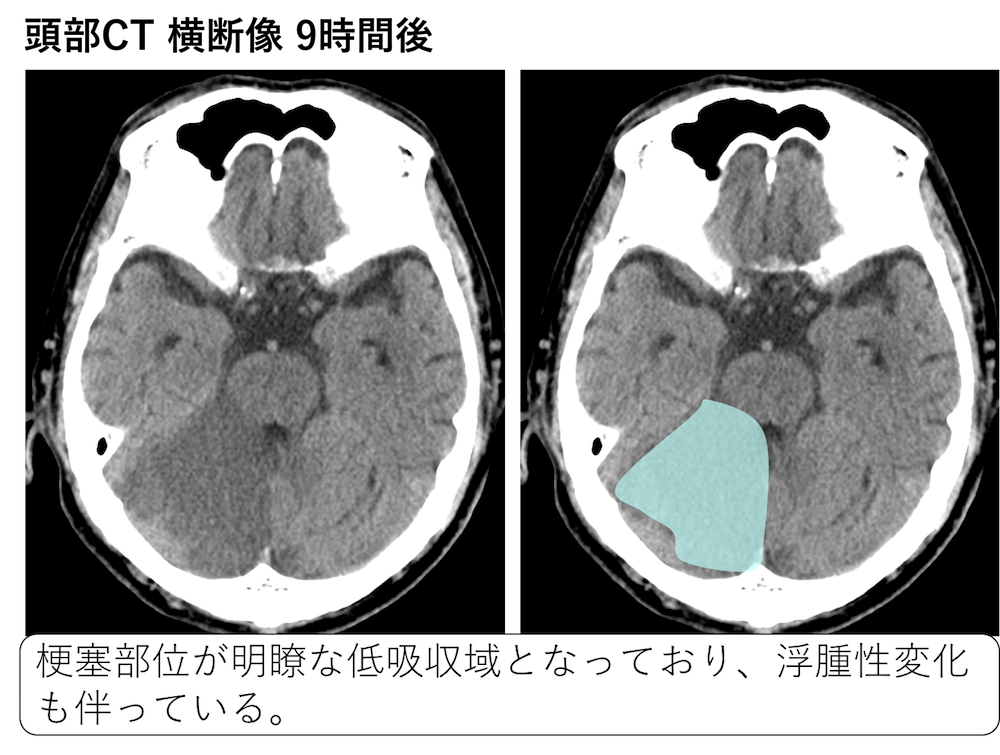

9時間後にフォローのCTが撮影されました。

来院時のCTでは指摘できなかった小脳梗塞が明瞭に低吸収域となっていることがわかります。

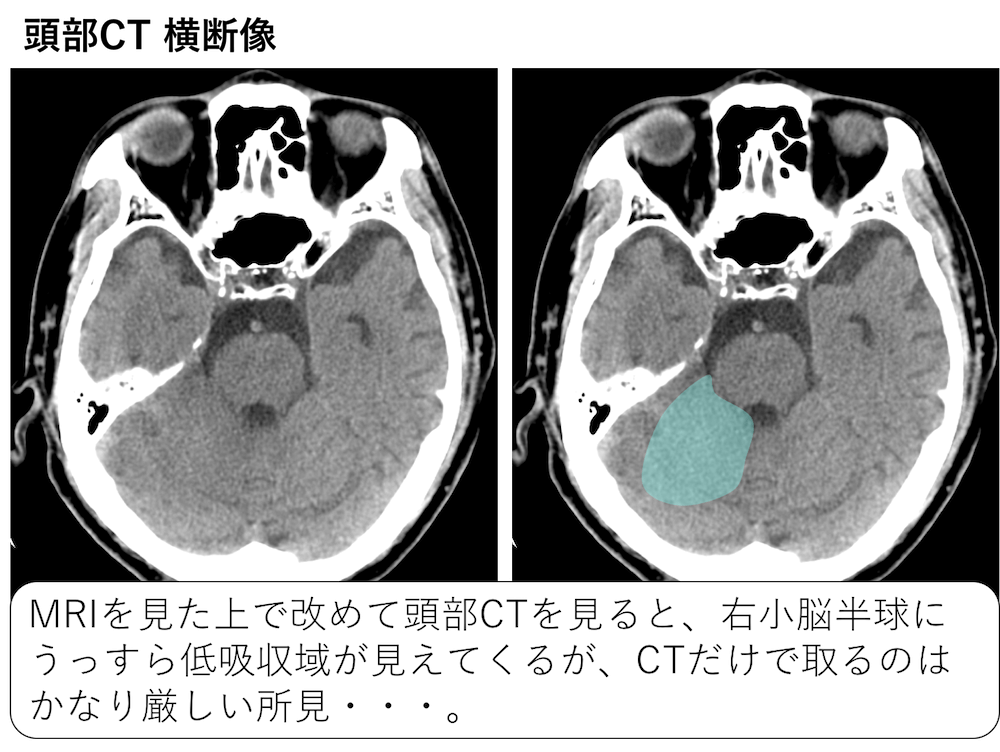

ちなみにですが、MRIの拡散強調像(DWI)をみたうえで、最初のCTを見ると・・・

うっすら右小脳半球に低吸収域が見えてきます。

しかし、これを最初のCTで指摘するのはなかなか困難かと思います。

この症例では、上小脳動脈領域がどこだったのかを復習しておいてください。

関連:

その他所見:両側上顎洞術後、左術後性上顎嚢胞あり。

【頭部】症例37の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

梗塞域に皮質を含んでいるので、塞栓症だろうな、とは思いましたが、またMRAでの狭窄の同定ができませんでした。

ツールを使いながらやっていますが、他にも狭小化している部分が多く、なかなか正解に至りません…

アウトプットありがとうございます。

>またMRAでの狭窄の同定ができませんでした。

MRAでの同定はおまけと言ったら怒られるかもしれませんが、まずは

・梗塞があること

・さらに可能な限り原因の推測

・さらにできたらその血管支配域の同定

・さらにさらにできたら、その血管の評価

といった順番でしょうか。

あとはMRAはやはり慣れですね。

前回の反省を踏まえ…脳血管に軽度だが不整が見られ、既往に糖尿病、脂質異常、高血圧と並んでいたので、「皮質まで広がる脳梗塞と言えども、アテローム性が一番疑わしいな」と思ったのですが、心房細動があっんですね。脳梗塞の原因は、脳梗塞発見後の心電図やエコーなど、総合的に考えないと判断できなと改めて勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>心房細動があっんですね。脳梗塞の原因は、脳梗塞発見後の心電図やエコーなど、総合的に考えないと判断できなと改めて勉強になりました。

そうですね。画像だけではある程度の予測までしかできませんね。

画像で脳梗塞が見つかって、そこから入院中に精査して原因を突き止めていく感じですね。

今回のも最初のCTだけならかなり厳しいと感じますが、小脳梗塞はMRIまで撮らずに、内耳病変などの診断で見逃されているのをたまに見ます。

上小脳動脈、前下小脳動脈、後下小脳動脈の分布や栄養領域もすぐ忘れるのでよく復習しておきます。

アウトプットありがとうございます。

>上小脳動脈、前下小脳動脈、後下小脳動脈の分布や栄養領域もすぐ忘れる

私もです(;゚ロ゚)

小脳の血管支配もきっちり復習します。難しいですね。

難しいですね。

小脳梗塞があれば、ツールや教科書に戻ってその都度栄養血管を確認!!で良い気がします。

今日もありがとうございます。

初回CTで小脳梗塞を見つけるのはだいぶ難しかったです。MRIを見たあとレトロに見たら低吸収に見えましたが…

皮質まで梗塞が起きているのに塞栓性を疑えず反省です。

アウトプットありがとうございます。

>MRIを見たあとレトロに見たら低吸収に見えましたが…

あるあるですね(^o^)

>皮質まで梗塞が起きているのに塞栓性を疑えず反省

皮質を含む→急速な脳梗塞となりますので、まずは塞栓性を考えましょう。

やはり頭部CTだけで判断するのはなかなか難しいですね.

MRAもどの血管が詰まっているか想像しながら,見当をつけて読影しようと思います.

そうですね。

血管支配域を意識してみてください。

血管の支配領域は少しずつ覚えていきたいです。

細かいところはいらないかもしれませんが、early CT signでも重要である、中大脳動脈領域は最低限押さえておきましょう。

こんにちは!今週もよろしくお願いいたします!

今日の症例は間違えることなく読影できました!血管の支配領域もすこしずつ覚えてステップアップしていきたいです。

週末は泊りがけで友人や研修医の先生方と一緒に、腹部救急画像読影セミナーに参加しました!

実際に画像を動かしながら、smaller SMV signやbeak sign、small bowel feces sign、dirty mass sign、術後胆管炎、虫垂炎、periportall collar sign…などなど、ごろ〜先生から学んだ知識をハイパーフル稼働して学生としてバンバン所見を指摘できたのでうれしかったです!!

アウトプットありがとうございます。

>血管の支配領域もすこしずつ覚えてステップアップしていきたいです。

本日の支配域は若干マニアックかもしれませんが、どこの支配域なのかは常にチェックするようにしましょう。

>学生としてバンバン所見を指摘できたのでうれしかったです!!

そんなセミナーがあったのですね。

学生先生にそこまで指摘されたら、研修医の先生、いや救急の先生、いや放射線科の先生も真っ青になりそうですね(^_^;

とはいえ、学んでいただいたことがお役に立てて良かったです。

AICAかとも思ったのですがMRAではAICAは描出されないでしょうか。元画像で脳底動脈中間部あたりで細い血管が左右に見えています。これがAICA?

アウトプットありがとうございます。

>元画像で脳底動脈中間部あたりで細い血管が左右に見えています。これがAICA?

ですね。元画像では確認出来ますが、MIP像では右がうっすら見えるだけですね。

いつもトンチンカンな回答でしたが、今回の小脳梗塞は上小脳動脈の閉塞も含めて指摘できたので、少し自分の成長を感じました。

自分がPTなので、障害部位と症状を照らし合わせて考えたいのですが、今回の①呂律不全と②右の測定障害は、新小脳が障害されたことによる、①断続性言語と、②ジスメトリー という事でしょうか?

半田肇先生著の神経局在診断を参考にしました。

アウトプットありがとうございます。

>新小脳が障害されたことによる、①断続性言語と、②ジスメトリー という事でしょうか?

ちょっと調べてみましたがおっしゃるとおりだと考えます。

ジスメトリー(dysmetria)というのは、距離測定障害(距離の誤認)のことで、

・指鼻試験:指が鼻を通りすぎた場所に行く(ハイパーメトリー)。

・踵膝試験:踵が膝に触らずに通りすぎ大腿前面に着地。

となるものを含んだものなのですね。

参考

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/56/2/56_56.88/_pdf

https://blog.goo.ne.jp/yasuharutokuda/e/8c578e2d8f0b08c4a059f9f739f3c92a

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

リンク先も参考にしました。

低形成による描出不良なのか,梗塞により描出されないのかの区別が難しいですね.

AICAやPICAなどは度々低形成のものを見るため,小脳を栄養する動脈は低形成の頻度が多いと勝手に解釈しておりましたが,SCAの低形成は起こらないのでしょうか.

アウトプットありがとうございます。

>AICAやPICAなどは度々低形成のものを見るため,小脳を栄養する動脈は低形成の頻度が多いと勝手に解釈しておりましたが,SCAの低形成は起こらないのでしょうか.

まさにおっしゃるとおりで、SCAとAICA/PICAは異なるものです。

つまり、脳底動脈遠位側、SCA,PCAは発生学的には前方循環系であり、必ず両側で存在するものです。

一方、椎骨動脈、脳底動脈近位側は発生学的に後方循環系で、左右いずれか低形成のことがあります。

ですので、片一方のSCAやPCAが見えないとすれば、それは正常変異でなく、異常であるということです。

MRAで見られるICAなどでの動脈硬化は強そうだと認識していましたが、M1の狭窄を見逃しました。

橋のT2延長域は慢性虚血性変化とラクナ梗塞のどちらに、なりますか?

いつも、”深部白質、基底核、脳幹に慢性虚血性変化やラクナ梗塞を多数認めます。”と、適当にしてしまっています。

アウトプットありがとうございます。

>橋のT2延長域は慢性虚血性変化とラクナ梗塞のどちらに、なりますか?

いつも、”深部白質、基底核、脳幹に慢性虚血性変化やラクナ梗塞を多数認めます。”と、適当にしてしまっています。

橋のT2延長域はFLAIRでははっきりとした抜けを認めていないので、慢性虚血性変化とします。

ここも好発部位ですね。

いつも勉強お世話になっております。

MRAで右SCA見えないけど、低形成なのか?

→FLAIR確認して、橋レベルでintraarterial signalとして見えてるから血流低下で描出されないのか

と、なんとか正解に辿り着きましたが、SCAは両側描出されるべきなのですね。覚えておきます!

アウトプットありがとうございます。

>SCAは両側描出されるべきなのですね。覚えておきます!

そうですね。PICAやAICAは片一方だけのこともしばしばありますが、SCAは必ず両方見えないといけませんので覚えておいてください。

いつもお世話になっております。

本症例で、陳旧性脳梗塞ではなく遺残海馬溝であるとする根拠を教えていただきたいです。

確かに言われてみれば、梗塞に比べると少し形が整い過ぎているかなとは思いますが・・・。

アウトプットありがとうございます。

ラクナ梗塞の好発部位ではない点と典型的な場所および形状です。