【頭部】症例25

【症例】40歳代女性

【主訴】右上下肢の動かしにくさ

【現病歴】1週間前に右上下肢の動かしにくさ、呂律困難があった。その後症状は一度消失。当院糖尿病内科受診時も症状消失しており、約半月後に頭部MRI撮影予定であった。しかし、昨晩より右上下肢の動かしにくさ再発あり。本日も症状続いており受診となる。

【既往歴】1型糖尿病、高血圧、腸閉塞

【内服薬】ヒューマログ、トレシーバ

【生活歴】喫煙 10本/日 20歳〜、3年前に禁酒

【身体所見】意識清明、BT 36.2℃、BP 174/88mmHg、P 81bpm、SpO2 99%(RA)、Barre 右回内、やや下垂するかどうか、Mingazzini 右下垂。その他は明らかな神経学的所見の異常なし。

画像はこちら

MRIが撮影されました。

フォローの1週間後のMRIも一緒に見ましょう。

まずは、来院時のMRIから見ていきましょう。

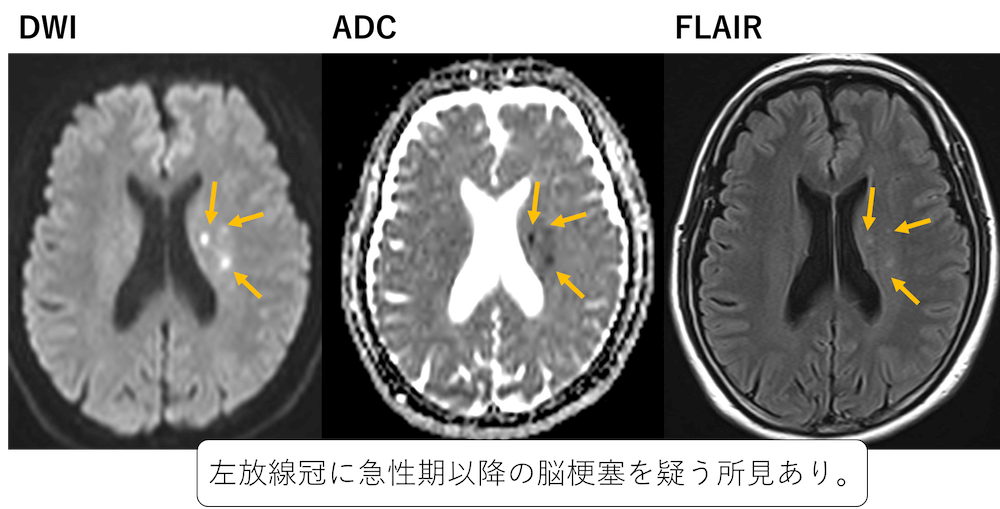

左の放線冠に

- 拡散強調像(DWI)で高信号

- ADCで信号低下

- FLAIRで高信号

を呈する領域を複数認めています。

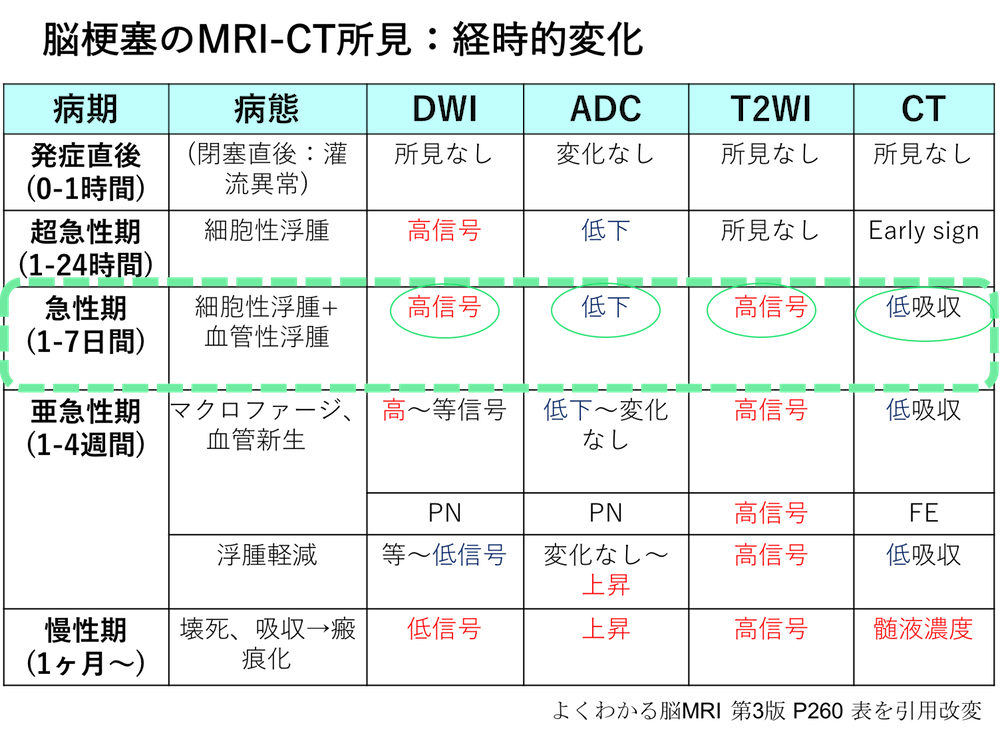

今回サイズも小さくCTでははっきりしませんが(その目で見るとDWI高信号部はCTでも低吸収に見えなくもないですが、これを所見として取るのは厳しいでしょう。逆にこのレベルを取ると何でも(ちょっとした低吸収も有意と)取ってしまいそうです)、上のようにMRIの信号パターンから

- 発症から急性期(1-7日後)以降

であることが予測されます。

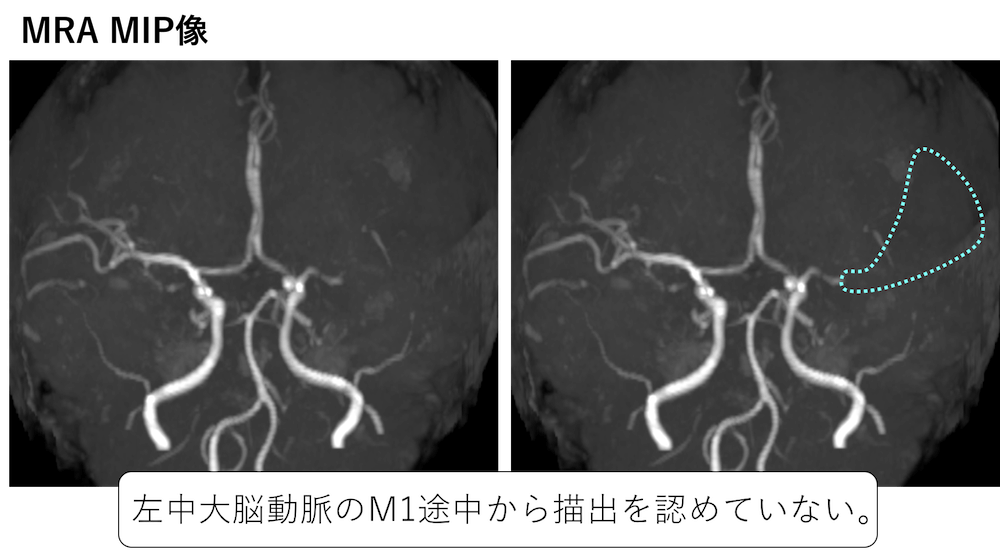

MRAでは左の中大脳動脈のM1(水平部)の途中から途絶していることがわかります。

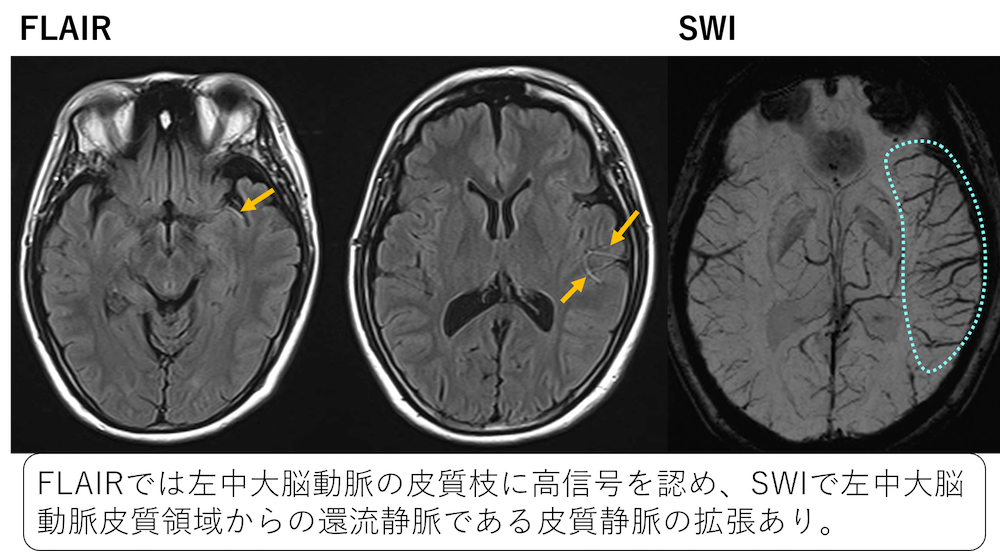

またFLAIRでは、左中大脳動脈のみ高信号として描出されており、これはこの血管の血流が少なくなっていることを示唆するんでしたね。

このようなFLAIRにおける動脈の高信号をintraarterial signalと呼ぶのでした。

※このintraarterial signalであるFLAIRの動脈の高信号≠すべて詰まっている ということに注意しましょう。あくまで血流が少なくっているだけですので過大評価はNGです。

一方、SWIでは左中大脳動脈領域の還流静脈である皮質静脈が拡張しています。左右差を見れば明らかですね。

これも血流が少なくなっていることを示唆する所見でした。

前回の症例でも見たように、これらのサインが閉塞動脈の同定のヒントとなりますので合わせて復習しておきましょう。

| 撮影法 | 評価部位 | 正常の動脈血流 | 動脈閉塞 |

| T2強調像 | 内頸動脈、椎骨脳底動脈、皮質動脈近位部 | flow void | flow voidの消失→高信号 |

| MRA | 脳動脈全体 | TOF信号 | TOF信号の消失 |

| FLAIR | 皮質動脈、脳底動脈 | 正常動脈は認識できない | intraarterial signal(塞栓子や血栓および末梢側の低灌流が高信号) |

| T2*強調像 | 皮質動脈 | 正常動脈は認識できない | susceptibility sign(塞栓子や血栓が低信号) |

| 磁化率強調画像(SWI) | 皮質動脈 | 正常動脈は認識できない | susceptibility sign(塞栓子や血栓が低信号) |

| 還流異常領域からの還流静脈 | 正常静脈は低信号 | 還流静脈の低信号の増強(デオキシヘモグロビン濃度が上昇するため) |

ここまでわかる頭部救急のCT・MRI P263引用改変

さて、今回の脳梗塞はこれまで見てきたような心原性でしょうか?

心原性とすると、これまでの症例で見てきたように、皮質を含んだ広範囲な脳梗塞になることが一般的ですので、心原性よりはアテローム血栓性脳梗塞が疑われます。

つまり、

- ①左内頸動脈起始部に動脈硬化による不安定プラークがあり、それが飛んで左中大脳動脈のM1に詰まったArtery to Artery embolism(塞栓性のアテローム血栓性脳梗塞)

あるいは、

- ②左中大脳動脈 M1(水平部)に動脈硬化があり、動脈硬化の進行により狭窄ー閉塞した。(血栓性のアテローム血栓性脳梗塞)

の2つのエピソードが考えられます。

ただし、①とすると基本的に心原性塞栓と同じ機序になりますので、もっと広い範囲で梗塞となるのが通常です。

ですので、今回は②のエピソードが最も画像所見とマッチします。(もちろん①の可能性もあります。)

MRAでは左の中大脳動脈のM1の途中から描出を認めていませんが、このMRAも過大評価されることがあるので注意が必要です。血流が全て途絶えているとすると、拡散強調像(DWI)でもっと広範に高信号を認める梗塞になっているはずです。

ですので、血流は少なくなっているけれども完全に途絶しているわけではないということに注意が必要です。

診断:アテローム血栓性脳梗塞(血栓性)疑い

※アテローム血栓性脳梗塞と診断され加療されました。

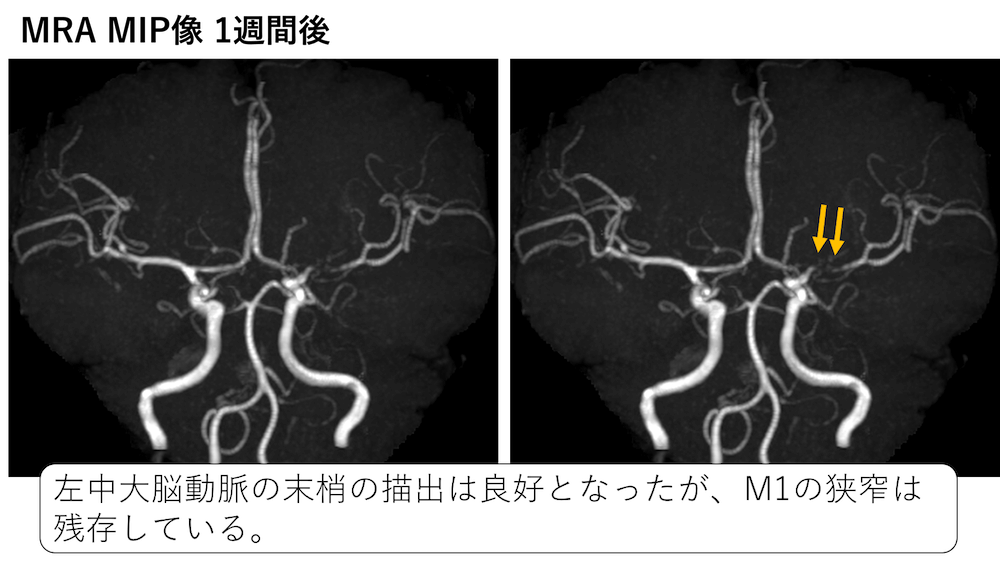

1週間後のMRAです。

左の中大脳動脈のM1に狭窄は残存していますが、末梢の描出は良好となりました。

この点からも、左の中大脳動脈のM1(水平部)に動脈硬化による狭窄があり、動脈硬化の進行により末梢の血流が弱くなった(すなわち血栓性のアテローム血栓性脳梗塞のエピソード)ということが考えられます。

症例25-2の動画解説

アテローム血栓性脳梗塞の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

この症例では、はじめに40歳台で高度な狭窄が見られることに、改めて糖尿病の怖さを感じました。

1週間前に左MCA狭窄によるTIAを起こして、今回脳梗塞を発症したという流れだったのですね。

以前にTIAを起こしており、左MCA閉鎖にもかかわらず、脳皮質が保たれている所見より、アテローム性をまず疑うことが重要だと考えました。

アウトプットありがとうございます。

>はじめに40歳台で高度な狭窄が見られることに、改めて糖尿病の怖さ

ですね。

>1週間前に左MCA狭窄によるTIAを起こして、今回脳梗塞を発症したという流れ

おっしゃるとおりですね。

>左MCA閉鎖にもかかわらず、脳皮質が保たれている所見より、アテローム性をまず疑うことが重要だと考えました。

おっしゃるとおりです。分布からアテローム血栓性脳梗塞を疑いますね。

ただ単純に脳梗塞だったというだけでなく,今回の脳梗塞の病型分類も意識しながら読影するべきなんだと改めて勉強になりました.治療法も変わってくるので注意したいと思います.

アウトプットありがとうございます。

アテローム血栓性脳梗塞の中のどのタイプに相当するのか、はしばしばわからないこともありますが、

心原性なのかアテローム血栓性なのかの鑑別は通常できますので、こちらは意識しましょう。

1次、2次の外来を受けていると、これまでの症例よりも親しみがありますね。

CT異常なしからのMRIの流れは実際よく経験します。

CTで異常がないことも(クイズなのでそこは逆にやや不安でしたがw)、今までの症例を踏まえて脳回・脳溝や島皮質・基底核の変化がないことを指摘することができました(^▽^)/

FLAIRでの血管描出や、SWIも2回目にしてやや抵抗感が薄れた気がします。

今日は久しぶりに(頭部で初?w)概ね正解できましたが、より詳しく正確に評価できるように頑張ります!

アウトプットありがとうございます。

>CT異常なしからのMRIの流れは実際よく経験します。

そうですね。さらにMRIで異常なしも実際は一番多いですね。

>CTで異常がないことも(クイズなのでそこは逆にやや不安でしたがw)、今までの症例を踏まえて脳回・脳溝や島皮質・基底核の変化がないことを指摘することができました(^▽^)/

それはよかったです。

>FLAIRでの血管描出や、SWIも2回目にしてやや抵抗感が薄れた気がします。

ですよね。すぐに慣れます。

>今日は久しぶりに(頭部で初?w)概ね正解できましたが

それはよかったです。引き続きよろしくお願いします。

CTで有意所見がないと言えましたが、今までの「何もない」と、あらゆるものを確認してある程度自信を持って言える「何もない」とでは大きな違いがあると感じました。

DWIの信号域とミスマッチがあるので、血管のサイン(FLAIR,SWI,MRA)が過大評価のこともあるというのがよく分かる症例でした。

TIAがあったことや梗塞域からアテローム性というのも納得できました。

アウトプットありがとうございます。

>今までの「何もない」と、あらゆるものを確認してある程度自信を持って言える「何もない」とでは大きな違いがあると感じました。

ですね。

>DWIの信号域とミスマッチがあるので、血管のサイン(FLAIR,SWI,MRA)が過大評価のこともあるというのがよく分かる症例でした。

おっしゃるとおりですね。このミスマッチが重要ですね。

>TIAがあったことや梗塞域からアテローム性というのも納得できました。

よかったです。引き続きよろしくお願いします。

今日もありがとうございます。

少しだけですが頭部の画像診断に慣れてきました。

early CT sign無しと指摘できたのは少しだけ進歩です。

脳梗塞の病型や病態を意識した読影ができるよう精進します。

アウトプットありがとうございます。

>少しだけですが頭部の画像診断に慣れてきました。

それはよかったです!!

>early CT sign無しと指摘できたのは少しだけ進歩です。

これは大きいと思います。

>脳梗塞の病型や病態を意識した読影ができるよう精進します。

そうですね。心原性なのか、アテローム血栓性なのかラクナなのかは常に意識しましょう。

early CT signがわかりにくい症例でも、intraarterial signalとsusceptible signは有用であることが実感できました。

そうですね。

FLAIRとSWI使えますね!

こんにちは!毎日お世話になっております!

昨日のごろ〜先生のご説明をふまえて、今日はMRIの読影も含めて所見を指摘できました!

動画解説が非常にわかりやすく、感動しました…

アウトプットありがとうございます。

>今日はMRIの読影も含めて所見を指摘できました!

それはよかったです。

>動画解説が非常にわかりやすく

ありがとうございます。susceptibility signがさらっと言えずに何度もやり直した動画です(^_^;

最初のctで左のmcaにhyperdense mca signみたくみえるのは、気にしすぎでしょうか?こころなしか、その周辺の脳溝も狭い気がします

アウトプットありがとうございます。

>最初のctで左のmcaにhyperdense mca signみたくみえるのは、気にしすぎでしょうか?

うーん、積極的には所見としては取れないですね。

early CT signでは、(アテローム性やラクナ梗塞では特に)異常が認められなくても脳梗塞が起こっていることが多々あるということがよくわかりました。改めて怖いですね。。

右ICPCに動脈瘤があるかなと思ったのですが、いかがですか?

アウトプットありがとうございます。

>early CT signでは、(アテローム性やラクナ梗塞では特に)異常が認められなくても脳梗塞が起こっていることが多々あるということがよくわかりました。改めて怖いですね

CTでは指摘できたらラッキー程度ですね。

early CT signももちろん大事ですが、基本CTは出血を除外するのが主な目的ですね。

>右ICPCに動脈瘤があるかなと思ったのですが、いかがですか?

膨隆部から血管が出ていますので、漏斗状拡張ですね。

お忙しい中ありがとうございます。

> 基本CTは出血を除外するのが主な目的ですね。

なるほど。他の参加者の方がうちの施設はいきなりMRIを撮るとおっしゃっていたので、確かにその方が脳梗塞は見つけやすいだろうなと思っていました。が、そういう事情があるんですね。MRIだと出血を見つけるのは大変ですね。

>他の参加者の方がうちの施設はいきなりMRIを撮るとおっしゃっていたの

これはかなり稀な恵まれた施設で、CTのみしかない施設の方が遙かに多いです。

またMRIがあってもまだほとんどの施設でCT firstなのが現状です。

被曝の問題はありますが、禁忌も少なく短時間で撮影できるためというのが、CT firstの事情です。

今回も難しかったです。やはりCTでは小さな脳梗塞は指摘が難しいですね。

Flairのintraarterial signalとSWIのsusceptibility signは指摘できました。

動脈硬化によって血流が弱くなることにより、遠位の血管があのように脳梗塞になるのですね。

パラパラと多発性に見えるので、頸動脈のプラークなどが飛んで、バラバラになり小さくなって遠位の小さな血管につまったものだと思っていました。

あと、ラクナ梗塞との違いもよくわかりましたが、陳旧化した場合、どちらも大きな脳梗塞ではないので、判別できるのかな?と思ったのですが、いかがでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>Flairのintraarterial signalとSWIのsusceptibility signは指摘できました。

良かったです!

>ラクナ梗塞との違いもよくわかりましたが、陳旧化した場合、どちらも大きな脳梗塞ではないので、判別できるのかな?と思ったのですが、いかがでしょうか?

おっしゃるように今回のようにサイズが小さい場合は、陳旧化した場合はラクナ梗塞とは判別できないこともありますね。

何でもかんでも小さな梗塞巣を見つけては、ラクナ梗塞と言っていましたが、動画で梗塞の分類がとても良く解り理解できました。明日も頑張ります。

アウトプットありがとうございます。

脳梗塞の分類が整理されたようでよかったです!

今日もよろしくお願いします。

いつもありがとうございます。

疑問に思ったので質問させてください。

1週間前にTIAを起こして、その6日後に再発というか脳梗塞を起こした、というエピソードですが、、

TIAは一過性の神経機能障害であり24時間以内に消失、画像上脳梗塞の所見を認めない、という定義になっていると思います。初回のMRIで急性期以降の梗塞の所見でしたが、これはTIAでなく脳梗塞(再発)を反映していると考えてよいのですか?

脳梗塞(再発)と考えるには少々経過時間が短い(病歴からは12時間程度しか経っていないだろうと思ったので)と考えたのですが、いかがでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>TIAは一過性の神経機能障害であり24時間以内に消失、画像上脳梗塞の所見を認めない、という定義になっていると思います。

TIAは画像上脳梗塞所見を認めることがあります。

一過性脳虚血発作(TIA)の診断基準(厚生労働科学研究費補助金によるTIA研究班)

(1)臨床症状:24時間以内に消失する、脳または網膜の虚血による一過性神経症状

(2)画像所見:画像上の梗塞巣の有無は問わない。

となっています。

DWIで新鮮病巣を認める場合は、「DWI陽性のTIA」とします。

これはDWIで高信号でも、症状が一過性のケースです。

>初回のMRIで急性期以降の梗塞の所見でしたが、これはTIAでなく脳梗塞(再発)を反映していると考えてよいのですか?

この初回のMRIは来院時ですので、1週間前のTIAのときのものではありません。

1週間前のTIAのときは画像は撮影競れていません。

同じ1週間なのでややこしくてすいません(^_^;)

ご返信下さりありがとうございました。

調べて下さった、

「一過性脳虚血発作(TIA)の診断基準(厚生労働科学研究費補助金によるTIA研究班)

(1)臨床症状:24時間以内に消失する、脳または網膜の虚血による一過性神経症状

(2)画像所見:画像上の梗塞巣の有無は問わない。」

というのは、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jser/75/1/75_27/_pdf (2016年)の表1にも引用されていたのですが、

その後、https://www.jsts.gr.jp/img/tiateigi_201910.pdf (2019/10/12)や、https://www.jmedj.co.jp/files/item/books%20PDF/978-4-7849-5686-9.pdfにあるように、TIAの定義は「局所脳または網膜の虚血に起因する神経機能障害の一過性のエピソードであり、急性梗塞の所見がないもの。神経機能障害のエピソードは、長くとも24時間以内に消失すること。」と変更されたのだと思っておりました。

しかしUp to dateでも確認してみますと、Initial evaluation and management of transient ischemic attack and minor ischemic strokeのHow is TIA defined ?のところで「about one-half of patients with classically defined TIA syndromes (<24 hours in duration) have corresponding appropriate ischemic lesions by brain MRI on diffusion-weighted or perfusion-weighted imaging. (2020/4/22 update)」と言及されており、結果的には調べて下さった診断基準の通りなのか、、とも考えたのですが、、この辺は診察する医師の神経所見や診療施設でCTのみかMRIもとるかなどという方針にもよって変わってくるのかなぁと考えて深追いしない方が良いのかもしれないと思いました。

TIAのエピソード(day1とする)が起こった時にMRIをとっていなかったため、画像上の変化が果たしてあったのかは分からないですが、私が最初に質問させていただいた時に疑問に思っていたのは、day1とday7とで脳梗塞likelyの所見が起こった時に、day8のMRIでの左放線冠の急性期以降の梗塞というのがどちらをより示唆しているのか、というところです。day7の夜に発症した脳梗塞がday8(のおそらく日中?)にとられたものだとすると12時間程度しか経過していないような気がしていたのですが、day7の方だと教えていただき納得できました。ありがとうございます。

詳しく調べていただきありがとうございます。

>深追いしない方が良いのかもしれないと思いました。

かもしれないですね(^_^;)

MRIで超急性期脳梗塞所見があっても、次の日に再検すると消えていることがあります。

そういうものの一部が臨床的にもTIAなのでしょうね。

とにかくTIAは初回の画像だけでは診断ができませんのであくまで臨床症状ありきですね。TIAに限らずですが。

>day1とday7とで脳梗塞likelyの所見が起こった時に、day8のMRIでの左放線冠の急性期以降の梗塞というのがどちらをより示唆しているのか、というところです。

こちらはday7と考えるべきですね。

day1ではMRIが撮影されていませんが、仮に撮影されていたとしても所見がないかもしれませんし、あったとしても症状も消えており上に記載したように次の日には消えている可能性が高いです。急性期以降(24時間以降)のパターンというのはあくまでその傾向があるというもので、12時間程度しか経過していないのに急性期以降(24時間以降)のパターンにならないというものではありません。梗塞の強さなどにもよります。

ですので、day1ではTIAが起こり(画像は撮影されていないけれど、仮に撮影されていて所見があっても次の日には消えていて)、day7で脳梗塞が起こり、day8でMRIが撮影されて脳梗塞が画像上も確認されたと考えるのがよいかと考えます。

お世話になっております、susceptibility signについて少し混乱してきたのでインターネットで検索したところ、このような記事を見つけたので、質問させてください。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsth/28/3/28_2017_JJTH_28_3_289-296/_pdf

・susceptibility sign:SWIとT2*において、動脈内の塞栓子がオキシヘモグロビン濃度の上昇により低信号に見えたもの

・increased vessel contrast:SWIにおいて動脈閉塞によって二次的な静脈灌流障害が起こり、静脈内のデオキシヘモグロビン濃度が上昇し、還流静脈があたかも拡張したように見えたもの

・その他:T2*では出血においてもヘモグロビンが血管外に出てデオキシヘモグロビンに変性するため、microbleedsが低信号に見える

という理解でよろしいでしょうか?今回の解説のように、susceptibility signにincreased vessel contrastも含まれるのでしょうか。

ひょっとしたら全く頓珍漢な質問をしてしまっているかもしれませんが、よろしくお願いします。

アウトプットありがとうございます。

いえ、すいません。とんちんかんなのは私の方でした(^_^;)

還流静脈の低信号の増強≠susceptibility sign ですね。

susceptibility signはあくまで動脈内の塞栓子の低信号の増強ですね。

勘違いしていました。後日修正します。混乱させてしまい申し訳ありません。

こちらの動画の通りです。

メルマガで明日みなさんにも修正します。

はじめのCTで何かあるはず!とearlyCTsignと左右の脳室の大きさの差があることに注目してしまいました。

その後のMRIでFLAIRで血管描出やSWIの静脈還流の左右差は見つけることができました。

いろんな撮影で注目すべきことがとても勉強になります。

実践でも使えるように、復習がんばります。

アウトプットありがとうございます。

>その後のMRIでFLAIRで血管描出やSWIの静脈還流の左右差は見つけることができました。

良かったです!

現場ではついDWIに目が行きますが、FLAIR、SWIで異常を指摘できたら大きいですね。

いつもお世話になっております。

1点質問させていただきたいです。

MRI firstの施設もあるとのことですが、脳出血・脳梗塞は臨床症状だけでは完全には判別できないイメージだったのですが、MRI firstでオーダーする基準というか考え方は何かあるのでしょうか?臨床症状以外のところ(未治療Afがある・脳梗塞の既往あり等)で判断してオーダーするのでしょうか?

お忙しいところすみません。よろしくお願いします。

アウトプットありがとうございます。

>脳出血・脳梗塞は臨床症状だけでは完全には判別できないイメージ

おっしゃるとおりです。

うちはMRI firstではないのですが、臨床症状から脳出血よりも脳梗塞がより疑わしいと考えられるケースは多々あります。

その場合に、CT撮影して出血がないことを確認して、MRIを撮影するくらいならば、

最初からMRIを撮影した方が治療開始も早められる、結果的に出血だったとしてもMRIで診断できるので問題なしという観点ですね。