症例48

【症例】60歳代男性

【現病歴】肝硬変(B型肝炎)、肝細胞癌に対してTACE+RFA歴あり。フォロー中。

画像はこちら

肝硬変による門脈圧亢進により、発達している側副血行路は何?

今日から5日間は肝硬変による門脈圧の亢進による側副血行路の症例を見ていきます。

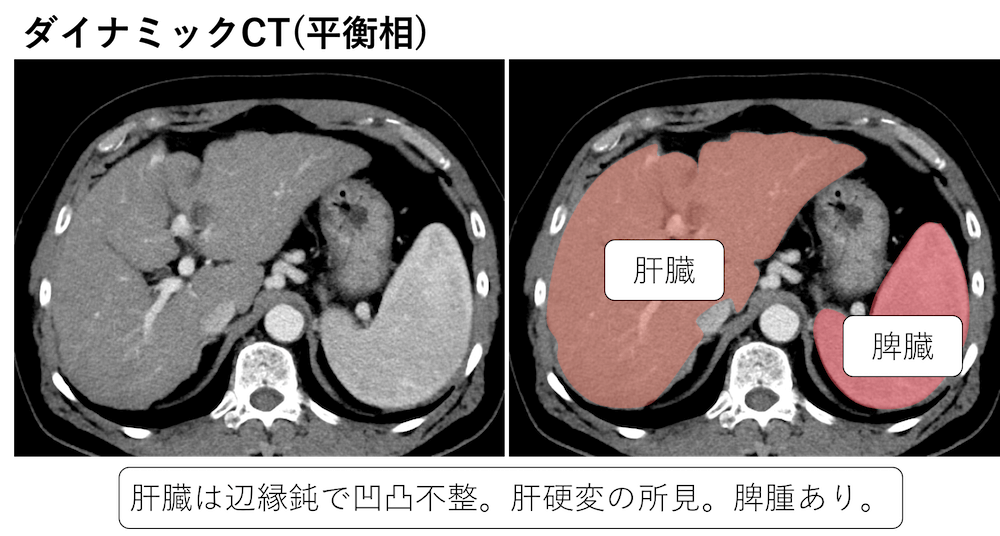

まず肝臓は辺縁が鈍で凹凸不整です。肝硬変の所見です。

また脾腫を伴っていることがわかりますね。

では側副血行路はどうでしょうか?

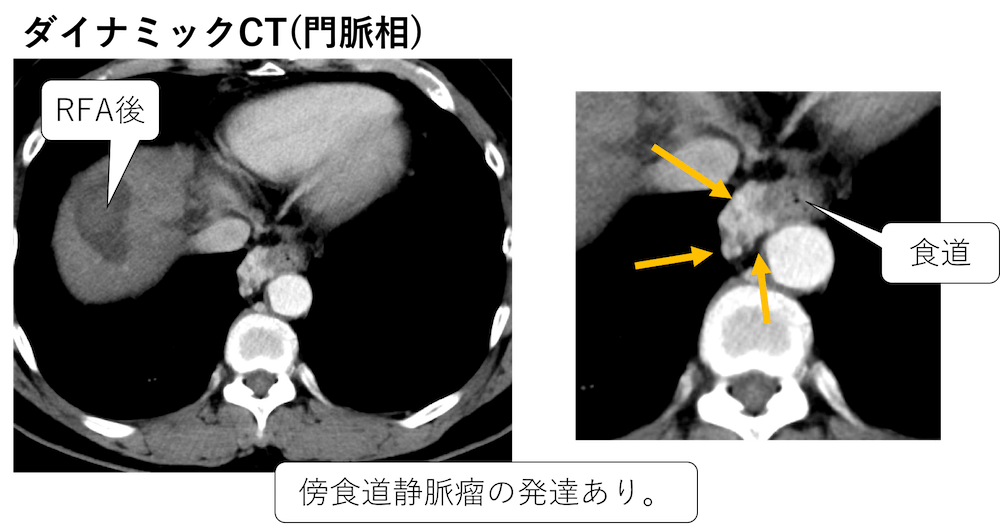

食道沿いに側副血行路の発達を認めています。

傍食道静脈瘤です。

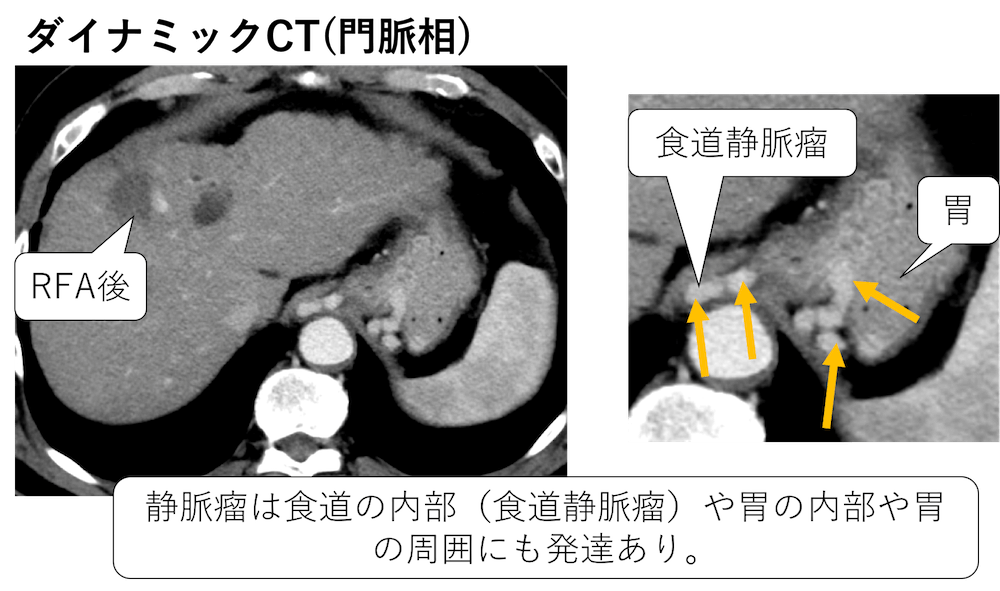

静脈瘤は食道の傍だけではなく食道内腔にも認めており、食道静脈瘤であることがわかります。

また静脈瘤は胃の内外にも認めています。

肝臓にはRFA後の変化も認めています。

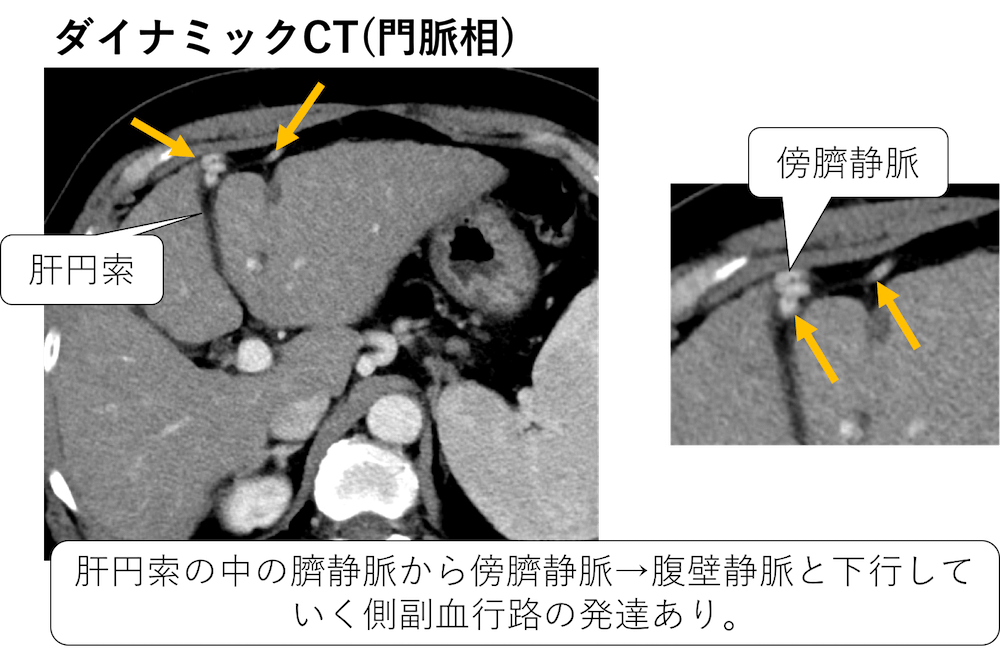

さらに肝円索から腹壁に向かう傍臍静脈→腹壁静脈の発達を認めていることがわかります。

診断(存在する側副血行路):食道静脈瘤・胃静脈瘤(傍食道静脈瘤・傍胃静脈瘤)、傍臍静脈

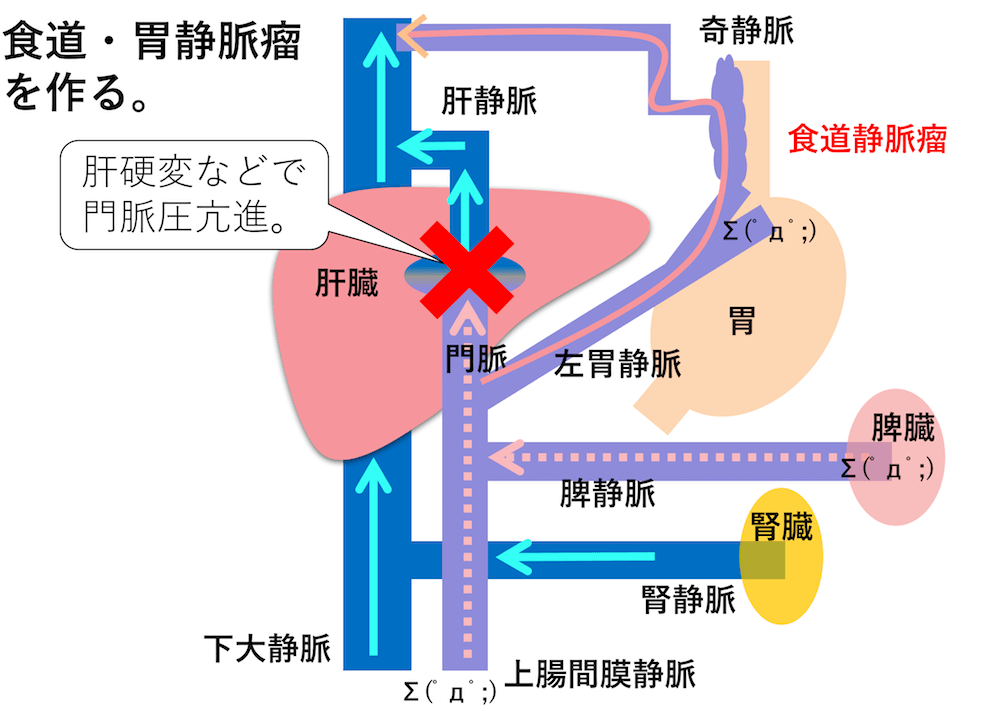

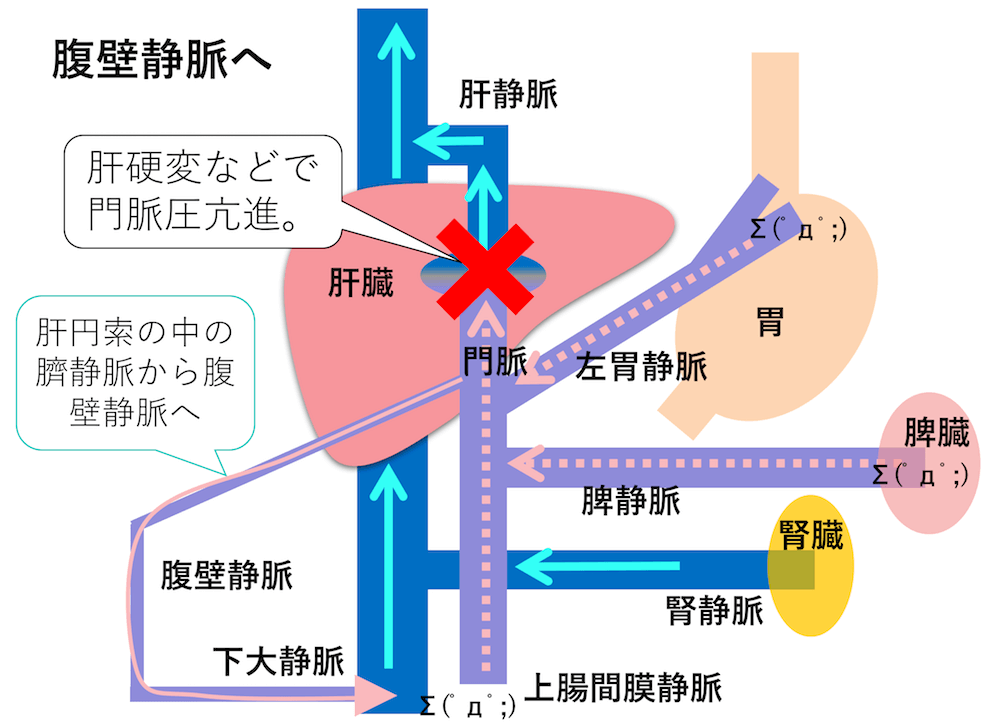

今回存在した側副路をシェーマで表してみました。

まずは食道静脈瘤(胃静脈瘤も同様です)です。

上の様に食道静脈瘤(+胃静脈瘤)を形成して奇静脈経由で大循環系である上大静脈へと還っていく側副血行路を形成します。

また、肝円索の中の臍静脈から腹壁静脈を経て、大循環系である外腸骨静脈へと還っていきます。(上の図では下大静脈になっていますが厳密には外腸骨静脈へと還流します。)

今回はこれらの側副血行路が発達していることがわかりました。

その他所見:

- 肝硬変あり。RFA後変化あり。肝嚢胞あり。

- 脾腫あり。

- 腎嚢胞あり。

- 傍大動脈に小リンパ節散見。

門脈圧亢進に伴う側副血行路の解説動画

主に見られる側副血行路の解説をしています。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

膵アーケードだろうと先入観を持って見ていて、臍静脈の拡張を見つけて満足してしまいました。食道(胃)静脈瘤とかは基本的に見ないといけないといけないのに反省です。仕組みの解説もわかりやすく勉強になりました。それを知ってないとIVRにつくときに医師についていけなくなりますし、これまで若い子に話してたら結構知らない子もいてるので、話にすらついていけない状況は回避したいもので、放射線技師にも重要ですね。もちろん自分がちゃんとしないといけないので反省です。

アウトプットありがとうございます。

>食道(胃)静脈瘤とかは基本的に見ないといけないといけないのに反省です。仕組みの解説もわかりやすく勉強になりました。それを知ってないとIVRにつくときに医師についていけなくなりますし、これまで若い子に話してたら結構知らない子もいてるので、話にすらついていけない状況は回避したいもので、放射線技師にも重要ですね。もちろん自分がちゃんとしないといけないので反省です。

おっしゃるとおりですね。技師さんも理解しておくべき内容です。

↑

逆に、臍静脈の拡張には全く気づきませんでした…

主に国試対策で何度か覚えては忘れていたところで、今となってはほぼ抜け落ちていました。

動画だとまとまっていてわかりやすいですね(^▽^)/

アウトプットありがとうございます。

>主に国試対策で何度か覚えては忘れていたところで、今となってはほぼ抜け落ちていました。

まあ、日常臨床で専門外の方がどこまで必要かという問題はありますが、

食道静脈瘤や胃静脈瘤破裂は救急でも重要ですので、ということで。

>動画だとまとまっていてわかりやすいですね(^▽^)/

ありがとうございます。

5回使い回しますが(^_^;

普段、側副血行路があっても、あまり注目して見たことがなかったので、この機会に勉強して整理しておきたいと思います。

側副血行路もたくさんあるのですが、重要そうなのだけやっていきます。

静脈瘤や血管の拡張を指摘するときに、いざ書こうとすると血管名が分からず「食道・胃に静脈瘤あり」のようなザックリした書き方になりました。側副路もその後の還流については深く考えたことがなく、具体的な経路の勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>側副路もその後の還流については深く考えたことがなく

血管が追いにくいところもあったりで、なかなか勉強しようと思わないところかもしれませんが、

これを機に側副路について注意していただけたらと思います。

傍臍静脈の方を完全に見落とし、また傍食道静脈瘤と食道静脈瘤を区別できていなかったので、気づきの多い症例でした。動画、内容もですがシェーマ内の顔文字も好きです。

アウトプットありがとうございます。

>傍食道静脈瘤と食道静脈瘤を区別できていなかった

連続しているものですので、厳密に区別できないことも実際にはあります。

>シェーマ内の顔文字

細かいところを見ていただきありがとうございます(^o^)

門脈圧が亢進して苦しそうな様子が伝われば幸いです。

側副血行路にもいろいろバリエーションがあって難しいですね。細かいところまでみないといけないのですね。

やはり場所によって治療なども変わってくるのでしょうか。

>やはり場所によって治療なども変わってくるのでしょうか。

ですね。場所により治療法は変わります。

とくに、食道静脈瘤や胃静脈瘤は胃液にさらされ破裂すると大出血となるので治療が必要となりますね。

こんにちは。いつもありがとうございます。

神イラストが再び降臨…もし低学年の頃にこのイラストに出会えていたらどんなによかっただろう…と想像いたしました。これか何度も繰り返し参照させていただきます!

全国医学部共通必修科目にESPRESSO画像診断を設けるべきだと思います!

ひとつ質問させてください。

TACE後の患者さんとのことでしたが、今回は塞栓物質は画像上認められないのでしょうか?TACE後の肝臓はどういう画像所見を呈するのか知りたいです。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。今回はリピオドールの沈着が残っていない症例ですね。

高吸収としてギンギンに残っている症例もあれば、今回のようにどこをTACEしたの?という場合もあります。

アウトプットありがとうございます。

>神イラストが再び降臨…

ありがとうございます。

このイラストを講演で使いたいけど、いいですか?という問い合わせがこれまで2件くらい来ています。

もちろんどうぞどうぞです。

>全国医学部共通必修科目にESPRESSO画像診断を設けるべきだと思います!

いえいえ、恐れ多いです。そもそも画像診断って国家試験でも重要度は低いですね。

研修医になってからかなり必要になりますね。

いつも大変勉強になっております。

ひとつ質問よろしいでしょうか?

遠肝性の場合は肝臓の経由がないため肝性脳症のリスクがあると思いますが、cavernous transformationの場合は肝性脳症に至ることはないのでしょうか?

またcavernous transformationは画像上で指摘することは可能ですか?

お忙しいところ恐れ入りますが、返信をいただけると幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>遠肝性の場合は肝臓の経由がないため肝性脳症のリスクがあると思いますが、cavernous transformationの場合は肝性脳症に至ることはないのでしょうか?

シャントによる肝性脳症を来すケースでは比較的大きな(遠肝性の)シャント路が原因となることが多いと言われています。

一方で、求肝性のシャントで肝性脳症が起こるという記述は見つけられませんでした。(もしあれば教えてください。)

>またcavernous transformationは画像上で指摘することは可能ですか?

初期は難しいのかもしれませんが、可能です。

奇静脈弓や奇静脈が太い様に見えます。これも門脈圧亢進の影響なのでしょうね。

アウトプットありがとうございます。

奇静脈弓はこんなものかなと思いますが奇静脈は拡張しているかもしれません。

人間の体の適応能力のすごさに驚いています。えらいことになっても、何とかしようとするたくましさですね。あの手この手で切り抜けようとする姿に思わず拍手を送ってしまいました。

ところで直腸の壁の厚さが気になりました。(213~216/231)

直腸癌はないかしら。

アウトプットありがとうございます。

>人間の体の適応能力のすごさに驚いています。えらいことになっても、何とかしようとするたくましさですね。あの手この手で切り抜けようとする姿に思わず拍手を送ってしまいました。

そうですね。門脈圧亢進に伴う血流の変化はすごいですね。ここに限らずですが。

救急ならばNOMIで起こるSMAの攣縮も意味すごいですね。

>ところで直腸の壁の厚さが気になりました。(213~216/231)

直腸癌はないかしら。

蠕動かもしれませんが、過去画像を参考にしつつですが、引っかけてもよいですね。

いつも貴重な症例をありがとうございます。

検査技師の立場から…

門脈圧亢進症を伴う肝硬変患者の造影CTでは、胸部(または頚部)から骨盤部まで撮影するようにしています(出来ればダイナミックで門脈優位相)。

特に食道静脈瘤はPVシャントの中で最も破綻しやすく、凝固系(特に血小板低値)異常を合併しやすい肝硬変患者においては致死的です。肝細胞癌治療歴のある肝炎性肝硬変患者は、3〜6ヵ月ごと検査するのが一般的ですので、適切な時期の内視鏡的静脈瘤硬化療法EIS・結紮術EVLに繋げられるようにするといいですね。

余談ですが、TIPSサイト内でTIPS術症例をぜひ期待したいです。門亢症パート絶賛開催中ですので(笑)

アウトプットありがとうございます。

>特に食道静脈瘤はPVシャントの中で最も破綻しやすく、凝固系(特に血小板低値)異常を合併しやすい肝硬変患者においては致死的です。肝細胞癌治療歴のある肝炎性肝硬変患者は、3〜6ヵ月ごと検査するのが一般的ですので、適切な時期の内視鏡的静脈瘤硬化療法EIS・結紮術EVLに繋げられるようにするといいですね。

補足ありがとうございます!

>余談ですが、TIPSサイト内でTIPS術症例をぜひ期待したいです。門亢症パート絶賛開催中ですので(笑)

門亢症パート絶賛開催中ですが、TIPS術症例は出てこ(略)・・・。