症例28

【症例】40歳代男性

【主訴】近医の単純CTで肝腫瘤を指摘された。

画像はこちら

他院

当院

肝腫瘤の正体(診断)は?

今回は日常診療で遭遇する頻度の高い疾患です。

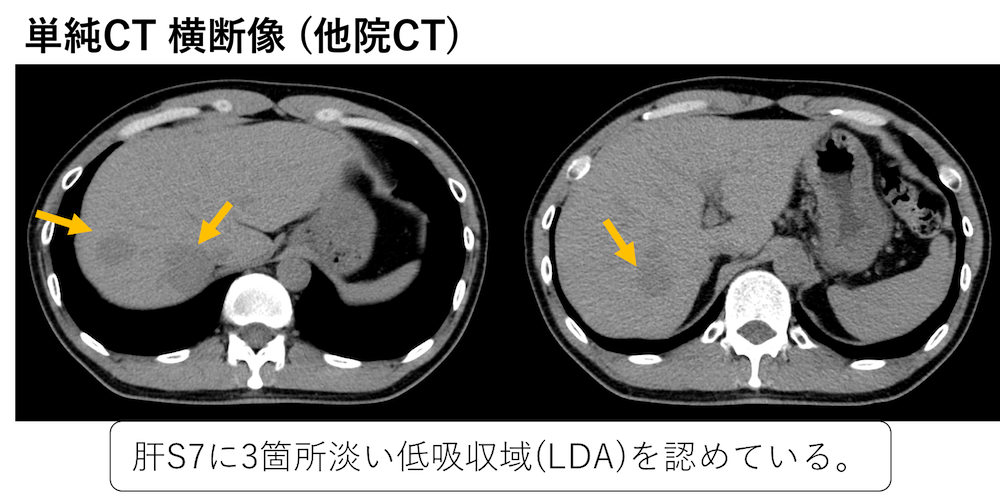

他院CTで肝のS7を主体として3箇所淡い低吸収域(LDA)を認めています。

通常肝のLDAは嚢胞が圧倒的多数ですが、今回は嚢胞にしては吸収値が高いですね。

むしろ血管と同程度の吸収値とも言えます。

このような淡い低吸収腫瘤を認めた場合、ほとんどの場合は肝血管腫です。

その確認のために紹介となり、ダイナミックCTおよびエコー(非提示)が施行されました。

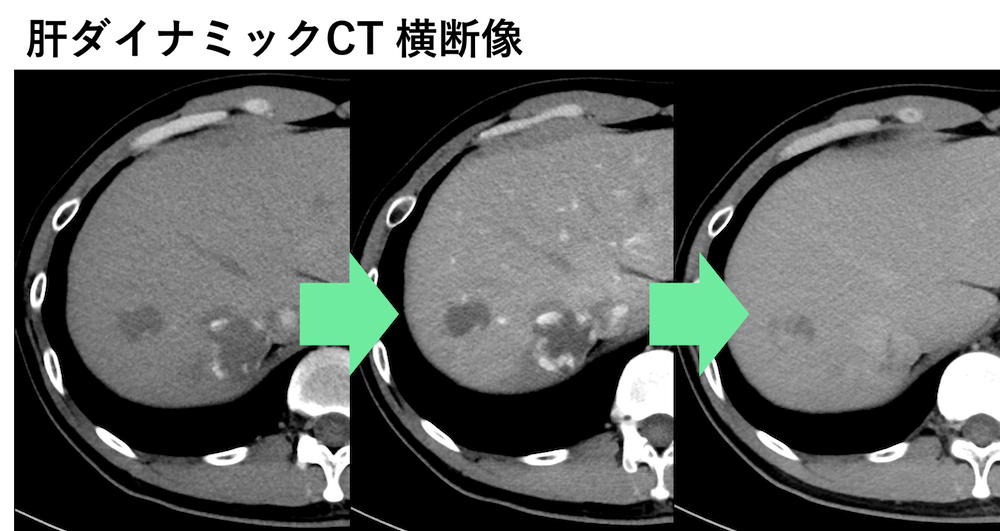

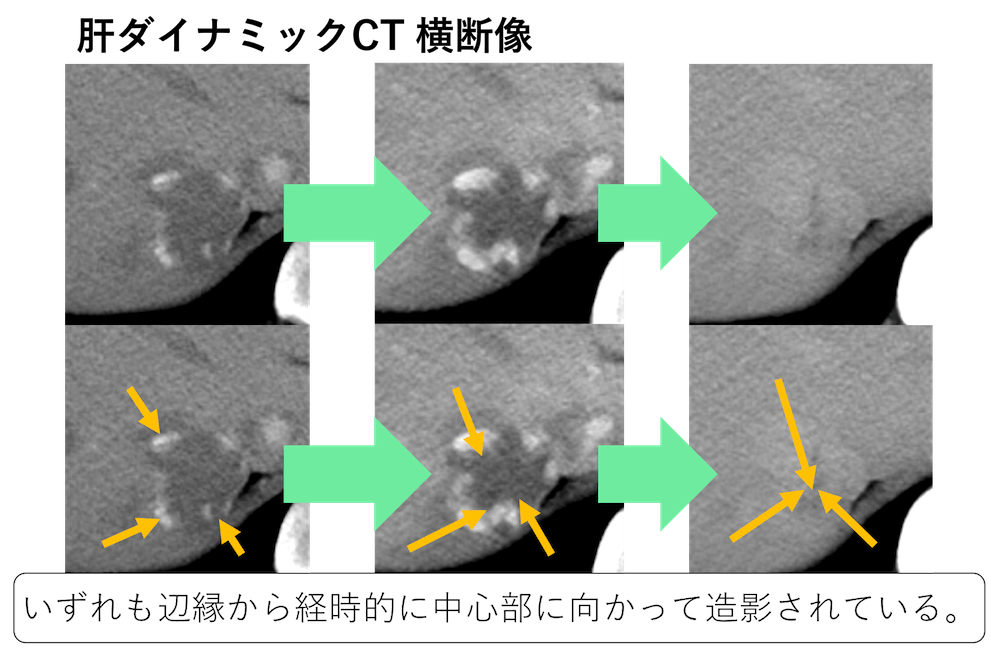

ダイナミックCTでは上のように辺縁から緩徐に染まり、最も左側のものは最後の平衡相ではほぼ全域に造影効果を認めています。

この腫瘤のみ取り出してみてみましょう。

辺縁から経時的に中心部に向かって造影されている様子がわかります。

3つの単純CTでの低吸収腫瘤は造影される程度には差があるものの、いずれもこのパターンで造影されています。

典型的な肝血管腫の所見です。

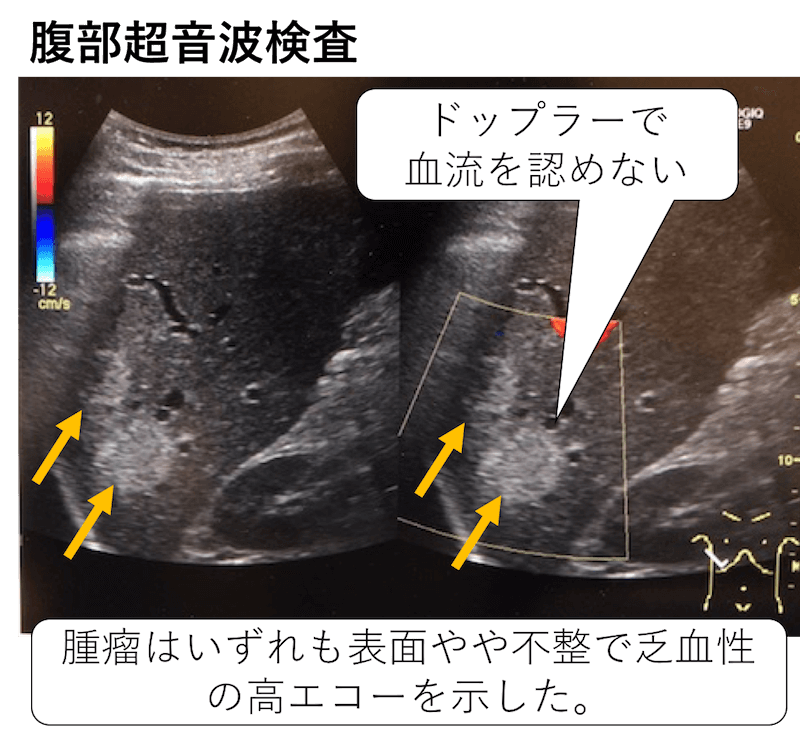

また腹部超音波検査では腫瘤はいずれも表面やや不整で乏血性(ドップラーで血流を認めない)のほぼ均一な高エコーを示しました。

こちらも典型的な肝血管腫の所見です。

診断:肝血管腫

※通常無症状で臨床的に問題となることはありませんが、中には、サイズが大きい場合、新旧の血栓形成により血小板が過剰に消費されてしまい、血小板減少や出血傾向などのDIC症状を伴うことがあり、この場合は治療の対象となることがあります。

その他所見:とくになし。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

「複雑性嚢胞」という誤答を今までに何回かしているのですが、その割に実は複雑性嚢胞がどんなものかよくわかっていません笑。基本画像は先生のサイトで調べているんですが、すぐには見つかりませんでした。どこかに記載があればご教示いただけますと幸いですm(__)m

血管腫って、最初は「周辺からだんだん染まっていく」という特徴1つだけを覚えていたんですが、「実は、周辺から染まっていく腫瘤自体は他にも結構あって、単純の様子(吸収値・均一性)が参考になるんだよ」って聞いたことがあります。

最近、あんまり血管腫とかの評価をじっくりしたことがなかったので、とてもいい復習になりました(^▽^)/

アウトプットありがとうございます。

複雑性嚢胞というのは、漿液性の単純嚢胞ではなく、感染や出血を伴った嚢胞のことで、

腎臓でしばしば認められます。肝臓でも認められることはありますね。

通常の漿液性嚢胞と比べて、高吸収となるのが特徴です。

>最初は「周辺からだんだん染まっていく」という特徴1つだけを覚えていたん

中心部がわずかに染まるものもあります。

染まる速度が速いもの・遅いものなどもありますね。

>単純の様子(吸収値・均一性)が参考になるんだよ

これはおっしゃるとおりですね!!

確かにこれも記載してもよかったですね。

このような日常でよく遭遇する

症例とかもあったらいいなと

思っていたので、よかったです!

急性腹症に、関わらず、

普通の日常よく遭遇する症例も

みて、総合的に腹部CTを読みたい

のは経験小の私だけではないかな〜

(わかってらっしゃる方はより深く早く

正確に診断されるのだろうな)

と思っているので、

余裕があれば、このような症例も

出して頂きたいです。

今日もありがとうございました。

>このような日常でよく遭遇する

症例とかもあったらいいなと

思っていたので、よかったです!

そうですよね。

ニッチな症例よりも、普段目にして

これ精査が必要なのだろうか?

フォローが必要なのだろうか?

放置でいいのだろうか?

という判断が必要とされる所見の方が需要があり、かつ重要度も高いですね。

今後そのような症例も積極的に紹介していきたいと思います。

なるほど,造影剤の入り方には着目できたものの,HCCとは違うなくらいしかわかりませんでした.

復習したいと思います.

HCCよりも遙かに頻度が高く、日常臨床でもしばしば認めますので、この機会に復習しておいてください。

リング状濃染+若年男性→アメーバ性肝膿瘍と考えてしまいました。血管腫では単純でのCT値も参考になるんですね、勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

血管腫は頻度が高い疾患ですので、ぜひ復習しておいてください。

こんにちは。

いつもお世話になっております。

血管腫は国試にもよく出るものなので答えることができました!

血管腫の造影剤の染まりと周囲の血管の染まりが大体同程度であるような気がするのですが、肝細胞癌などとの鑑別の助けになったりしますか?

とくに小さな血管腫のときはいきなり全体が染まったりしていて肝細胞癌と悩むことが多いです。

アウトプットありがとうございます。

>血管腫の造影剤の染まりと周囲の血管の染まりが大体同程度であるような気がする

そのような場合もありますがそうでない血管腫もあります。

ゆっくり染まる血管腫もあります。

>とくに小さな血管腫のときはいきなり全体が染まったりしていて

早期でキンキンに染まっているのは基本血管腫です。

が、非典型的な血管腫の場合は、EOB-MRIの撮影が必要となります。

もちろんこれでも悩ましい場合もありますが・・。

復習で、特徴的でもあるので、特に悩みませんでしたが、

この講座くらいでないと、肝をじっくり評価することが最近すくなくなっているので、

抵抗感を減らすためにも、いい復習になりました。ほかの臓器も割にきれいですし(^▽^)/

それはよかったです!!

日常臨床でもよく見る疾患ですので、覚えておきましょう。

国家試験で出る知識として、血管腫は周辺から染まるということは習いました。

インスタントさんが、他の種類の腫瘍でも周辺から染まるものがあると仰っていて、周辺から染まる=血管腫が多いけど、そうでない可能性もあると認識を改めました。

単純CTで、比較的高吸収ということは知らなかったので大変参考になりました。

アウトプットありがとうございます。

基本的には頻度からも周辺から早期から染まる腫瘤を見たら血管腫を考えるべきです。

単純CTでは嚢胞よりも高吸収ですが、淡い低吸収となります。

いつおお世話になってます。

質問なのですが、

この症例で、単純CTだけの場合、レポートにはどうかくのでしょうか。エコーでもご精査お願いします と書き加えるべきなのでしょうか(単純では HCC も否定できないと思いますし・・・)

変な質問ですみませんが、よろしくお願いします!

アウトプットありがとうございます。

単純CTだけの場合は、おそらく血管腫なんでしょうけど、おっしゃるようにHCCも否定できませんので、エコーやダイナミックCTで精査くださいと、精査をお願いします。

ドーム下のものは単純CTでlowな部分があり、脂肪成分と考えて肝内のAMLと思ってしまいました。

アウトプットありがとうございます。

少しLowな部分はたしかにありますが、脂肪とはこれだけでは言えないですね。

また脂肪を含有する場合、肝細胞癌の可能性も考えなくてはならない点に注意ですね。

いつもお世話になっております。

肝膿瘍との鑑別ができなかったのですが、どのあたりが鑑別診断のもとになるでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>肝膿瘍との鑑別ができなかったのですが、どのあたりが鑑別診断のもとになるでしょうか?

単純CTのみでは、膿瘍は除外できませんね。

ダイナミックCTやエコーで膿瘍ではなく血管腫だと分かります。

あとは、臨床症状などが参考になりますね。

いつもお世話になっております。

肝膿瘍との鑑別ポイントはいかがでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

造影のされ方が異なります。

こちら参考にしてください。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/4448

知識不足で申し訳ないのですが、この症例と転移性肝腫瘍の鑑別について教えていただきたいのですが…

アウトプットありがとうございます。

まず今回のようにダイナミックCTで経時的に辺縁から中心部にかけて徐々に染まるのは血管腫の特徴といえます。

転移性肝腫瘍は原発巣によっていろんなタイプがありますが、血管腫のようなパターンを示すようなことは通常ありません。

多くの転移性肝腫瘍は乏血性で早期相では辺縁が染まる程度で、平衡相で中心部がやや染まるか染まらないかということが多いです。

ただし、単純CTだけでは両者(血管腫と肝転移)の鑑別は困難なことが多いのでダイナミック撮影が重要となります。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/15602

回盲部あたりのリンパ節が目立ちますが、このくらいは正常ですか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように認めていますが若い方ですし、これくらいは正常範囲です。

同部はこのようにリンパ節が目立つことがありますので覚えておきましょう。

いつもありがとうございます。

commonな疾患の血管腫が、今回勉強できて良かったです。

血小板減少や出血傾向などのDIC症状を伴う場合、治療の対象となることがある

というのも大変勉強になりました。ありがとうございました!

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように血管腫は日常臨床で、非常にcommonな疾患ですので、押さえておいてください。

単純CTで肝臓の低吸収は嚢胞、ちょっと高吸収なら肝血管腫を疑って造影CTを行う。覚えました。

アウトプットありがとうございます。

造影でなくてもエコーで確認でも大丈夫です。