【頭部】症例27

【症例】60歳代男性

【主訴】左上肢の異常感覚

【現病歴】今朝起床時より、左上肢全体の異常感覚(正座後のようなビリビリした感じ)、左上肢の脱力感を自覚した。清掃の仕事に出勤したが、左手で物を握ることができず、救急要請。

【既往歴】小児麻痺(もともと左不全麻痺あるも独歩可能)、虫垂炎術後。

【嗜好】喫煙 20本/日×50年程度、機会飲酒

【普段のADL】独歩可能。清掃業をしている。

【身体所見】E4V5M6、BT 36.9℃、BP 175/89、RR 18、SpO2 99%(RA)、顔面運動:左右差なし。Jackson test陰性、上肢Barre:左手回内する。左手握力の明らかな低下あり、指鼻試験:陰性、左上肢を触知すると異常感覚の増悪を認める。

画像はこちら

MRI

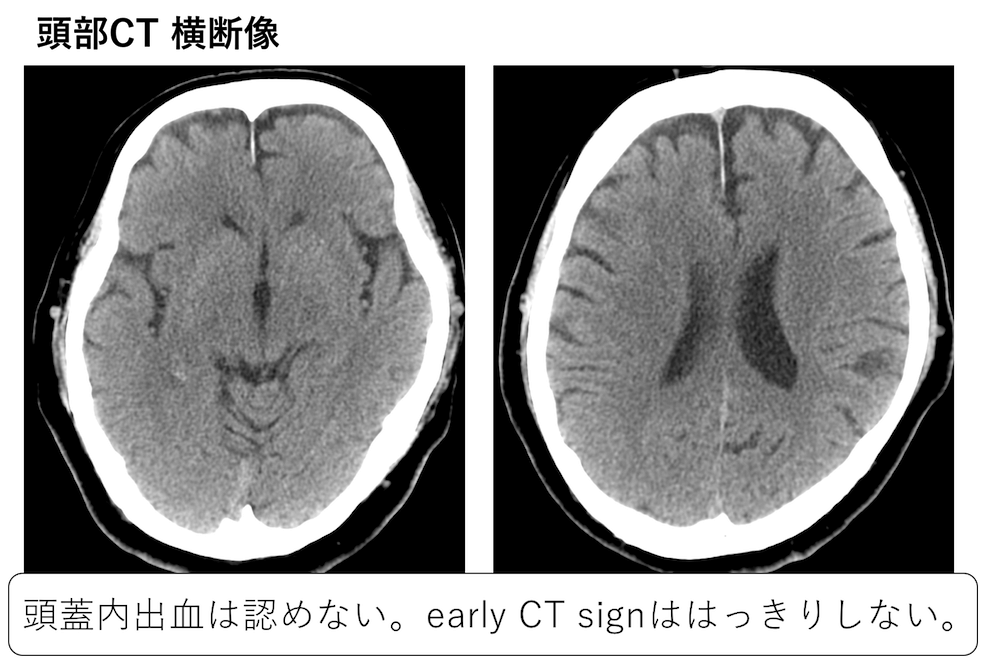

頭部CTでは頭蓋内出血やearly CT signを疑う所見を認めていません。

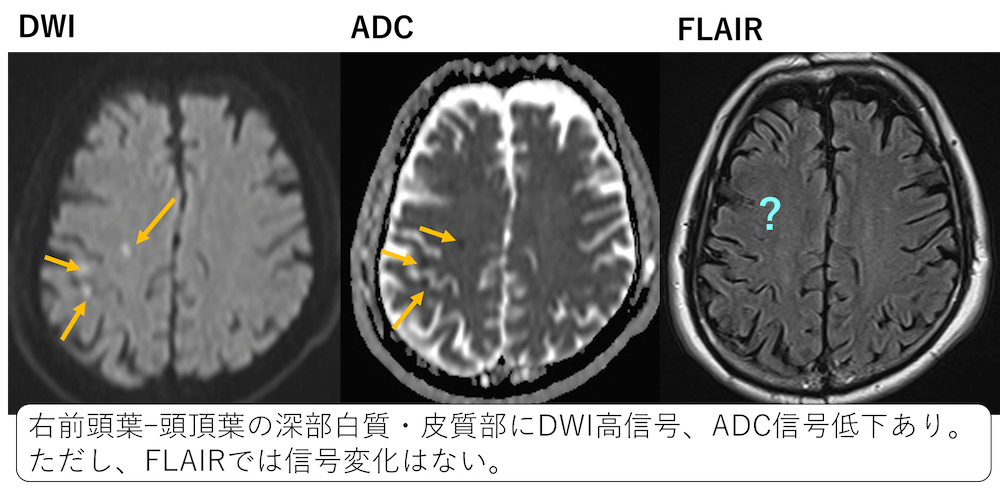

MRIでは右前頭葉ー頭頂葉の深部白質および皮質に

- DWI高信号

- ADC信号低下

- FLAIR等信号(信号変化なし)

のspotを複数認めています。

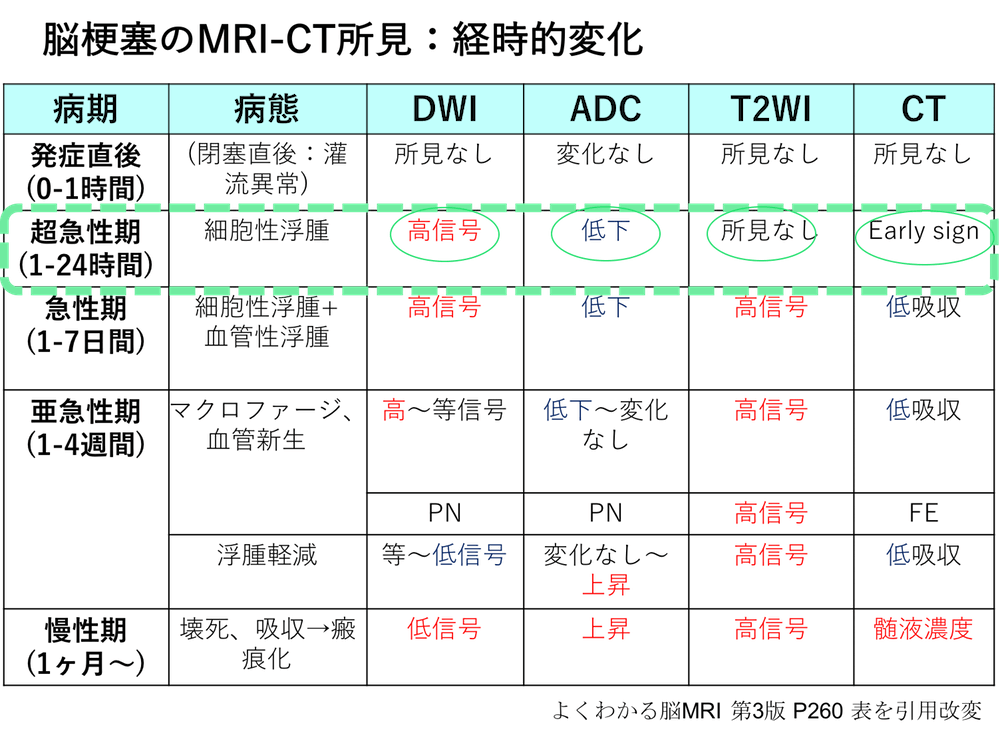

超急性期の脳梗塞のパターンです。

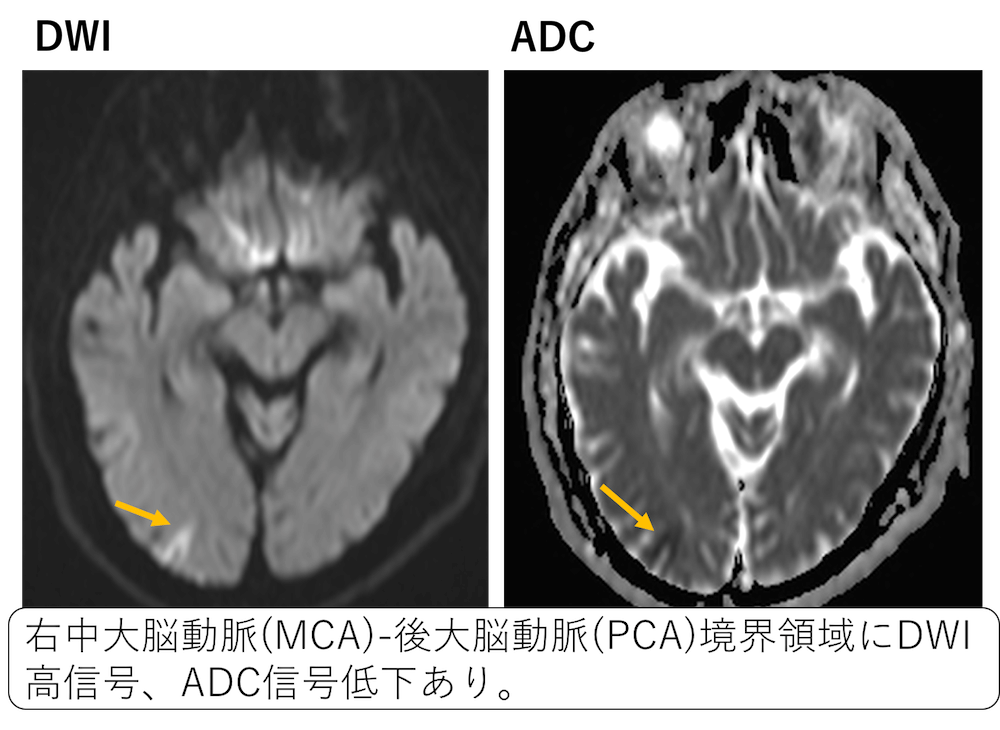

また右後頭葉皮質にも高信号を認めています。

右中大脳動脈(MCA)-後大脳動脈(PCA)の皮質枝の境界領域に相当すると考えられます。

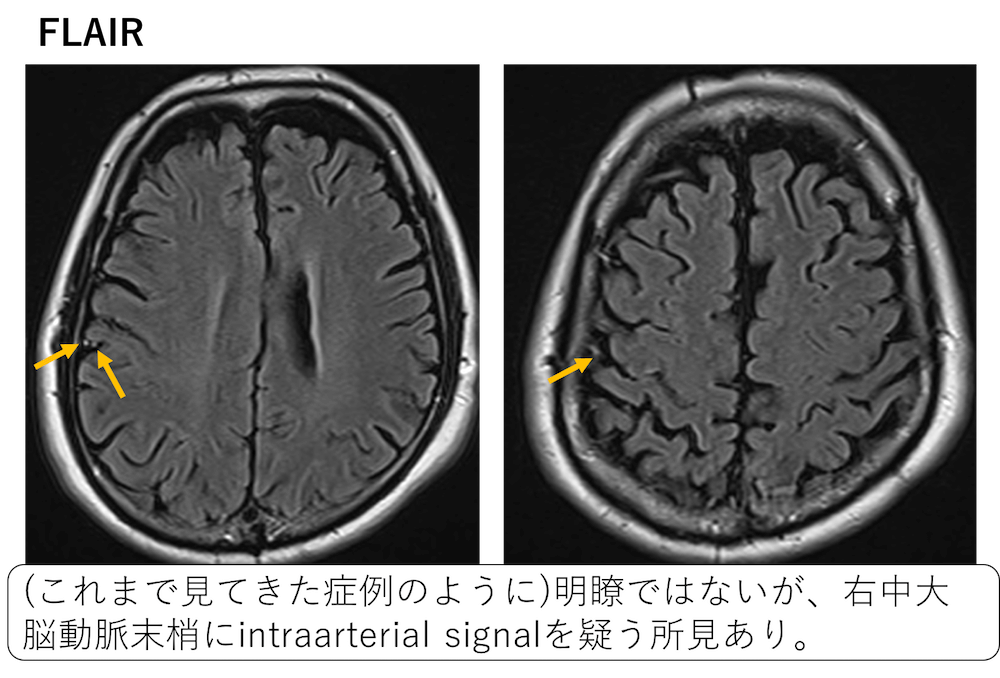

またFLAIRでは、これまで見てきた症例のように明瞭ではありませんが、右中大脳動脈の分枝に高信号を認めており、intraarterial signalを示唆する所見といえます。

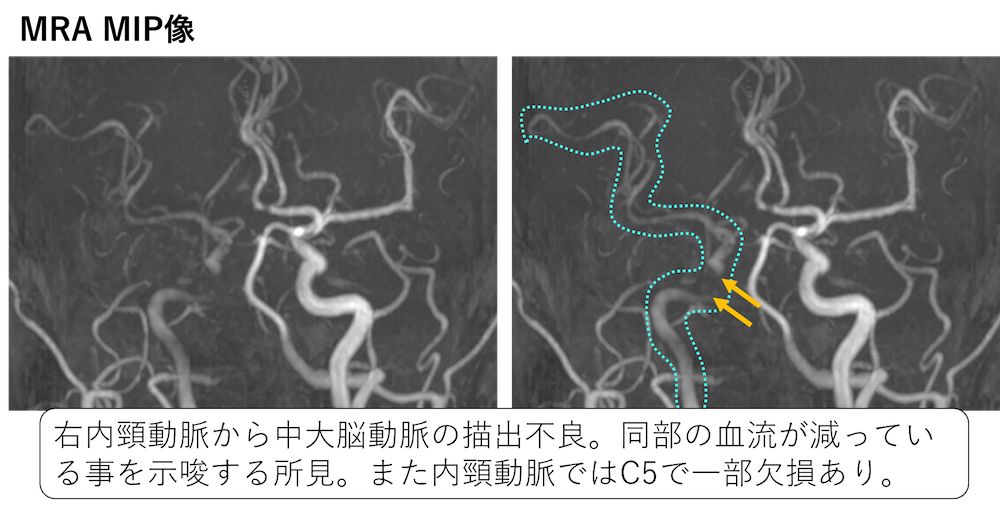

MRAのMIP像では、右の内頸動脈から中大脳動脈の描出が不良です。

また右の内頸動脈ではC5に相当する部分に欠損を認めています。

MRAは流速の早い部位を高信号として描出しますので、同部の血流が少なくなっていることを示唆します。

診断:右中大脳動脈領域にアテローム血栓性脳梗塞(超急性期)

さて、右の内頸動脈以降の血流が少なくなっていると言うことは、それよりも近位に狭窄が存在する可能性があります。

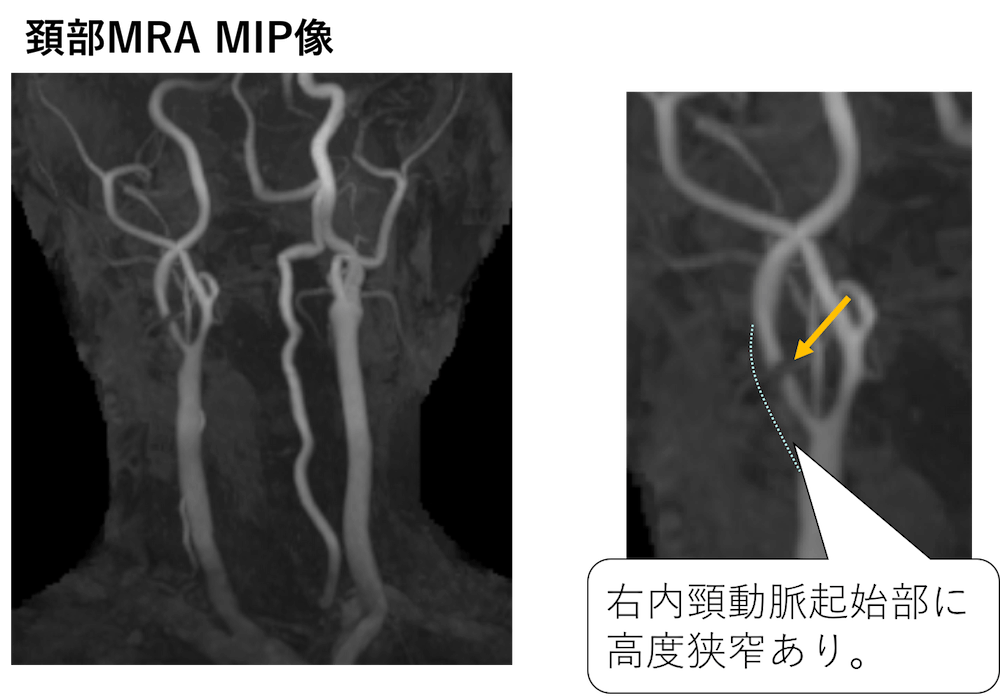

そこで頚部MRI/MRAが施行されました。

MRAのMIP像では、右内頸動脈起始部に高度狭窄を認めていることが分かります。

また内頸動脈起始部付近で一部欠損像を認めています。

内頸動脈起始部にプラークが存在することが示唆されます。

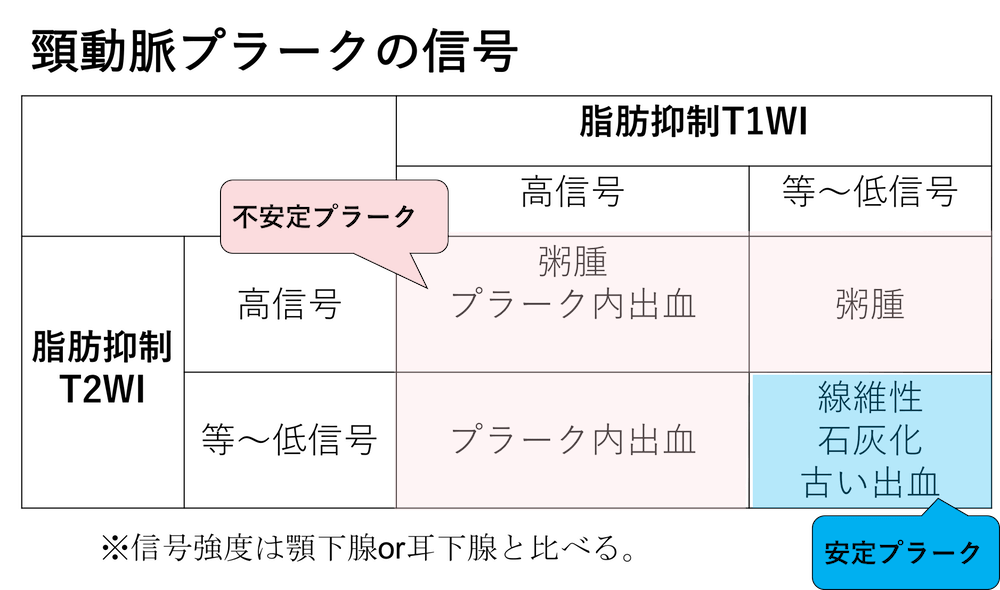

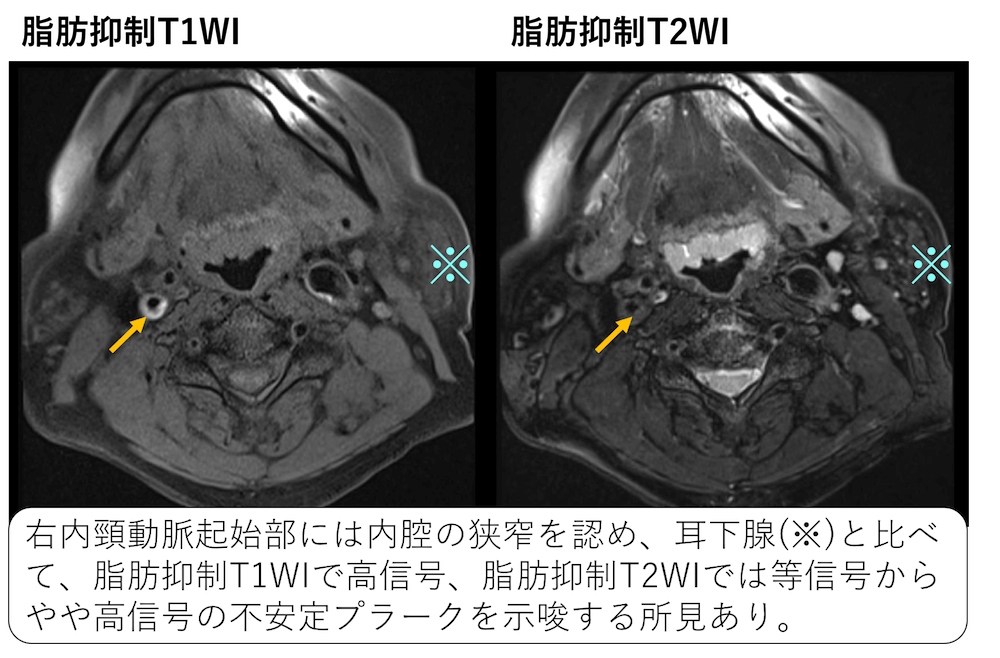

プラークが不安定プラークなのか安定プラークなのかは脂肪抑制T1強調像、T2強調像の信号パターンから推測することが可能でしたね。

今回はどうでしょうか?

脂肪抑制T1強調像で右内頸動脈起始部には内腔の狭窄を認め、さらにプラークは非常に高信号であることがわかります。

脂肪抑制T2強調像では、耳下腺と比較して等信号〜高信号に見える部位があります。

これらから、右内頸動脈起始部のプラークには、

- プラーク内出血や、粥腫に相当する不安定プラーク

があることがわかります。

つまり、塞栓子として飛びやすく、内頸動脈起始部からより末梢の動脈に飛んで脳梗塞を発症するいわゆる

Artery to artery embolism

を起こしやすいということです。

ですので、今回のアテローム血栓性脳梗塞の機序としては、

- 内頸動脈起始部狭窄による血行力学性

- 内頸動脈不安定プラーク破綻による塞栓性

の2つの機序がより考えられます。

その目で改めてDWIを見てみますと、

- 皮質に高信号が散見される。→塞栓性が疑わしい。

- 境界領域にも高信号が散見される。→血行力学性が疑わしい。

と両者の混在が推測されます。

診断:右中大脳動脈領域にアテローム血栓性脳梗塞(超急性期、内頸動脈起始部狭窄による血行力学性、粥腫破綻による塞栓性の疑い)

※頸動脈エコーにて右内頸動脈起始部狭窄 NASCET 75%、PSV 436と評価されました。

※A to A embolismかつ高度狭窄病変と考えられ、早期の外科治療介入が望ましいと判断され、脳外科にて頸動脈内膜剥離術(CEA:Carotid endarterectomy)が施行されました。

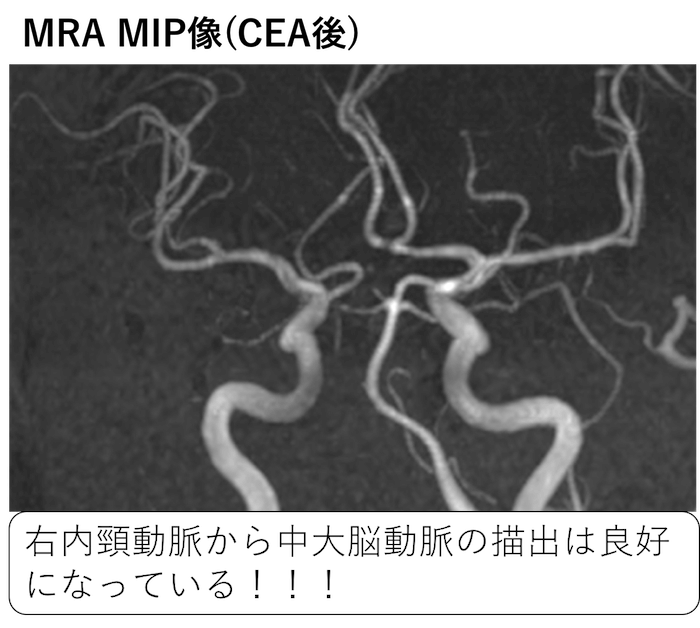

CEA後に撮影されたMRI検査のMRA MIP像です。

右内頸動脈から中大脳動脈の描出不良が消失していることが分かります。

関連:

その他所見:

- 生理的石灰化あり。

- 橋に陳旧性脳梗塞あり。

- MRAにて椎骨動脈は左優位。(右低形成)

【頭部】症例27の動画解説

頸部MRAの正常解剖の基礎

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

内頚動脈狭窄の不安定プラークにおける読影の勉強になりました。

分水嶺域に小さな脳梗塞があるのを見て、「血行力学性のアテローム性脳梗塞」と思いましたが…確かに皮質に梗塞がおよんでいるので「塞栓性の混在」を考えるべきでした。

アウトプットありがとうございます。

>「血行力学性のアテローム性脳梗塞」と思いましたが…確かに皮質に梗塞がおよんでいるので「塞栓性の混在」を考えるべき

ここは実際の正解はわからないところですね。

よりその可能性が高いとしか言えませんね。

・皮質に高信号が散見される。→塞栓性が疑わしい。

・境界領域にも高信号が散見される。→血行力学性が疑わしい。

この考えをもって今後しっかり学びます。!

アウトプットありがとうございます。

>境界領域にも高信号が散見される。→血行力学性

必ずしもこの方程式は成立しないこともありますが、その可能性が高まりますね。

C5の描出不良は、MRA元画像で狭窄というよりも信号低下に見え、それならばより中枢側に狭窄があると辿り着けました。

今回皮質にも梗塞があるようですが、小さいものだったので今までのような塞栓梗塞の印象はなく、血行力学性の一部だと考えてしまいました。塞栓物質が小さければより末梢側で塞栓するため狭い領域で皮質が侵されるのですね。

アウトプットありがとうございます。

>C5の描出不良は、MRA元画像で狭窄というよりも信号低下に見え、それならばより中枢側に狭窄があると辿り着けました。

そうですね。重要な視点ですね。

>今回皮質にも梗塞があるようですが、小さいものだったので今までのような塞栓梗塞の印象はなく、血行力学性の一部だと考えてしまいました。

これについては塞栓が絶対にあるとはいえず、血行力学性で一気に起これば皮質に認めても良いと思います。

アテローム血栓性脳梗塞は本当にいろいろ混在しておりこれが正解!というのが言えず難しいところですね(^_^;

今日もありがとうございます。

アテローム血栓性脳梗塞の機序を考えるのすごく楽しいですね。

次から機序まで考えます。

アウトプットありがとうございます。

>アテローム血栓性脳梗塞の機序を考えるのすごく楽しいですね。

楽しいですね!!

ただし、脳外科の先生とやりとりをしていて、「機序は分からないことが多いし、わかったところでそんなに治療方針に変わりがない」ということを言われて、そういうものだと割り切るようにしています。

臨床はやはり単純ではなく,今回のように血行性+塞栓性の混在もありうるため,基本を念頭に起きつつも検討しないといけないのだなと考えさせられました.

頸動脈プラークの読影にも慣れてきました.

アウトプットありがとうございます。

>頸動脈プラークの読影にも慣れてきました.

よかったです。ワンパターンなので簡単ですね。

学生の頃は、「心原性・ラクナ・アテロームの3つが分かればOK」的な感じでしたが、

アテローム血栓性脳梗塞にも血栓・塞栓・血行動態性と分かれているのは忘れがちです。

分布やプラークの評価をヒントに、原因を推定できるように頑張ります(^▽^)/

アウトプットありがとうございます。

そうですね。正解というものがなくても(結局わからなくても)、ある程度はどういう機序なのかを考えるようにしたいところですね。

こんにちは。お世話になります!

アテローム血栓性脳梗塞の機序までは答えることはできませんでした。

塞栓性→皮質領域

血行力学性→境界領域

の傾向があるということは、今日の大きな学びでした。

MRAの血管解剖の解説もわかりやすかったです!

外頸動脈→直進

内頸動脈→うねってふくらむ

は覚えておきます!

頸動脈プラークのblack-blood法も昨日に引き続き勉強になりました!

アウトプットありがとうございます。

>塞栓性→皮質領域

血行力学性→境界領域 の傾向がある

そうですね。あくまで傾向であり、塞栓性でも境界領域には起こるので注意は必要ですね。

>外頸動脈→直進

内頸動脈→うねってふくらむ

ぜひ覚えておいてください。

FLAIRで右側に小さいですが高信号が見えていてDWIと一致していないような印象を受けました.

これは過去の脳梗塞で起きた白質病変を見ているのかな?と思いました.

合わせてこの人は右側の脳に脳梗塞を起こしやすい素因があるんだろうなあという想像から頸動脈の狭窄を連想したのですがいかがでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>これは過去の脳梗塞で起きた白質病変を見ているのかな?と思いました.

おっしゃるとおりですね。

>合わせてこの人は右側の脳に脳梗塞を起こしやすい素因があるんだろうなあという想像から頸動脈の狭窄を連想したのですがいかがでしょうか?

そうですね。これもおっしゃるとおりですね。

この方には見られないですが、

慢性的な血流低下により、片側の脳萎縮や高度な白質へ変性が目立つ

→患側の頸動脈起始部に高度狭窄があるのではないか。

と推測できることもしばしばあります。

MIPで見たときに右内頸動脈の描出が不良だと思ったのですが、TOF元画像では描出されているように見えたので指摘をしませんでした・・・。でも改めて見ると、元画像でも対側と比べると信号が低いですね・・・。

あと右前大脳動脈A1描出不良(正常変異)と書きたかったのですが、思い込みというか勘違いで中大脳動脈M1と記載してしまいました。怖いですね、気をつけます。

アウトプットありがとうございます。

>でも改めて見ると、元画像でも対側と比べると信号が低いですね・・・。

そうですね。そこに気付きたいですね。

>中大脳動脈M1と記載してしまいました。怖いですね

一度怖い体験したら、次は大丈夫ですね。

CT横断像24/27スライスで左のクモ膜下腔に見えた点状高吸収をearlyCTsignと捉えてみましたが、よくよく考えると石灰化かもですね。。。。

間違えました。右でした。

アウトプットありがとうございます。

血管なのでしょうね。9 / 27で両側の中大脳動脈が見えますがこんな感じで血管は少し高吸収に見えますので。

右の内頸動脈は全体的に信号が低かったので、前回の症例のような頸部の動脈の狭小化による血行力学的なものと考えました。

境界域に高信号がある場合、血行力学性が疑わせるというのは、表在穿通動脈の一番遠位になるから血流が行き届かないため。

皮質に高信号がある場合には、塞栓性を疑わせるというのは、プラークにある程度の大きさがあるので皮質動脈の末梢を塞栓するため、という考え方でよろしいでしょうか?

しかし、子供さんの友達のお父さんがJリーガーだったなんてすごいですね(笑)

アウトプットありがとうございます。

>右の内頸動脈は全体的に信号が低かったので、前回の症例のような頸部の動脈の狭小化による血行力学的なものと考えました。

その思考の流れでOKです。

>境界域に高信号がある場合、血行力学性が疑わせるというのは、表在穿通動脈の一番遠位になるから血流が行き届かないため。

おっしゃるとおりです。腹部ですが、虚血性腸炎と機序は似ていますね。

>皮質に高信号がある場合には、塞栓性を疑わせるというのは、プラークにある程度の大きさがあるので皮質動脈の末梢を塞栓するため、という考え方でよろしいでしょうか?

そうですね。それと塞栓性の場合は、心原性のところでもあったように、急に飛んでくるので側副血行路を作っている暇がないからというのが主な理由ですね。血行力学性の場合は緩徐に動脈硬化が進んでいる場合は、末梢の側副血行路が発達するので皮質が保たれる傾向にありますね。

>子供さんの友達のお父さんがJリーガーだったなんてすごいですね(笑)

メルマガのP.S.に反応していただいてありがとうございます(^^)

ユニフォームを着ていたらすぐ気づくのですが、そうではない場合、よほど背が高いとか、顔が特徴的とかじゃないと分からないですね。

平日の昼間とかにその方とよく一緒にいる人がいて、「平日の昼間から何をしてるんだろう。何かの経営者なのかな。」と妻が疑問に思っていたらしいのですが、よく見たらその方も試合に出てました(^_^;)

脳梗塞を疑ったときの読影の流れがなんとなく分かってきました。うちはMRIないので、超急性期のMRIを自分で読影することはないのが残念です。

この方MRAで、P1は描出あるものの低形成に見え、右A1の欠損もあるので、

右PCA 右MCA両方の血流が右内頸動脈頼りなことが、MCAPCA境界領域梗塞と関係があるのかと考えたのですが、関係はあるのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>脳梗塞を疑ったときの読影の流れがなんとなく分かってきました。うちはMRIないので、超急性期のMRIを自分で読影することはないのが残念です。

MRIないのに、よくぞここ(頭部救急画像診断の最大の山場)まで食らいついていただき嬉しく思います。

>P1は描出あるものの低形成に見え、右A1の欠損もあるので、

右PCA 右MCA両方の血流が右内頸動脈頼りなことが、MCAPCA境界領域梗塞と関係があるのかと考えたのですが、関係はあるのでしょうか。

おっしゃるとおりですね。もし右P1が低形成じゃなかったら、もし右A1が低形成じゃなかったら、脳梗塞は起こっていないと考えられますね。これらはしばしば正常変異で低形成〜欠損しますが、脳梗塞のリスクを少しでも下げるためには低形成〜欠損していない方がよいということになりますね。(塞栓性の場合はそうでないこともありますが)

今回考えていただいたように、脳梗塞の分布とwillis動脈輪に起こる正常変異の低形成〜欠損には密接な関係があります。

期間外にすみません。復習していてどうしてもわからず質問させてください。

左のMCAにintraarterial signalがあるように見えてしまいます。

多少はFLAIRで動脈が描出されても良いものなのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

k-spaceの中心に直線のk-space lineを置いて回転させてながらk-space中心を重点的にデータ収集する撮像法(PROPELLER、BLADEなど)は、被験者の動きを抑制するため、救急症例に有用であるが、FLAIRにこのデータ収集方法を応用すると、正常でも皮質動脈が高信号を示すことがある。(ここまでわかる頭部救急のCT,MRI P264)

とのことです。

この場合は左右差を見て判断ということになりますね。

追記:技師さんに確認したところ、動く患者さんにはにはBLADEを結構使っているとのことです。今回も使っている画像なのかもしれません。

本症例のように痺れの診療は難しいと改めて感じました。

今回は感覚障害+運動障害まで伴っていたため、ファーストタッチした先生は中枢性痺れを考慮し、頭部CT/MRIまで撮像したのでしょうか?

小生なら、もし左上肢の痺れ症状のみで、口や下肢の痺れなく、運動障害もなければ

末梢性の痺れ疑いとして、頭部CTを撮像せずに帰宅可にすると思いました。

アウトプットありがとうございます。

>今回は感覚障害+運動障害まで伴っていたため、ファーストタッチした先生は中枢性痺れを考慮し、頭部CT/MRIまで撮像したのでしょうか?

だと思いますが、こればかりは担当医に聞いてみないと分かりません。

運動障害もあるので、MRIまで撮影されたのかもしれません。

境界領域の高信号を見逃してしまいました。

さらに左右の表記を間違えました。しょうもないですね。。。

C5の欠損によってMCAの血流が低下しているのかと思いました。確かに欠損部位以下も信号が弱いですね。

今の職場はMRIがないので、早く買ってくれないかなー、なんて思っています。

アウトプットありがとうございます。

>境界領域の高信号を見逃してしまいました。

DWIでもかなり淡い高信号なので注意深く観察する必要がありますね。

症例26の初回のMRIでは指摘は困難かもですが、今回の症例くらいならば境界領域も指摘したいところです。

>C5の欠損によってMCAの血流が低下しているのかと思いました。確かに欠損部位以下も信号が弱いですね。

そうですね。C5の前も信号が弱い点が重要ですね。

>今の職場はMRIがないので、早く買ってくれないかなー、なんて思っています。

簡単に買えるものではないので、お勤め先にその気があるのかどうかですね(^_^;)