【頭部】症例26

【症例】80歳代女性

【主訴】言語障害

【現病歴】今朝起床時よりしゃべり方がいつもと違う、右上肢の動きがおかしいと来院。

【既往歴】10年前にPCI

【身体所見】JCS:2、motor aphasia、名前はゆっくり言える、Barre’s sign(-)

画像はこちら

翌日の画像

※DWI・ADCのみ撮影されています。

まず来院当日のMRIから見ていきましょう。

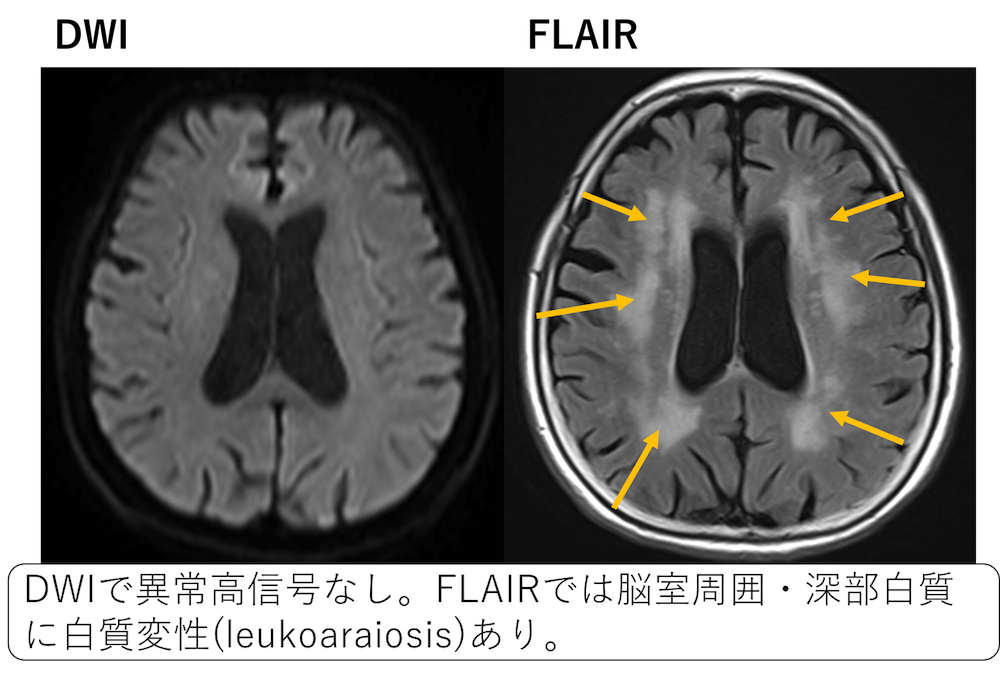

拡散強調像(DWI)では異常な高信号を認めていません。

※ただし、左の脳底部で前頭葉のところに結果的に異常な高信号を認めています。指摘出来た人もいるかもしれませんね。

またFLAIR像では脳室周囲や深部白質に白質変性を認めています。

これらの変化は大脳白質病変とかleukoaraiosis(読み方は、ロイコアライオーシス)などと呼ばれ、

- 高血圧

- 加齢

- 慢性虚血

などが原因で起こる非特異的な所見です。

急性期病変ではありませんので、今回はスルーします。

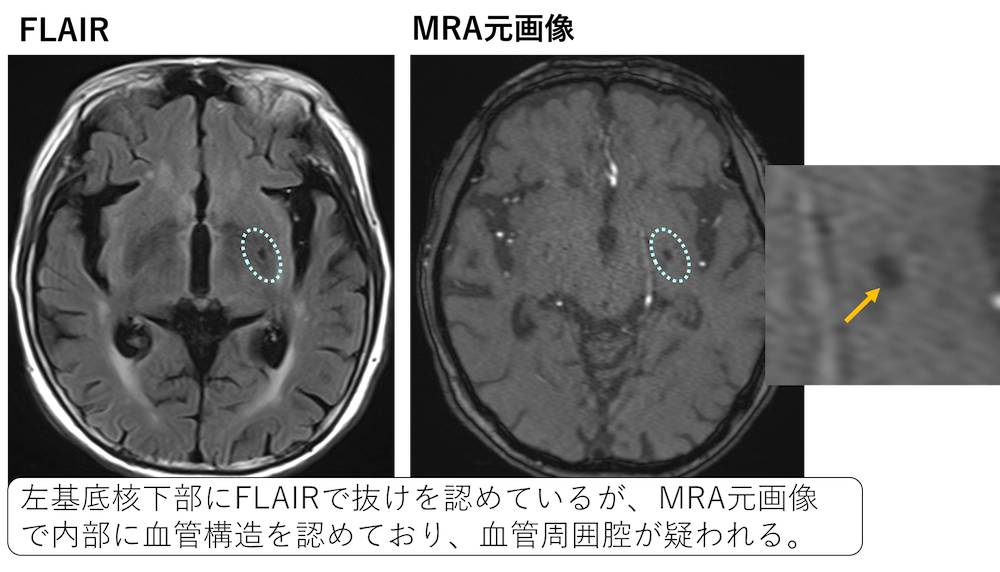

左基底核下部にFLAIR像で抜けを認めていますが、MRAの元画像でこの腔の右内側内側に血管構造を認めており(この症例はちょっと見えにくいですが)、また部位からも血管周囲腔と呼ばれる正常変異であり、陳旧性ラクナ梗塞としないようにしましょう。

拡散強調像で異常な高信号がないので、

脳梗塞や脳虚血はない!!!

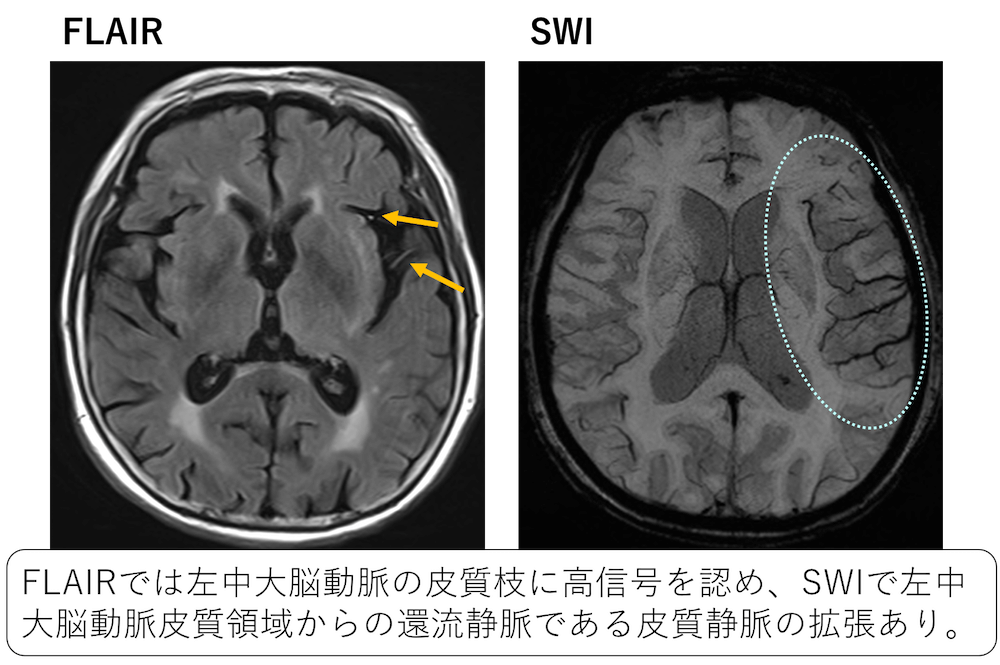

と一見思ってしまいますが、FLAIRやSWIをよく見るとこれまで見た来たように左の中大脳動脈領域に

- intraarterial signal(FLAIR)

- 還流静脈である皮質静脈の拡張(SWI)

を認めており、中大脳動脈の血流が少なくなっていることを示唆する所見です。

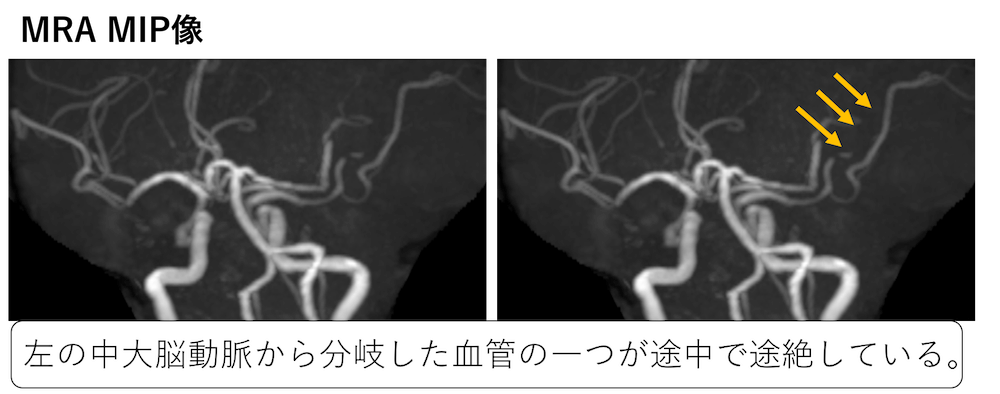

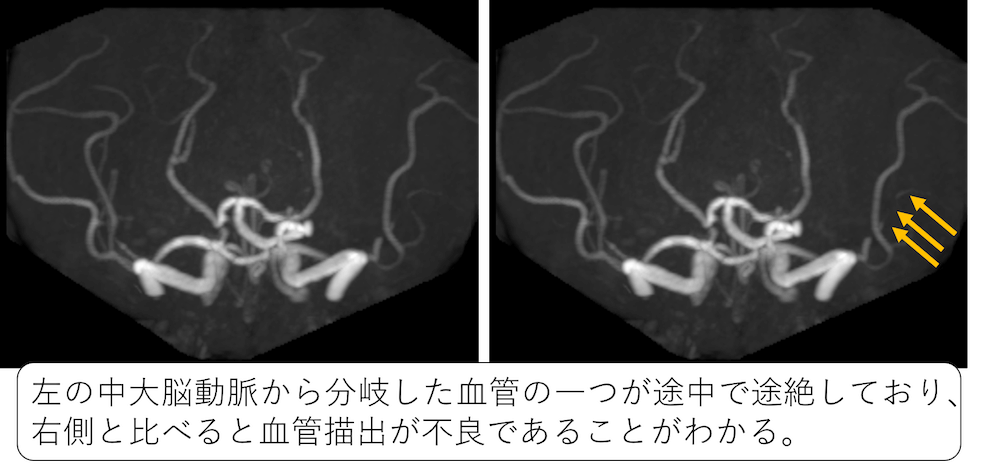

またMRAにおいても、一見狭窄はないと判断してしまいがちですが、よく見ると左の中大脳動脈から分岐した血管の一つが途中から追えないことがわかります。

MRAのMIP像を上から見てみると、中大脳動脈の血管は右に比べて数が少なく、一つが途中で途絶していることがわかります。

これらの所見から、現状脳梗塞が起こっている証拠(拡散強調像で高信号)はないけれども、中大脳動脈の血管の一部が狭窄しており、血流が少なくなっているということがわかり、今後脳梗塞に陥る可能性があることがわかります。

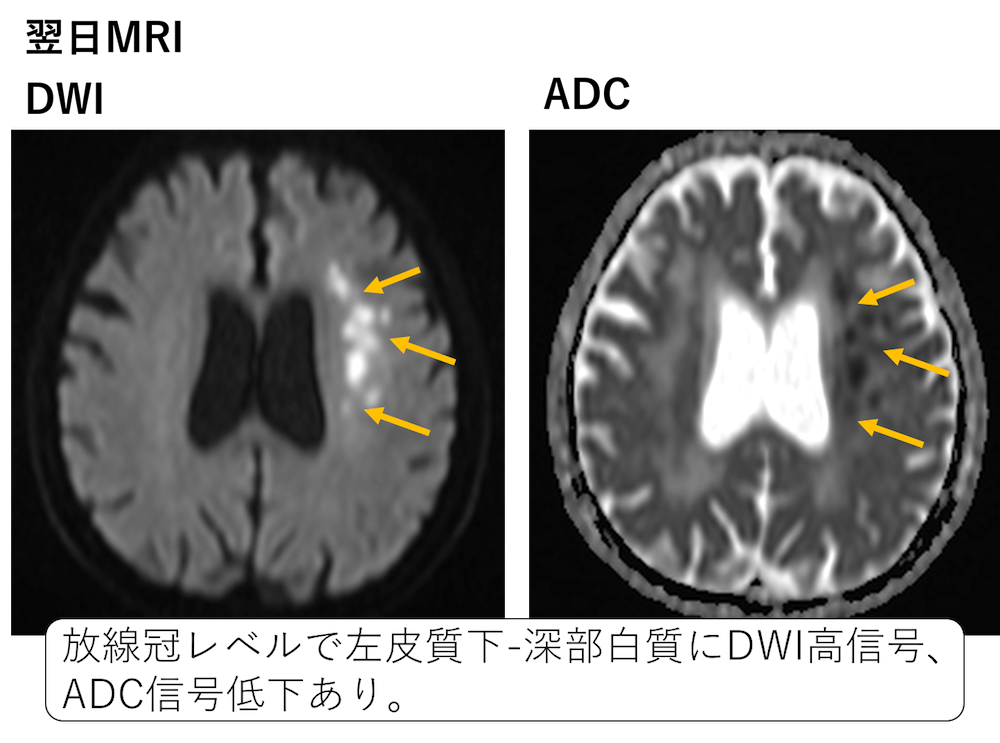

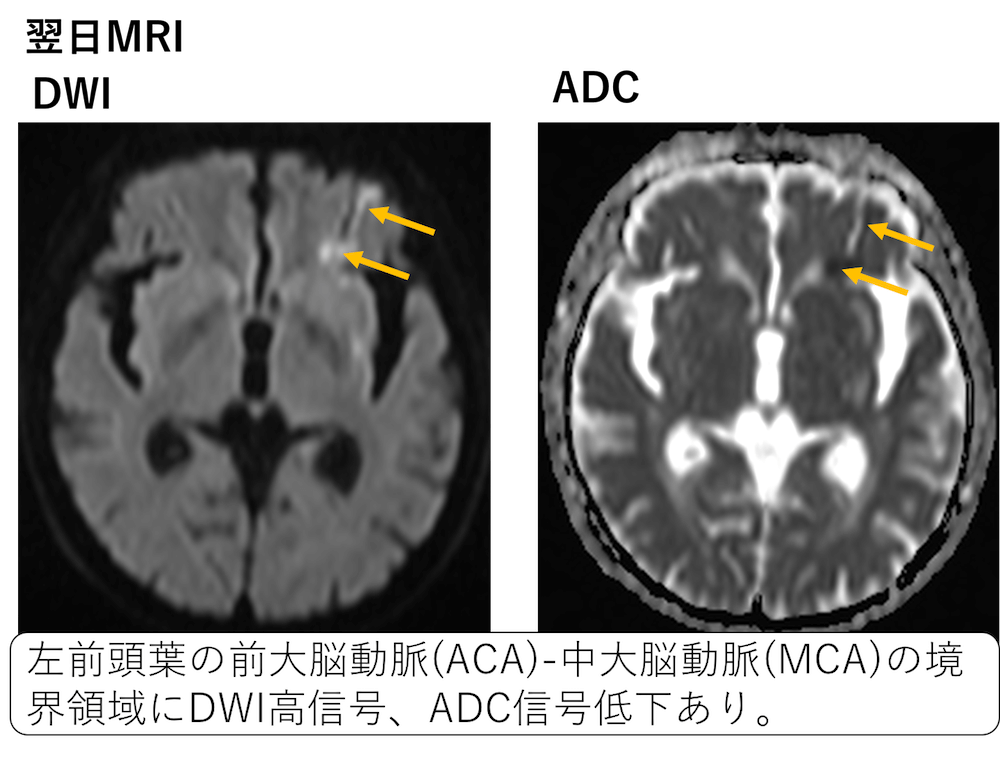

翌日のフォローのMRI(DWI/ADC)です。

左の放線冠レベルで左皮質下〜深部白質に拡散強調像(DWI)で異常な高信号を認めており、同部に一致してADCで信号低下を認めています。

また基底核レベルでは左の前頭葉に線状の異常な高信号を認めており、同部に一致してADCの信号低下を認めています。

皮質には異常な高信号は認めていない点から、心原性塞栓よりはアテローム血栓性脳梗塞を疑う所見です。

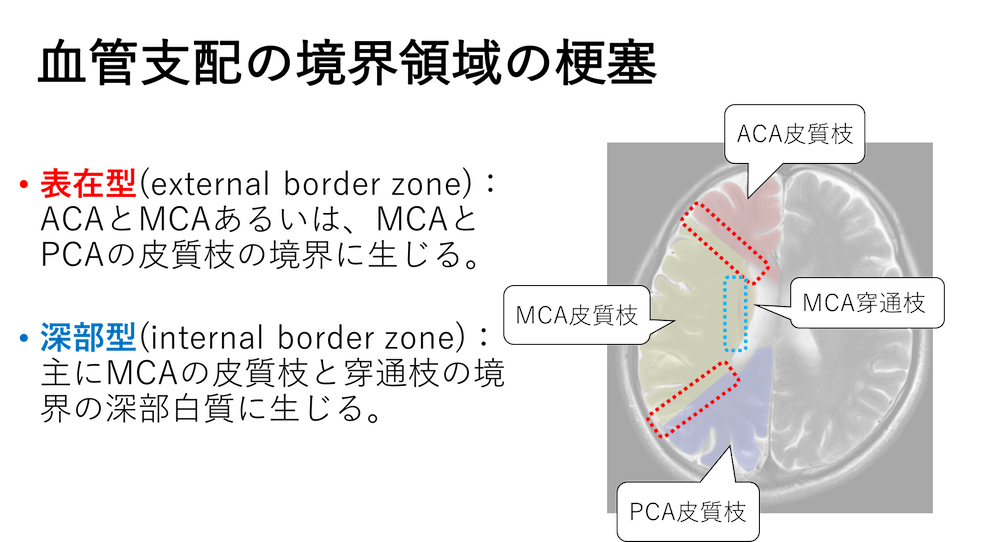

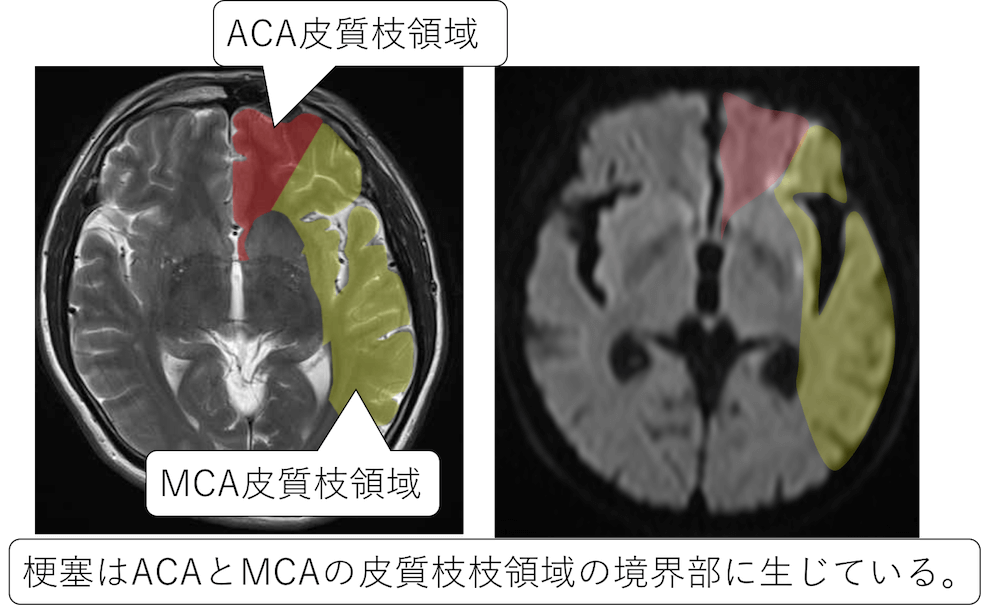

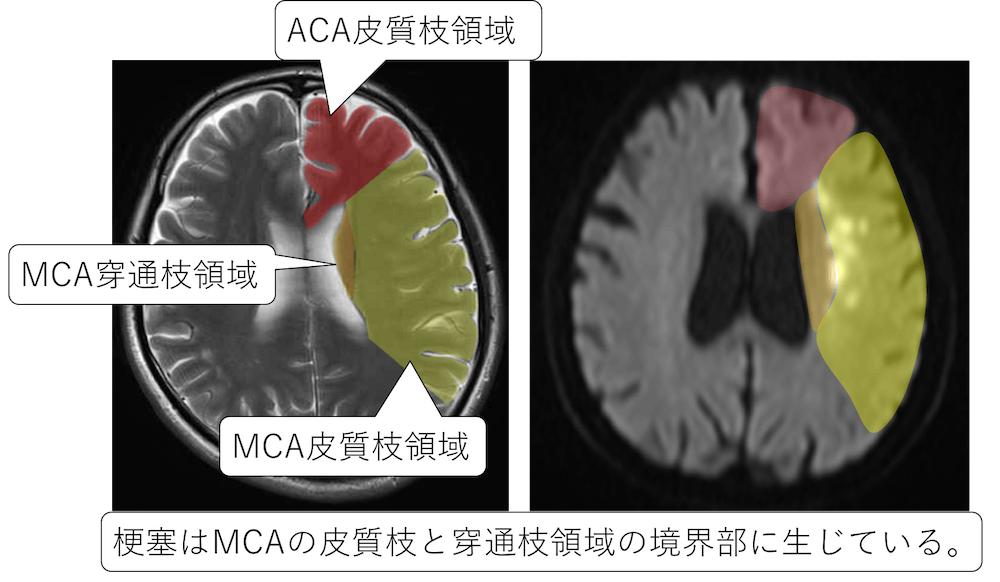

ここで押さえておきたい点として、血管の支配領域およびその境界領域という概念です。

これまで見てきた心原性梗塞では、中大脳動脈領域(おもに全域)に脳梗塞を認めてきました。

しかし今回はアテローム血栓性脳梗塞であり、そのようなタイプではありません。

血管支配の境界領域に生じる脳梗塞を、境界領域梗塞とか分水嶺(ぶんすいれい)梗塞などと呼び、上の様な、

- 表在型

- 深部型

の2つのタイプが知られています。

ともに血流支配の境界部なので血流が届きにくい為に生じる梗塞です。

今回この知識を踏まえた上で梗塞部位を改めて見てみると、まず基底核レベルでは

脳梗塞は前大脳動脈(ACA)皮質枝領域と中大脳動脈(MCA)皮質枝領域の境界部に認めていることがわかります。

さらに、放線冠レベルでは、

中大脳動脈領域の皮質枝領域と穿通枝領域の境界部に生じていることがわかります。

中大脳動脈領域への血流が減った結果

- 中大脳動脈皮質枝と前大脳動脈皮質枝

- 中大脳動脈皮質枝と穿通枝

の境界領域に脳梗塞が今回は生じたということが言えます。

診断:左アテローム血栓性脳梗塞疑い(超急性期、中大脳動脈境界領域)

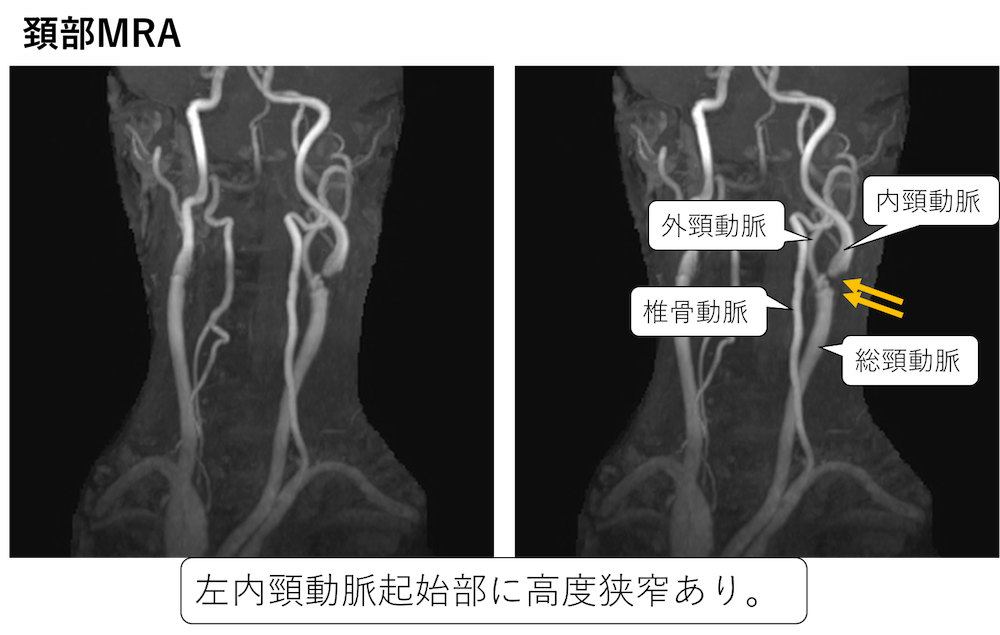

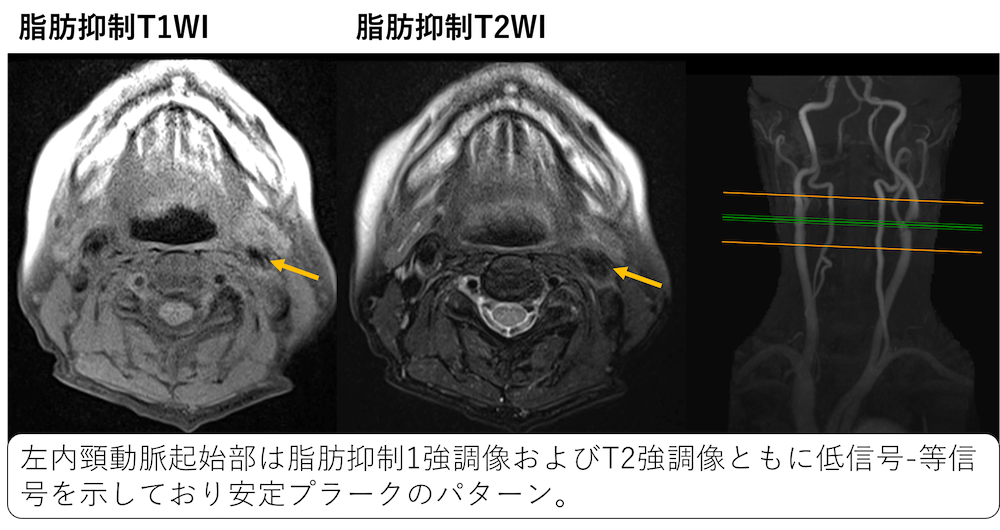

アテローム血栓性脳梗塞の原因検索として、頚部MRIが撮影されました。

頚部MRAのMIP像を見てみますと、左の内頸動脈起始部に高度狭窄を認めていることがわかります。

内頸動脈起始部はアテローム硬化(動脈硬化)が起こりやすい部位です。

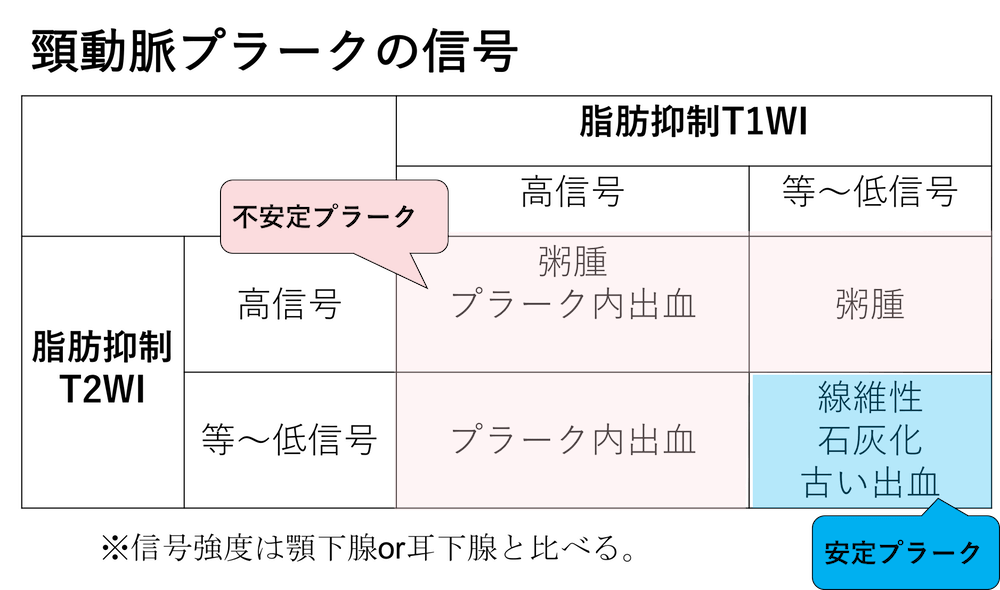

MRIでは、アテローム硬化(動脈硬化)の存在診断以外に、性状診断を行うことができます。

すなわち、アテローム硬化(動脈硬化)によって内頸動脈起始部にできたプラーク(粥腫)が

- 不安定プラーク

- 安定プラーク

いずれなのかという性状診断です。

不安定プラークの場合は、破綻して塞栓子を形成して末梢に飛んで脳梗塞を起こすリスクがより上昇します。

この評価には、脂肪抑制T1強調像と脂肪抑制T2強調像の組み合わせで以下のように判断します。

これからわかることは、脂肪抑制T1強調像でもT2強調像でも高信号のプラークはより不安定であることがわかります。

今回はどうでしょうか?

今回高度狭窄を認めている左内頸動脈の起始部は、脂肪抑制T1強調像でもT2強調像でもともに低信号ー等信号を示しています。

これから安定プラークのパターンといえます。

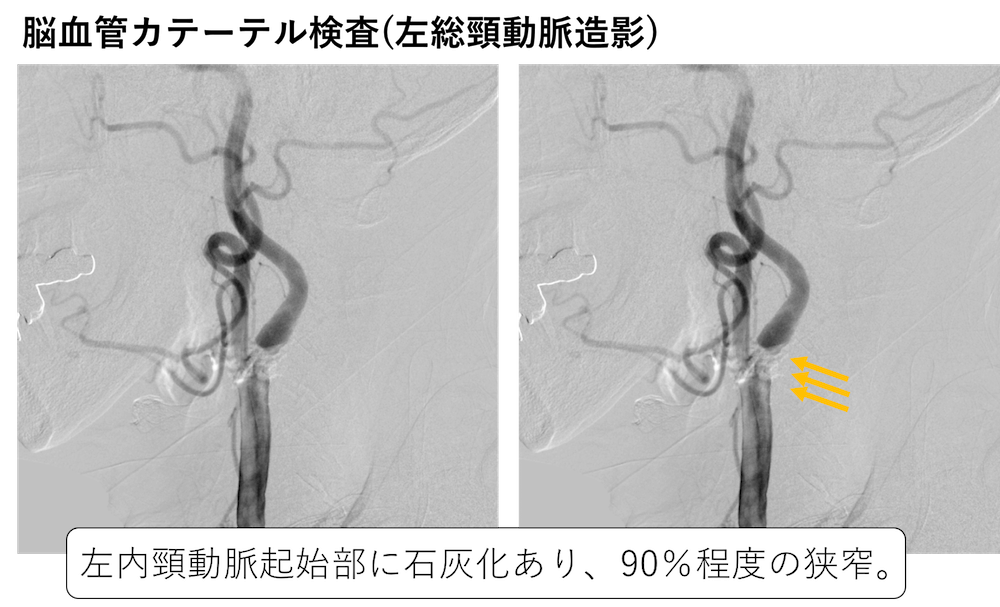

脳血管カテーテル検査が施行されました。

左内頸動脈起始部周囲に石灰化があり、90%程度の狭窄と診断されました。

(画像で安定プラークのパターンであっても実際は不安定プラークの場合もあるようですが)安定プラークによる左内頸動脈高度狭窄を認めており、これにより

内頸動脈の血流が低下

→中大脳動脈の血流が低下

→境界領域に脳梗塞を起こした。

というストーリーが考えられます。

アテローム血栓性脳梗塞には、

- 血栓性

- 塞栓性

- 血行力学性

があり、今回は安定プラークですので、粥腫が塞栓子として飛んで閉塞を来す塞栓性の可能性は下がります。

境界領域であり、血行力学性>血栓性の可能性が高いと考えます。

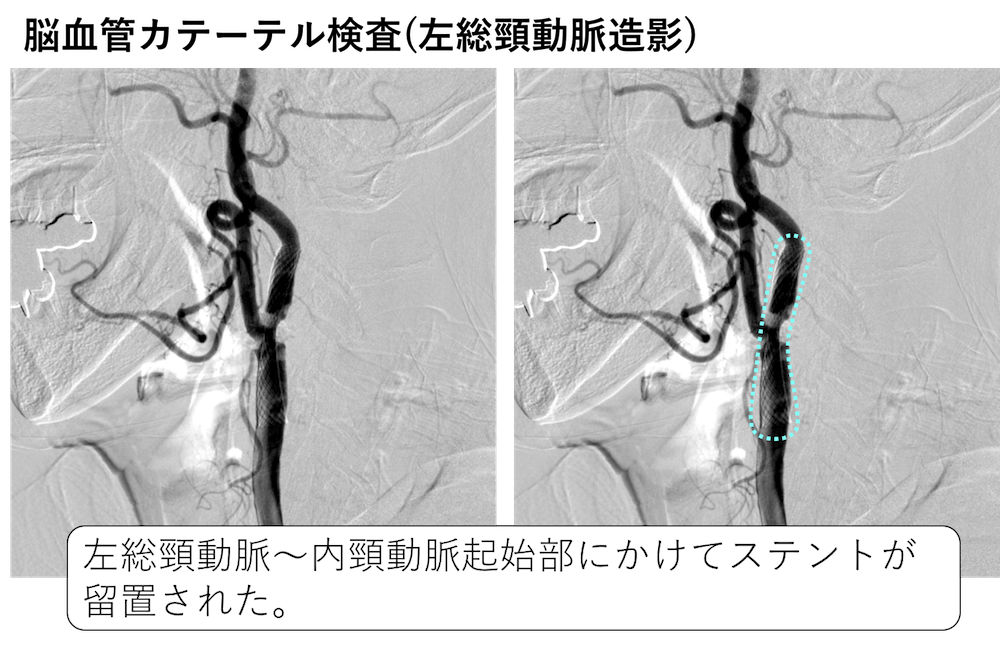

※後日、同部にステント留置術が行われました。

関連:

- アテローム血栓性脳梗塞とは?症状、画像診断、治療まとめ!

- 脳MRIで見られる血管周囲腔とは?画像のポイントは?

- 脳MRIの慢性虚血性変化とは?イラストと画像でわかりやすく解説!

- 頸動脈プラークのMRI画像診断、狭窄率、治療法(Black-blood法:BB法)

【頭部】症例26の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

アテローム性は完全に閉鎖されていない場合があり、遅れてDWIにでる可能性があるのですね。

アテローム血栓性に限らず、塞栓性でも遅れてDWIに出る可能性があります。

それがperfusion-diffusion mismatchなどとも呼ばれますね。

また脳梗塞には閉塞の強さの違いがあり、強い脳梗塞ほど早期にDWIで異常な高信号が出現しますね。

DWI頼りにしていると見逃してしまいそうですね。アテローム性とは考えられましたが、分布にももう少し気をつけるべきでした。復習します。動画の解説も領域が重なっていて分かりやすかったです!

今回のDWIの左前頭葉のところは指摘は難しいですが、やはり左右差がありますので、指摘する人はすると思います。

FLAIRやSWIで異常を見つけられれば、より確実ですね。

>動画の解説も領域が重なっていて分かりやすかったです!

ありがとうございます!!

今日もありがとうございます。

境界領域梗塞、分水嶺梗塞の表在型や深部型をあまり意識した事がなかったのでとても勉強になりました。

今日の内容を踏まえて前回の症例25を見てみると左MCAの皮質枝と穿通枝のアテローム性脳梗塞でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>前回の症例25を見てみると左MCAの皮質枝と穿通枝のアテローム性脳梗塞

鋭いですね!おっしゃるとおりです。

FLAIR と SWIの良い勉強になりました。明日からも楽しみにしています。

お疲れ様です。

明日もよろしくお願いします。

アテローム性梗塞だが頭蓋内に血管狭窄がない → 頸動脈狭窄の流れがよく分かりました。

MCAに狭窄がないため頸動脈の狭窄は粥腫で、それが飛んで起こるアテローム塞栓性かと思いましたが頸部のプラークはカチカチということでアレ?と思いました。しかし頸部の血流低下により末梢側の脳血管の血流も少なくなるのは当然ですよね。だからこその分水嶺梗塞なのかとも納得しました。

アテローム血栓性脳梗塞でも症例25とは異なるパターンで非常に勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>アテローム性梗塞だが頭蓋内に血管狭窄がない

いちおう左のMCAの分枝の一部は描出が不良ですのであの血管に狭窄などはあるのだと考えられます。

頸動脈狭窄がそれにとどめを刺したような感じですね。

覚えておかないことが増えて

若干ついていけてない感じですが、

少しずつ覚えて、食らいつきます。

明日もお願いします!

多分このあたりが一番大変なところですので、ここを乗り越えると大丈夫です。

↑ 同感です(;’∀’)

ようやくintraarterial signal, susceptibility signを覚えてきたかな、というところで

脳梗塞の分布・プラークの評価が出現し、だんだん難しくなってますね。

ついていけるようにします!

アウトプットありがとうございます。

>脳梗塞の分布・プラークの評価が出現し、だんだん難しくなってますね。

いえ、このあたりがピークですので、これ以上難しくはならないかと思います。多分(^_^;

頸動脈MRIについては今まで狭窄度合いしか考えたことがなかったので、プラークの鑑別はとても勉強になりました。

この講座を受けるまでは「脳梗塞疑い→DWI高信号を探す&MRAで欠損部位をチェック」ぐらいしかできなかったので、武器が少しずつ増えていくのが嬉しいです。

アウトプットありがとうございます。

>「脳梗塞疑い→DWI高信号を探す&MRAで欠損部位をチェック」

基本はこれですね。あとはADCの信号低下を必ず確認してください。

それに加えて、いくつか武器がありますので、習得していただけると幸いです。

見るべき画像の数や解釈するべき内容が多くそういう意味でもこのあたりがこの講座の山場ですね。

今回の場合、運動性失語に至った責任病巣はどこになるのでしょうか?

読影とはまた違うかもしれませんが…

アウトプットありがとうございます。

Broca野かと思われます。

症例ありがとうございます。

intraarterial signalとsusceptibility sign、強い味方ですね(逆に見落とし注意でもありますが)。

CTで出血が否定されても、これからはSWIも一緒にorderしようと思います。

アウトプットありがとうございます。

>intraarterial signalとsusceptibility sign、強い味方ですね

本当に強い味方です!

>CTで出血が否定されても、これからはSWIも一緒にorderしようと思います。

是非してください。

脳梗塞が疑われる場合は特にですね。

CTでは見えない小さな微小出血もSWIは強いので小さな出血を繰り返しているかどうかもチェックできます。

言われてみればたしかに中大脳動脈の境界領域ですね。

DWIだけに気をとられてしまうと、左前頭葉の高信号はちょうどアーチファクトが出やすい部分なので見逃してしまいそうでした。

脳梗塞になる原因が一か所の動脈硬化だけが原因とは限らないことがよく理解できました。

今日も勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>DWIだけに気をとられてしまうと、左前頭葉の高信号はちょうどアーチファクトが出やすい部分なので見逃してしまいそうでした。

そうですね。脳表はおっしゃるようにアーチファクトが出やすい場所なので今回のように評価が難しいことがありますね。

>脳梗塞になる原因が一か所の動脈硬化だけが原因とは限らないことがよく理解できました。

アテローム血栓性脳梗塞の原因までは画像では分からないことの方が多いですが、色々考えることは重要ですね。

今日もありがとうございましたm(_ _)m

陳旧性ラクナ梗塞と血管周囲腔の鑑別、以前tipsでやったのは覚えていますが、苦手です^^;

調べてみましたが、tipsの症例14ですね。

一番確実なのはMRAで血管構造を確認することなのかなと思っています。それで血管構造を確認できれば、血管周囲腔と確定。(そううまくいかないこともあるとは思いますが。。)

あとは、”ラクナ梗塞は基底核上2/3、血管周囲腔は基底核下1/3に好発すること”、”ラクナ梗塞ではFLAIRやT2WIで周囲に不規則な高信号を呈するが、血管周囲腔では見ないこと”で総合的に判断する感じでしょうか。。

最後にずっと気になっていたことなのですが、両者とも、MRIやCTでは似たような信号・CT値を示すと思うのですが、これはやはり病変部を脳脊髄液に類似した成分が占めているからなのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

TIPSでも出てきましたね。

>一番確実なのはMRAで血管構造を確認することなのかなと思っています。それで血管構造を確認できれば、血管周囲腔と確定。(そううまくいかないこともあるとは思いますが。。)

そうですね。血管構造が確認できれば確実ですが、確認できないものも割とありますね。

>あとは、”ラクナ梗塞は基底核上2/3、血管周囲腔は基底核下1/3に好発すること”、”ラクナ梗塞ではFLAIRやT2WIで周囲に不規則な高信号を呈するが、血管周囲腔では見ないこと”で総合的に判断する感じでしょうか。。

そうですね。場所と、信号パターン(特に縁取り)が重要となりますね。

>両者とも、MRIやCTでは似たような信号・CT値を示すと思うのですが、これはやはり病変部を脳脊髄液に類似した成分が占めているからなのでしょうか?

そうですね。血管周囲腔の場合は脳脊髄液なので同じ信号パターンになります。

覚えることが渋滞してきました。。(苦笑)。頑張ります。

SWIで脳底動脈や左椎骨動脈に高信号が見えたのですが、SWIにおける高信号ってどんな意味合いがあるのでしょうか。。。

アウトプットありがとうございます。

>SWIで脳底動脈や左椎骨動脈に高信号が見えたのですが、SWIにおける高信号ってどんな意味合いがあるのでしょうか。。。

確かに高信号の部分がありますね。

高信号に病的意義はありませんのでスルーしてください。

関連知識として、SWIと位相情報の信号のパターンで、出血と石灰化を鑑別する方法が紹介されていますが、実際は微妙で難しいことが多いです。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/%E8%84%B3%E8%85%AB%E7%98%8D%E3%81%AE%E8%B3%AA%E7%9A%84%E8%A8%BA%E6%96%AD

「皮質には異常な高信号は認めていない点から…」とありますが、ACA皮質枝領域とMCA皮質枝領域の境界の高信号領域は大脳皮質に沿ってあるようにみえるのですがこの部分は皮質ではないのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>ACA皮質枝領域とMCA皮質枝領域の境界の高信号領域は大脳皮質に沿ってあるようにみえるのですがこの部分は皮質ではないのでしょうか?

境界領域は皮質にも及びますね。

これまで見てきた心原性の皮質もがっつり含んだ梗塞ではないとご理解ください。

いつも大変勉強になっております。これまでは脳梗塞の急性期診断をDWI/ADCだけで判断していましたが、その他FLAIRやSWI(当院ではルーチンで撮影されていません)も診断の参考所見として評価ができるようになってきました。

今回の症例ですが、来院時の画像所見から超急性期だと思います。除外基準にさえ当たらなければ今症例もtPAの適応があるのでしょうか?

(画像診断とは関係がないことですので、本質的なところではないと判断されるようでしたらスルーいただいた構いません)

アウトプットありがとうございます。

>これまでは脳梗塞の急性期診断をDWI/ADCだけで判断していましたが、その他FLAIRやSWI(当院ではルーチンで撮影されていません)も診断の参考所見として評価ができるようになってきました。

よかったです!FLAIRやSWIは重要なので症例によってはお願いしてもいいかもしれませんね。

>今回の症例ですが、来院時の画像所見から超急性期だと思います。除外基準にさえ当たらなければ今症例もtPAの適応があるのでしょうか?

適応はあると思われます。

https://www.jsts.gr.jp/img/rt-PA03.pdf

こちらの10ページにある年齢のところで慎重投与に相当するのでその辺りでされなかったのかもしれません。

分水嶺梗塞の考え方非常に勉強になりました。

1つお伺いしたいのですが、本症例の側脳室体部レベルでの、MCA穿通枝・MCA皮質枝領域の分水嶺梗塞は、

解剖学的には放線冠に該当する部位なのでしょうか?

また本症例とは関係ないのですが、半卵円中心は先生の画像カフェでは、ACA領域に入っているように見えましたが、

分水嶺とは関係ないのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>1つお伺いしたいのですが、本症例の側脳室体部レベルでの、MCA穿通枝・MCA皮質枝領域の分水嶺梗塞は、解剖学的には放線冠に該当する部位なのでしょうか?

放線冠あたりになりますが、放線冠に合致するわけではありません。

>半卵円中心は先生の画像カフェでは、ACA領域に入っているように見えましたが、分水嶺とは関係ないのでしょうか?

半卵円中心の1スライス下に放線冠があります。

また1スライスで支配域も結構変化しています。

半卵円中心や放線冠は無理矢理解剖で示すとあの領域として設定しており、これらはあくまで大雑把なものです。

基底核などとは異なり、明瞭な境界があるものではないので、半卵円中心や放線冠はあくまでイメージと捉えてください。

支配域もおおよその大雑把なものですのでご注意ください。

明瞭に分かれるものではありません。

いつもありがとうございます。

観察範囲内では、左内頸動脈サイフォン部とsuperior branchが狭いかなと思い、ここが血行力学性の原因?と考えたのですが、やはり頸部の評価をリコメンドする必要がありますね。勉強になりました。

頸部血管評価のモダリティに関して、エコーは全例施行する気がしますが、エコーで狭窄があれば、プラーク性状評価のため基本的にMRIを行う方が望ましいでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>エコーは全例施行する気がしますが、エコーで狭窄があれば、プラーク性状評価のため基本的にMRIを行う方が望ましいでしょうか?

おっしゃるようにプラーク正常評価のためにMRIを撮影されることが少なくとも当院では多いです。

基本的に加療もしくはフォローされる脳外科からオーダーされます。

エコーで狭窄が見られたら脳外科にコンサルトされるのがよいかと思われます。