【頭部】症例11

【症例】60歳代女性

【主訴】意識障害・右半身麻痺

【現病歴】1時間前に姪が訪室した際に自宅の床で倒れているところを発見。意識障害を認めたタ救急搬送。

【既往歴】特記すべき事項なし。

【生活歴】喫煙20本/day

【身体所見】JCS 20、GCS E2V2M5、BP 157/81、PR 29、SpO2 100%(O2 5L)、神経学的所見:オーダー入らず、瞳孔同大、対光反射-/-、水平眼振あり。Babinski(+/-)

画像はこちら

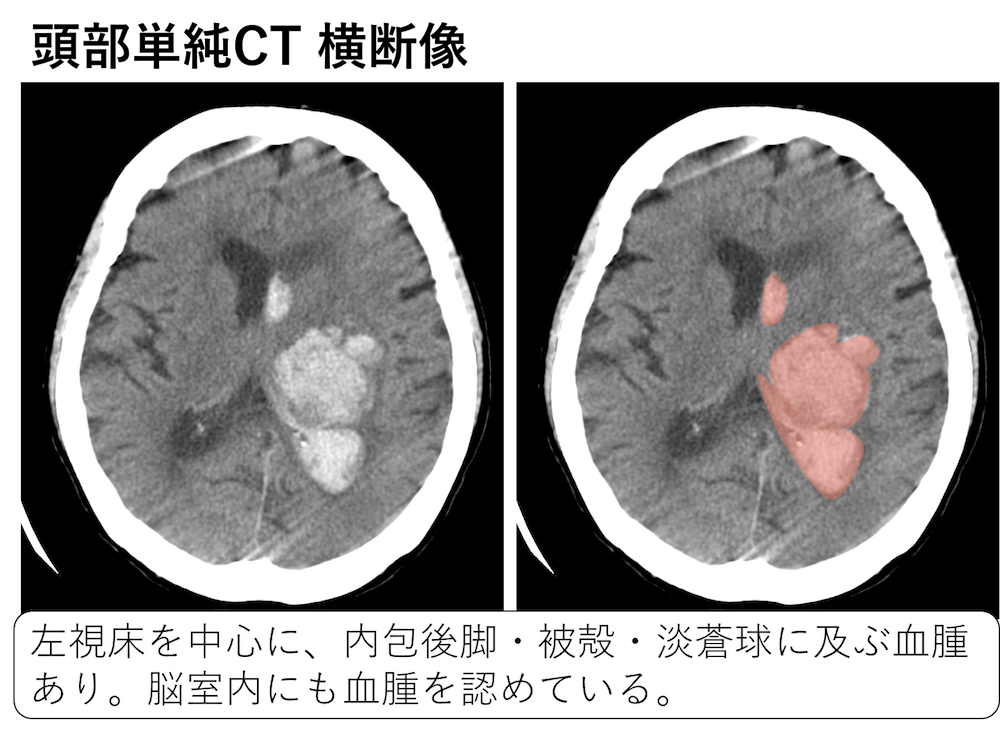

左の視床を中心に巨大な血腫を認めており、血腫は、内包後脚・淡蒼球・被殻にも及んでいます。

また血腫は左側脳室内にも認めています。

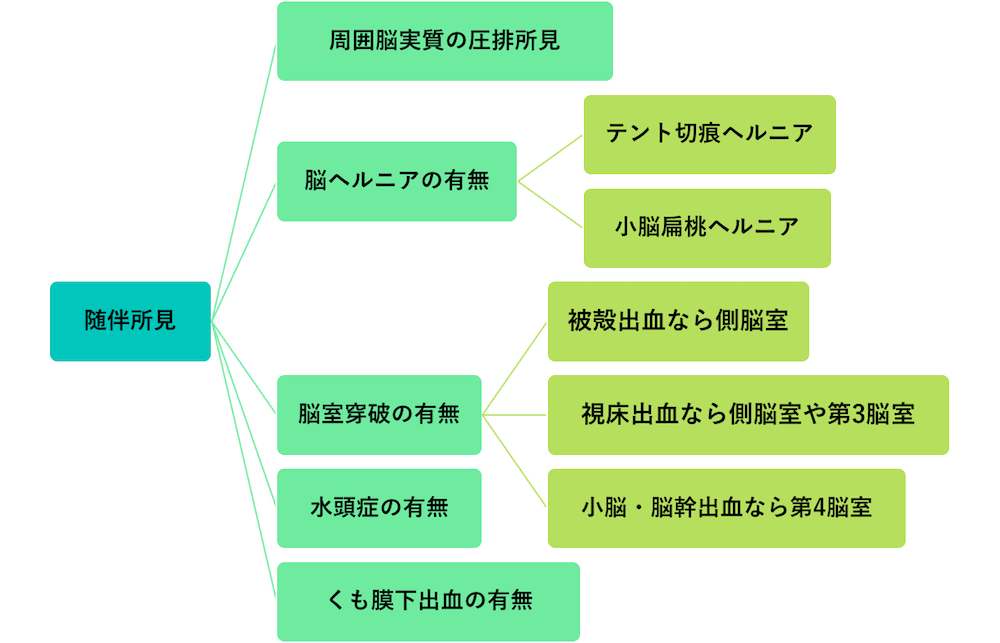

脳内血腫を見た際に、以下のことを確認するんでしたね。

今は視床出血ですので側脳室への穿破がないかをチェックする必要があります。

左の側脳室内に血腫を認めていますので、左視床から側脳室に血腫が穿破したと診断することができます。

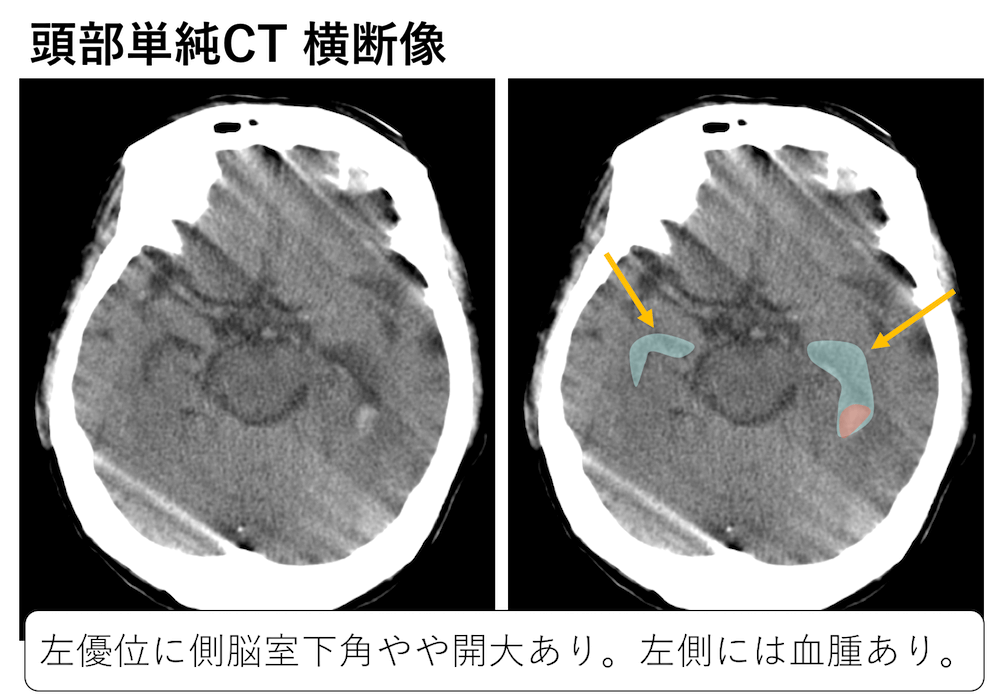

また左優位に側脳室の下角にやや開大を認めています。

左の側脳室の下角には高吸収の血腫を認めています。

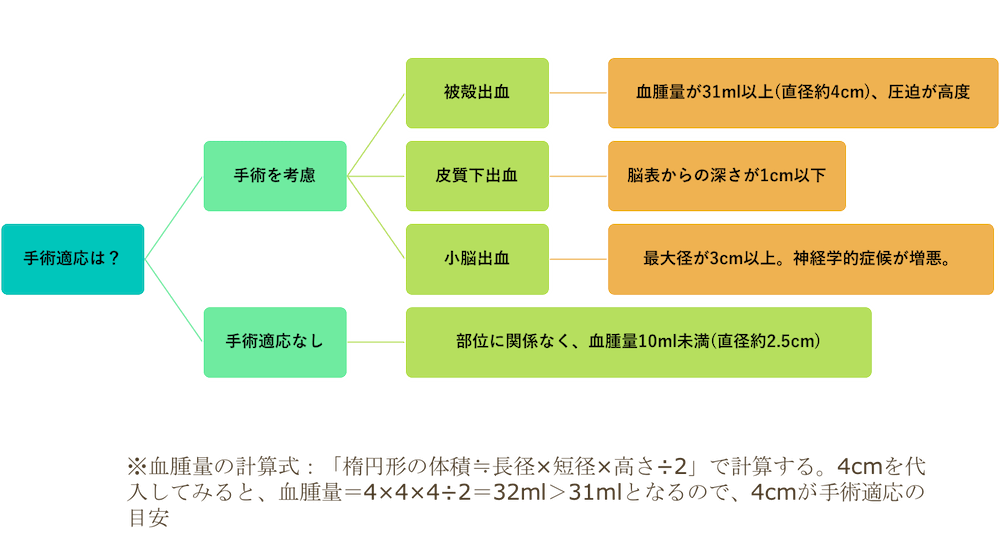

脳内出血の手術適応は以下の通りでした。

視床は、基本的に深い部位にあるため手術適応にはなりません。

しかし、脳室がやや開いていることから水頭症と判断され、脳室ドレナージ術の緊急手術となりました。

手術までは、ペルジピンでsBP:140mmHg以下になるように投与開始。

アドナ、トランサミンも投与されました。

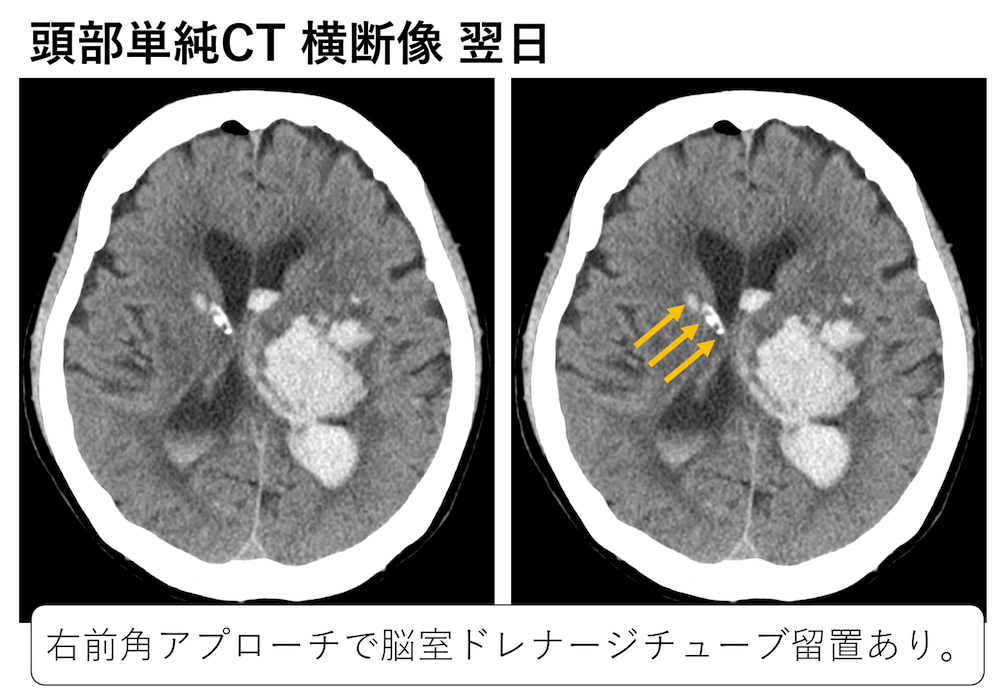

翌日のCTです。

左視床の血腫は取り除かれていませんが、右前角アプローチで脳室ドレナージチューブが留置されました。

その後保存的に加療されました。

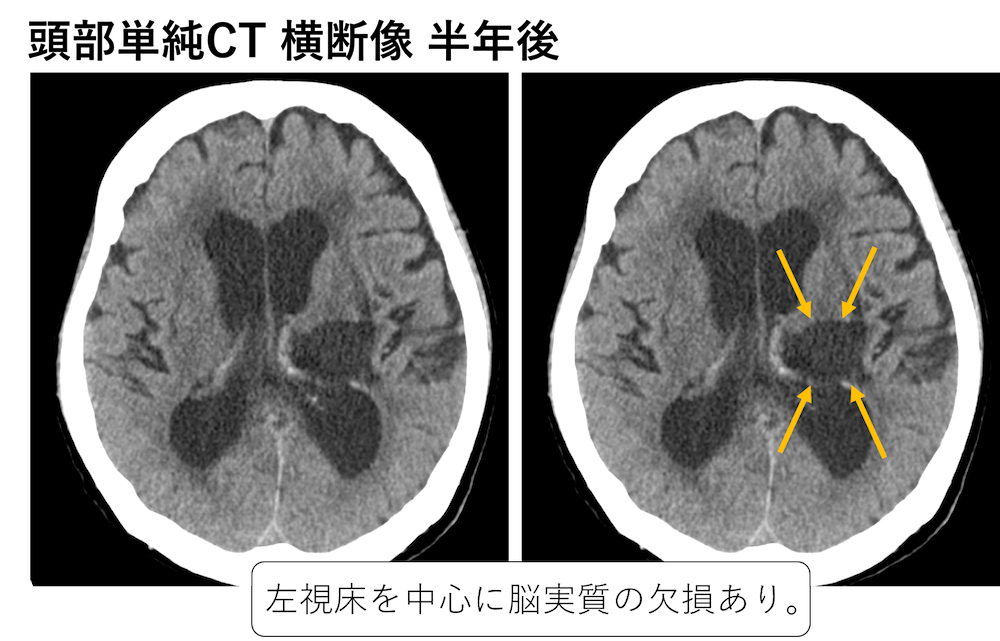

左視床を中心に明瞭な脳実質の欠損を認めています。

出血後の変化に矛盾しない所見です。

診断:左視床出血脳室穿破

その他所見:全体的に体動によるアーチファクトの疑い。

【頭部】症例11の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

前の症例の知識も踏まえて

段階的にいろいろ覚えられて、助かります。

今日も良い症例でした。

ありがとうございました。

よかったです。

来週もよろしくお願いします。

左側脳室下角の拡大ですが、横断像で見ると左右差があるように見えましたが、冠状断で見るとそれほどでもなかったので、「顔の傾きのためかな」と思い有意としませんでした。(動いている画像なので難しかったです)

主訴に左半身麻痺とありますが、右半身麻痺はなかったのすか?

> 左側脳室下角の拡大

に着眼できたという時点で、いつもながら1段丁寧な読影なのかな、と思います(^▽^)/

>主訴に左半身麻痺とありますが、右半身麻痺はなかったのすか?

一般的には、この類の質問はもしかすると(僕がしがちなのですがw)回答が難しいかもですね(;’∀’)

しかし確かに、Babinskiも右が+なので「誤植」という可能性だけは気になるところですが。

まぁ「オーダーも入らず」とあるので、はっきり左だけ・右だけという状況でもなかったのかもしれません。

あと、かなりの重症で「とにかく早く必要最低限のカルテを書いて脳外科コンサル→オペ」という場面が想像できるので、first touchの先生も右か左か今一つだったのかもしれませんね( ̄▽ ̄;)

>Babinskiも右が+なので「誤植」という可能性だけは気になるところですが。

(^_^;

確認します!

アウトプットありがとうございます。

確かに傾きもあるのかもしれませんね。

>主訴に左半身麻痺とありますが、右半身麻痺はなかったのすか?

確かに逆っぽいですね。もう一度主訴確認してみます。

やはり右でした。修正します。

今日もありがとうございます。

以前に比べ随伴所見に気づけるようになりましたが、今回の水頭症の所見は気づけませんでした…

アウトプットありがとうございます。

水頭症の診断、特に側脳室下角の開大についてはなかなか加齢性変化もあり難しいところですね。

「脳室ドレナージ」という選択肢があるんですね。

選択を知っているだけで、外科の先生との連絡がよりスムーズになり心強いです(^▽^)/

脳室内出血やSAHの場合は結構されていることが多いです。

皆さんと同じような印象なのですが、ドレナージで凝固する可能性のある水頭症の原因となる血腫を除去+頭蓋内圧軽減。となれば被殻に穿破した血腫も除去する対象になる場合もあるのかと思いました(みたことないですが)。変にさわると浮腫も出るでしょうから行われないのでしょうね。いろいろ教わることでいろいろ発そうがでて面白いです。大概のものは棄却された議論なのでしょうが知識は発想につながり今後に役立てたいです。ありがとうございました。

アウトプットありがとうございます。

>となれば被殻に穿破した血腫も除去する対象になる場合もあるのかと思いました(みたことないですが)。変にさわると浮腫も出るでしょうから行われないのでしょうね。

サイズが大きい場合は出血源が視床であっても、除去術も行われるかと思います。

視床と被殻で迷い、被殻出血としてしまいました。

このあたりは時に難しいことがありますが、どこが首座なのか解剖を確認しながらですね。

随伴所見の中で脳ヘルニアの有無を断言するのが難しく感じます。

経験を重ねて感覚的にも分かるようにしていきたいです。

脳ヘルニアがある場合はヘルニア所見がありますので、今後の症例でチェックしてください。

脳室拡大を捉えるのはやはり難しいですね.側脳室下角がこれくらい開いている高齢者もそれなりにいますし.

今後も注意してみていきたいと思います.

アウトプットありがとうございます。

>側脳室下角がこれくらい開いている高齢者もそれなりにいますし

そうなんです。あまりこの下角はなんでも有意と取らない方がよさそうです。

本当に毎回勉強になります。真面目に10倍の値段でも買います。

頭部は腹部に比べてとりあえず異常な部位は見つけやすいですね。(今のところ…)

そういえばお腹の出血に比べて頭の出血がこんなに白くなる理由ってあるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>本当に毎回勉強になります。真面目に10倍の値段でも買います。

お褒めの言葉、ありがとうございます。次回からシン先生のみ特別価格で・・・・(違)

>そういえばお腹の出血に比べて頭の出血がこんなに白くなる理由ってあるのでしょうか?

Window Width(WW)の問題ですね。

CT 読影入門 (2015.8 改訂) が非常に参考になります。

つまり、頭部の場合は、引用すると「85HU以上のdensityはすべて真っ白に,-15HU以下のものはすべて真っ黒に表示される」

ということです。

http://www.obayashihp.or.jp/kakuka/pdf/kensi_series8.pdf

のP2に記載があります。

ちなみにこのP2以外も読影方法など詳細に記載があり、オススメpdfです。

研修医の頃見つけて、こんなのが無料で公開されているなんて!と感激しました。

印刷して何度も読んでいましたし、いろんなコンテンツを作る上でもしばしば参考にさせていただいています。

お世話になっております。2点伺います。

血腫の脳室内穿破があっても脳室拡大所見が著明でない場合にはドレナージを行わないのでしょうか?

また、NPHの評価の際にはAC-PC line に垂直な冠状断像を撮像し、 DESHの有無や脳室角の評価を行うものと思うのですが、脳内出血に伴う水頭症を評価する際には、今回のように脳室の左右差を見る事以外に何かポイントがありますでしょうか?

よろしくお願い致します。

アウトプットありがとうございます。

>血腫の脳室内穿破があっても脳室拡大所見が著明でない場合にはドレナージを行わないのでしょうか?

急性水頭症が疑われる場合にドレナージを行います。

その急性水頭症の判断には画像のみならず症状も加えた総合的判断となります。

ですのでモンロー孔とか第4脳室レベルといった狭いところで血腫がパックされているような

画像からも急性水頭症を起こしやすそうな場合でも、

意識障害がない場合は一旦保存的に様子を見られることもあります。

>脳内出血に伴う水頭症を評価する際には、今回のように脳室の左右差を見る事以外に何かポイントがありますでしょうか?

側脳室のみでなく、狭いところ、すなわち第3、4脳室などが血腫でパックされている場合は、

急性水頭症が起こる可能性がより高いと言えます。

翌日の脳室ドレナージを入れた画像より、半年後のドレナージを抜いた時の画像のほうが脳室が拡大しているようにみえます。水頭症が進行したからというふうに考えるのですか?ドレナージをしたような人だから多少は拡大するものだと考えるものなのでしょうか?OPE後の自然な変化ととらえ 所見ではないと考えていいのですか?

アウトプットありがとうございます。

>ドレナージをしたような人だから多少は拡大するものだと考える

こちらですね。

出血前に比べて水頭症傾向となり、脳室が拡大することは割とあり、今回もそのケースと考えられます。

吸収障害と考えられていますが、そうでないという人もいて原因は明らかではありませんが。

出血に伴い一定の割合で水頭症が出現することはあると覚えておいてください。

夜勤続きでサボりがちだったのですが、見れていなかった動画を全て見ました。皆さんが随伴所見をサクサク答えていく理由が分かりました。

動画のおかけで今回から随伴所見を記載できるようになりました。

左脚間槽、大脳谷槽が狭小化しているのでテント切痕ヘルニアと考えました。どの程度ならヘルニアと言えるのかまだ理解できていません。

キナシのCT読影入門がコメントに出てきて驚きました。

2年前にネットサーフィンで見つけて、CT読影を勉強するようになったきっかけのものです。作成者の画像を加えたら完成との言葉が非常に印象的で、iPadで取り込んだPDFに自分で少しずつ画像を追加するのがまた楽しみでもあります。

アウトプットありがとうございます。

>左脚間槽、大脳谷槽が狭小化しているのでテント切痕ヘルニアと考えました。どの程度ならヘルニアと言えるのかまだ理解できていません。

このあたりは少し難しいところではありますが、典型例を見ていただくのが一番だと思います。

またどこかで出てきます(^o^)

>作成者の画像を加えたら完成との言葉が非常に印象的で、iPadで取り込んだPDFに自分で少しずつ画像を追加するのがまた楽しみでもあります。

ぜひこの講座の症例をipadに追加していってください。

こんばんは。毎日ありがとうございます!

今回は所見の同定はおおむね間違っていませんでした。

身体所見は、

❶瞳孔が両側同大で、対光反射が両側とも消失していることから、可能性として、出血巣が下方に広がって中脳を圧排している可能性を考えてみました。

❷右半身の麻痺や、右のバビンスキー徴候陽性は、左内包後脚を噛んでいることによると考えます。

❸水平眼振があまり中枢性病変の眼振らしくなく(中枢性では垂直性眼振や回旋性眼振、注視誘発眼振などが出てくるような?)、むしろ末梢性の所見が出てきてしまっています。よって、末梢性likeな眼振をきたす中枢性病変を鑑別に上げる必要があると考えました。可能性としては、小脳に障害がおよんで、「半規管系の前庭動眼反射の脱抑制>耳石器系前庭動眼反射の脱抑制」が生じている状態を考えました(あくまでも小脳梗塞の症例での話ですが、小脳虫部より外側の病巣では、半規管系優位の脱抑制が生じ、方向固定性の水平性眼振が出ることが多いようです。一方で、小脳虫部の病巣では、あたかもBPPVのように方向交代性上向性の眼振が見られることが多いそうです)。その視点でCT画像をみると、アーチファクトが多くてなんともはっきりしないですが、小脳にも若干影響が及んでいるような気がしなくもないです。

アウトプットありがとうございます。

>①

おっしゃるように中脳は圧排していそうですね。

>②

おっしゃるとおりだと思います。

>③

アーチファクトが強いですが、小脳にも及んでいるかは微妙ですね(^_^;

いつもありがとうございます.

2点質問がございます.

①脳出血と脳梗塞の「陳旧性変化」についてはあまり意識したことがなかったのですが,なにかポイントはあるでしょうか.

②脳室ドレナージで出血側にチューブをいれないのは,詰まってしまうからでしょうか,あるいは血腫を引いてしまうことでさらに出血を助長してしまうからでしょうか.

アウトプットありがとうございます。

>①

CTのみでは脳出血と脳梗塞の「陳旧性変化」の鑑別はできないことがあります。

MRIではヘモジデリン沈着を示唆する磁化率効果(SWI,T2*WIやT2WIでの低信号)があれば、

陳旧性出血であろうと判断できることがあります。

また今後出てきますが、出血と梗塞はしばしば混在しますので、

余計にCTでは鑑別は困難な事が多いですね。

>②

確かにそうなのかもしれませんね。

あまり考えたことがなかったです(^_^;

脳外科の先生に聞いてみますね。

②について脳外科の先生に聞いてみました。

先生によって考え方の違いがあるのでしょうか、聞いた先生ではこの症例では左に入れるべきとおっしゃっていました(^_^;

その先生によりますと、

1,いずれかの側脳室内血腫で、モンロー孔を塞いでいるが、健常側から第三脳室以降は大丈夫な場合→血腫側のドレナージ

2,両方の脳室内血腫で、両方モンロー孔を塞いでいる場合→両方ドレナージ

3,第三脳室から第四脳室血腫のパッキングで水頭症になっていて、モンロー孔は両方で閉塞なく交通している場合→血腫があればドレーン閉塞を防ぐため血腫が少ない方に入れる場合あり。血腫ドレナージを期待するため、血腫の多い方に入れる場合もあり。考え方による。

4,側脳室血腫が無い場合→通常非優位側の右からドレナージ

とのことで、今回は、左側の脳室内出血で、モンロー孔を塞いでいるが、健常側から第三脳室以降は大丈夫(第三脳室に少し血腫はありますが)なので、1,に相当します。そうすると血腫側のドレナージを行うべきだということです。

ですが、3にもあるように「考え方による」ところもあるようで、今回手術をされた方は血腫の少ない方に入れる派なのかもしれませんね・・・。

ただ、確かに両方ドレナージされているケースもあるので、その理由も分かり私も大変勉強になりました。

いつも勉強になっております。経過の画像のドレナージチューブの留置位置ですが、前角にあることが多いと思うのですが、今回は第三脳室あたりに留置されています。これは脳室内の血腫の位置と関連があるのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

ちょっと分からないので脳外科の先生に聞いてみました。

「脳室ドレナージは解剖学的ランドマークを指標に脳室穿刺すれば、モンロー孔に行く様になってます。深めに穿刺すれば第3脳室に、浅いと前角に入ります。計算してそうしてる事は少ないですが、抜けない様にビビって深めに入れたら第3脳室まで到達してたと言い結果的な状態がほとんどです。」

とのことです。

今回はモンロー孔に割と近いですね。

ご返事ありがとうございます。今回はやや深め(?)に入れたということですね。深さという点ではそのように考えればいいということがよくわかりました。ありがとうございます。一方、通っている経路の内側、外側という観点からはいかがでしょうか。つまり、今回はチューブがやや外側から脳室に達し、内包の前脚~膝部を通っているように見え、一般にこの領域は構音障害等が生じる可能性があり、避けることが多いように思っていました(あくまで、勝手にそのように思っていたというだけですが、、、運動麻痺が生じる内包後脚を通るよりはいいのかもしれませんが、、、)。手技的にたまたま、外側から入ってしまったのか、何かしらの意図があったのか、どうなのでしょうか。

おっしゃるように内包がある部位であり、あまり見ないチューブの位置のような気もします。

>手技的にたまたま、外側から入ってしまったのか、何かしらの意図があったのか、どうなのでしょうか。

こればかりは施行医に聞かないとわからないですが、意図はないと考えます。

いつも勉強させていただいてますm(__)m

Medu4テキストで恐縮ですが、

水平眼振は、末梢性(三半規管・前庭)の障害、中枢性(小脳・脳幹)のいずれで見られても良いようです。なので今回の場合は中脳の障害によるものなのかなと思いました。

一方で回旋性眼振は末梢性の障害で、垂直性眼振は中枢性の障害で特徴的であるから覚えておけ!と講義中に言われ、マーカーが引いてありました笑

アウトプットありがとうございます。

今はやはりMedu4なのですね。私のときはTECOMでした(^_^;)

補足ありがとうございます。おっしゃるように左の中脳の障害によるものと考えられますね。

medu4もデジタル技術を駆使した新しい教育システムですが、このespressoも同じく画期的な教育システムですよね。

本当に感謝しておりますm(_ _)m

>medu4もデジタル技術を駆使した新しい教育システム

最近カフェでipadだけで動画見ながら、国家試験の勉強をしている人をよく見かけます。

重たいイヤーノート持って、questionバンクやら持って出かけていた私の時代が懐かしいです。

今回のように視床出血で被殻まで達しているような場合で、どちらが出血源かわかりにくいようなことはないのでしょうか?

今回は、視床の血腫のほうが多いので視床だとわかりますが、被殻まで達した血腫も多い場合は判断出来るのでしょうか?

さらに、逆に被殻出血で視床まで達していた場合、手術適応はどうなるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

被殻および視床に血腫がある場合、おっしゃるようにどちらが出血源かわからないこともあります。

>さらに、逆に被殻出血で視床まで達していた場合、手術適応はどうなるのでしょうか?

被殻出血が視床に達していても、被殻出血の手術適応で判断されます。

「今は被殻出血ですので側脳室への穿破がないかをチェックする必要があります。」

と文章の説明にありますが、

「今は視床出血ですので側脳室と第3脳室への穿破がないかをチェックする必要があります。」

ではないでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるとおりです。誤植ご指摘ありがとうございます。修正しました。

いつもありがとうございます。

上のコメントにて、「CTのみでは脳出血と脳梗塞の「陳旧性変化」の鑑別はできないことがあります。」

とあり、確かに遠隔読影の先生は、既往が不明なものでそれらしいものは「陳旧性脳血管障害」というような記載をします。

今回のようなはっきりとした脳実質の欠損像は既往が不明でも、陳旧性脳出血の疑いとしていいのでしょうか?もしくは既往が不明な場合は上記のような表現の方がいいでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

発症時の画像がなくて、脳出血、梗塞の好発部位でない場合や、好発部位でもサイズが大きかったり、周囲の変化が強い場合は、出血後なのか、梗塞後なのか、あるいは混在しているのか(混在しているケースも多いです)、わからないことはしばしばあります。

そういった場合は、その遠隔の先生のように、「陳旧性脳血管障害」とか「Old CVD(Cerebrovascular Disease)」などと記載することがあります。

今回の半年後のは陳旧性脳出血の疑いでよいと考えますが。

いつも読影の傍らこちらで勉強させていただいています。

一点質問です。

意識障害という臨床所見があり、CTで左迂回槽が狭小化していたので、テント切痕ヘルニアの可能性を記載したくなりましたが、いかがでしょうか?

上のコメント欄を伺うと、後日典型的な脳ヘルニア症例を見せて頂けそうですが、この症例くらいの程度ですと、言及しなくても良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

アウトプットありがとうございます。

>CTで左迂回槽が狭小化していたので、テント切痕ヘルニアの可能性を記載したくなりましたが、いかがでしょうか?

おっしゃるように記載するべきですね。補足いただきありがとうございます。