【頭部】症例3

【症例】80歳代女性

【主訴】転倒し頭部打撲

【現病歴】2日前に施設内で転倒し左側頭部を打撲。

【身体所見】左側頭部〜眼周囲に皮下血腫あり。JCS-2(dementiaあり)

画像はこちら

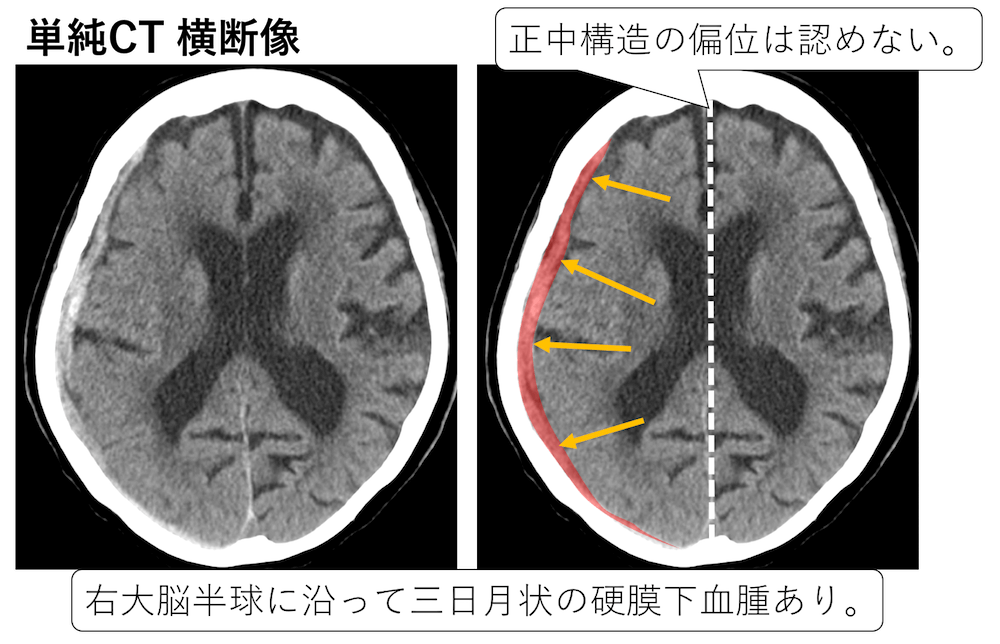

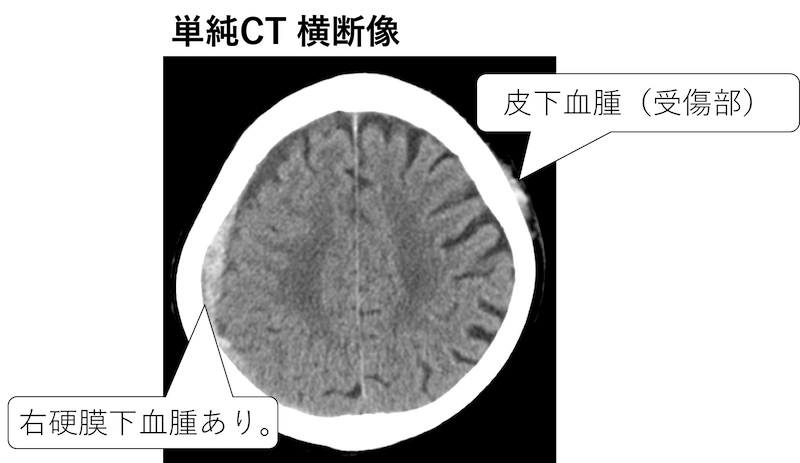

右大脳半球に沿って三日月状の高吸収を認めています。

急性硬膜下血腫を疑う所見です。

正中構造の偏位は認めていません。

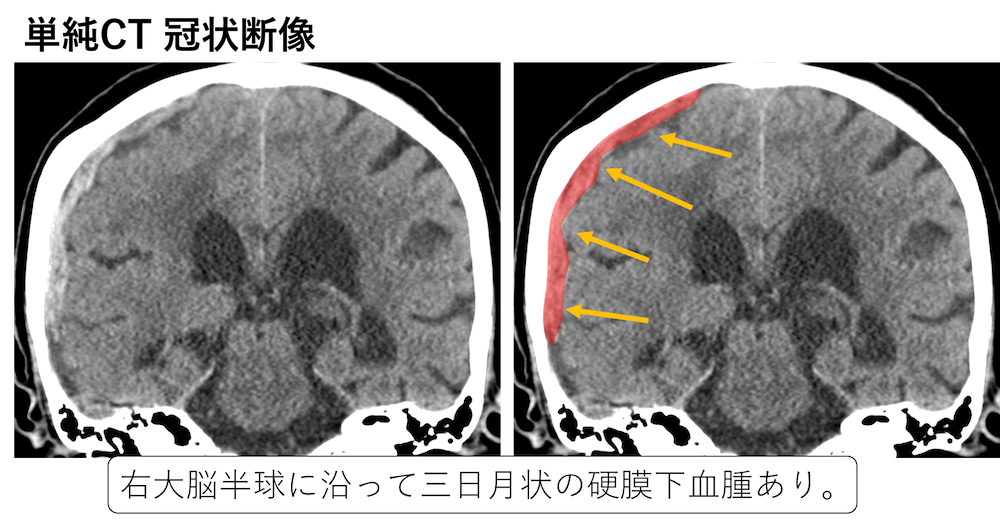

冠状断像においても同様です。

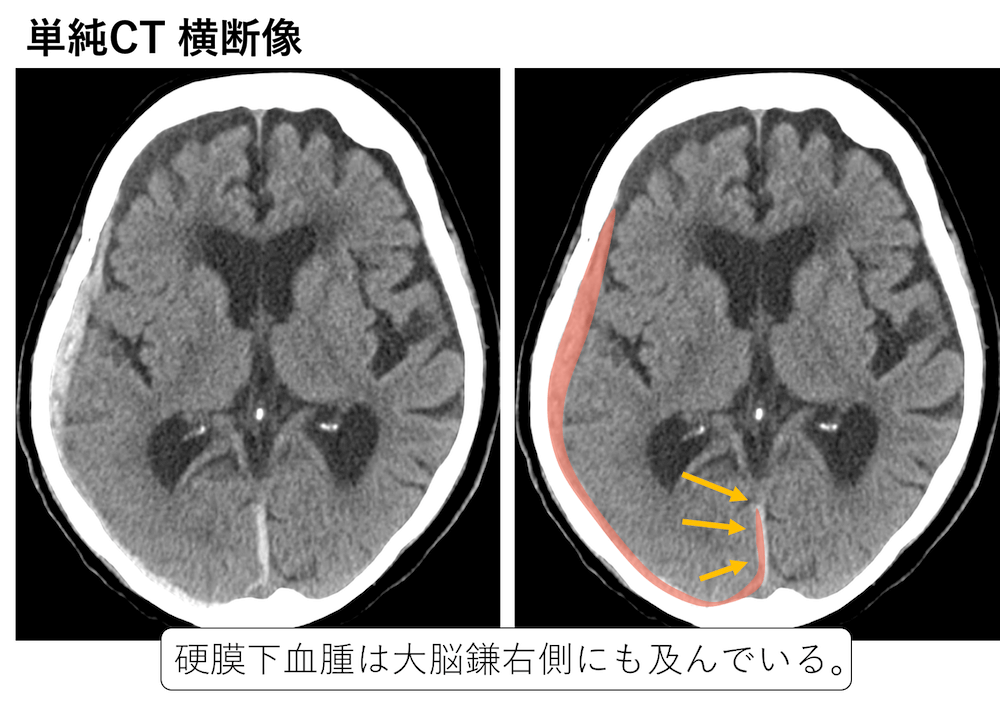

よく見ると、血腫は大脳鎌にも及んでいることがわかります。

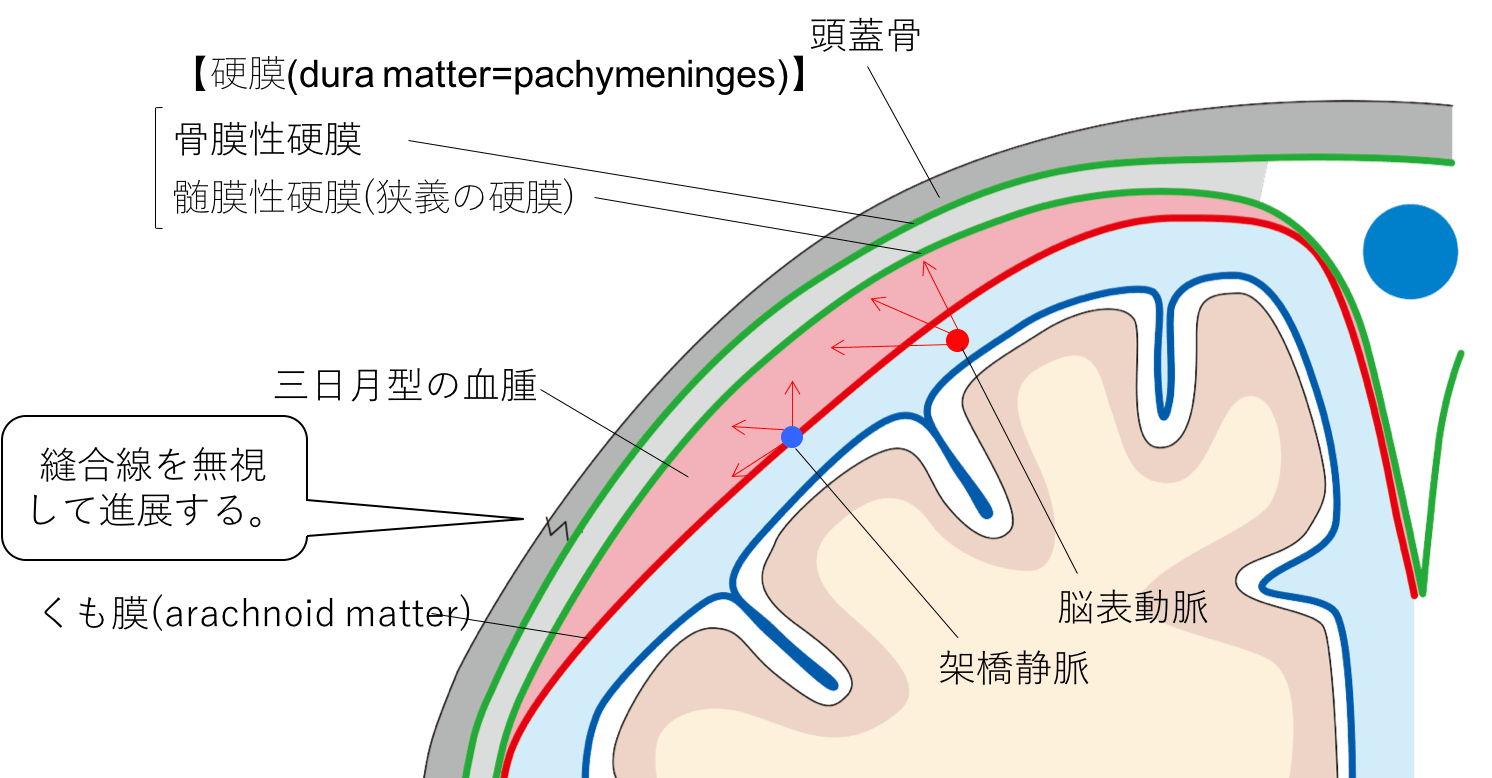

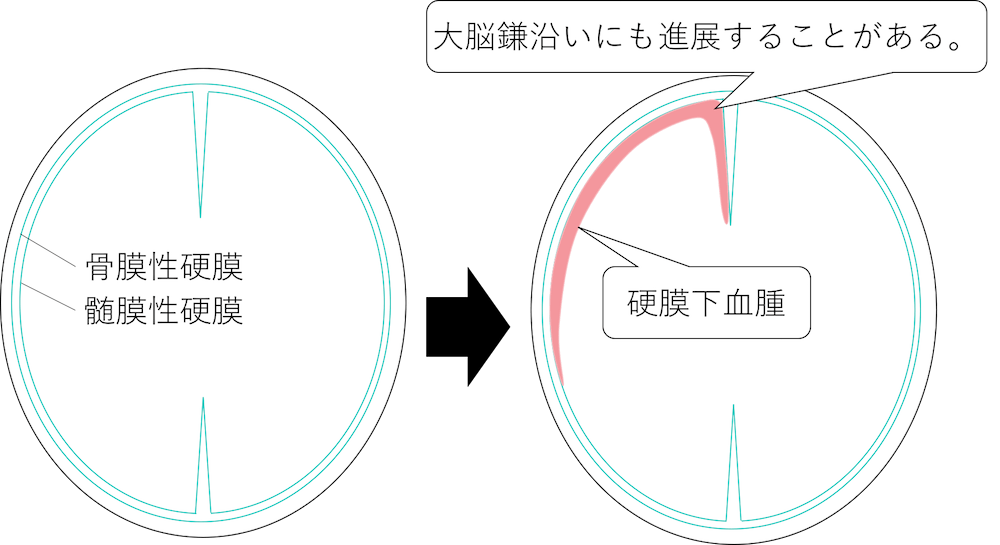

下のイラストのように硬膜には

- 骨膜性硬膜

- 髄膜性硬膜

の2枚が実はあり、その硬膜の下〜くも膜の間に血腫が溜まるの硬膜下血腫です。

またイラストにあるように、硬膜(髄膜性硬膜)は大脳鎌のところにも存在することがわかります。

つまり、大脳鎌近くで硬膜下血腫を生じたときは上のように容易に大脳鎌のところまで達するということです。

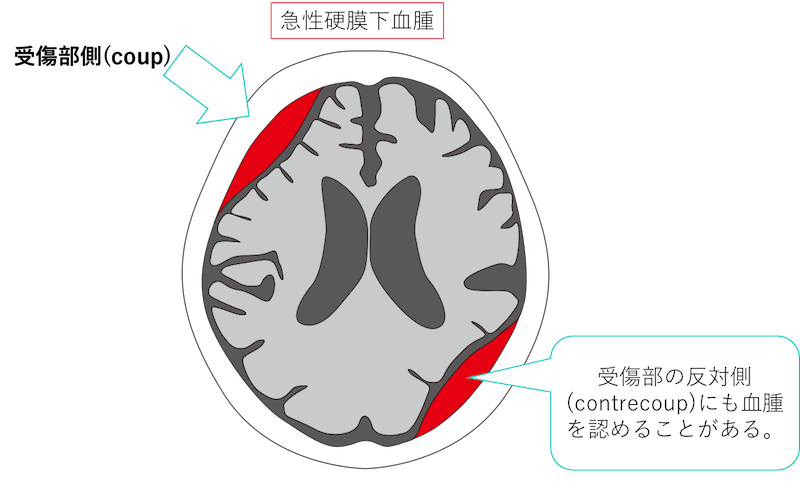

血腫は右側に認めていますが、今回受傷部位はどこでしょうか?

実は皮下血腫は左側に認めています。

このように受傷の損傷を直接損傷(coup injury(読み方はクー インジャリー))といい、受傷部と反対側の損傷を対側損傷(contrecoup injury(読み方はコントラクー インジャリー))といいます。

今回は、受傷部には硬膜下血腫は認めていませんが、対側損傷(contrecoup injury)を認めています。

このように、出血を認める場合、

- 受傷部:出血なし、反対側:出血あり

という状況や

- 受傷部:出血あり、反対側:出血あり

- 受傷部:出血あり、反対側:出血なし

というパターンもありますので、受傷部だけでなく、反対側も丁寧に読影することが重要です。

なお、今回は骨折線は認めていません。

診断:右急性硬膜下血腫

※脳ヘルニアを疑う所見を認めず、保存的に加療されました。

ところで、この症例、どうして受傷時ではなくて2日後に来院しているのだろう?と疑問に持たれた方もおられるかと思います。

実は隠していた経緯があり、受傷時にも他院でCTが撮影されています。それがこちらです。

で、他院でフォローしていてサイズが増大したため、脳外科のある当院に転送となったということです。

当院の入院およびその後外来でフォローされ、受傷から45日後のCTです。

血腫はほぼ消失しており、終診となりました。

その他所見:松果体、脈絡叢、淡蒼球に生理的石灰化あり。(生理的石灰化については以後は記載しない方向です)

【頭部】症例3の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

診断自体は難しくなかったですが、基本的なところの復習になって頭が整理されました。

ヘルニアが「ない」ことを積極的に確認できませんでした。

保存でもいけることの1つの根拠になるので重要な所見なんですね。

あと、たぶん分からない人が多いから読み方が書かれているんでしょうけれどw、さっきまでコープインジャリーだと思ってました(;’∀’) 勉強になります。

アウトプットありがとうございます。

>診断自体は難しくなかったです

頭部は大体こんな感じかもしれません。

>たぶん分からない人が多いから読み方が書かれているんでしょうけれど

いえ、自分用です。自分が間違えないようにです(爆)

contrecoup injuryですが、昔、頭頂部を撮影した時に、頭頂部の打撲で脳底部にASDHがわずかにあるように思ったのですが、その時はスライス面内でしか対側を見てくれなかったことがあり、『MPRでcoronalを作らないといけないなー』と思ったことがありました。時代背景的にその時は5mmスライス厚でしたので実施できなかって悔しい気持ちでした。しょうもないコメントですいません。

アウトプットありがとうございます。

外傷時は冠状断像は特に大事ですね。

脳底部評価は横断像のみでは厳しいですね。

貴重な体験談ありがとうございます。大事です。

他の疾患でも言えることですが、血腫を見つけて「硬膜下血腫あり」で終わらず、正中偏位や脳ヘルニアの確認は必ず行うようにしています。特に、生命にかかわる脳ヘルニアでは、中脳の形の変形や、中脳周囲の脳槽(脚間槽、迂回槽、四丘体槽など)の狭小化は重視しています。

アウトプットありがとうございます。

>生命にかかわる脳ヘルニアでは、中脳の形の変形や、中脳周囲の脳槽(脚間槽、迂回槽、四丘体槽など)の狭小化は重視

大事ですね。おっしゃるとおりです。このあたりのヘルニアが特に大事ですね。

今日もありがとうございます。

皮下血腫と反対側の硬膜下血腫を見つけて安心してしまい、大脳鎌に広がる血腫について触れることができませんでした。いつも大きな所見に飛びついてしまう癖があるのでもっと病態等を意識した読影を心がけれたらと反省です。

アウトプットありがとうございます。

>大脳鎌に広がる血腫について

見落としがちですよね。

次は意識してみてください。

受傷部と硬膜下血腫の所見にはすぐに気付くことができました。冠状断で凸レンズ状の高吸収らしき変化があるように思ったのですが・・・なんだったのでしょう???

大脳鎌に血腫が波及していることも見てはいましたが、記載してませんでした。動画も分かりやすく勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>冠状断で凸レンズ状の高吸収らしき変化があるように思ったのですが・・・

形も大事ですがあくまで参考程度ですね。

硬膜下血腫でも凸レンズ型のこともありますし。

また硬膜下血腫と硬膜外血腫は完全に区別できるものでもありません。

>動画も分かりやすく勉強になりました。

それはよかったです(^o^)

今回出された症例はすぐ気付くことはできましたが、

2日前の症例はこれだけ見ると見逃しそうで怖いです。

シルビウス裂の変形や、他の所見も乏しかったので…

と、なるとやはり受傷部位とコントラクー

は大事ですね、よく見とかないと…

今日もありがとうございました。

アウトプットありがとうございます。

>受傷部位とコントラクーは大事ですね、

大事ですね。注意してみる必要があります。

今日もわかりやすい解説ありがとうございます.

今回の症例では一目瞭然ですが,あるのかないのかわからないくらいの出血を見逃した経験があります.それからは読影時にはないと思っても,ウインドウ幅などを調節して,高吸収領域を見やすい様に変えて確認する様にしています.

今回の様に拡大する可能性もあり,見逃したくないですね.

アウトプットありがとうございます。

>あるのかないのかわからないくらいの出血を見逃した経験があります

それはあまり見逃しとは言わないかも知れませんが、濃度を変えたり、多方向から見ることは大事ですね。

意識レベルも悪くなく、シフトや脳ヘルニアも見られず「脳腫脹なし」と書いてしまいましたが、見返すと血腫のある右側は全体的に脳溝が狭く実質が腫れているのかもと思いました。

あとたまに過剰に所見を探そうとすると、静脈のHigh densityに反応しそうになります。

頭部外傷では意識レベルが良かったり、症状に乏しい、危険因子が少ないと撮影しないことも多いと思いますが、今回のように経時的に出血量が増えて悪化するケースもよく見るのでやはり1回撮っておきたいなと個人的には思いました。(後に症状がひどくなって撮影して出血があった場合、患者さん側によってはトラブルになるケースもありそうだと感じました。1回目の診察のときに可能性を丁寧に説明しておけば問題ないのでしょうが。)

アウトプットありがとうございます。

>今回のように経時的に出血量が増えて悪化するケースもよく見るのでやはり1回撮っておきたいなと個人的には思いました。

出血を認めた場合は、基本的にフォローのCTを撮影しますね。

初回の撮影については施設などによってハードルも異なるかと思いますが、小児でない場合は撮影することが多いですね。

大脳鎌沿いにも進展するとはしりませんでしたが、所見としては気づくべきだったなと思います。

皮下血腫をしっかりと探したつもりだったのですが気づけませんでした。

アウトプットありがとうございます。

>大脳鎌沿いにも進展するとはしりませんでした

大脳鎌沿いのみに認める場合もありますので、ぜひ覚えておいてください。

教科書や参考書で見る硬膜下血腫は明らかに三日月状で中心構造が変形したものが多く今回のような薄く広範囲な血腫なのと、大脳鎌まで進展するのはしらなかったので良い勉強になりました。

受傷側と反対側に現れるのはしらなかったので、有るのは分かっても「これだ!」とは言いきれず受傷側の脳溝拡大から浮腫があるのかもと考えてしまいました。

アウトプットありがとうございます。

>今回のような薄く広範囲な血腫なのと、大脳鎌まで進展するのはしらなかったので良い勉強になりました。

いわゆる凸レンズ状の硬膜下血腫もありますので、形だけで判断せずに骨折がないかや縫合線との関係も観察しましょう。

>受傷側と反対側に現れるのはしらなかった

読みにくいですが、カッコいい?名前がついているので是非この機会に覚えておいてください(^o^)

左側脳室前角の低吸収域(横断像スライス20から22)はPVLですか?PVLの存在が何を意味しているのかよく理解できていません。半卵円中心や放線冠でみられる慢性虚血性変化とはまた異なるものですか?

よろしくお願いします。

>左側脳室前角の低吸収域(横断像スライス20から22)はPVLですか?

おっしゃるように、左側脳室前角の低吸収域は、PVLで、脳室周囲の低濃度化(periventricular lucency:PVL)です。

いろんな原因で起こるとされますが、水頭症に伴う時は、脳室上衣を経由して脳脊髄液液が脳実質へ移行するためと考えられています。

多くの場合は病的意義はないとされます。

ちなみにPVLといえば、Periventricular leukomalaciaの略で、脳室周囲白質軟化症という早期産児における

低酸素虚血性脳障害による脳室周囲白質異常でも用いられます。

>半卵円中心や放線冠でみられる慢性虚血性変化とはまた異なるものですか?

MRIのT2WIやFLAIRで見られるいわゆる慢性虚血性変化と同様(厳密には脳室周囲で)です。

こんにちは。いつもお世話になっております。

今日は異常所見を同定し、診断にたどり着くことができました。コントラクーの所見は学生実習でも経験したことがありました。

急性硬膜下血腫が高齢者に多いのは、加齢性や認知症に伴う脳萎縮で硬膜下腔がもともと拡大しているからなのかな、と想像しながら回答しました。

最初のCTに比べて45日後のCTで、より側脳三角が拡大しているように感じたので、硬膜下血腫に伴う正常圧水頭症が少し進行している可能性も考えてみました。よって認知機能の低下が急に進行していないかフォローしてみたいです。

アウトプットありがとうございます。

>より側脳三角が拡大しているように感じた

確かにおっしゃるとおりですね!認知機能などチェックしたいですね。

こんにちは。画像解剖習い始めの学生です。まだ硬膜下血腫はわからなくて、所見としても気づけなかったのですが、脳の萎縮が気になりました。これは血種の症状からくるものなのですか?それとも加齢に応じて現れるものなのでしょうか…?

アウトプットありがとうございます。

確かにこの方は海馬や海馬傍回の萎縮は目立ちますが、それ以外の部分は基本的に加齢による萎縮が疑われます。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/32406

こちらで年齢別の脳の萎縮具合をチェックしてみてください。

あくまで個人差もあるものですが、ある程度は参考になると思います。

こんにちは

2日目の画像で、mixed densityの様にもみえてしまい、また右前頭極近傍は慢性硬膜下血腫のように見えたので、いわゆるacute on chronicのように捉えたのは考えすぎでしょうか?

受傷後、数日経って本例のような画像を呈した症例がありましたので尋ねてみました。

アウトプットありがとうございます。

>mixed densityの様にもみえてしまい、また右前頭極近傍は慢性硬膜下血腫のように見えたので、いわゆるacute on chronicのように捉えたのは考えすぎでしょうか?

おっしゃるとおりですね。今回の2日目の画像のみでは確かにその解釈が最も正しそうですね。

2日前の画像からはちょっと濃度を変えるなどしないとchronicがあったのかはわからないですね。

大脳鎌に進展すること、今回はじめて知りました。今後は気をつけて見るようにします。

血腫の部位を「右側頭部」と書いたのですが、これでも大丈夫でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>血腫の部位を「右側頭部」と書いたのですが、これでも大丈夫

大丈夫です(^o^)

前回習った側脳室下角の拡大があったものの80歳という年齢から”水頭症か脳萎縮かは判別できない”と解答したのですが、その2つは年齢以外にはどのように判断したらよいのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>側脳室下角の拡大があったものの80歳という年齢から”水頭症か脳萎縮かは判別できない”と解答した

おっしゃるように80歳代ですので、脳萎縮による変化が疑われますね。

>その2つは年齢以外にはどのように判断したらよいのでしょうか。

全体的な脳萎縮の程度を確認します。

加齢による脳萎縮の場合、前頭葉、側頭葉に高頻度に見られます(前方優位に萎縮すると覚えておきましょう)ので、特にそれらに着目します。

今回も側頭葉先端部を中心に前頭葉にも萎縮傾向がありますので、加齢による変化と考えられます。

側脳室下角の拡大については前回の症例2のように40歳代ならばおかしいと判断できますが、有意なのかどうかの判断に迷うことはあるので注意が必要です。

慢性硬膜下血腫なのか急性硬膜下血腫なのか?

については、病歴からの判断になるのでしょうか?画像で見分けるポイントなどありますでしょうか

アウトプットありがとうございます。

そうですね。

基本的には病歴からになります。

急性硬膜下血腫の方が出血を起こしてからの時間が短い分、血腫は高吸収として認めますが、慢性硬膜下血腫の場合は脳実質と等吸収程度になることがあります。

お世話になります。

診断自体は難しくなかったのですが、血腫が大脳鎌まで及ぶことを見落としていました。

臨床的に迷う場面はそこまで多くはないかと思うのですが、大脳鎌の血腫による高信号と、静脈血栓症による高信号などはどのように画像上見分ければよいでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>臨床的に迷う場面はそこまで多くはないかと思うのですが、大脳鎌の血腫による高信号と、静脈血栓症による高信号などはどのように画像上見分ければよいでしょうか?

大脳鎌沿いの場合は、今回のように前後の大脳鎌に連続した高吸収を大脳鎌の片側(今回は大脳鎌の右側)に認めることが多いので、静脈洞血栓症との鑑別が問題となることはほとんどないと思われます。静脈洞血栓症の場合は、静脈に連続して認めるのが通常です。静脈洞血栓症自体の単純CTでの診断は難しいことも多々ありますが・・・。

いつも勉強になりありがとうございます。

正常例でも大脳鎌がCTで高吸収にみえることがたびたびあります。

頭痛で来院された方の頭部CTで上記所見があった場合に、

正常像なのか、SAHや血腫などの所見なのか迷うことがたびたびあります。

MRIをとればわかると思うのですが、CTのみで上記鑑別は可能なのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>正常像なのか、SAHや血腫などの所見なのか迷うことがたびたびあります。

MRIをとればわかると思うのですが、CTのみで上記鑑別は可能なのでしょうか。

過去画像があればそれとの比較はもちろんですが、今回のように厚みがあり、かつ高吸収である場合(石灰化のみでなければ)は、血腫の可能性があり、少なくともフォローの必要があります。

経験的にCTのみで鑑別できることが多いですが、迷う場合はフォローですね。

対側損傷のプロセスは、受傷した際の反動で反対側の血管が損傷するのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように受傷部と対側が頭蓋骨と衝突をして血管が破綻することによります。

今回は硬膜下血腫でしたが、脳挫傷や外傷性くも膜下出血を生じることもあります。

いつもありがとうございます。

coronalで右後頭蓋窩硬膜下にも薄いHDAが見える(左右差がある)気がするのですが、これは有意所見ではなく正常範囲内の構造でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

こちらは静脈洞ですね。S状静脈洞が頭蓋骨沿いに認めていますね。左右差はありますが、左側にも別のスライスで認めています。

正常構造です。

ありがとうございました!もやもや解消しました!