症例55

【症例】30歳代 男性

【主訴】2日前から臍から膿のようなものが出る。歩くと下腹部に響くような疼痛あり。

【身体所見】腹部:平坦軟、臍を中心に圧痛あり、筋性防御あり、臍周囲に腫瘤を触知、反跳痛なし。

【データ】WBC 12500、CRP 2.13

画像はこちら

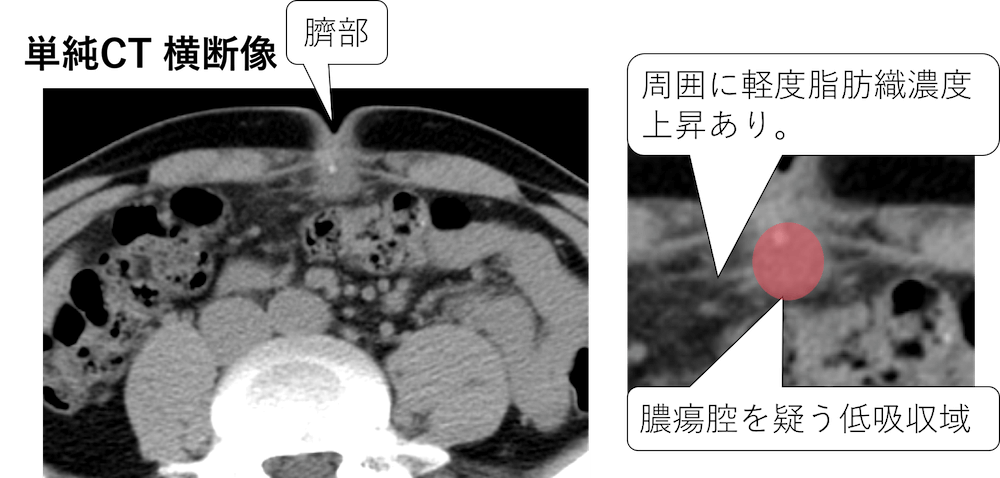

単純CTの横断像で臍部と連続して液貯留(単純なので少しわかりにくいですが)を認めています。

一部石灰化を伴っています。

周囲脂肪織濃度上昇あり、主訴と合わせて、臍炎および膿瘍形成が疑われます。

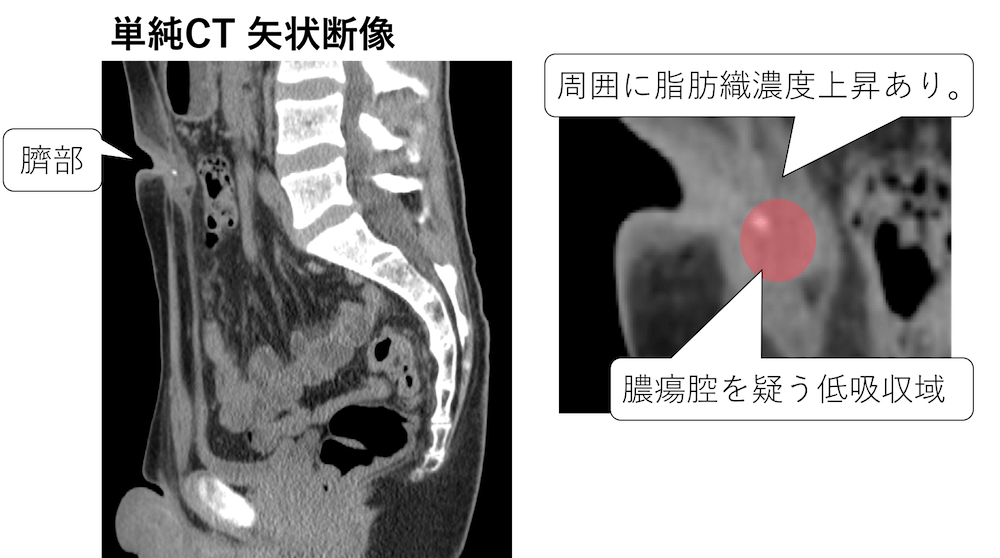

矢状断でも同様です。

臍部のやや尾側に膿瘍形成を疑う所見を認めています。

そこで思い出さなくてはならないのが、尿膜管遺残です。

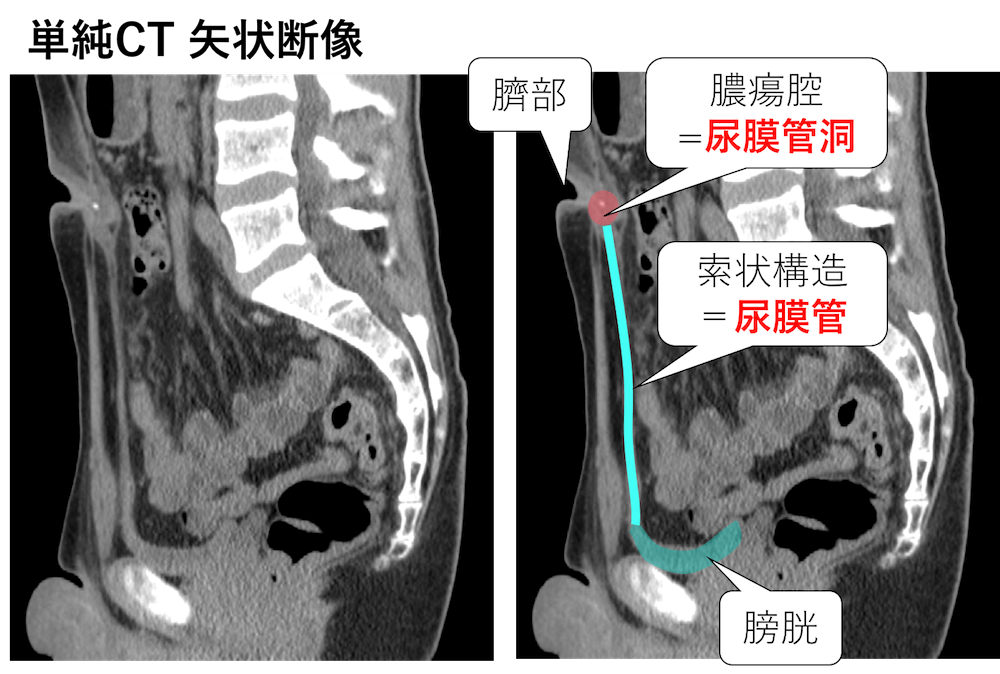

今回の矢状断像をもう一度よく見てみましょう。

普段CTではあまり矢状断像は見ないかも知れませんが、膀胱(頂部)とこの膿瘍腔の間に索状構造があることがわかります。

これが尿膜管です。

そして、臍部と連続し、膿瘍を形成している場所を尿膜管洞と言います。

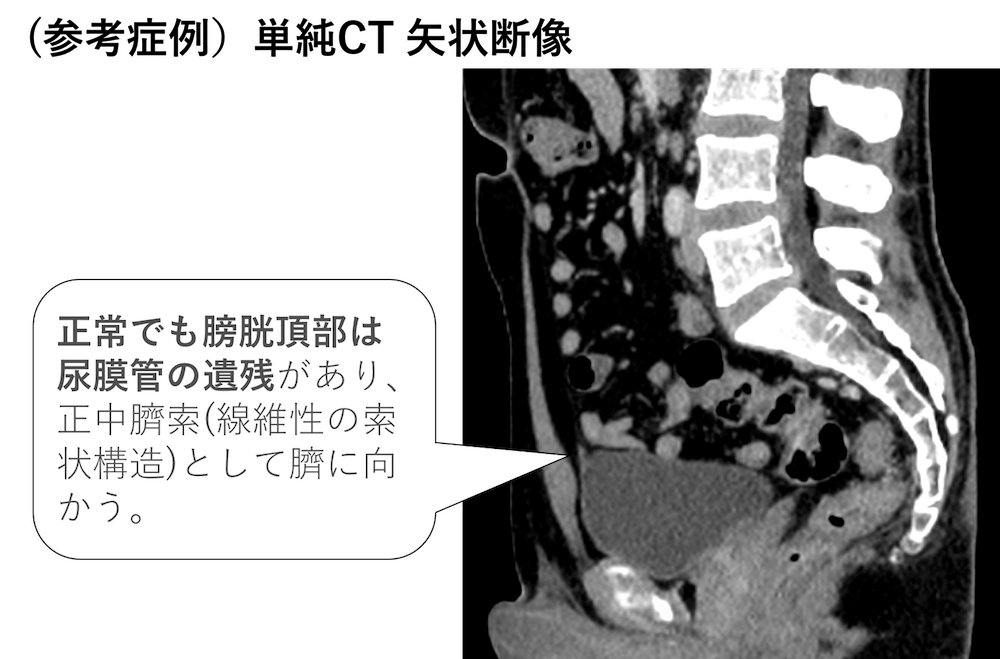

正常ならば、このような尿膜管は見えないのでしょうか?

参考症例として、20歳代男性の方の矢状断像を見てみましょう。

こちらからご覧いただけます。

膀胱頂部と連続する索状構造は少し認めていますが、今回の症例のように臍部と連続している様子ははっきりしません。

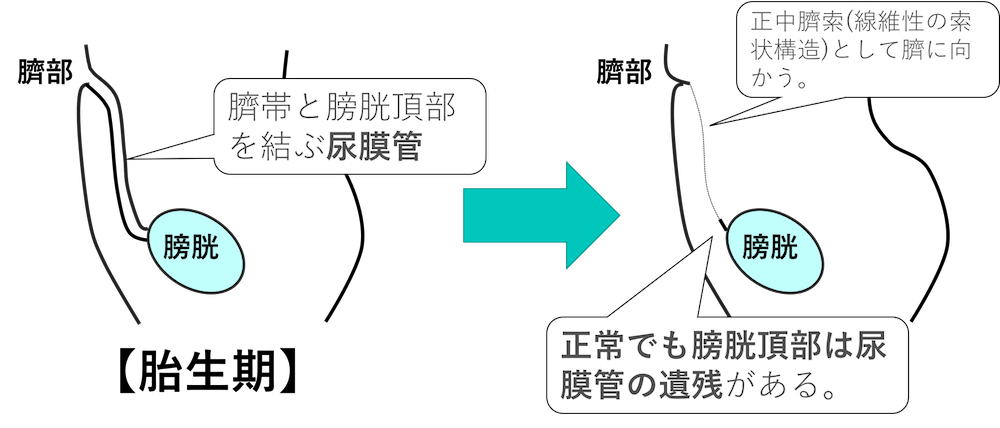

胎生期に臍帯と膀胱頂部を結ぶ尿膜管は、通常は胎生後期に閉鎖し、正中臍索(せいちゅうさいさく)と呼ばれる線維性の索状構造となります。

そしてこれが閉鎖せずに残ってしまうのが、尿膜管遺残です。

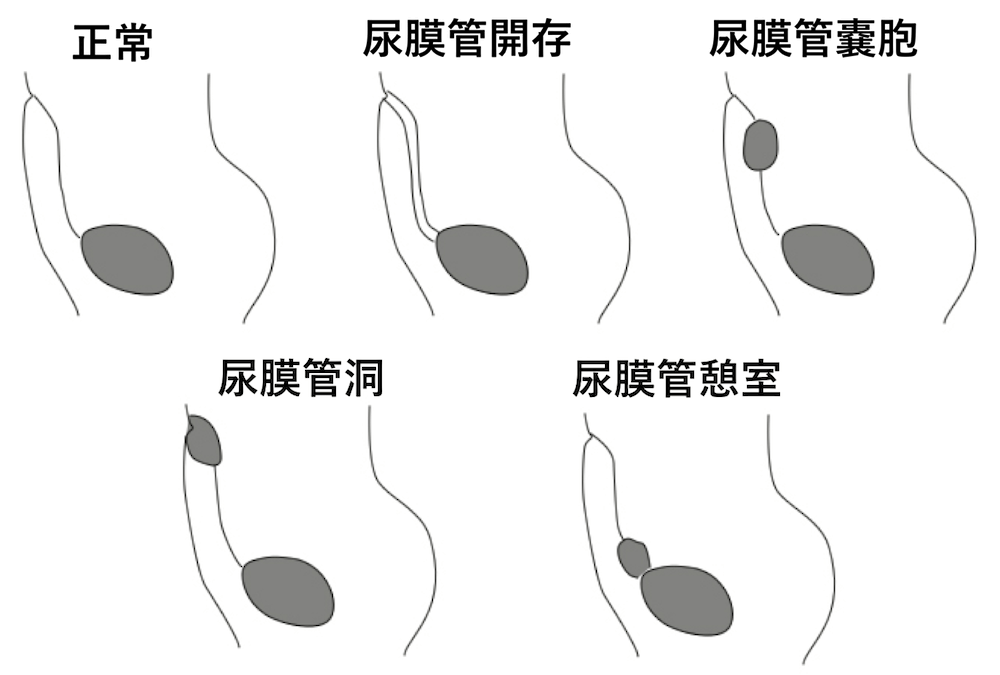

尿膜管遺残には、以下の4種類が知られています。

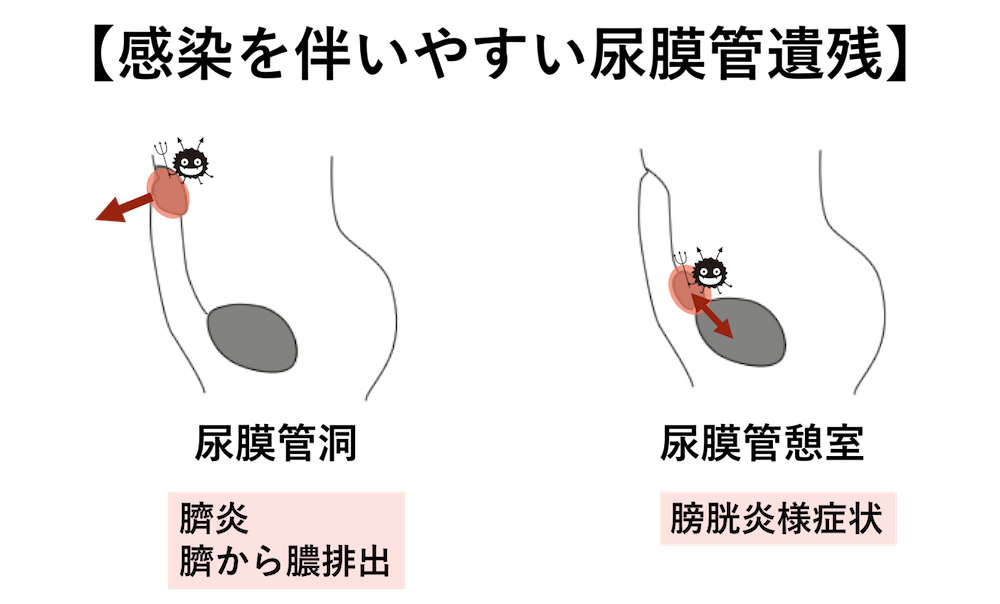

このうち感染を合併しやすいのが、尿膜管洞と尿膜管憩室です。

尿膜管洞は臍部と連続性がある場合、尿膜管憩室は膀胱と連続性がある場合に感染を起こしやすいとされます。

尿膜管洞の場合は、臍炎を伴ったり、臍から膿が排出されることがあります。

尿膜管憩室の場合は、膀胱炎様症状を起こすことがあります。

今回は、尿膜管洞であり、臍炎および膿瘍形成を伴っていることがわかります。

診断:尿膜管遺残(尿膜管洞)部の膿瘍形成、臍炎

※その場で、皮膚切開術が施行されました。

成人例の場合、尿膜管遺残から尿膜管癌が発生することがあります。

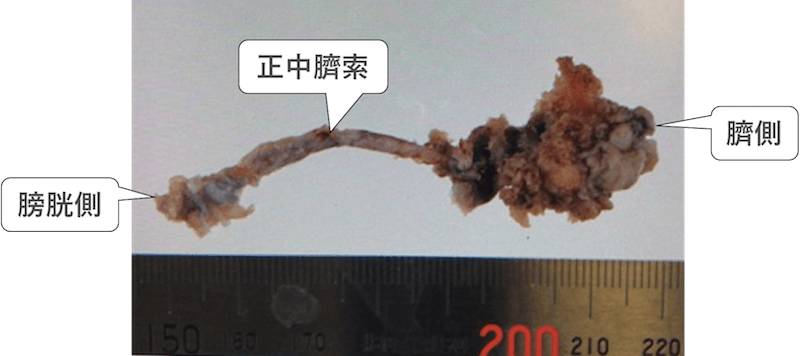

また、臍炎を繰り返すこともあり、2ヶ月後に腹腔鏡下尿膜管摘出術が施行され、臍、尿膜管が一塊にして摘出されました。

病理学的にも尿膜管遺残(尿膜管洞)と診断され、悪性所見は認めませんでした。

臍炎やおへそから膿がでるという場合は、この尿膜管遺残を思い出しましょう。

関連:尿膜管遺残の画像所見

その他所見:とくになし。

症例55の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

とりあえず分類を調べて、尿膜管「洞」ばかり目がいっていました。

たしかにその尾側に膀胱に続くピコーっというラインも見えてはいたのですが、血管かあるいは心の目かと思って(一度記載したのちに)削除してしまいました。

尿膜管洞にしても、瘤その他…にしてもまず「尿膜管遺残」がベースにあって、そして、

そのうちのどこが開存しているのか、あるいはいないのか、というように見ていくようにします。

コンサルトするとすれば、ウロですか?消外ですか?

アウトプットありがとうございます。

>たしかにその尾側に膀胱に続くピコーっというラインも見えてはいたのですが、血管かあるいは心の目かと思って(一度記載したのちに)削除してしまいました。

心の目ではなかったようですね(^▽^)

>コンサルトするとすれば、ウロですか?消外ですか?

今回のケースはオペは外科でされましたが、腫瘍の有無の確認が外科からウロにされていました。

膀胱頂部に腫瘍が疑わしい場合はウロになると思われます。

(以前似たようなことを書いた気もしますが…)「所見を言葉で表現する」って、簡単ではないですね(;_;)

膿瘍所見の日本語、迷いました。

今回「結節影」としてしまい、提出してから思い出したのですが、

「○○影」という表現は、単純レントゲンにするもので、CTやMRIでは使わないのでしたね( ̄▽ ̄;)

解答をみると、肝膿瘍と同じく「低吸収域(LDA)」でよかったのですね。

肝の時は周囲が肝実質なので「LDA感」がありますが、周囲が脂肪だとあんまりその感じがなかったので「結節」としてしまいました。

本当に難しいですね〜(>_<)

アウトプットありがとうございます。

>「○○影」という表現は、単純レントゲンにするもので、CTやMRIでは使わないのでしたね( ̄▽ ̄;)

CTでは使ってもいいのではないでしょうか。ダメでしたっけ・・・。

>肝の時は周囲が肝実質なので「LDA感」がありますが、周囲が脂肪だとあんまりその感じがなかったので「結節」としてしまいました。

まあ、結節でもよいような気もしますね。

確かに言葉は難しいですね。

場所も「この辺」と言うわけにもいかないですし、

言葉にするのは難しいこともありますね。

いつもありがとうございます!

まずは腸管の連続性を確認して、ヘルニアはなさそうだな…だとしたら…ひょっとして尿膜管に感染でもおこしたのかな…

といった感じで読影しました。

発生学の知識も大事なんだなと感じることのできたお題でした。

アウトプットありがとうございます。

>ひょっとして尿膜管に感染でもおこしたのかな…

良い着眼点ですね!

>発生学の知識も大事なんだな

そうですね。腸回転異常や癒合腎や血管奇形など発生の知識が必要なものもいくつかありますね。

今まで臍を意識して画像を見たことがなかったのでとても勉強になりました。メルクマークにする程度だったので。早速膀胱頂部の尿膜管遺残は確認しようと思います。感染高リスクの尿膜管洞と尿膜管憩室は注意してみようと思います。

アウトプットありがとうございます。

>早速膀胱頂部の尿膜管遺残は確認しようと思います。

どこまで遺残と取るかは結構難しいケースもありますが、横断像で違和感を感じたら、矢状断像でチェックしてみてください。

>感染高リスクの尿膜管洞と尿膜管憩室は注意してみようと思います。

そうですね。空洞作るケースはわかりやすいですし、注意して見てみてください。

膿瘍内に高吸収な物質があり、異物による膿瘍だと考えて、尿管膜のことは考えもしませんでした

膿瘍内の高吸収な物質は炎症に伴う石灰化でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>膿瘍内の高吸収な物質は炎症に伴う石灰化でしょうか?

そうですね。炎症に伴うかどうかはわかりませんが、サイズも小さく非特異的石灰化ですね。

おかしくてたまらない、ということを「臍で茶を沸かす」と言いますが、尿膜管開存があって、笑ったとき腹圧がかかり、暖かいおしっこが臍から噴き出したことを現わしたのではないかと思っていました。そのような記載をみたことがありませんが。

アウトプットありがとうございます。

>暖かいおしっこが臍から噴き出したことを現わしたのではないか

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000027683

こちらによるとそうではなさそうです。

尿膜管遺残の中でも尿膜管開存として、そのまま開通しているケースはむしろまれですね。

とんだ妄想で失礼しました。

いえいえ、妄想大事です(^^)

いつも大変勉強になっております。

スライド27−29で見えている脾臓付近の円形の構造物は副脾でしょうか。

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるとおり副脾が2つありますね。