【頭部】TIPS症例14

【症例】80歳代男性

スクリーニング

画像はこちら

両側基底核(下部)にあるのはなに?

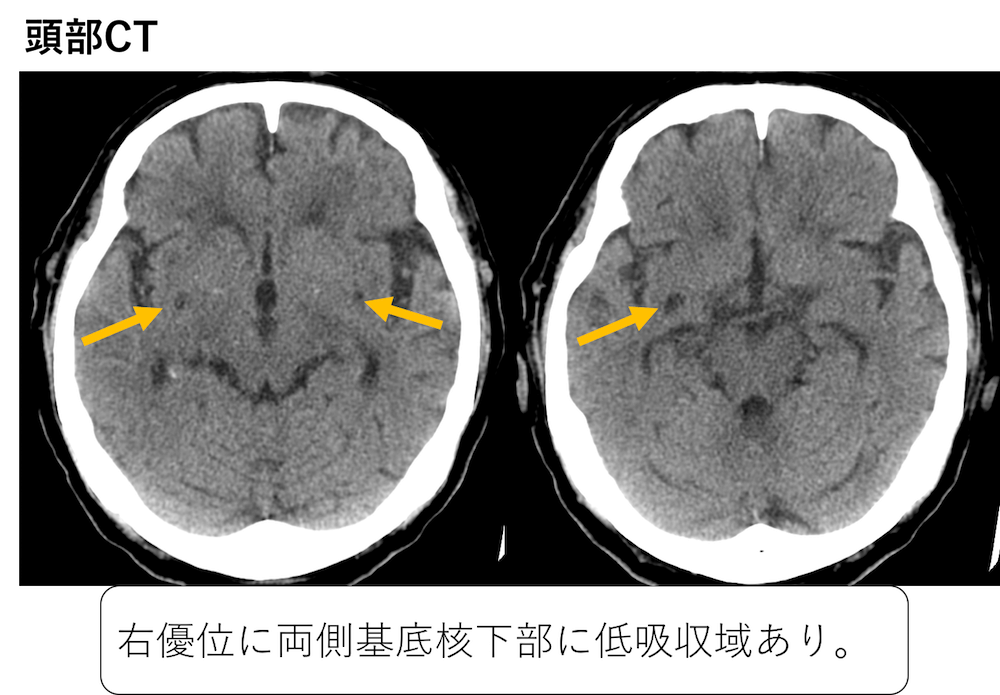

右優位に両側基底核下部に低吸収域を認めています。

陳旧性脳梗塞でしょうか?

次に、MRIを見てみましょう。

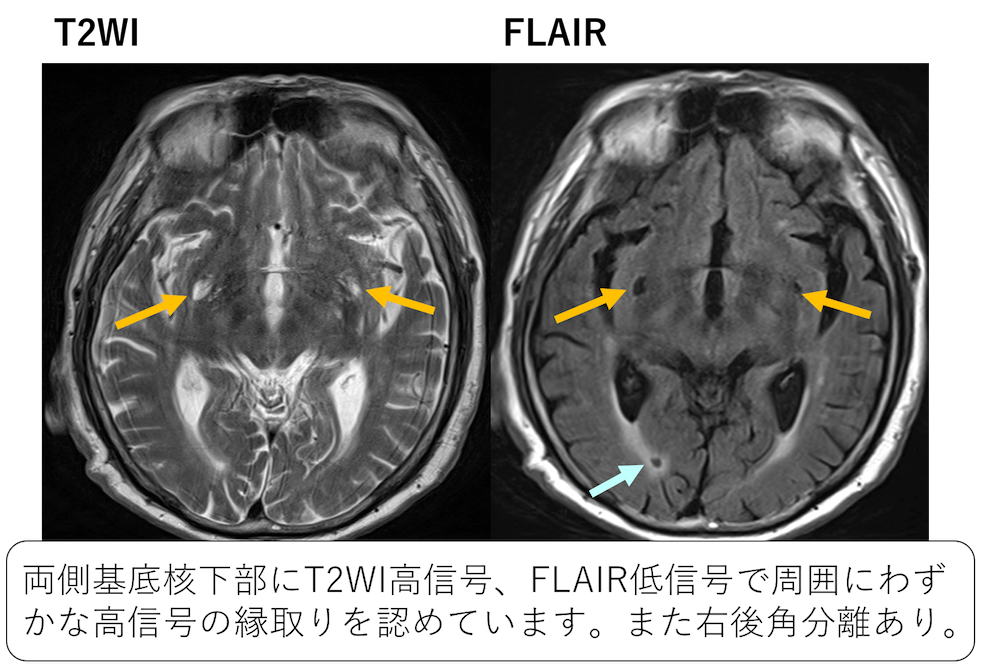

まず、T2WIでは頭蓋骨と平行する線を両側の大脳半球実質内に認めています。これは体動によるアーチファクトであり、モーションアーチファクトと呼ばれます。FLAIRにおいてもやや見られます。

さて、今回問題となっている基底核下部の部位は、

- T2WI高信号

- FLAIR低信号、周囲高信号

となっています。

この信号パターンは陳旧性ラクナ梗塞でも良さそうですが、今回はこの場所が非常に特徴的です。

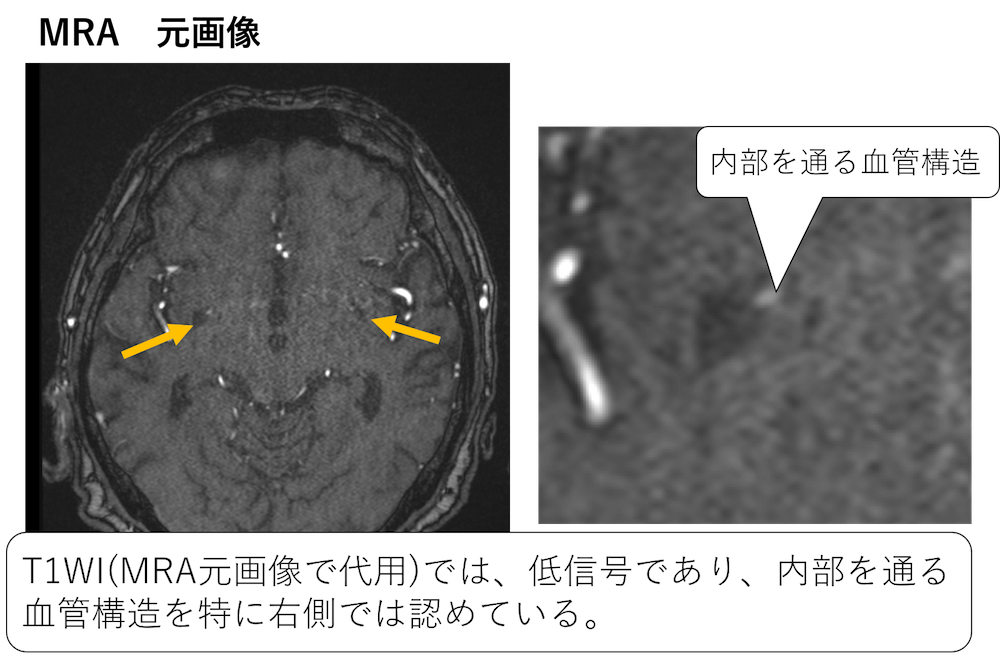

MRAの元画像を見てみましょう。

MRAの元画像では、この部位は低信号となっています。

※MRAの元画像(TOF画像は)TE短、TR短で撮影しているため、T1WIの要素があり、T1WIの代用として用いることができます。

この低信号の中をよく見ると、特に右側では内部に血管が走行している様子がわかります。

これは陳旧性ラクナ梗塞ではなく、血管周囲腔と呼ばれる正常変異です。

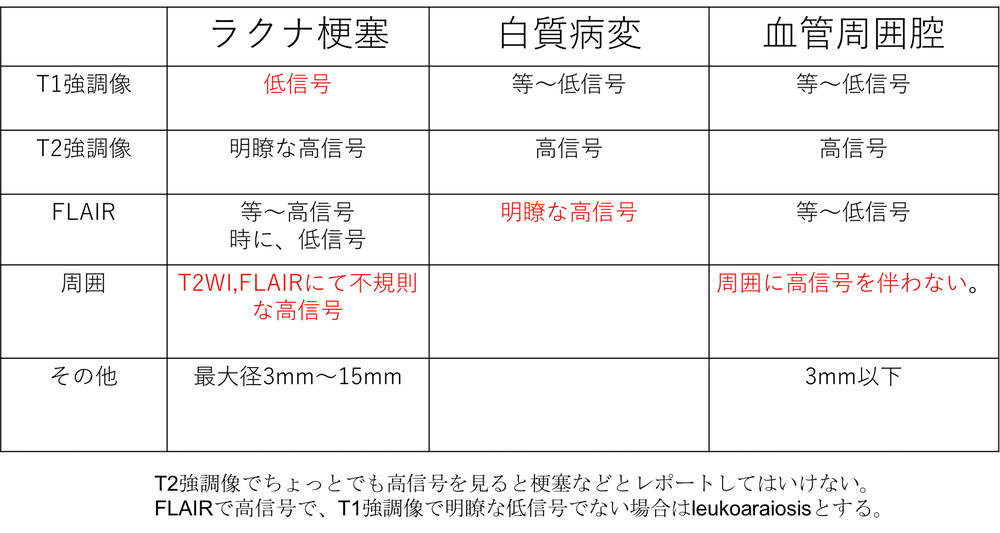

陳旧性ラクナ梗塞と血管周囲腔との鑑別

陳旧性ラクナ梗塞と血管周囲腔との鑑別には、以下の表が参考になります。

ラクナ梗塞と血管周囲腔の違いは、

- ラクナ梗塞→FLAIRやT2WIで周囲に不規則な高信号を伴う。

- 血管周囲腔→FLAIRやT2WIで周囲に不規則な高信号を伴なわない。

と言ったものがあります。

ただし、これにはしばしば例外があり、血管周囲腔であっても今回のように周囲に(不規則かは別にして)高信号を認めています。

大事なのは、場所です。

- ラクナ梗塞→基底核上2/3に生じることが多い。

- 血管周囲腔→基底核下1/3に生じることが多い。

という傾向があります。

今回のように、MRA元画像で内部に細い血管構造を認めた場合、血管周囲腔であることはわかりますが、血管構造がはっきりしない場合もあります。

その際には、基底核の上の方にあるのか、下の方にあるのかが非常に重要となります。

今回は基底核の中でもかなり下の方にあります。

この場所から、より血管周囲腔らしいと判断することができます。

診断:血管周囲腔

※血管周囲腔はしばしば見られる正常変異であり、フォローの必要もありません。

※ただし、血管周囲腔周囲に陳旧性ラクナ梗塞を伴うこともあり、そうなると両者の鑑別は困難となることもあります。

【頭部】TIPS症例14の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

MRAで血管信号は確認できましたが、加齢性変化も強く、FLAIRでも辺縁高信号だったため見事に梗塞後変化と間違えました。陳旧性梗塞部位にも新生血管が通ることもあるのかな?とか考えてしまいました。

信号だけでなく部位も大切ですよね。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。混在することもあり、ややこしい場合もありますが、血管周囲腔はとにかく場所が大事ですね。

MRA元画像で血管構造が見えればもうけものくらいですね。

何度か解説していただいた血管周囲腔ですね…MRAでの血管内部を走行する血管影が決めてとなりました。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。ESPRESSO頭部救急画像診断でも出てきましたね。

嚢胞系のことばかり考えてしまい、梗塞のことが頭から抜けていました。MRIを業務でしている方は逆に梗塞側に引っ張られるのですね。ありがとうございました。

アウトプットありがとうございます。

脳梗塞、血管周囲腔、白質変性の鑑別を今一度チェックしておいてください。

MRAの元画がなければうっかり陳旧性脳梗塞と答えてしまいそうです。が、ここのおかげで、とりあえず、梗塞かも→DWI/ADCは?→血管周囲腔の可能性は?なんて思考が持てるようにはなりました。

アウトプットありがとうございます。

血管周囲腔はこの場所が超好発部位ですので、場所を覚えておきましょう。

MRAの原画を血管周囲腔を判断する決め手にしていましたが、基底角の上か下かでの判断は考えて事がなかったので勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>MRAの原画

では内部の血管が見えないこともありますので、場所(基底核の下1/3)と、形状を頭に入れておきましょう。

繰り返し出てきている変異なので、覚えました!

やっぱり繰り返しが大事だと実感してます!

アウトプットありがとうございます。

ESPRESSO頭部救急でも出てきましたね。

いろんな角度から同じものをチェックすることで理解が深まりますね。

日常臨床でも見る機会は多いので次CTやMRIを撮影された時は探してみてください。

こんにちは。

お世話になっています!

おなじみの血管周囲腔が出てきました。自身を持って回答することができました。

まなてぃ先生のおっしゃる通り、何事も怒涛の反復を大事にしたいです。

アウトプットありがとうございます。

>おなじみの血管周囲腔が出てきました。自身を持って回答することができました。

よかったです。血管周囲腔は頻度が多いですし、前回の症例のようにわかりにくいこともありますが、そうでない場合は、脳梗塞と間違えてはいけないものですのできちんと認識しておきたいですね。

いつもありがとうございます。少し時間ができたので、ここぞとばかりに復習しています。

血管周囲腔をしっかり意識して今後読影しようと思いました。

基底核下1/3、上2/3をわけるCT・MRIでの解剖学的基準は何かありますでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>基底核下1/3、上2/3をわけるCT・MRIでの解剖学的基準

特にこれはないと思います。下の方ならば、血管周囲腔と判断します。

いつもお世話になっています。

血管周囲腔の拡大はなぜ下1/3に起きることが多いのでしょうか?その理由などは分かっているのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

理由はわかりませんが動脈の拍動が起こりやすいもしくはその影響を受けやすい部位なのでしょう・・・・。

いつもありがとうございます。FLAIR14-15/24で左側脳室前角の右上に低信号域を認めますが、後角分離と似たようなものでしょうか?嚢胞でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>FLAIR14-15/24で左側脳室前角の右上に低信号域を認めますが、後角分離と似たようなものでしょうか?嚢胞でしょうか?

ありますね。前角癒合と呼ばれる正常変異です。

おっしゃるように後角分離と似たようなものです。

前角癒合については扱っている症例はないので、この症例でこんなのもあると記憶しておいてください。

なお、右後角分離がありますね。

補足症例を作りました。

よろしければどうぞ。

https://imaging-diagnosis.com/view/fur5xcgj

病変部は詳しく言うと被殻の下部なんですか。

恥ずかしながら私は長年勤務していながらCTで基底核の区別がつきません。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/2449

のような典型的な断面では何とか想像がつくのですが、

それ以外の断面では分かりません。

どのように判断すればよろしいでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

尾状核、被殻、淡蒼球、視床は深部灰白質ですので、周囲の白質よりも軽度高吸収となりますので、それで判断しますが、基本的に典型的な断面で分かれば十分だと思います。

なおCTでは被殻、淡蒼球の境界ははっきりしません。