【頭部】TIPS症例4

【症例】50歳代男性

画像はこちら

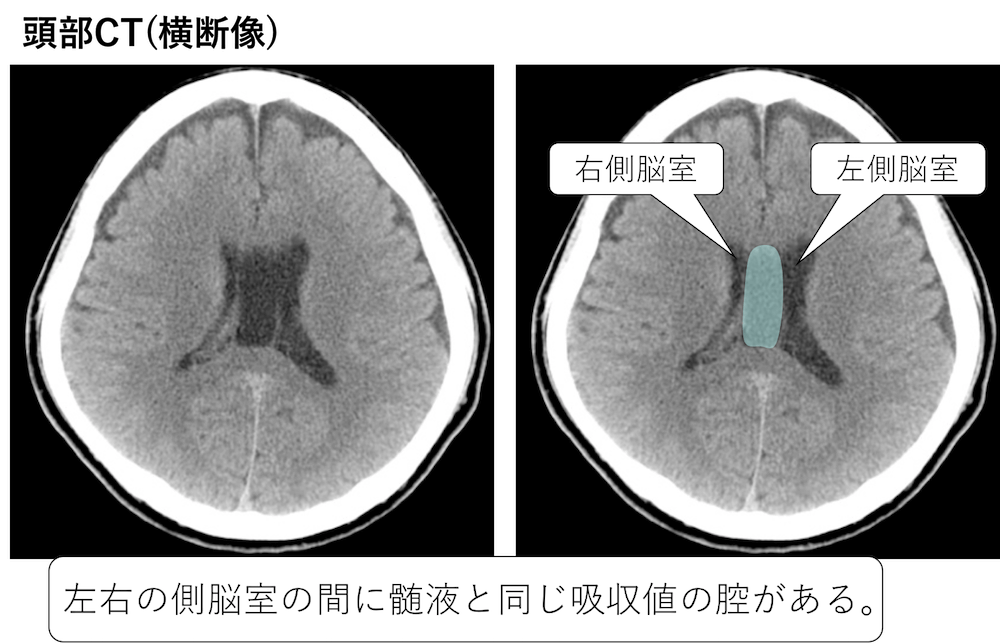

両側の側脳室の間にある腔はなに?

左右の側脳室の間に、長方形〜台形の形(この症例では長方形の方が近いですが)をした髄液と同じ吸収値を示す腔があります。

これを、Verga腔(ベルガくう)と言います。

正常変異として知られています。

診断:Verga腔

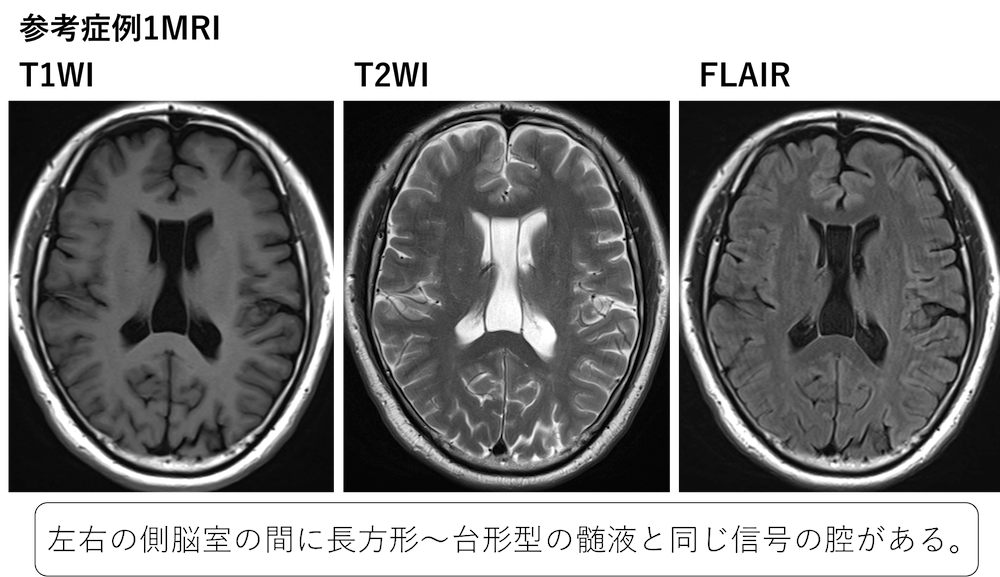

別症例のMRIを見てみましょう。

左右の側脳室の間に長方形から台形の形をした腔があります。

腔の中は、

- T1WI低信号

- T2WI高信号

- FLAIRで低信号

といずれも髄液と同じ信号パターンを示しています。

これもVerga腔と呼ばれる正常変異です。

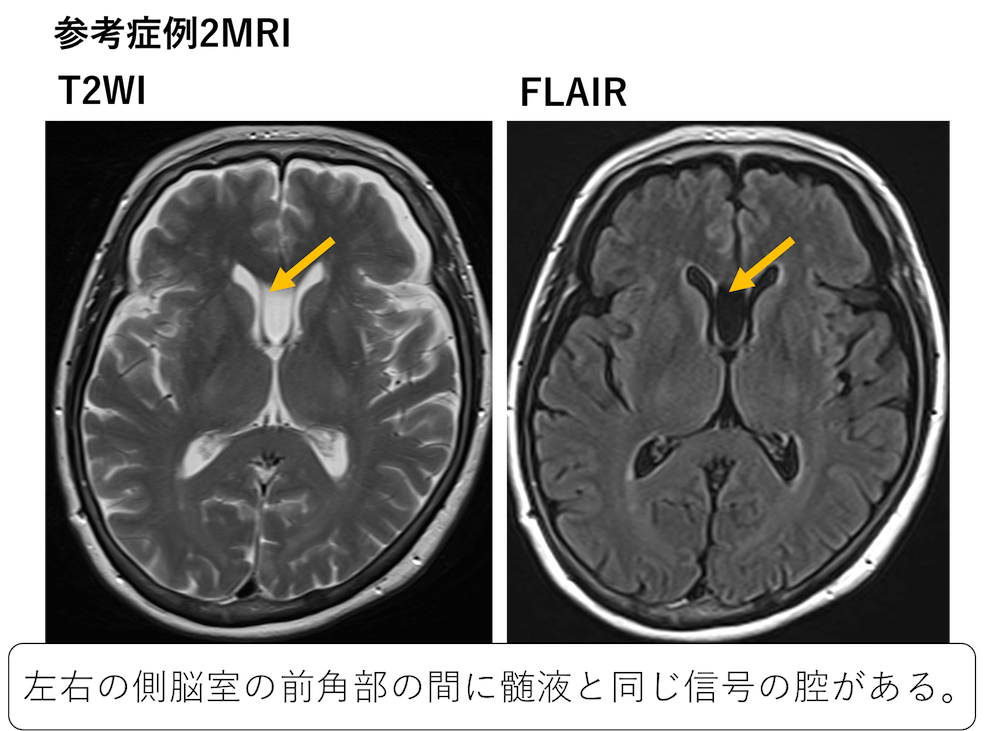

ではこちらの症例はどうでしょうか?

これまでの2症例と異なり、側脳室の間の髄液と同じ信号の腔は前の方にのみあります。

これも正常変異ですが、こちらは透明中隔腔と言います。

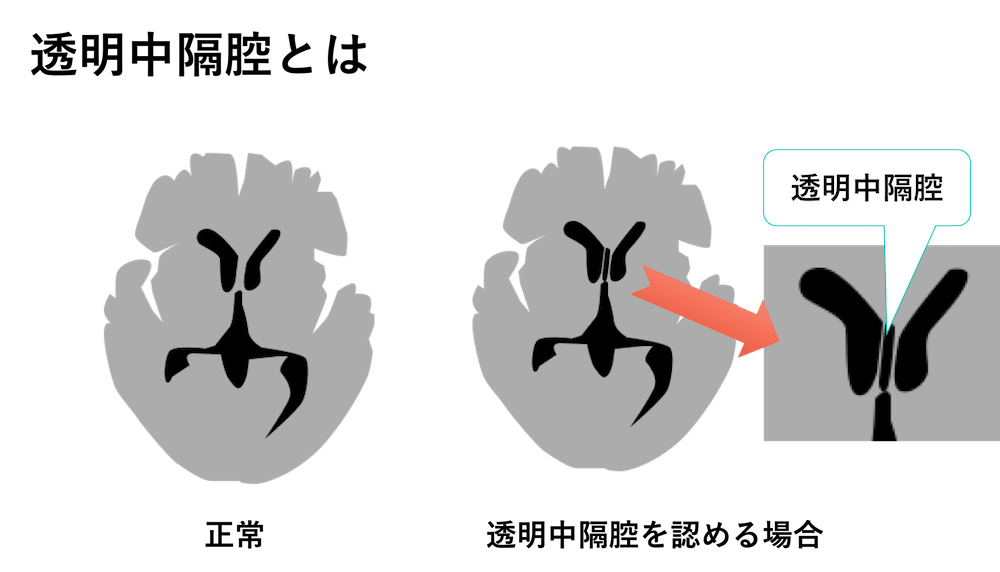

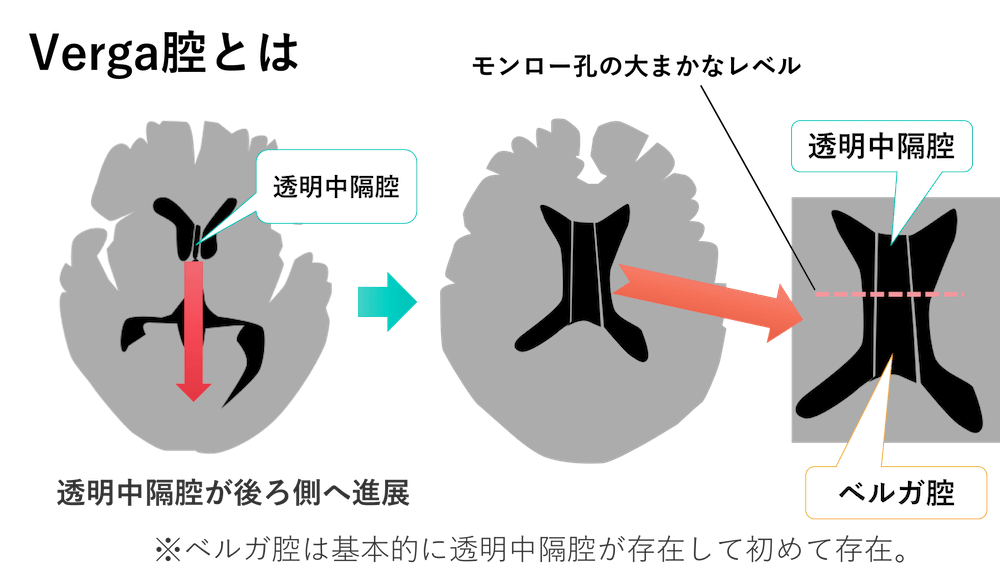

透明中隔腔・Verga腔とは?

ともに正常変異ですので、両者を鑑別する意義はあまりないのですが一応分けられています。

まず、透明中隔は脳梁上部に位置し、両側側脳室を隔てる板状構造のことです。

これが閉鎖せず嚢胞状に拡張することがあり、側脳室の間に前後方向に広がる髄液腔として描出され、これを透明中隔腔と言います。

そして、その透明中隔腔が、Monro孔を越えて背側に広がる場合をVerga腔と言います。

ですので、基本的に透明中隔腔が単体で存在することはあっても、Verga腔は単体で存在せず透明中隔腔とセットで存在するということになります。(例外もあるようですが(^_^;)

関連:ベルガ腔(Verga腔)とは?透明中隔腔、脳室間腔とは?症状は?

【頭部】TIPS症例4の動画解説

透明中隔腔とVerga腔がどっちがどっちか覚えられない場合

放射線科医になりたてくらいだった私は、この両者のどっちがどっちだったか

つまり、

- 前→透明中隔腔

- 後→ベルガ腔

という組み合わせがどうしても覚えられませんでした。

おそらく日本で、いや世界でこのように覚えているのは私だけだと思いますが、この動画を見ると1分で覚えられます。

※重要なところから再生されるように調整しています。白い馬体に注目してください。

覚えられましたよね?

後方からものすごい脚使ってくるのが(メイショウ)ベルーガ

もう一度いきますよ。

白い馬体なのですぐ見つけられますよね。

※重要なところから再生されるように調整しています。

スノーフェアリーには敗れましたが、後方からものすごい脚で追い込んでいます。

後方で死んだふりして、最後の直線でものすごい脚を使って追い込んでくるのが(メイショウ)ベルーガ

です。

つまり、

- 後方から→ベルガ腔

- 前方から→透明中隔腔

です。

一度見たら忘れられませんね。実際に映像を見ることが大事ですよ。

当時の上司に「これで覚えます!」と言ったらポカンとしてましたが(^_^;)

未だにこれで覚えています。

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

言葉はなんども聞いたことがありますが,使い分けは理解できていませんでした.

わかりやすい解説ありがとうございます.

アウトプットありがとうございます。

>使い分けは理解できていませんでした.わかりやすい解説ありがとうございます.

使い分ける意味があるのかと言われると返答に困りますが、一応名前がついていますのでこの機会に整理していただけると幸いです。

関連付けて記載してくださると記憶に残ります。ありがとうございました。スノーフェアリーとメイショウベルーガで葦毛がベルーガというのがごっちゃになってしまいます(笑)。でも、この覚え方はやはり先生だけと思います。印象に残りました!

アウトプットありがとうございます。

エリザベス女王杯も上がり3Fの最速はスノーフェアリーで、2番手がベルガ腔でしたが、ラスト1Fはベルガ腔が最速だったと思います。

後方から最後に鬼脚を使うのがベルガ腔です。いや、メイショウベルーガです。

いまだにこれで覚えています(^_^;)

先生が競馬好きであると覚えました。

以前の話です(^_^;)

学生の頃はよくやってました。

最近は有馬記念くらいしかやりません。

普段あまり、ベルガ腔と透明中隔を分けて考えたことがありませんでした。今回、復習しておきます。

分ける意味があるのかといわれると微妙ですが、教科書的には分けられていますので、今回も区別してみました。

お疲れ様です。

今日は、症例よりも参考動画の方が印象に残りました(笑)

ごろ〜先生の知識の広さ、深さと発想の素晴らしさに感服いたしましたm(_ _)m

アウトプットありがとうございます。

>症例よりも参考動画の方が印象に残りました(笑)

いえいえ、症例の方も覚えておいてください(^_^;)

>ごろ〜先生の知識の広さ、深さと発想の素晴らしさに感服いたしましたm(_ _)m

画像診断学びに来たのに、競馬の動画見させられたというクレームが出ないか心配です(^^)

おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。

第5、第6脳室とも言うのですね!

おもしろいトリビア知識として友達に教えてみます!

アウトプットありがとうございます。

教えていただくと知識がさらに定着します(^^)

競馬の動画はよくわからなったですけど、いつもわかりやすい解説ありがとうございます。

>競馬の動画はよくわからなったです

早速クレームありがとうございます(違)

>いつもわかりやすい解説ありがとうございます。

こちらこそいつもご参加いただきありがとうございます。

今年もよろしくお願いします。

1年目の頃に、Verge腔は必ず透明中隔腔と一緒に存在するから単体では指摘しないことと注意をされたことがあり、それ以降併記するようにしています。

私は普段語呂などで記憶することはあまりないのですが、めいしょうベルーガは最高ですね。もう忘れません!でも外勤で患者がはけた後に診察室で講義を聞いていたので、競馬中はスタッフが入ってこないかヒヤヒヤでした。笑。

アウトプットありがとうございます。

>それ以降併記するようにしています。

よいですね!まとめて正常過剰腔あり、でもよいと思いますし、正常変異なので書かなくてもいいかもしれませんね。

>めいしょうベルーガは最高ですね。

ありがとうございます!掲載した甲斐があります。

>外勤で患者がはけた後に診察室で講義を聞いていたので、競馬中はスタッフが入ってこないかヒヤヒヤでした。笑。

ヒヤヒヤで見たベルーガの末脚はきっと忘れないはずです。

そういえばベルガ腔があると日本ではプロボクサーになれないと聞いたことがあります。

アウトプットありがとうございます。

そうなんですね。

どこかで聞いたことあるようなないような・・・。

ググると出てきますね。

http://www2.ucatv.ne.jp/~sasaki-n/cavum_vergae.pdf

ありがとうございます。

Verga腔と透明中隔腔の区別がわからなかったのですが、なるほど場所によって分けていたのですね。ちなみに、透明中隔がある場合の髄液灌流ってどうなるのでしょうか?膜があると隔離されてしまうんじゃないかと感じているのですが…

あと、本題とは関係ありませんが、シェーマで左側脳室口角が大きく示されていることには理由があるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>透明中隔がある場合の髄液灌流ってどうなるのでしょうか?膜があると隔離されてしまうんじゃないかと感じているのですが…

通常は透明中隔腔にも灌流はあるようですが、嚢胞化すると髄液の流れが悪くなり頭痛などの原因になることもあります。

同部に膿瘍形成を来たしたという報告もありますね。

https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1436202295

>シェーマで左側脳室口角が大きく示されていることには理由があるのでしょうか?

特に理由はありません。シェーマ化した症例がたまたま左側脳室が大きかったようです。

ややこしくて申し訳ありません。

芸は身を助く、というか、趣味と実益というか、いいですね。おこぼれ頂戴いたしました。

両側脳室間に嚢胞様構造があり、内容は髄液と同等の濃度でのようでしたが、知らなかったので調べてみました。透明中隔腔とベルガ腔というのですね。

中間帆腔というのは別物ですか。

アウトプットありがとうございます。

>芸は身を助く、というか、趣味と実益というか、いいですね。おこぼれ頂戴いたしました。

そのように言っていただき幸いです。多分ドン引きしておられる方も多いと思いますので(^_^;)

最近は有馬記念など大きなレースのみですが。

>透明中隔腔とベルガ腔というのですね。

是非覚えておいてください。

>中間帆腔というのは別物ですか。

ややこしいですが、これはまた別ものです。

解説動画の中で「透明中隔腔は脳梁上部に位置し・・」とありますが、側脳室の間は「脳梁の下部または脳弓の上部」ではないのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

すいません。おっしゃるように脳梁の下部ですね。修正します。