症例35

【症例】30歳代女性

【主訴】発熱、腰痛で腎盂腎炎と診断され入院にて抗生剤治療中、下痢あり

【データ】WBC 6400、CRP 0.91

画像はこちら

左腎に尿管ステントが留置されています。

実はこの方、左下部尿管に尿管結石を認めており、それが原因となり腎盂腎炎(結石性腎盂腎炎)を起こしていました。

そのため尿管ステントが留置されています。

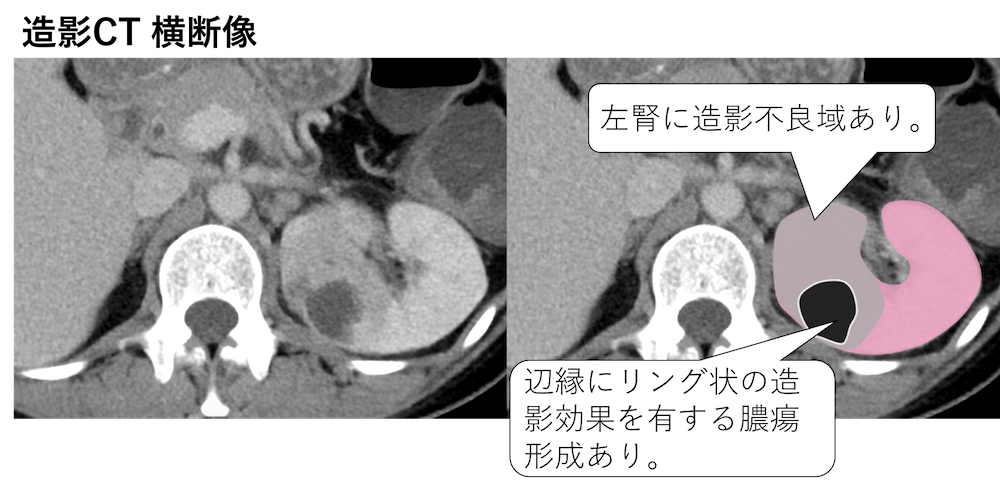

左腎に造影不領域があり、その内部に、辺縁にリング状の造影効果を有する液貯留を認めています。

腎膿瘍を疑う所見です。

腎盂腎炎→腎膿瘍へと状態が悪くなったということです。

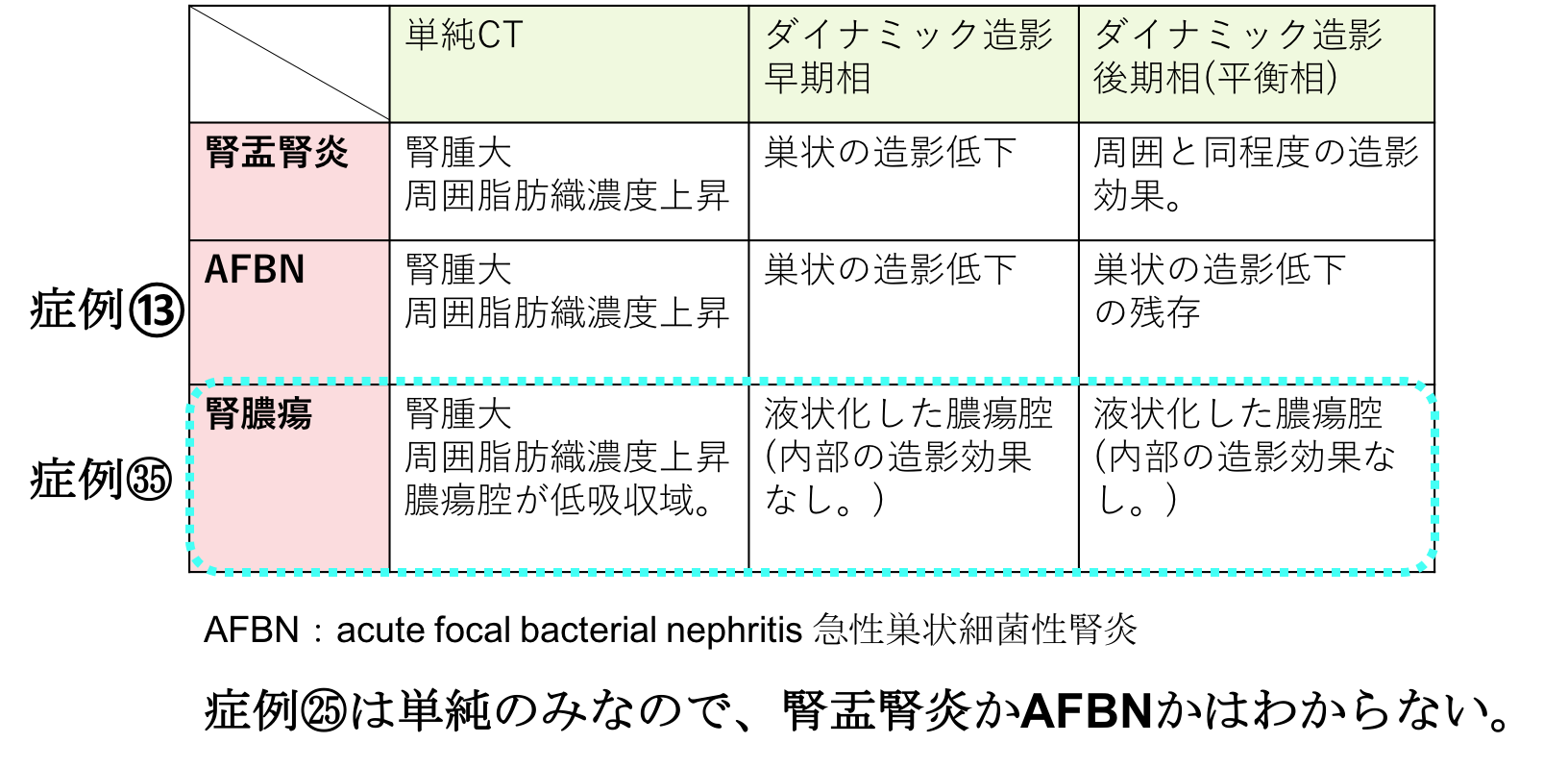

ちなみに腎盂腎炎は下のように

- 腎盂腎炎→急性巣状細菌性腎炎(AFBN)→腎膿瘍

と3つの状態に分けられます。

症例13で見た平衡相での造影不良は、厳密には急性巣状細菌性腎炎(AFBN)に相当します。

症例25は単純CTのみの撮影でしたので、腎盂腎炎なのか、急性巣状細菌性腎炎(AFBN)なのかはわかりません。

※腎盂腎炎と急性巣状細菌性腎炎(AFBN)とを鑑別する必要は臨床上あまり意味がないのかも知れません。腎膿瘍の場合は、場合によってはドレナージ術などが施行されます。

今回のケースでは抗生剤で加療が続けられました。

ちなみに・・・

今回のケースのように腎盂腎炎が、急性巣状細菌性腎炎(AFBN)や腎膿瘍へと慢性化する背景には、尿管結石や膀胱尿管逆流症などがある場合が多いとされます。(今回は左尿管結石がありました。)

14日後(入院中)の画像です。

左腎の造影不領域は残存していますが、腎膿瘍は消失しています。

診断:左腎膿瘍(厳密にはAFBN+腎膿瘍)

その他所見:

- 肝嚢胞疑い。

- 結腸に液貯留を認めており、下痢症状に矛盾しない所見。

- S状結腸は壁肥厚を認めており、慢性的な炎症があるのか?

症例35の解説動画

腎膿瘍について

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

腎盂腎炎とAFBNと腎膿瘍、もう少し意識して読影しようと思います。

上行結腸が浮腫んでいるなあと思いましたが、そこまでではない?確かに結腸の液貯留から下痢を疑わせますね。今回も勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>上行結腸が浮腫んでいるなあと思いましたが、そこまでではない?確かに結腸の液貯留から下痢を疑わせますね。今回も勉強になりました。

上行結腸は局所的にむくんでいる様にも見えますが、有意ではなく蠕動を見ていると考えます。

いつも為になる症例ありがとうございます。

今回の症例35なのですが、

主訴の、所に下痢とあったのですが、

今回の尿管結石、腎盂腎炎、

腎膿瘍が、原因で下痢になったのでしょうか?

少し疑問に思ったので…

アウトプットありがとうございます。

>腎膿瘍が、原因で下痢になったのでしょうか?

腎膿瘍とは関係がないです。

もともと慢性的な下痢があるようです。

腸内細菌が崩れているとカルテに記載がありました。

今回も動画を作って下さりありがとうございます。分かりやすかったです。

リング状の造影効果に気づけず、液貯留が膿瘍なのか壊死なのかが分かりませんでした。

血液検査所見でCRPがほとんど上昇していなかったことに引っ張られて、膿瘍ではないと考えてしまいました。

腎盂腎炎、AFBN、腎膿瘍とそれぞれ症例で取り上げてくださって勉強になります。復習しておきます。

アウトプットありがとうございます。

>血液検査所見でCRPがほとんど上昇していなかったことに引っ張られて、膿瘍ではないと考えてしまいました。

すでに抗生物質が入っているので、それでCRPが下がっているのでしょうね。

>腎盂腎炎、AFBN、腎膿瘍とそれぞれ症例で取り上げてくださって勉強になります。復習しておきます。

基本的に膿瘍以外は治療法は変わらないので、区別する意味がどこまであるのか微妙ですが、

せっかくですのでこの機会に整理してみてください。

今日もありがとうございます。

かすりもしませんでした。腎盂腎炎とAFBNと腎膿瘍。普段、AFBNと腎膿瘍は遭遇することがないので実際の画像をちゃんと見るのは今回が初めてでした。

画像診断は症例件数を見てなんぼなので勉強になりました。ありがとうございます。

アウトプットありがとうございます。

>AFBNと腎膿瘍は遭遇することがないので実際の画像をちゃんと見るのは今回が初めてでした。

見たことがないものは普通診断できず、一度でも「見たことがある」というのが臨床では大事ですので、良い経験としてください。

左腎の低吸収域を嚢胞としてしまい、やっちまったと思っていましたが、パッと見だけでは区別は難しいところもあるのですね。以前との比較が大事なんですね。

腎盂腎炎という臨床的な背景から腎膿瘍を想起せずに安直に腎嚢胞としてしまったのがよくなかったと反省しました。

アウトプットありがとうございます。

>腎盂腎炎という臨床的な背景から腎膿瘍を想起

ここですね。重要なのは。

腸管は見慣れなくて難しいです。

下痢だとこのようになるのですね。勉強になります。

アウトプットありがとうございます。

>下痢だとこのようになる

というわけではないのですが、結腸内に液貯留が目立つケースが多いですね。下痢の場合は。通常は糞便を認めます。

勉強させていただきました。

腎盂腎炎→AFBN→腎膿瘍における尿路感染症の重傷度判定には早期相(腎髄質相)を含んだ、腎ダイナミック撮影が有効なのでしょうか?それとも、単純+平衡相(腎実質相)のみで鑑別は可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。

アウトプットありがとうございます。

>腎盂腎炎→AFBN→腎膿瘍における尿路感染症の重傷度判定には早期相(腎髄質相)を含んだ、腎ダイナミック撮影が有効なのでしょうか?それとも、単純+平衡相(腎実質相)のみで鑑別は可能でしょうか?

被曝のことを考えなければ、ダイナミックがよいと思われます。

ただし、被曝の問題や、腎盂腎炎とAFBNを区別したところで治療法は変わらないと言う点を考えると、単純+平衡相のみでよいと考えます。

さらには、そもそも腎盂腎炎は画像で診断するものではないので、被曝の問題や、コストの問題などを考慮すると、そもそもCTは撮影しない、単純CTのみ撮影するという選択が現場ではしばしばなされていると考えます。

(腎盂腎炎の診断のためにCTを撮影すると言うよりは他の疾患の除外のために撮影されるのが現実だと思います。)

下痢と抗生剤使用という臨床情報から偽膜性腸炎を想起し、腸管ばかり追ってしまいました

臨床情報に引っ張られずに素直に画像を読むよう心がけます…

アウトプットありがとうございます。

>臨床情報に引っ張られずに素直に画像を読むよう心がけます

臨床情報は重要です。

下痢→S状結腸の壁肥厚や結腸の液貯留

抗生剤→CRP下がってても炎症は残っているかも

と考えていただければよいですね。

腸管の像にばかり目が行きました。ステント留置は分かりましたが、ステント内に結石まであるのは気づきませんでした。

腎盂腎炎は既知であったため、腎以外から病変を探そうとしてしまいました。

今回も良い勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>ステント留置は分かりましたが、ステント内に結石まであるのは気づきませんでした。

なかなかそこまでくまなく見ないですよね。

>腎盂腎炎は既知であったため、腎以外から病変を探そうとしてしまいました。

腎盂腎炎が腎膿瘍へと進展したというストーリーだったのですが、エピソードが逆に作用したようですね(;゚ロ゚)

腎盂腎炎とあったため既知のものと思い造影効果の違いをよく見ていませんでした。

下痢の臨床所見から腸の部分を見てしまっていたため見当違いの回答をしてしまいました。

腎盂腎炎、AFBN、腎膿瘍の鑑別を間違えてしまうと治療方法も異なってくるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>腎盂腎炎、AFBN、腎膿瘍の鑑別を間違えてしまうと治療方法も異なってくるのでしょうか?

腎膿瘍は、場合によっては経皮的にドレナージ術が施行されることもありますが、他は基本的に抗生剤投与ですので、

治療方針に大きな違いはありません。

上のコメントで他の方も仰っているように、「抗生剤治療後・炎症反応正常値・下痢」に引っ張られて、安易に「腎盂腎炎は治癒しているだろう」という思い込みで嚢胞とみてしまいました。気をつけないと!

これは気づかなかったりCT取らなかったりすると、「CD腸炎かな」と思って抗生剤をやめてしばらくして再発で帰ってくるやつですね・・・

すごく細かいことなのですが、上欄で「抗生剤→CRP下がってても炎症は残っているかも」というコメントがちょっと引っかかりました。CRPが下がっているということは「抗生剤が効いて炎症は抑えられているのだけれど、深部に治癒しきっていない感染が残っている」ということで「抗生剤→CRP下がってても(炎症は軽快していても)感染は残っているかも」という感じなのではないでしょうか?(ほとんど同意だとは思うのですが)

また今回の場合は腎臓なので多分違うと思うのですが、深部の膿瘍だと血中から好中球が動員されないのでWBC上昇や左方移動をきたさないことがあると習ったのを思い出しました。

アウトプットありがとうございます。

>安易に「腎盂腎炎は治癒しているだろう」という思い込みで嚢胞とみてしまいました。気をつけないと!

バイアスがかかってしまいましたね。

>CRPが下がっているということは「抗生剤が効いて炎症は抑えられているのだけれど、深部に治癒しきっていない感染が残っている」ということで「抗生剤→CRP下がってても(炎症は軽快していても)感染は残っているかも」という感じなのではないでしょうか?(ほとんど同意だとは思うのですが)

なるほどです。

その深部の感染は現状炎症反応を上げるほどのものではないと言うことでしょうか?

>その深部の感染は現状炎症反応を上げるほどのものではないと言うことでしょうか?

今回の場合はそうなのかな・・と思いました。

私の解釈が正しいかどうか・・・異論の余地はあると思うのですが、

・ 抗生剤は効いて、炎症がおさまったのでCRPは低下しているが、感染自体は残っている

( 局所の炎症はあるが、CRPという全身的な反応を惹起するほどではない)

・炎症が深部にあるので、その部位へアクセスする血流が乏しいため、血液中の炎症反応にあまり反映されない

(肝臓の奥とかの場合であって、腎臓の場合は違うと思います)

というパターンがあるかと思うのですが、今回は上のパターンなのかなあと。

でも膿瘍とはすなわち白血球の残骸なので、画像上膿瘍があれば「炎症が残っている」と表現するのは間違いでないような気もしますね。曖昧になってしまってすみません。

という

>( 局所の炎症はあるが、CRPという全身的な反応を惹起するほどではない)

これがしっくりきますね。

ありがとうございます。

すみません、電波が悪くて、なんだか中途半端なところで送信してしまいました。

深く考えていると、上に書いたように「炎症」も正しいような気がしてきました・・・余計なことを言ってしまった気がします。すみません!!

しかし、CRPがほぼ正常化しているのに膿瘍が残っている点については議論の余地がありますね。

抗生剤によりマスクされていることは間違いないのですが・・・。

関連して、細菌感染で、WBCに比べてCRPは遅れて上昇し、治療後、WBCに比べて遅れて下がってくるというのがありますね。

http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Medical-Diagnostics/Documents/tec_jp/3uhw_hnl_no2.pdf

今回の場合、

WBCは正常化

CRPはやや高値

という状態ですので、膿瘍が残っているとはいえ、ピーク時に比べると山は越えている状態なのかもしれませんね。

腎盂腎炎(AFBN)が増悪して膿瘍化しているのですが、被包化されているという意味では、

腎盂腎炎の時と比較して、炎症所見は下がってきているのかも知れません。

「炎症が膿瘍化した場合のWBCとCRPの推移」が一般的にどうなるのか知りたいところですね。

腎膿瘍はわかったのですが、大腸の液貯留に悩みました。

特徴的な壁肥厚はないものの、小腸よりは明らかに目立っており、非特異的な腸炎と考えました。

慢性的な下痢で、腸内細菌叢がくずれているとのことですが、一般的な腸炎との鑑別をご教示いただければ幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>大腸の液貯留に悩みました。

ですね。

>一般的な腸炎との鑑別をご教示いただければ幸いです。

一般的な腸炎の場合は基本粘膜下層が肥厚します。

ご教示いただき、有難うございました。

粘膜下層かどうかに気をつけて読影すように精進いたします。

腎膿瘍はわかりましたが,主訴の下痢の原因を探っていました.直腸~S状結腸に壁肥厚があるので潰瘍性大腸炎がもともとあって,ステロイドを使って易感染性になっていたのではないか,と考えていました.

アウトプットありがとうございます。

>直腸~S状結腸に壁肥厚があるので潰瘍性大腸炎がもともとあって,ステロイドを使って易感染性になっていたのではないか

潰瘍性大腸炎はベースにはありませんが、そのように考えてしまうほど目立ちますね。

抗生剤投与後の下痢であり、最終診断は偽膜性腸炎としてしまいました。

肝心の腎の方は軽く腎盂腎炎としてしまい、もっと丁寧に読まなくてはと反省しました。

最近毎日問題を解き復習することができておらず、それも反省です。。。

アウトプットありがとうございます。

>抗生剤投与後の下痢であり、最終診断は偽膜性腸炎としてしまいました。

エピソード的にはそちらに行きがちですね。

それくらい結腸が目立ちますね。

ちなみに、偽膜性腸炎はO-157腸炎とならんで、かなり派手な所見となります。

解説ありがとうございます。

症状の下痢に引っ掛かりしすぎてしまいました。

腎膿瘍は当院ではなかなか見ることがないので勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

>症状の下痢に引っ掛かりしすぎてしまいました。

みなさんこちらに引っ張られていますね。

>腎膿瘍は当院ではなかなか見ることがないので勉強になりました。

わずかな辺縁の造影効果や、AFBNを認めている部位などを参考に、もし過去画像があれば過去にそこに嚢胞がなかったかなどを参考に診断してください。

勉強するたび、間違える旅に理解が深まります(*’▽’)

急性巣状細菌性腎炎は、しっかり勉強するのを実は避けていたかもしれません(名前が難しそうだから(;’∀’)?w)

ダイナミックを撮れば腎盂腎炎との違いが分かりやすくなるのですね。

面白いですが、そう思うほど、腎盂腎炎の画像はあくまで補助的、ということが思い返されます。

今回は、腎盂腎炎とすでに診断されていて、

腎膿瘍への進展をよりしっかりとチェックするため(造影)の経過観察目的であり、

(造影)CTを撮ることは妥当と考えてよいですか? つまり、

CTを施行しないことも、ある程度のリスクを伴うと考えてよいですか?

勉強してもしても、画像を撮る撮らない論争は本当に難しいと感じます(;’∀’)

アウトプットありがとうございます。

>急性巣状細菌性腎炎は、しっかり勉強するのを実は避けていたかもしれません(名前が難しそうだから(;’∀’)?w)

そうですね。私も日本語名はさらっと出てきません(;゚ロ゚)

>ダイナミックを撮れば腎盂腎炎との違いが分かりやすくなるのですね。

その通りですが、これを区別することにどれだけの意義があるのかは不明です。

個人的には一緒でもいいくらいな気がしていますが、膿瘍化のしやすさなどでは意義があるのかもしれません。

>腎膿瘍への進展をよりしっかりとチェックするため(造影)の経過観察目的であり、

(造影)CTを撮ることは妥当と考えてよいですか? つまり、

CTを施行しないことも、ある程度のリスクを伴うと考えてよいですか?

これはまた難しいところですね。

カルテを参照するとなんとなく、labo dataなどから、

「腎盂腎炎はなくなってることを確認するためにCTを撮影しよう。」

→撮影後「ん?なくなっているどころか膿瘍化しとるやないか!」

というニュアンスが感じ取れました。

結果的に今回は撮影した方が良かったと言うことになりますが、

腎盂腎炎を診断→経過が良好となれば通常は撮影しません。

ただし、一部の先生は、消失したことを画像でも確認したいという人がいますね。

腎盂腎炎に限らずです。

憩室炎→軽快 ならば撮影の必要はないと思うのですが、

画像的に改善していることをどうしても確認したい先生も中にはおられます・・・

腎膿瘍の所見は述べることができました。下痢と腎膿瘍を1つのストーリーで考えようとしていたのですが、わからずじまいでした。

別々の病態だったのですね。

前回勉強したことが土台となって、今日の読影につながっていることが実感できてうれしいです!

アウトプットありがとうございます。

>下痢と腎膿瘍を1つのストーリーで考えようとしていたのですが、わからずじまいでした。

ですね。今回は別です。

>前回勉強したことが土台となって、今日の読影につながっていることが実感できてうれしいです!

それはよかったです(^o^)

左腎の造影不領域はわかったのですが,嚢胞なのか膿瘍腔なのか迷いました.

膿瘍壁の造影効果が明瞭であればわかりやすいのですが,今回はわかりませんでした.

とくに上部の造影不良域と離れたものが嚢胞だと思っていましたが,2週間後のCTで消失していることを考えるとこれも膿瘍なのですね.

解答動画でもお話になっていましたが,嚢胞と膿瘍の厳密な画像上の区別は難しいのですね.

アウトプットありがとうございます。

>とくに上部の造影不良域と離れたものが嚢胞だと思っていましたが,2週間後のCTで消失していることを考えるとこれも膿瘍なのですね.

おっしゃるように2つとも膿瘍でしたね。

>解答動画でもお話になっていましたが,嚢胞と膿瘍の厳密な画像上の区別は難しいのですね.

嚢胞の壁の造影効果がはっきりすればいいですが、そうでない場合は難しいこともありますね。

過去画像があればより診断しやすいのですが。

脾腫があるような印象なのですが、この年齢では正常範囲なのでしょうか。なにか基準があれば教えていただきたいです。

アウトプットありがとうございます。

この年齢では正常範囲ですね。

脾腫については年齢や性別、体格によって異なり、また個人差も大きく判断が難しいことがあります。

日本人間ドック学会では、超音波検査にて最大径10cm以上を脾腫と定義しています。

ですが、となると若年者などはかなりの割合で脾腫となってしまいます。

この方は横断像で脾臓は長いですが厚みもありませんので、脾腫とは取らないのが一般と考えます。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/3312

へー、腎盂腎炎でステントも入れたのに腎膿瘍になってるー

でも今回は下痢だしな。。。診断はなんか壁肥厚が部分的だけど、、、CDI?? としてしまいました(;´Д`)

間違えたくやしいバイアスが入っているかもしれませんが、問題文の下痢は書かなくてもよいのではーと思います。

AFBNですが、明確な根拠があるわけではないのですが、一応腎盂腎炎より長めの治療期間にすることが多いので、臨床上でも区別の意味はあると考えていますがいかがでしょう。同僚がまとめたものですが↓

http://hospi.sakura.ne.jp/wp/wp-content/themes/generalist/img/medical/jhn-cq-akashi-180726.pdf

アウトプットありがとうございます。

>問題文の下痢は書かなくてもよいのではーと思います。

すいません(^_^;)

下痢があるので、結腸のところは気にしないで!という配慮があだとなりました・・・

>一応腎盂腎炎より長めの治療期間にすることが多いので、臨床上でも区別の意味はあると考えていますがいかがでしょう。

ありがとうございます。

以前どなたかからもご指摘いただいたのですが、おっしゃるように治療期間という観点から区別の意味はありますね。

補足&同僚の先生の素晴らしいまとめ(スライドめちゃかっこいいですね!)ありがとうございます(^^)

AFBNが輝いて見えます。

腎膿瘍指摘できました。

しかし、上行結腸の肥厚があると判断し、下痢の原因は抗がん剤による薬剤性大腸炎によるものと診断しました。

抗がん剤による薬剤製大腸炎は考えられないでしょうか?

また左腎上極のLDAにも被膜造影効果があるように見え、こちらも膿瘍化しているのでしょうか?

右腎のLDAは嚢胞ですかね?

アウトプットありがとうございます。

>抗がん剤による薬剤製大腸炎は考えられないでしょうか?

結腸炎としては3層構造を保った粘膜下層の肥厚を認めていないので考えにくいです。

>また左腎上極のLDAにも被膜造影効果があるように見え、こちらも膿瘍化しているのでしょうか?右腎のLDAは嚢胞ですかね?

いずれもおっしゃるとおりです。

①造影CTを撮像した際に急性腎盂腎炎/AFBN/腎膿瘍に伴う造影不良域なのか腎嚢胞なのかわからないときは単純CTで見比べて単純CTでも低吸収になっているものなら腎嚢胞で、単純ではよくわからないけど造影すると造影不良であることがはっきりわかるのであれば前者と考えておりますがこの考えはあっていますでしょうか?

②本症例では抗菌剤投与中の下痢であり画像以外の情報だけでCD腸炎をまず疑いました。CTでは全結腸と小腸に腸液の貯留をみとめ、特に小腸はどちらかというと感染性腸炎のときのような粘膜のみの肥厚と思いました。CD腸炎だったらもっと小腸も結腸もtarget water patternになるのかな?と思いましたがあまりCD腸炎の画像をみたことがなくイメージができませんでした。もしCD腸炎の画像があれば拝見させていただきたいです。(この先の症例で出てくる予定だったらすみませんm(__)m)

アウトプットありがとうございます。

>①

おっしゃるように、急性腎盂腎炎/AFBN/腎膿瘍と腎嚢胞では、単純CTでの低吸収の程度が腎嚢胞でより明瞭です。

ただし、腎膿瘍と腎嚢胞は単純のみでは鑑別がしにくいことがあるかもしれません。

その際には、腎膿瘍は腎嚢胞よりも、

・形状がいびつであることが多い。(腎嚢胞は辺縁整な球形であることが多い)

・被膜や隔壁構造を持つことがある(単純では指摘が難しいこともあると思いますが)

・膿瘍(低吸収域)周囲に淡い低吸収域を有することがある。

・腎周囲に脂肪織濃度上昇を認めることがある。

といった点で鑑別します。(もちろん画像よりも臨床所見が重要です。)

>CD腸炎だったらもっと小腸も結腸もtarget water patternになるのかな?と思いましたがあまりCD腸炎の画像をみたことがなくイメージができませんでした。

CD腸炎の場合は結腸に著明なtarget water patternとなるのが典型的です。

>もしCD腸炎の画像があれば拝見させていただきたいです。(この先の症例で出てくる予定だったらすみませんm(__)m)

この先の症例で出てくるかもしれません。

追加で、この症例を見せてほしいというのには基本対応しておりませんのでご理解ください。

他の先生も指摘していますが、問題文を読んだとき、腎盂腎炎で長期に?抗生剤を投与し、抗生剤による大腸炎がテーマかなと思いました。上行結腸に肥厚があるように見えてやはりそうかな思いました。さらに左腎に膿瘍のようなものがあるのにも気付きましたが、腎盂腎炎が腎膿瘍へと進展したというストーリーだったのですね。

勝手に思わぬ展開になっていくというのも面白いですね。

アウトプットありがとうございます。

>腎盂腎炎で長期に?抗生剤を投与し、抗生剤による大腸炎がテーマかなと思いました。

みなさんされている、この思考(抗生剤投与→結腸炎?)は非常に重要です。

実際、腎盂腎炎で抗生剤治療中に偽膜性腸炎となった症例を経験したことがあります。

その際に泌尿器科医はステントを留置した尿管の結石の位置を確認する目的でCTが撮影したようですが、実はすごい結腸炎が写っていたという症例でした。

>勝手に思わぬ展開になっていくというのも面白いですね。

面白いですし、思い込み注意ですね。

一つ見つけて安心してもいけないということですね(自分に言い聞かせています)。

いつも興味深い症例ありがとうございます。腎膿瘍分かりました。過去の勉強が活きていることを実感できました。

胃内の高吸収域は内服薬が溶けたものという解釈でよろしいでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>腎膿瘍分かりました。過去の勉強が活きていることを実感できました。

よかったです(^^)

>胃内の高吸収域は内服薬が溶けたものという解釈でよろしいでしょうか。

おっしゃるとおりです。

麺類+内服薬ですね。

こちらもうやられたかもしれませんが。

関連

https://imaging-diagnosis.com/view/Xf6DFa2E

https://imaging-diagnosis.com/view/HVgvZUGx

毎回大変勉強になる症例ありがとうございます。

S状結腸の肥厚部分は三層構造を指摘できず、腫瘍である可能性も否定できないと考えてしまったのですが、先生でしたら今後フォローが必要と考えますでしょうか。実臨床での対応をご教示頂けたら幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>腫瘍である可能性も否定できないと考えてしまったのですが、先生でしたら今後フォローが必要と考えますでしょうか。実臨床での対応をご教示頂けたら幸いです。

消化器科にて入院となります。

消化器科ではおそらく減圧がなされ、できるだけ早い段階で内視鏡で精査→腫瘍を確認して外科コンサルトとなります。