【頭部】症例32

【症例】60歳代 男性

【主訴】右上下肢の脱力

【現病歴】昨日早朝より右手のだるさあり。様子を見ていたが、本日になっても症状改善しないため、救急搬送。

【既往歴】高尿酸血症

【常用薬】なし

【生活歴】喫煙なし、飲酒 ビール350ml+焼酎半合/日を週4日程度、営業職会社員

【家族歴】脳卒中なし

【身体所見】意識清明、BP 129/78mmHg、P 53bpm・整、BT 37.0℃、瞳孔同大、対光反射迅速、右峡部から口唇周囲に錯感覚、右口角下垂あり、嗄声あり。Barre(+/-)、右握力低下、右手指分離運動拙劣、上腕二頭筋(5-/5)、他の筋肉はいずれも(5/5)、指鼻試験で右で運動分解と測定障害あり、継ぎ足歩行拙劣、右片足立ち不安。感覚障害なし。

画像はこちら

MRI

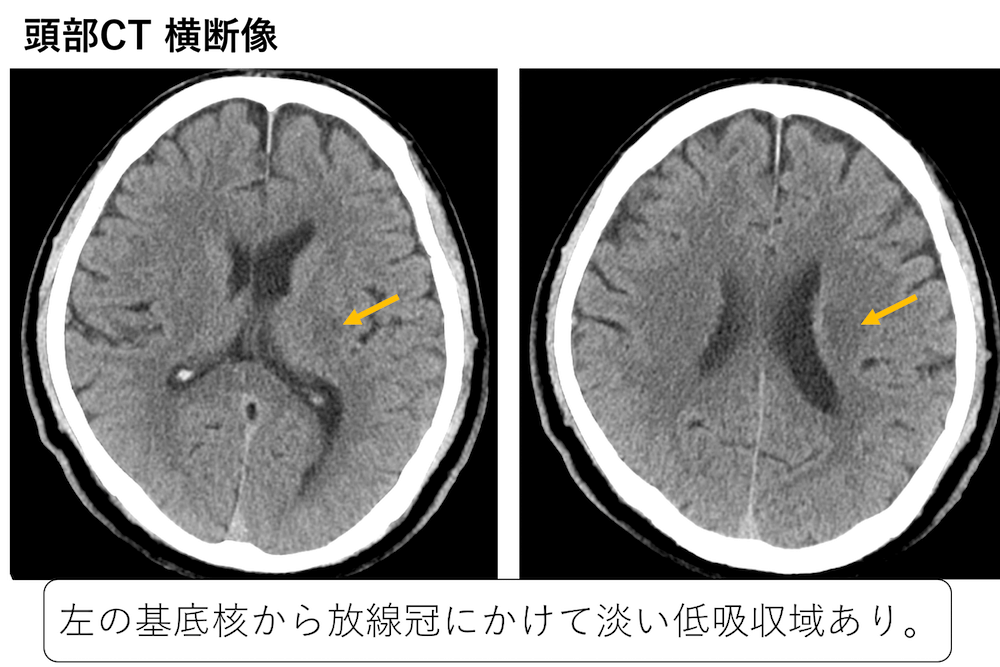

頭部CTでは頭蓋内出血を認めていません。

左の基底核から放線冠にかけて淡い低吸収域を認めており、新規脳梗塞の可能性があります。

左右差があるので気付くレベルの軽微な所見ですね。

MRIが撮影されました。

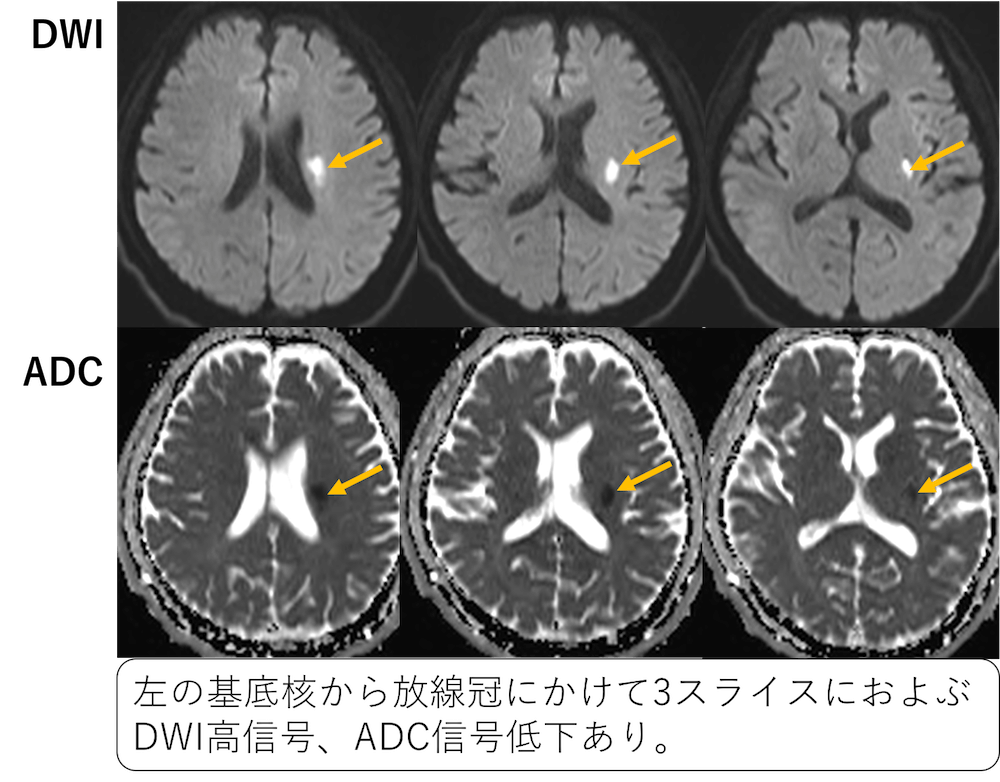

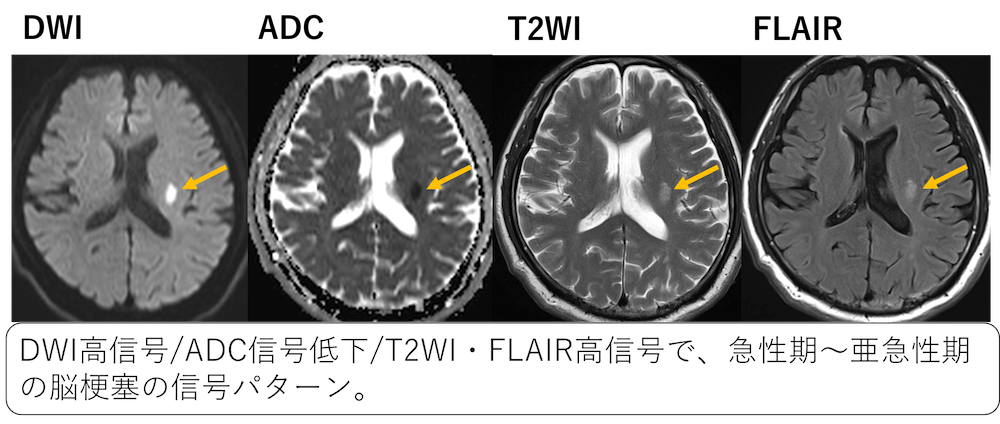

左の基底核から放線冠にかけて3スライスにおよぶDWI高信号/ADC信号低下を認めています。

これまで見てきたラクナ梗塞でしょうか?

「ラクナ梗塞にしては、ちょっと縦方向に長いな!」という違和感を持てれば最高です!

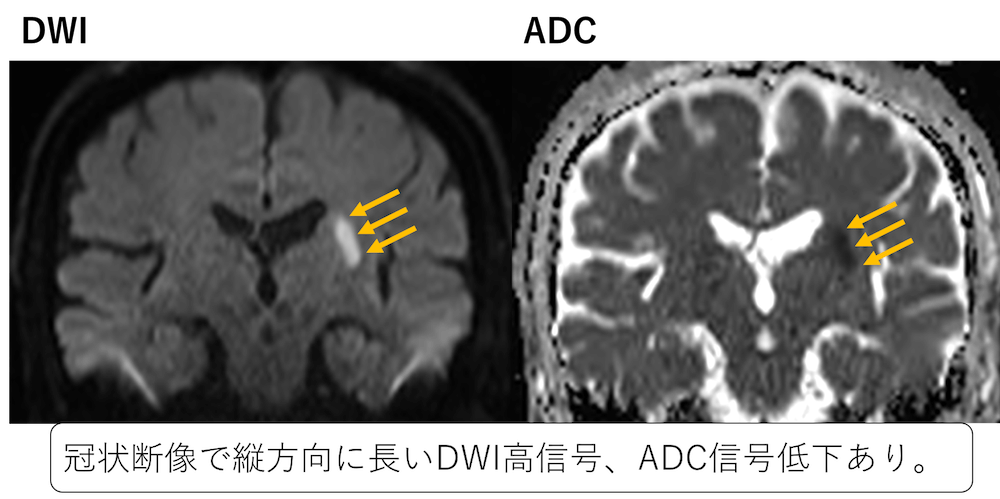

イケてる技師さんが気を利かせてくれたのか、立ち会った医師が追加オーダーしたのかわかりませんが、冠状断像も撮影されていました(それがこの症例を選んだ最大の理由でもあります)。

冠状断像で、縦方向に長いDWI高信号/ADC信号低下を確認することができます。

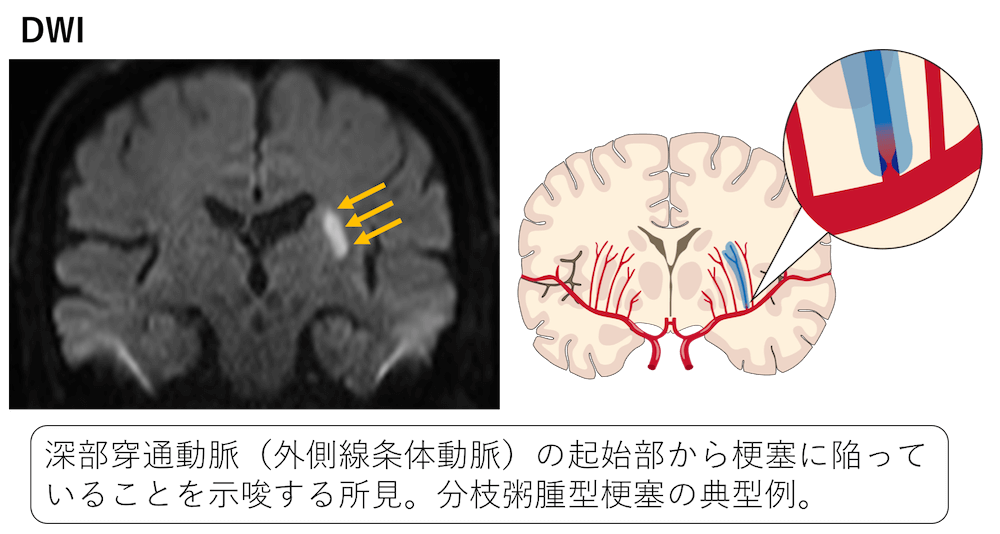

こういった所見を見たときに考えなければならないのが、

- 深部穿通動脈の先端が詰まる→ラクナ梗塞

- 深部穿通動脈の起始部が詰まる→分枝粥腫型梗塞(BAD)

ということです。

そう、今回は、BADです。

ラクナ梗塞も分枝粥腫型梗塞も同じ深部穿通動脈に起こりますが、その機序が違います。

深部穿通動脈の起始部(根元)は太い血管である皮質動脈と連続しており、アテローム硬化(動脈硬化)が起こる部位であり、同部に起こった脳梗塞はアテローム血栓性脳梗塞に分類されます。

また、分枝粥腫型梗塞(BAD)の方が、ラクナ梗塞よりも症状が進行・悪化するケースが多いとされます。

- 重症度

- 治療法

といった点でラクナ梗塞と異なるため、ラクナ梗塞とこの分枝粥腫型梗塞を区別できることが重要となります。

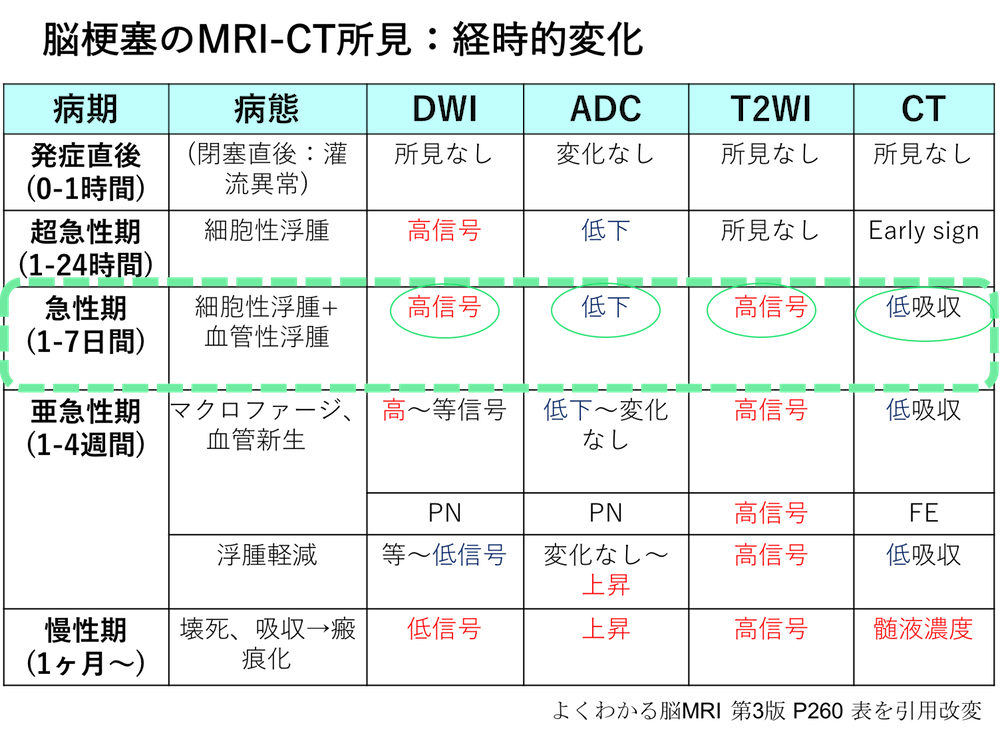

T2WI/FLAIRが撮影されており、これらにおいてともにすでに高信号を認めています。

ですので、急性期(〜亜急性期)の脳梗塞であると診断することができます。

また、この領域は、中大脳動脈からの深部穿通動脈である、外側線条体動脈の領域であるということも復習しておきましょう。

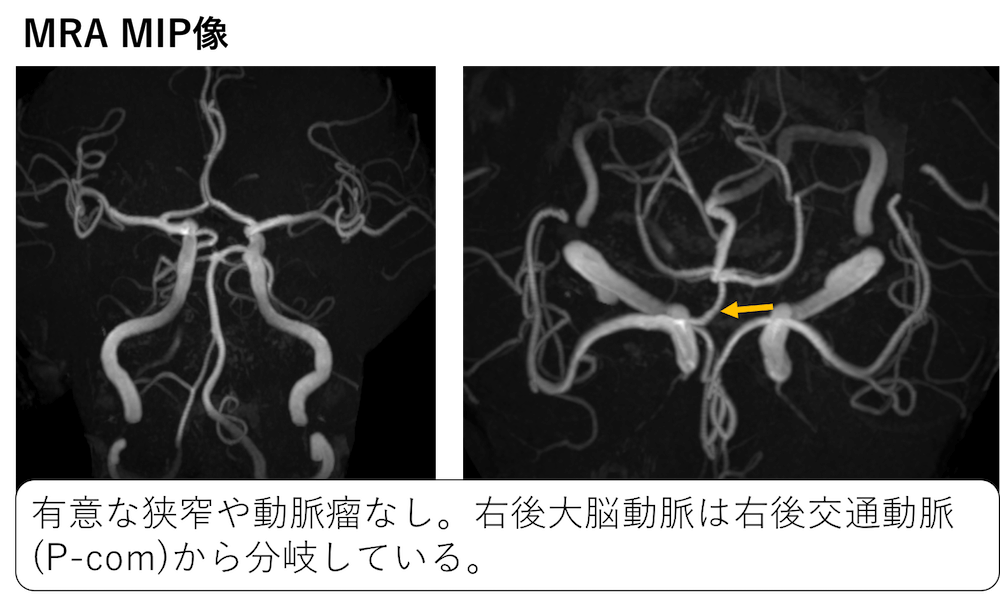

MRAでは有意な狭窄や動脈瘤は認めていません。

右後大脳動脈は右後交通動脈(P-com)から分岐しています(胎児型typeと呼ばれる正常変異です)。

診断:左外側線条体動脈領域の分枝粥腫型梗塞(急性期〜亜急性期)

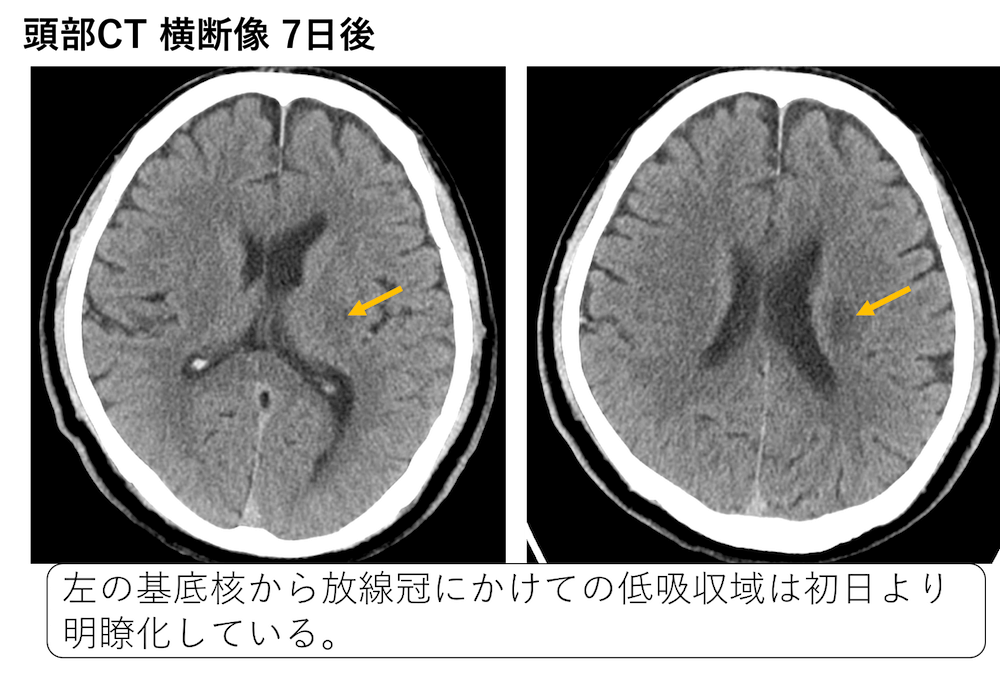

7日後のCTが撮影されていましたので提示します。

左の基底核から放線冠にかけての低吸収域は初日のCTよりも明瞭化しています。

脳梗塞の過程を見ています。

慢性化するとより低吸収域は明瞭になります。

アテローム血栓性脳梗塞として加療がされました。

神経症状は経時的に軽減を認め、入院15日目で退院となっています。

退院時、右上肢巧緻運動障害は軽減し、箸も使えるようになっていた、とのことです。

関連:

【頭部】症例32の動画解説

分枝粥腫型梗塞の解説動画

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

BADは初耳で「ラクナにしては範囲が大きくて見やすいな、CTでも指摘出来てよかった」くらいにしか思いませんでした(;’∀’)

治療もアテロームに準じるということで、違いを抑えておきます。

ちなみに、画像とは関係ありませんが、最近急性期の脳梗塞をみていないせいか、治療法を勘違いしていたことに気づいたので、この機会に合わせて覚えなおしておきます(^▽^)/

アウトプットありがとうございます。

>CTでも指摘出来てよかった

CTで指摘できたのはよかったです。結構微細な所見でしたからね。

勘違いしていました。BADも穿通枝なので「ラクナ梗塞」の中の「BAD」かと思っていましたが、原理的にも症状的にもむしろアテローム梗塞に近いのですね。15mmも超えてるのに、「ラクナ梗塞(BAD)」と謎の解答をしてしまいました。

アウトプットありがとうございます。

>むしろアテローム梗塞に近い

そうなんです。というかアテローム血栓性脳梗塞です。

ちょっと変わったタイプですね。

以前の問題で、ラクナ梗塞とBADと悩んだ問題がありましたが、この問題はすぐにBADの可能性が高いとわかりました。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。基底核の場合は、縦方向に連続することが重要ですね。

ラクナと思っていました。15mmとか3スライス以上とか覚えやすいです。勉強になりました。

アウトプットありがとうございます。

覚えやすいですよね。ちょっと変わったタイプとして覚えておいてください。

今日もありがとうございます。少し縦長だなと思いましたがラクナ梗塞としてしまいました。BADがきたらCOのDWIも追加したいです。

アウトプットありがとうございます。

そうですね。冠状断像があれば縦長なのが一目瞭然なのでわかりやすいです。

今回のBADは所見がはっきりしているので比較的わかりやすかと思いますが,時に最初はラクナ梗塞のようで,後から広がるBADも経験するので,やはり好発部位の梗塞のときは注意して読影しないといけないですね.

アウトプットありがとうございます。

>後から広がるBADも経験するので,やはり好発部位の梗塞のときは注意して読影しないといけない

そうですね。

神経内科や脳外科医の先生のカルテを拝見していると、

ラクナなのかアテローム血栓性脳梗塞なのか、どっちなのか迷っているケースもあります。

やはりアテローム血栓性脳梗塞として治療していこう!みたいなこともあります。

左放線冠の異常信号自体は指摘できたのですが、局在から考えて、深部型の境界領域梗塞としてしまいました。結果的に治療法はアテローム血栓性梗塞の治療にはなりますが、境界領域梗塞の可能性はないのでしょうか?

BAD梗塞→穿通枝起始部の動脈硬化であるため、元々MRAで指摘できない穿通枝が梗塞してもMRA上変化がない

境界領域梗塞→アテローム血栓性=主幹動脈・皮質動脈のプラークによる梗塞であるため、MRAで指摘できるような主幹動脈・皮質動脈の狭窄が無いといけない

そのため、今回MRAで「太い」動脈に有意な狭窄が無いため、境界領域梗塞は否定されるということでしょうか?「頸動脈にプラークがあり、それにより血行力学性の境界領域梗塞をきたした」というストーリーの可能性はどうでしょうか?

それとも「ラクナ梗塞よりは大きいけど、いわゆる血栓性のアテローム血栓性梗塞にしては小さい」という病変の範囲がBAD梗塞診断の決め手になるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>境界領域梗塞の可能性はないのでしょうか?

もちろんおっしゃる可能性がないわけではありませんが、この場所が非常に典型的な症例です。

外側線条体動脈領域に分枝粥腫型梗塞を起こした場合は大体これと同じような画像所見になります。

特に冠状断像でのDWIの像が穿通枝全体が梗塞に陥っていることを示唆する所見です。

まあ、治療法という観点からは、単なるラクナ梗塞ではなく、アテローム血栓性梗塞であるということが分かればいいと思います。

>頸動脈にプラークがあり、それにより血行力学性の境界領域梗塞をきたした」というストーリーの可能性はどうでしょうか?

もちろんこのストーリーもあり得ます。

>「ラクナ梗塞よりは大きいけど、いわゆる血栓性のアテローム血栓性梗塞にしては小さい」という病変の範囲がBAD梗塞診断の決め手になるのでしょうか?

ラクナよりは大きいという点には気付かなければなりませんが、

血栓性のアテローム血栓性脳梗塞よりは小さいということはありません。

これについては時と場合によります。

返信ありがとうございました。とても良く分かりました。

「ラクナ梗塞にしては縦に長いな」という違和感や穿通動脈全体の梗塞のイラストに一致するような異常信号の所見など、典型的なイメージを頭に定着させたいと思います。

そうですね。

分枝粥腫型梗塞は決して稀ではなく、割と頻度が高く、またこの場所の頻度がかなり多いので覚えておいてください。

(※ちなみに常勤先で今日もこの部位の分枝粥腫型梗塞がありました。)

こんにちは、お世話になります!

基底核から放線冠にかけて3スライスにおよぶ…

という解説が出てきた瞬間、

「あちゃぁ〜」

と心の中で叫びました…。確かに縦に長いBADでした!

病変部位は顔面下半〜上下肢の(不全)片麻痺かつ運動失調があるので、大脳半球〜上部〜中部脳幹にあるだろうと、だいたいのあたりをつけて臨みました。

しかし、「ataxic hemiparesisは放線冠、内包、視床、レンズ核、橋の病変に伴って生じ、前大脳動脈、上小脳動脈の表在枝、脳底動脈の深部枝などでの梗塞や出血で生じ、病因上、病理上、病態生理学的に特異性を持つものではない」という教科書の記載があったので、神経症候から部位をピンポイントで同定するのは難しいようです。

リンク先もしっかり読んで復習しておきます!

いつもお世話になっています。

BAD、3スライス→なんか少し縦長だなという印象は受けたのですが、ラクナ梗塞の基本的定義やBADが浮かんでこず

ラクナ梗塞としてしまいました。ここの動脈は、非常にBADが起きやすい事も合わせてインプットします!

質問が一つありまして、なんとなく身体所見から少し小脳?脳幹?ダメージ受けてる印象を持ちまして<症状が

継続している時間が、長いのでその時点で違うかなと思ったんですが。。>、MRAで左に比べ、右椎骨動脈の低形成、

血流低下<BPASがないので詳しくはわからないですが>、左もなんとなく一部血流低下している印象

<アーチファクトだったんでしょうか?>があり、CT、MRI等他画像所見で異常は見受けられなかった為

小脳半球~延髄<一部>のTIAを起こしていたのかなと考えました。ご教授下さると幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>ここの動脈は、非常にBADが起きやすい事も合わせてインプットします!

そうですね。BADは好発部位を押さえておくことが非常に重要なのでこの場所で縦方向に長い梗塞と覚えておいてください。

>MRAで左に比べ、右椎骨動脈の低形成、血流低下<BPASがないので詳しくはわからないですが>、左もなんとなく一部血流低下している印象

<アーチファクトだったんでしょうか?>

おっしゃるように右椎骨動脈は低形成ですが、血流が低下している様子は今回は認めません。

臨床的には疑うのかもしれませんが、今回は画像からは後方循環系には異常を取れないですね。

ものすごくどうでもいい質問かもしれませんが、BADの際お決まり文句のように「放線冠~基底核にかけて・・・」と表現するような気がするのですがなぜこのときはわざわざ”基底核”と表現するのでしょうか?「放線冠~被殻」と言わないのは淡蒼球にもかかっていそうだからというニュアンスを含んでいるのでしょうか?(そもそもローカルルールだったらごめんなさい(_ _))

アウトプットありがとうございます。

>「放線冠~基底核にかけて・・・」と表現するような気がするのですがなぜこのときはわざわざ”基底核”と表現するのでしょうか?

すいません。これは個人的にこのように表現することが多いだけでローカルルールなどはありません。

外側線条体動脈は淡蒼球(外側)も支配していますので、大は小を兼ねるという意味でもこのように表現していますが、このように表現する必要は必ずしもありません。

現在働いている病院でも以前働いていた病院でも読影コメントでこう表現されることが多いという意味でお決まり文句といってしまいました。気分を害されたらすみません。。しかし疑問はクリアになりました。ありがとうございます!

アウトプットありがとうございます。

>現在働いている病院でも以前働いていた病院でも読影コメントでこう表現されることが多いという意味でお決まり文句といってしまいました。

そうなんですね。と言うことは無意識のうちにローカルルール的になっているのかもしれませんね(^_^;)

>気分を害されたらすみません。

全く害していません。お気遣いいただきありがとうございます(^^)

いつもありがとうございます。

今回の症例に直接関係ないのですが、BADの動画に出てきて疑問に思ったのでいくつか質問させてください。

A1やA2から分岐する動脈に内側線条体動脈やHeubner反回動脈があり、だいたい尾状核頭部、被殻および淡蒼球腹側下部、内包後脚、と同じような部位を栄養していると理解しております。

①Heubner反回動脈は外側方向に反回して走行している、ということでこのような名前がついていると思うのですが、走行をみているとどうして外側方向に「反回」という語源になるのですか?

②内側線条体動脈とHeubner反回動脈は大体似たような部位を栄養しているため走行している部位もそれほどは大きく変わらないと思っていました。Heubner反回動脈の方は梗塞により上肢に強い麻痺、また分岐部以降の梗塞では下肢の麻痺や感覚障害、さらに破綻で尾状核出血と、梗塞や出血で特徴があるようですが、それは内側線条体動脈での梗塞や出血でも同様の特徴が言えるのですか?

的外れな質問でしたらすみません。

アウトプットありがとうございます。

>A1やA2から分岐する動脈に内側線条体動脈やHeubner反回動脈があり、だいたい尾状核頭部、被殻および淡蒼球腹側下部、内包後脚、と同じような部位を栄養していると理解しております。

その理解で良いと思いますが、Heubner反回動脈からも複数の内側線条体動脈を分岐しますので、内側線条体動脈「群」と覚えておいた方がいいかもしれませんね。ですので、これらは別物としては分けられないものでおっしゃるように大きく変わらないと覚えておいてよいと考えます。

前大脳動脈からの穿通枝については、『内側線条体動脈(群)が尾状核頭部を中心に栄養している』とだけ大雑把に覚えておけばよいと放射線科医向けのセミナーで教わったことがあり、個人的にはその理解で十分かなと思っています。

>走行をみているとどうして外側方向に「反回」という語源になるのですか?

これについてはよく分からないですが、やや外側凸の弧を描きながら走行するためでしょうか。

同じ反回の反回神経も弧を描きますので。答えになっていなかったらすいません。

ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。

この講座を機会にと思い今頭部画像を勉強しておりまして、前々から疑問に感じていたHeubner反回動脈について質問させていただきました。

『内側線条体動脈(群)が尾状核頭部を中心に栄養している』と覚えておきます!

脳の血管支配域を学べるコンテンツ(無料)を作成中ですのでまた参加してください(^^)

いつもお世話になってます!

画像上の大きさや場所から、ラクナというよりはアテロームよりだなと思ったのですが、

アテローム性脳梗塞なのかBADなのかの区別が曖昧なのですが、なにか考え方などあったら教えてください。

アウトプットありがとうございます。

>アテローム性脳梗塞なのかBADなのかの区別が曖昧

BADはアテローム性脳梗塞に分類されますが、解説にもあるようにとにかく場所が大事です。

今回の外側線条体動脈領域の縦に長い梗塞をみたらBADを思い出してください。

CTで右橋腹側11/34スライスに低吸収域があるように見えて仕方ありません。

普段の臨床でも同じ部位に見えることが多くて悩んでいます。基本模様だと思って無視しているのですが、たまに本物の急性期梗塞にあたります。

技師の方には、「thin slice作って複数スライスになければ模様」と教えていただきましたが、他になにかポイントがあればお教えいただけないでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>CTで右橋腹側11/34スライスに低吸収域があるように見えて仕方ありません。

確かにそのように見えますが、脳幹部は骨のアーチファクトによってしばしばこのように見えることがありますね。

>技師の方には、「thin slice作って複数スライスになければ模様」と教えていただきましたが、他になにかポイントがあればお教えいただけないでしょうか。

thin sliceに加えて、冠状断像などMPR画像もチェックしたいところですが、それでもやはり限界がある部位なので、臨床的に脳梗塞が疑わしい場合や除外する必要がある場合はMRIを撮影するしかないですね。

この初回のCTは、指摘出来なければいけないレベルでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

いえ、微妙なところですね。

症状から同部に目が行って指摘したいところですがMRIを撮影したら新しいものはなかったということはよくありますね。

基本的にCTでは出血の除外および、脳梗塞の場合は、ASPECTSの評価くらいができたら良いと考えます。

腫瘍性病変などがあればそれはもちろん指摘しますが。