【頭部】症例31

【症例】50歳代男性

【主訴】左半身しびれ

【現病歴】前日に左下肢全体のしびれ感を自覚したが様子を見ていた。徐々に左体幹、左上肢、左顔面までしびれ感が拡大。しぼれの程度は発症時をピークに現在は軽減している。触るとしびれていること自覚する程度。脱力感なし。呂律難なし。

【身体所見】意識清明、BP 147/89mmHg、HR 87

画像はこちら

MRI

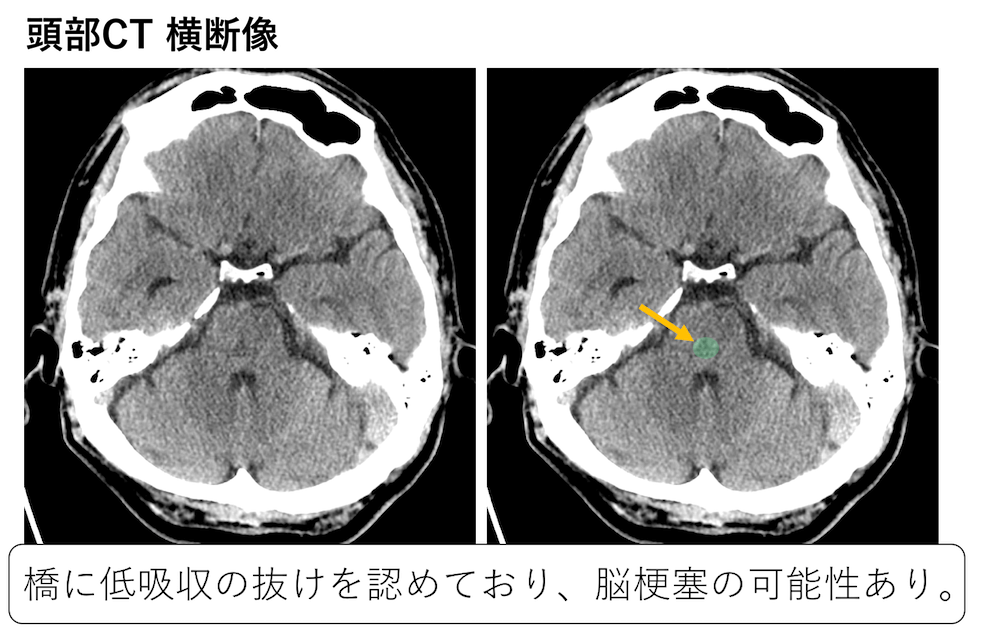

頭部CTでは頭蓋内出血を疑う所見は認めません。

ただし、橋のほぼ正中部に低吸収域を認めており、脳梗塞の可能性があります。

MRI画像が撮影されました。

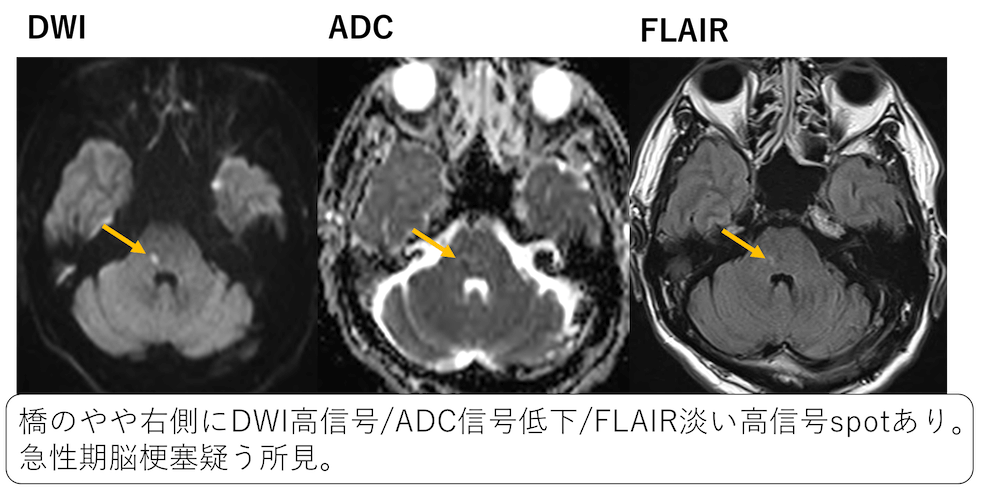

橋のやや右側にDWI高信号/ADC信号低下/FLAIR淡い高信号のspotを認めています。

急性期(〜亜急性期)脳梗塞を疑う所見です。

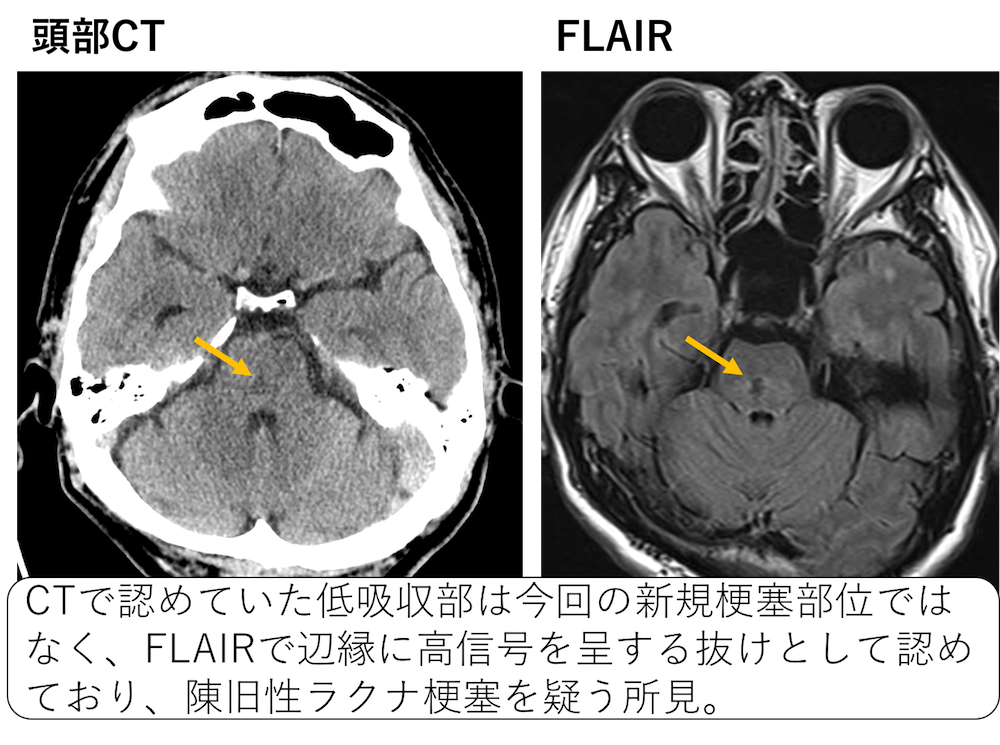

さきほどCTで認めていた低吸収域は今回の新規病変ではなく、FLAIRで周囲に高信号を呈する低信号域として描出されていますので、陳旧性ラクナ梗塞を疑う所見です。

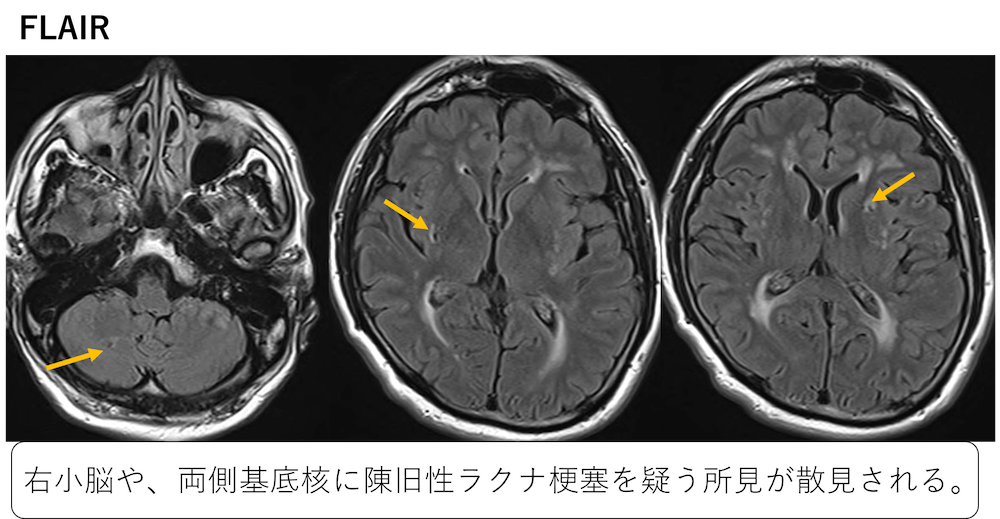

FLAIR画像をよく見えると、右小脳や両側の基底核に同様の信号パターンを示す部位を認めており、陳旧性ラクナ梗塞が多発していることがわかります。

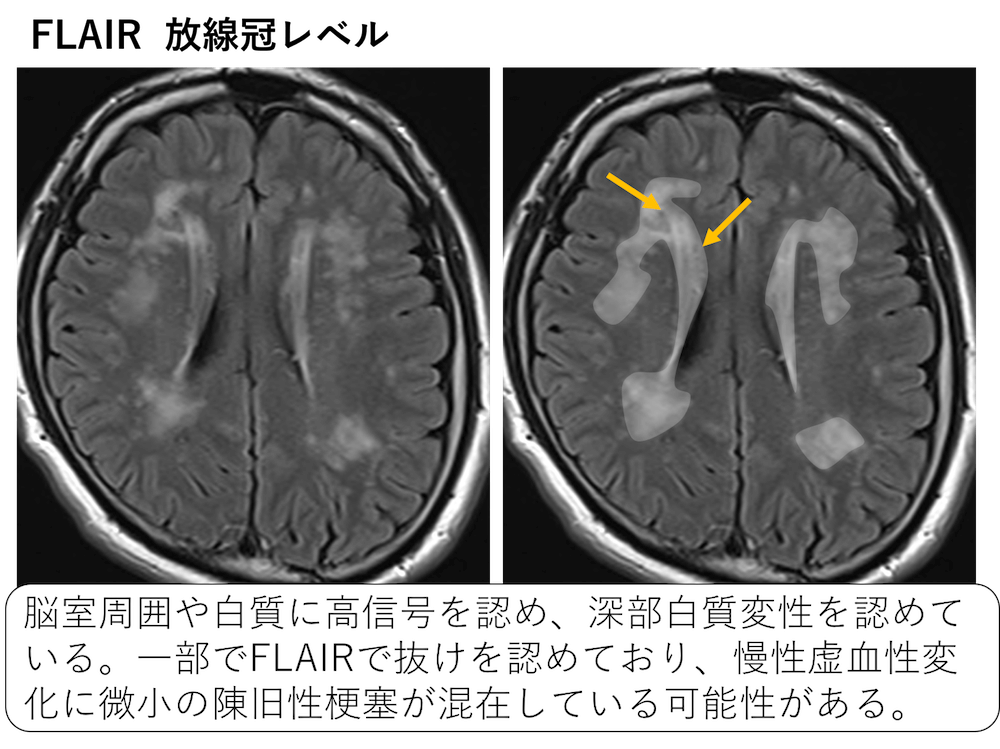

また放線冠レベルでは、脳室周囲や皮質下〜深部白質に高信号を認めており、いわゆる深部白質変性を疑う所見をみとめていますが、なかには一部FLAIRで低信号を示している部位も認めており、慢性虚血性変化に加えて、微小梗塞が混在している可能性があります。

※FLAIRの抜け(低信号)が確認できないものを陳旧性ラクナ梗塞としてはダメです。

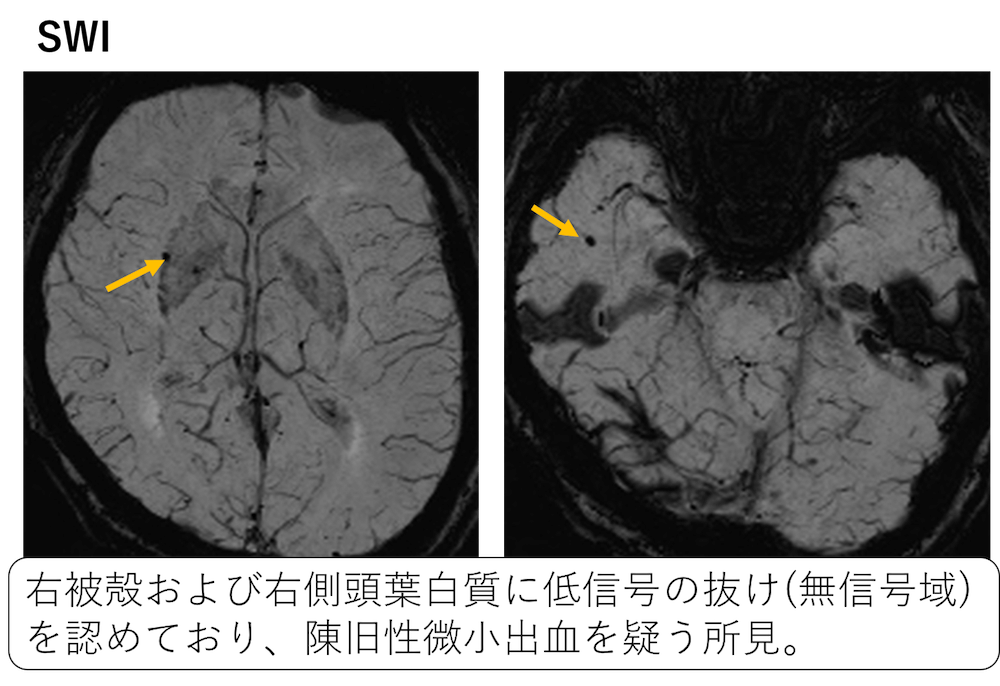

またSWIで右被殻および右側頭葉白質に低信号の抜けを認めています。

陳旧性微小出血を疑う所見です。

※部位からも石灰化などではありません。

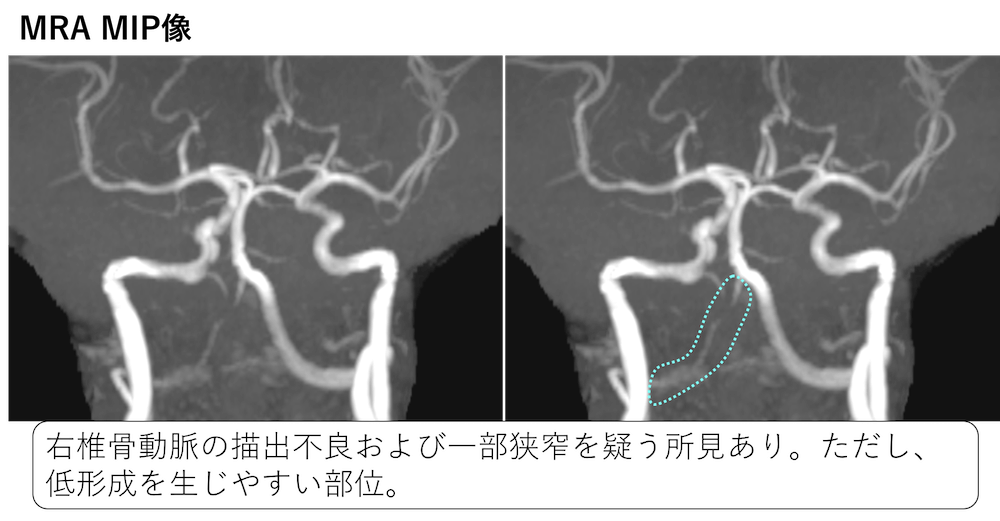

またMRAでは、右の椎骨動脈に描出不良および一部で狭窄を疑う所見を認めています。

ただし、椎骨動脈はこのように片一方が低形成になることがしばしばあり、即狭窄と有意と取らないことが大事です。

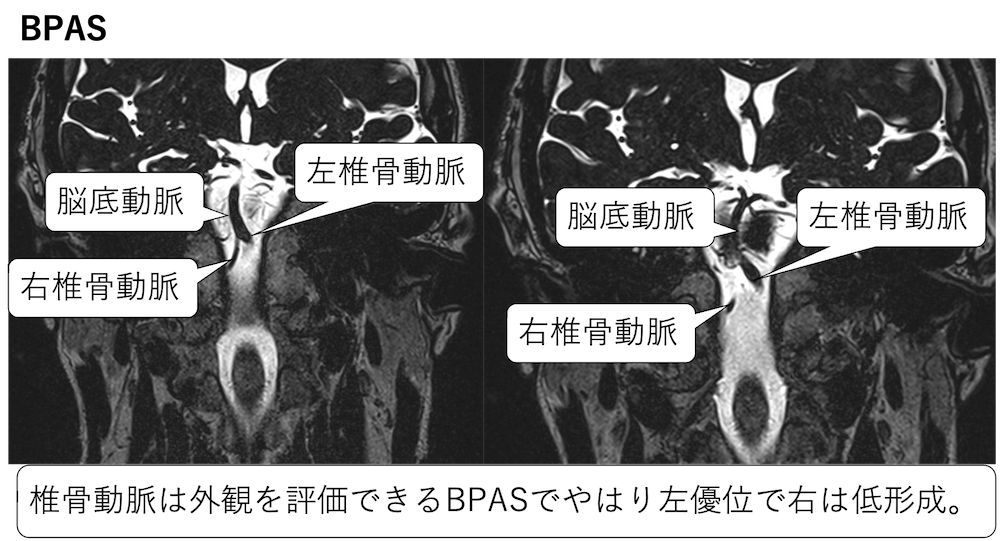

MRAは血流の流れを画像化したものですので、このような場合に実際の外観はどうなのかを確認するためにBPASという撮影方法が撮影されることがあります。

- MRAは血流の流れを画像化したもの。

- BPASは血管の外観を画像化したもの(流れの有無は関与しない)。

という違いがあります。

BPASではやはり左の椎骨動脈の太さに比べて、右の椎骨動脈は細く低形成であることがわかります。

しかし、MRAで認めたような狭窄は認めていません。

つまり、血管はあるけど、血流が少なくなっているということですので、やはり右椎骨動脈に狭窄があると考えることができます。

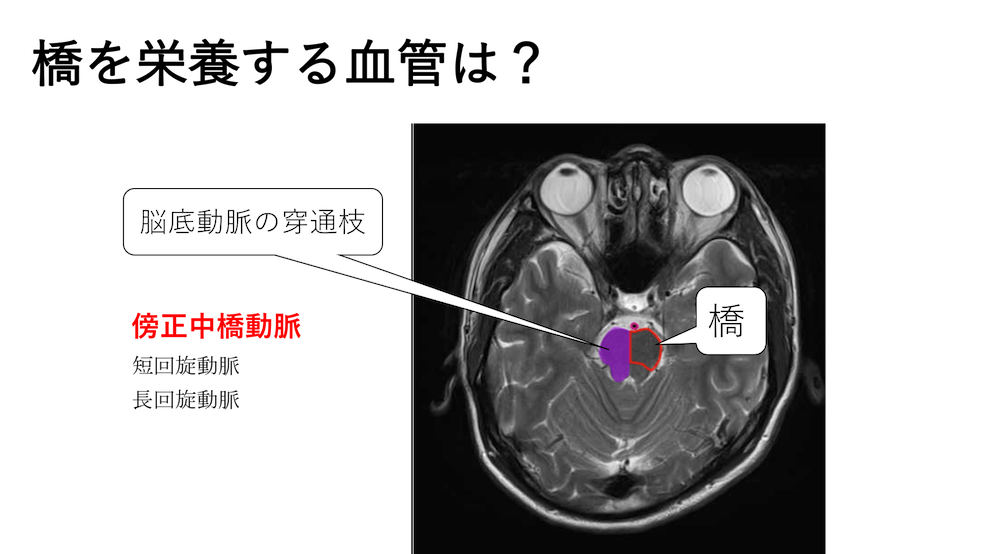

さて、いろいろ所見がありましたが、今回の症例は橋の梗塞でした。

橋を栄養する血管は、脳底動脈からの穿通枝であり、

- 傍正中橋動脈

- 短回旋動脈

- 長回旋動脈

があります。

なかでも傍正中橋動脈が重要であり、ラクナ梗塞や分枝粥腫型梗塞の原因となります。

今回はサイズも小さくラクナ梗塞と診断されます。

診断:橋ラクナ梗塞(急性期)

+陳旧性多発ラクナ梗塞

+陳旧性微小出血

+右椎骨動脈狭窄疑い(+右椎骨動脈低形成)

関連:

【頭部】症例31の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

解剖が難しく支配血管をすぐ忘れてしまいます。穿通枝の名前まですべて覚えるのはちょっと難しそうですが、穿通枝がどこから分岐してくるかは覚えておくようにしたいです。

アウトプットありがとうございます。

>穿通枝の名前まですべて覚えるのはちょっと難しそうですが、穿通枝がどこから分岐してくるかは覚えておく

そうですね。その程度覚えておけば十分だと思います。

今回は認めませんが、場合によっては(特にBADの場合は)脳底動脈からの穿通枝や脳底動脈に異常な信号を認めることがありますので、

少なくともその穿通枝がどこから分岐しているのかということは覚えておいた方がよさそうですね。

今日もありがとうございます。

頭の血管は主要血管以外、穿通枝があやふやで…症例29、30と一緒に何度か復習して身に付けたいです。

アウトプットありがとうございます。

>頭の血管は主要血管以外、穿通枝があやふやで

ここは非常に細かい話ですので、まずはそういうものがあるということで押さえて頂けたら十分かと思います。

ただ覚えるべき穿通枝は限られていますので、この際に覚えても良いかも知れません。(すぐ忘れると思いますが(^_^;)

今回はやっと正解かと思いきや、FLAIRでの高信号がとれず、超急性期としてしまいました。

また、低吸収や低信号の評価はどうしても抜けがちになります。今回のように病変部と近接していたり、混在しているとなおさら難しいです…

アウトプットありがとうございます。

>FLAIRでの高信号がとれず、超急性期

まあここは細かい話で、橋の高信号、陳旧性脳梗塞がわかれば良いと思います。

>今回のように病変部と近接していたり、混在しているとなおさら難しいです…

難しいですね。どうしてもオーバーラップするところもあり、厳密な評価というのは実際無理だと思います。

BPASのおかげで、低形成の中の狭窄を判断することができました。

血圧が高めで、微小出血及びラクナ梗塞があり、高血圧によるものと考えていいですか?

アウトプットありがとうございます。

>BPASのおかげで、低形成の中の狭窄を判断することができました。

それはよかったです!!

>血圧が高めで、微小出血及びラクナ梗塞があり、高血圧によるものと考えていいですか?

ですね。好発部位であり、高血圧性でよいと考えます。

脳梗塞を起こすような素因のある方はやはり、主病態意外にも無症候性の所見を来すことが多いですね。細かいところまで気をつけて読影しないとと思います。

アウトプットありがとうございます。

>脳梗塞を起こすような素因のある方はやはり、主病態意外にも無症候性の所見を来すことが多いですね。

そうですね。小さな陳旧性梗塞や出血を認めることがありますので丁寧に所見を拾っていきましょう。

こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。

①MRAとBPASの所見から右椎骨動脈の解離があると指摘してしまったのですが、今回の狭窄所見は解離によるものとして大丈夫なのでしょうか?

②橋の急性期脳梗塞と、陳旧性脳梗塞を分けて所見を述べることができませんでした。

③脳室周囲の加齢性変化内の陳旧性の脳梗塞の指摘もむずかしかったです。

④「FLAIRで抜けがないかぎり陳旧性の脳梗塞と指摘してはならない」は勉強になりました!

アウトプットありがとうございます。

>①MRAとBPASの所見から右椎骨動脈の解離があると指摘してしまったのですが、今回の狭窄所見は解離によるものとして大丈夫なのでしょうか?

もちろん解離がないとは言い切れないですが、今回は右に椎骨動脈に狭窄があり、血流が少なくなっている方が可能性はたかそうです。

MRAとBPASの所見の差は判断が難しいところで、見ているものが違うため正常でも差があります。

差があれば即解離ではないので注意が必要です。

>②橋の急性期脳梗塞と、陳旧性脳梗塞を分けて所見を述べることができませんでした。

ここは今回重要なところで、古いものと新規梗塞が橋に混在していると言うことですね。

>③④

このあたりは厳密な評価は画像ではできないこともありますが、

FLAIRやT2WI高信号→陳旧性脳梗塞→神経内科、脳外科紹介!

となったら、回らない!と例の脳外科の先生も嘆いておられました。

取り過ぎには注意ですね。

SWIで右小脳の血管が目立ってみえたため、所見に記載しましたが、臨床症状や橋ラクナ梗塞と関連しないことを考えれば有意な所見ととる必要はなかったなあと思いました。

SWIやPWIなどのシークエンスは見る機会が少なくて、有意ととるかの基準がなかなか慣れませんが、他との整合性を考えながら読影しようと思います。

ちなみに、大脳白質や脳室周囲にT2延長域を認めた場合、

FLAIRやT1強調像で抜け(低信号域)があれば梗塞、

抜けがなければ白質変性(病態としては慢性虚血=梗塞までは至っていない)、もしくは(血管構造が指摘できれば)血管周囲腔

という認識でよいでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>SWIで右小脳の血管が目立ってみえたため

確かにちょっと目立ちますが有意ではないのでしょう。

FLAIRでみると高さに左右差があり、静脈洞を見ているのかもしれませんね。

>SWIやPWIなどのシークエンスは見る機会が少なくて、有意ととるかの基準がなかなか慣れませんが、他との整合性を考えながら読影しようと思います。

そうですね。

>FLAIRやT1強調像で抜け(低信号域)があれば梗塞、抜けがなければ白質変性(病態としては慢性虚血=梗塞までは至っていない)、もしくは(血管構造が指摘できれば)血管周囲腔という認識でよいでしょうか?

概ねそれで問題ありません。

血管周囲腔については内部の血管構造が確認出来ないこともあります(CTでは確認出来ません)ので、やはり場所が大事ですね。

また、血管周囲腔は周囲が通常高信号にならないのが特徴です。(高信号になることもありますが・・・。)

これらについてはまた今後出てきます。

これまでの総集編のような内容でとても勉強になりました。救急画像診断でありながら、陳旧性病変のことも学べ、とても有意義でした。

質問です。SWIで陳旧性微小出血との判断はどのようにするのでしょうか。黒い点で抜けている部分が微小出血であると

考えていますが、先生の指摘された場所以外にも微小出血のように見える部位が複数あるような印象です。それらをどのように鑑別するのか教えていただけたらと思います。

アウトプットありがとうございます。

>救急画像診断でありながら、陳旧性病変のことも学べ、とても有意義でした。

そのように言っていただきこちらも作り甲斐があります(^o^)

>SWIで陳旧性微小出血との判断はどのようにするのでしょうか。

SWIで抜けているものはいずれも陳旧性微小出血です。

(比較的新しい出血もあるかもしれませんが、微小出血の場合その区別は基本的にはできません。)

私が動画内で指摘している部位以外にもあるかもしれませんが、

黒い点として前後と連続性がないものを取ることが重要です。

また石灰化でも抜けますので石灰化ではないということを確認することも重要ですね。

ありがとうございました。チェックポイントが多数あり、いつも漏れてしまいます。今回はSWIでの微小出血の確認が漏れてしまいました。ところで、今回の症状とは無関係だと思うのですが、頭部CTの冠状断で両側慢性硬膜下血腫と判断したのですが、合ってますでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>今回の症状とは無関係だと思うのですが、頭部CTの冠状断で両側慢性硬膜下血腫と判断したのですが、合ってますでしょうか?

冠状断確認しましたが、慢性硬膜下血腫を疑う所見ははっきりしませんね。

血管を見ていると思われます。

いつもありがとうございます。

今までの講座のおかげで、MIPをみて低形成+狭窄かな?と思えました。

BPASでの外径との乖離もありましたし、

MRAでの元画像含めた他のシークエンスにて解離を示唆する異常信号は認めず、狭窄であると指摘できました。

ただ、実臨床での悩み事がBPASがルーチンでは撮影されない事と、

当院は夜間の当直帯で

プロトコール以外の余計なシークエンスを足すのは原則禁止

という点で、ここぞと言う時にお願いするためにも、MIPで疑う目を養いたいものです。

MIPを見て低形成ではないなと感覚的に思いましたが、

「途中で途切れずに、綺麗にスーっと細ければ低形成」

「途中で径が変わったり、途絶は注意」

と言う理解で宜しかったでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>MRAでの元画像含めた他のシークエンスにて解離を示唆する異常信号は認めず、狭窄であると指摘できました。

よかったです。

今回の症例ですが、恐らく狭窄もあるのだろうと判断しましたが、読む人によっては低形成のみで片付ける人もいるであろうちょっと微妙なところはあります。(実際この解説を作るときにこの点で少し悩みました。)

>MIPを見て低形成ではないなと感覚的に思いましたが、

「途中で途切れずに、綺麗にスーっと細ければ低形成」

「途中で径が変わったり、途絶は注意」

と言う理解で宜しかったでしょうか?

ですので、その傾向がある程度しか言えないですね(^_^;)

元画像を見ると解離があって細いわけではないことは確認できます(やはり右は血管腔が細いことを確認できます)ので、低形成+狭窄or 低形成と判断できればOKだと思います。

本当に狭窄があるのかどうかはCTAや脳血管造影をしないと判断は難しいところです。

毎日、勉強させていただいております。

SWIの所見に関する質問ですが、陳旧性微小出血というのは、本例の様に複数スライスに渡って見えるものなのでしょうか?(左右差があったのでそうかなと思ったのですが、微小出血かどうか指摘するのに迷いました)

アウトプットありがとうございます。

>SWIの所見に関する質問ですが、陳旧性微小出血というのは、本例の様に複数スライスに渡って見えるものなのでしょうか?

複数スライスに渡って見えることはよくあります。

その際には静脈と間違えないようにしないといけないですが、今回のように丸い形で静脈との連続性がないものは陳旧性出血と判断できます。

橋の脳梗塞には、行きつきました。

ただ、陳旧性の橋の脳梗塞については、SWIで同じ場所に低信号を認めていたので、陳旧性の出血だと思ってしまいました。

さらに、MIPで右椎骨動脈が狭窄し、PICAがいまいちはっきりしていなかったのと、BPASでははっきりとPICAがうつっていたので、PICAの狭窄があるのかと思いましたが、元画像ではうっすらPICAうつっていましたね(^_^;)

しかも、橋の栄養血管でもないし。

つい、最初に見つけた所見にくいついてしまいます(汗)

椎骨動脈に関しては、BPASであまり拡張している感じがなかったので、解離ではないのかな?と思いました。

結構、解離と動脈硬化での狭窄で似たような所見を見ることがあるので、判断に困ることがありますが、最終的には臨床所見が大事なのかなと思ってます。

アウトプットありがとうございます。

>陳旧性の橋の脳梗塞については、SWIで同じ場所に低信号を認めていたので、陳旧性の出血だと思ってしまいました。

SWIでは橋には無信号域は認めていません。21-29/49の正中部の無信号は松果体の石灰化によるものですね。

>MIPで右椎骨動脈が狭窄し、PICAがいまいちはっきりしていなかったのと、BPASでははっきりとPICAがうつっていたので、PICAの狭窄があるのかと思いましたが、元画像ではうっすらPICAうつっていましたね(^_^;)しかも、橋の栄養血管でもないし。

結構難易度の高いところですが、そうですね。

>解離と動脈硬化での狭窄で似たような所見を見ることがあるので、判断に困ることがありますが、最終的には臨床所見が大事なのかなと思ってます。

おっしゃるとおりです。画像だけで判断できるThe解離!と言えるようなものはそれほど多くなく読影室では

A「先生、これ解離と思います?」

B「うーん、どうだろう。これだけではちょっと・・・。CTAがあればなあ。症状はどうなの?」

と言うやりとりをすることもあるのが解離です。

陳旧性の梗塞がFLAIRで高信号にみえると思っていましたが、今回の動画をふまえると陳旧性梗塞のFLAIR所見は「高信号だけどその中はプツプツと低信号になる領域がある」ということでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>陳旧性梗塞のFLAIR所見は「高信号だけどその中はプツプツと低信号になる領域がある」ということでしょうか?

おっしゃるとおりです。

陳旧性梗塞の典型例は、FLAIRで内部は低信号、周りの縁取りが高信号となります。

紛らわしい血管周囲腔の典型例は、FLAIRで内部は低信号、周りの縁取りは等信号となり、周りの高信号がないのが特徴です。

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/2899

ただし、血管周囲腔でも周りがやや高信号に見えることも多く、その場合は場所や形態、分布から判断します。

それでもどちらか紛らわしいこともありますが。

SWIで確認することが重要と思いましたが、0.3Tでは撮れないと業者に言われてまして。他のシーケンスで補完できないかな、と学べば学ぶほど歯痒く感じてます。ただの愚痴にしかなってませんが。

アウトプットありがとうございます。

外勤先は0.1Tですが、T2*WIは撮影していますので、こちらで代用するしかないですね(^_^;)

頑張ります!ありがとうございました。

いつも貴重な症例ありがとうございます。

とんちんかんな質問で申し訳ないのですが、CTにて左椎骨動脈がhighになっているように思います。

ほかの画像で左椎骨動脈やその周辺に所見がないことは分かっているのですが、

この左椎骨動脈がhighに見える、また延髄がなんだかlowに見えるのは

骨によるアーチファクトの影響という理解でよろしいのですか?

アウトプットありがとうございます。

>CTにて左椎骨動脈がhighになっているように思います。

>この左椎骨動脈がhighに見える、また延髄がなんだかlowに見えるのは

骨によるアーチファクトの影響という理解でよろしいのですか?

おっしゃるように左椎骨動脈がhighになっています。

連続する脳底動脈もhighになっています。

また12 / 33あたりでは中大脳動脈の起始部あたりでも血管が高吸収になっています。

今回石灰化は目立ちませんが、太い動脈であればこれくらいのhighとして描出されるということですね。

>また延髄がなんだかlowに見える

延髄についてはなんだかlowに見えるかもしれないですが、結果何もないということになります。

脳幹部はおっしゃるようにしばしば骨のアーチファクトでlowに見えることがしばしばあり、判断に迷うことがあります。

今回橋がやや低吸収であり、アーチファクトでこのように見えることもありますが、それにしてはやや目立ち、MRIと合わせると結果的に陳旧性梗塞があると判断することができますね。

復習しています。勉強になります。

細かいところなのですが、解説のBPASの画像がMRA MIP像と表記されているようです。

復習ありがとうございます。

誤植指摘していただきありがとうございます。修正しました。

いつも勉強になっております。

今回注目すべきスライスの近く(一枚上)に陳旧性脳梗塞があり、一瞬ADCで高信号になっていて「あれ?」っと思いましたが、その下のスライスに信号低下を見つけられたので、なんとか分かりました。ラクナ梗塞はスライスが限定されていることが多いので、注意深く見ないといけませんね。

また、

あと、細かい話ですが(いつも細かくて申し訳ありません)、ご提示いただいたBPASの画像がいつもの画像と違う印象です(平均化された画像のような感じに見えました)。ご確認いただけますと幸いです。

アウトプットありがとうございます。

>ラクナ梗塞はスライスが限定されていることが多いので、注意深く見ないといけませんね。

おっしゃるとおりです。

特に脳幹部で下の方にある小さな梗塞は見落とされることがあるので注意が必要ですね。

>あと、細かい話ですが(いつも細かくて申し訳ありません)、ご提示いただいたBPASの画像がいつもの画像と違う印象です(平均化された画像のような感じに見えました)。ご確認いただけますと幸いです。

本当ですね。BPASのMIP像が登録されていますね。修正します。ご指摘いただきありがとうございます。

橋に急性期と陳旧性のラクナ梗塞が混在していたのですね。CTでは橋の正中部の低吸収域を指摘できませんでした…アーチファクトだと思ってしまい…MRIの画像でしか分かりませんでした。

ちなみにCTの冠状断像ですと、何スライス面になりますでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>CTでは橋の正中部の低吸収域を指摘できませんでした…アーチファクトだと思ってしまい…MRIの画像でしか分かりませんでした。

CTではおっしゃるようにアーチファクトが出やすい部位であり、分かりにくい、悩ましいことがしばしばありますね。

>ちなみにCTの冠状断像ですと、何スライス面になりますでしょうか?

36/60に低吸収域を認めており、陳旧性梗塞の相当部位になります。

この画像に関わらず中脳、橋、延髄の境目が難しいと感じてしましますが、なにかコツはありますか?

アウトプットありがとうございます。

おっしゃるように境目は横断像だけでは難しいです。

矢状断像があればそれと対比させながらということになります。

また、中脳橋移行部などと記載されることもありますので、境目ではどちらとも取れることがあるということです。

いつもありがとうございます。

時期が外れてしまって本当に申し訳ないのですが、もしお答えいただけたらと思い質問します。

今回の椎骨動脈の狭窄は橋の梗塞とは無関係なのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

ともに動脈硬化性病変が起こっているという点では無関係ではありませんが、栄養血管ではありませんので、その点では直接は関係しないと考えられます。