【頭部】症例28

【症例】60歳代男性

【主訴】新規の症状はなし

【現病歴】脳梗塞にて入院歴あり。今回外来にてフォローのMRIが撮影された。新規の症状はなし。

【既往歴】虫垂炎、急性膵炎、脳幹梗塞、ポストポリオ症候群

【内服薬】プラビックス、クレストール、ザクラス、小青竜湯、アレロックOD、シングレア

【生活歴】喫煙なし、飲酒 焼酎1合を週に2日程度

【身体所見】意識清明、見当識正常、上肢Barre右挙上不可、右上肢筋萎縮、麻痺(ポストポリオ症候群による)、左手部に異常感覚、左足を引きずる。

画像はこちら

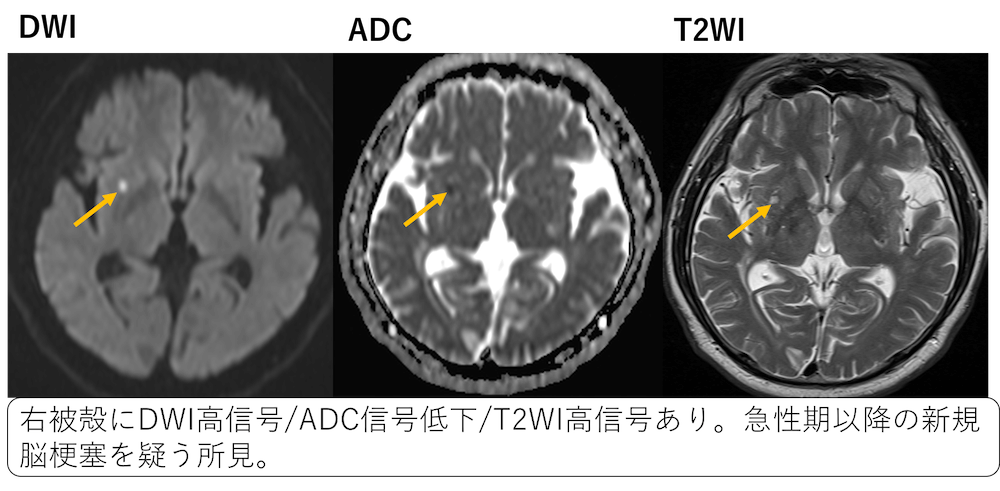

右の被殻にDWI高信号/ADC信号低下/T2WI高信号のspotを認めています。

急性期(〜亜急性期)の脳梗塞を疑う所見です。

これまでみてきた脳梗塞よりもさらに小さい範囲ですね。

これがラクナ梗塞です。

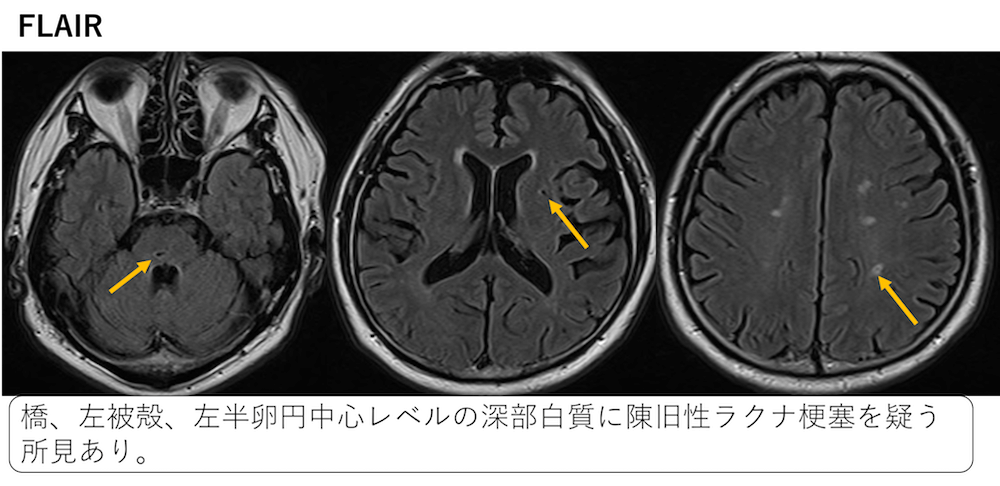

またFLAIRで橋、左被殻および左半卵円中心レベルの深部白質に陳旧性ラクナ梗塞を疑う抜け+周囲高信号を認めています。

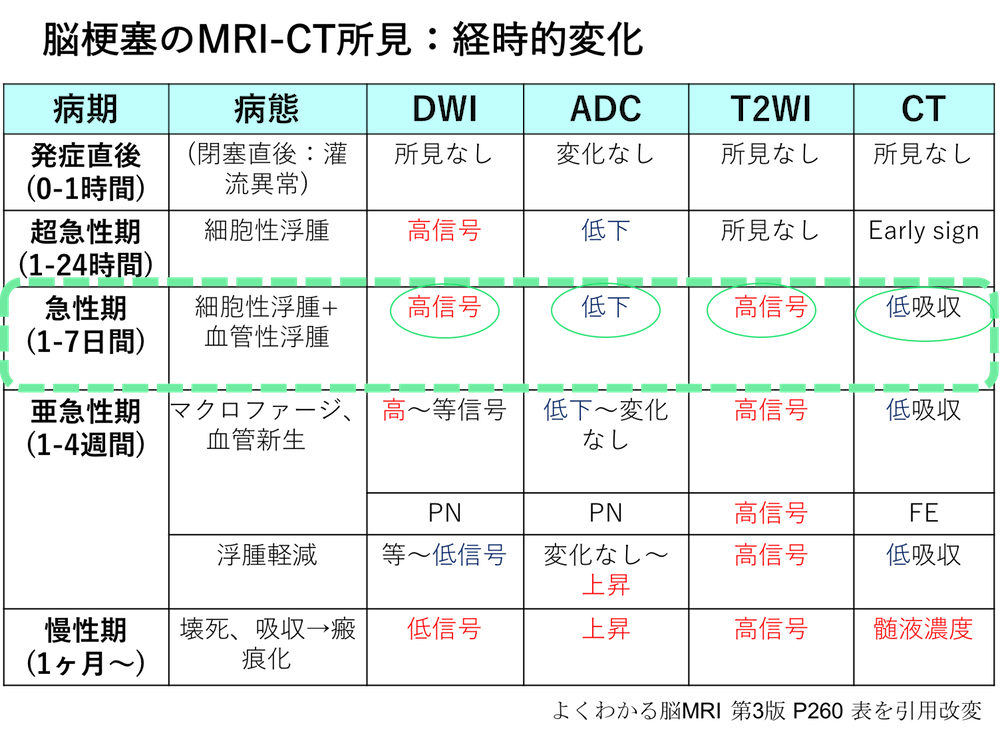

ちなみに、陳旧性ラクナ梗塞と白質変性、血管周囲腔の信号パターンは以下のようになります。

| ラクナ梗塞 | 白質病変 | 血管周囲腔 | |

| T1強調像 | 低信号 | 等〜低信号 | 等〜低信号 |

| T2強調像 | 明瞭な高信号 | 高信号 | 高信号 |

| FLAIR | 等〜高信号

時に、低信号 |

明瞭な高信号 | 等〜低信号 |

| 周囲 | T2WI,FLAIRにて不規則な高信号 | 周囲に高信号を伴わない。 | |

| その他 | 最大径3mm〜15mm | 3mm以下 |

この関係の最大のポイントは、

T2WIやFLAIRで高信号→ラクナ梗塞!!!としてはいけない

ということです。

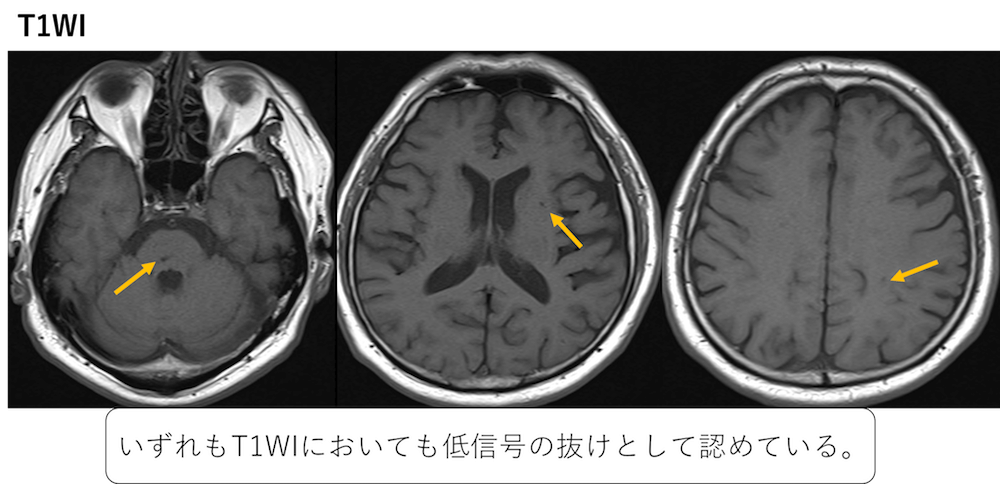

T2WIやFLAIRで高信号であっても、T1WIで低信号の抜けを認めないとラクナ梗塞と言ってはいけないということです。

T2WIやFLAIRで高信号であっても、T1WIで低信号の抜けがなければ、白質変性です。

※なんでもかんでもT2WIやFLAIRで高信号→ラクナ梗塞と診断されて、神経内科や脳外科に回すのはやめて欲しいと知り合いの先生も言っていました。

※T1WIの撮影がない場合はT2WIで明瞭に高信号であるか、FLAIRで抜けを認める点などに着目します。

ということでこの症例では、T1WIが撮影されていましたので、少し丁寧にT1WIもチェックしてみましょう。

確かにこれらの部位に一致してT1WIでも低信号の抜けとして認めていますね。

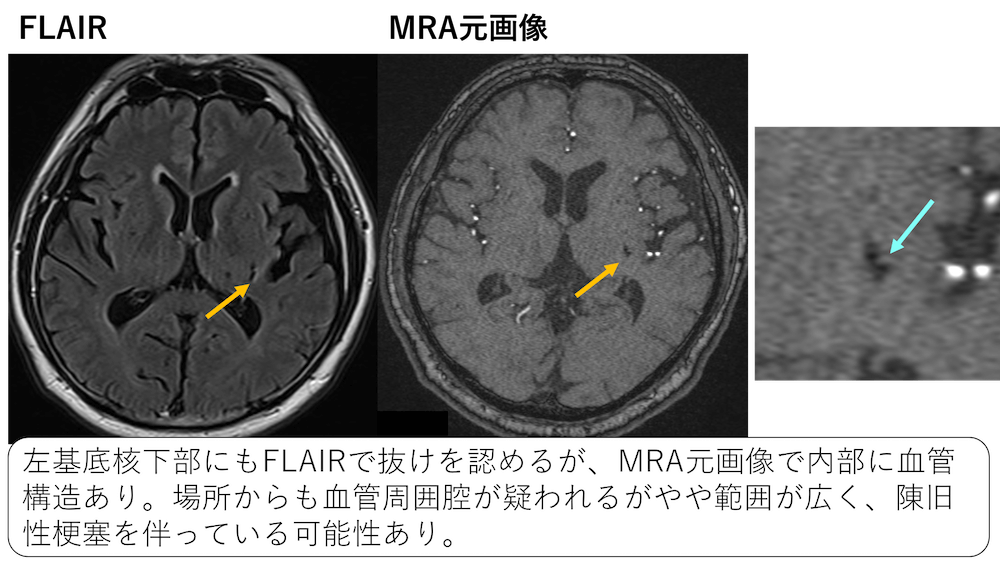

なお、左基底核下部にもFLAIRで抜けを認め周囲に高信号を認めていますが、MRA元画像で内部に血管構造を認めており、また部位からも血管周囲腔が疑われます。

※ただし、血管周囲腔にしてはやや範囲が広く、同部にも陳旧性ラクナ梗塞を伴っている可能性はあります(そういう意味ではちょっと今回の血管周囲腔は特殊です)。

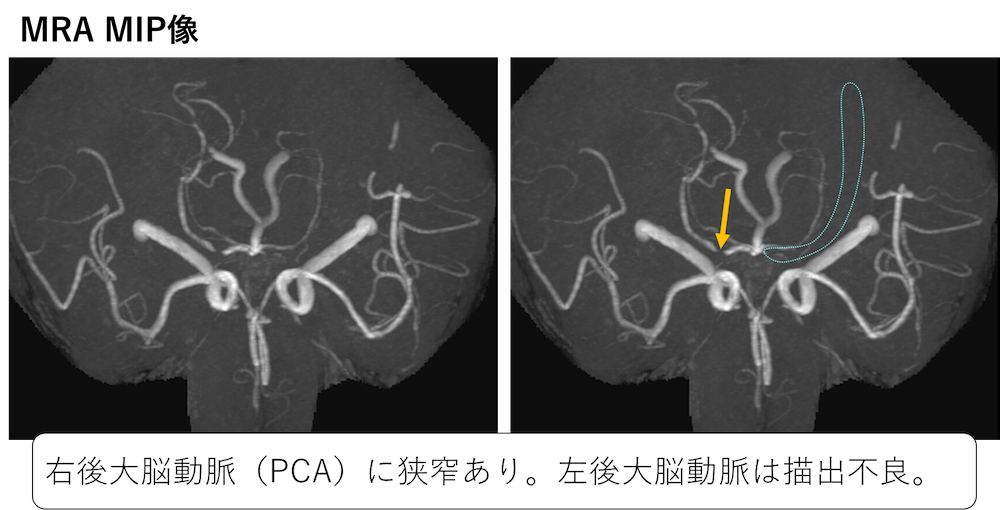

またMRAでは右後大脳動脈に狭窄を認めており、左の後大脳動脈が描出不良です。

その代わり、両側の上小脳動脈(SCA)の発達があり、これにより後大脳動脈領域が栄養されている可能性があります。

このMRA所見は今回の梗塞とは因果関係はなさそうです。

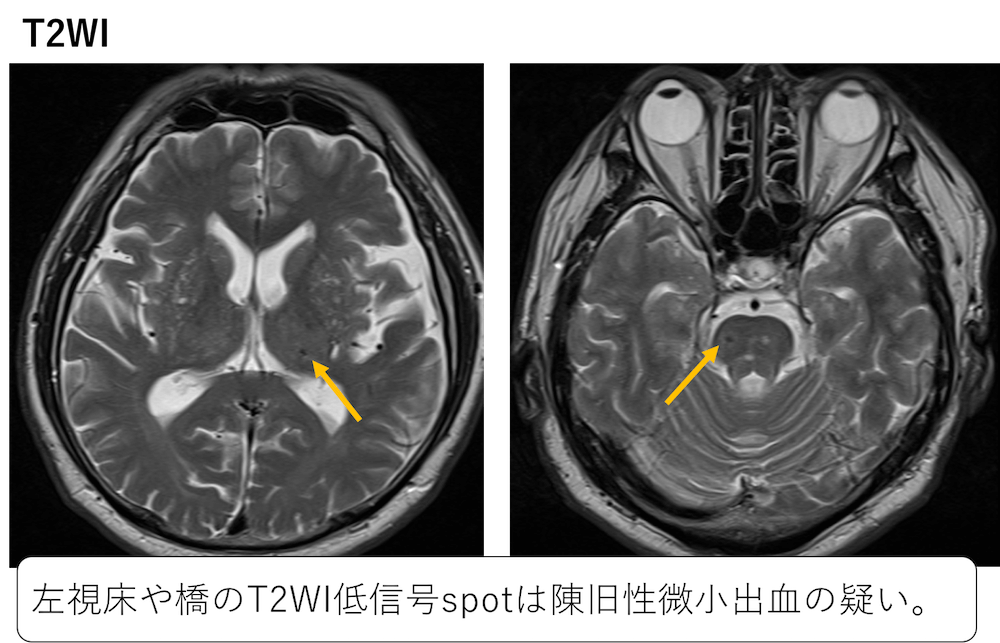

またT2WIで左視床や、橋右側に低信号spotを認めていますが、これは陳旧性の微小出血が疑われます。

※陳旧性の微小出血の描出にはT2*強調像やSWIが有用ですが、T2WIでもこのように低信号として認めることがあります。

診断:右被殻ラクナ梗塞(急性期以降)

+陳旧性多発ラクナ梗塞

+陳旧性多発微小出血

+右後大脳動脈狭窄

+左後大脳動脈描出不良

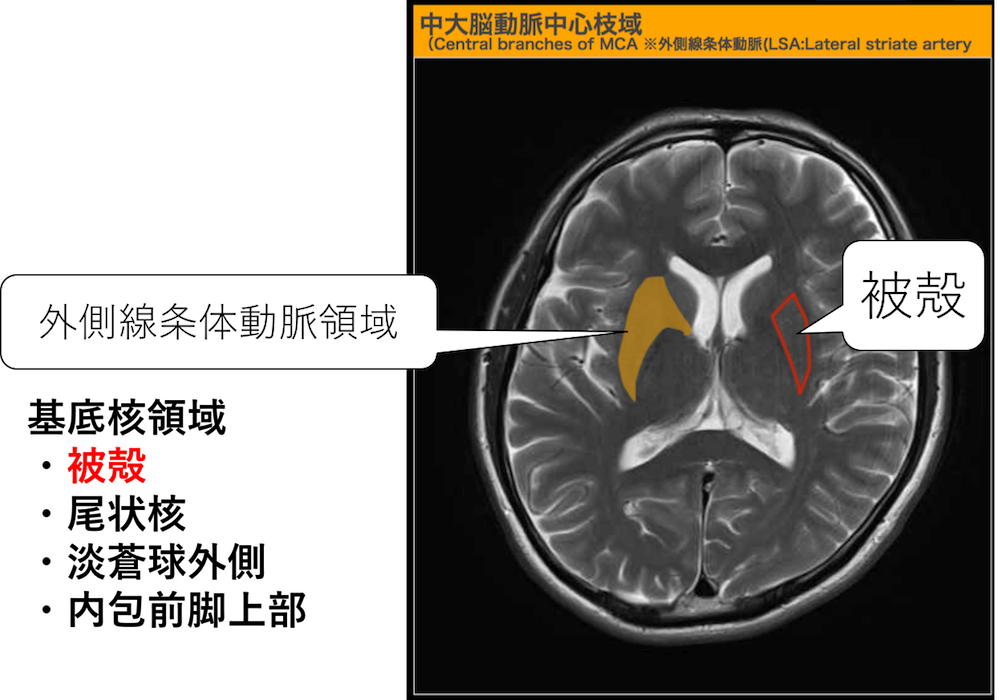

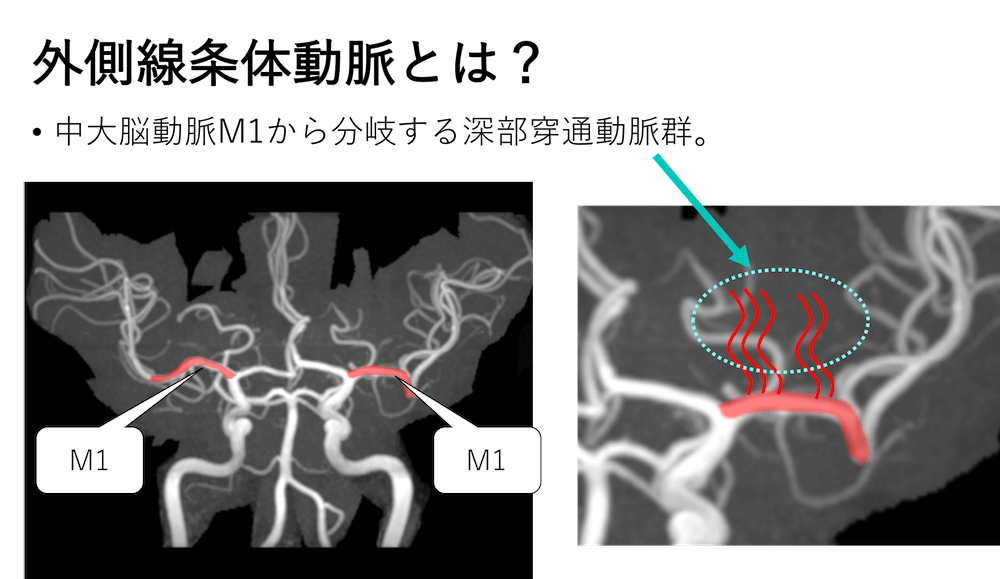

さて、今回のラクナ梗塞を起こしている被殻を栄養する血管について見ていきましょう。

被殻は、上のように外側線条体動脈が栄養する範囲に入っています。

上の図は画像診断ツールで確認できます。

で、この外側線条体動脈とはなんぞやということですが、

中大脳動脈M1(水平部)からの深部穿通動脈

です。

上の様に1本ではなく、中大脳動脈M1から複数の血管群を指します。

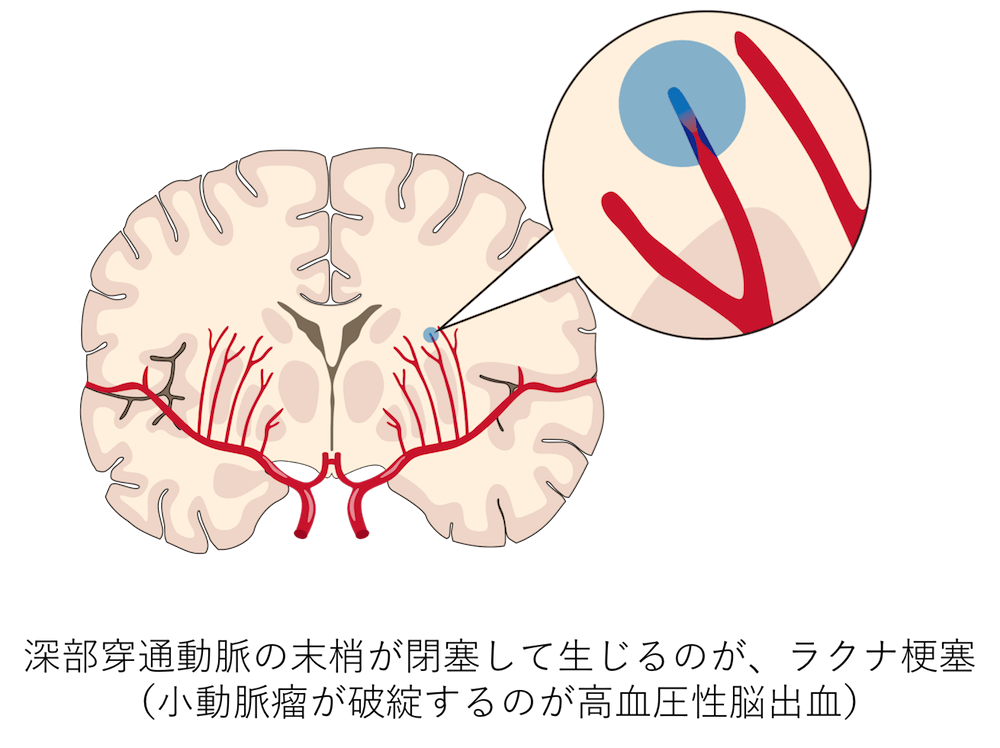

この血管の1本の末梢が高血圧が原因で詰まったものをラクナ梗塞といいます。

一方で、この深部穿通動脈の末梢の小動脈瘤が破綻するのが高血圧性の脳出血でした。

- 血管が詰まる→脳梗塞

- 血管が破れる→脳出血

一見逆の現象ですが、高血圧によりこれらは混在することがあります。

関連:ラクナ梗塞とは?症状、MRI画像診断、治療をわかりやすく!

【頭部】症例28の動画解説

ラクナ梗塞の解説動画

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

ときどきある「診断自体は難しくないけど」パターンですね(;’∀’)

FLAIRで抜けがある梗塞、というのもあるのですね…

T2WI/FLAIRでパッと低信号がみられても、梗塞、微小出血、血管周囲腔といろいろ可能性があるんですね。

神経内科の先生を振り回さないためにも、もっと区別できるように頑張ります!

アウトプットありがとうございます。

>FLAIRで抜けがある梗塞、というのもあるのですね…

むしろFLAIRで抜けないものまで梗塞と取らないようにした方がいいかもしれませんね。

>もっと区別できるように頑張ります!

この区別がなかなか難しくて、区別できないこともしばしばあります。

大事なのはT2WIやFLAIRで高信号なものをなんでもかんでも陳旧性脳梗塞→神経内科、脳外科受診!!

としないことですね。

ラクナ梗塞だけでなく、その他の所見として、陳旧性多発ラクナ梗塞、陳旧性多発微小出血、右後大脳動脈狭窄、左後大脳動脈描出不良など、盛りだくさんでした。さすがに、すべて正確に、指摘することはできませんでしたが、今回の患者のヒストリーを表している所見だと思うので、丁寧に拾えるようになりたいと思います。

アウトプットありがとうございます。

>陳旧性多発ラクナ梗塞、陳旧性多発微小出血、右後大脳動脈狭窄、左後大脳動脈描出不良など、盛りだくさんでした。

おっしゃるように盛りだくさんでしたね(^_^;

>今回の患者のヒストリーを表している所見だと思うので、丁寧に拾えるようになりたいと思います。

ですね。意外と盲点となりやすい所見もあるかと思いますので、丁寧にかといって過剰にはならない程度(深部白質変性を陳旧性脳梗塞としないなど)に取っていきましょう。

脳梗塞におけるT1の観察の仕方がよく分かりました。少なくともDWIは撮影されると思うので、T2やFLAIRで高信号でもDWIで高信号ではなく症状が急性でない場合はあまり焦らなくてもよさそうだと感じます。

深部皮質下の白質変性は無症候性のラクナ梗塞後変化と捉えていましたが、表の各シーケンスの信号からすると「梗塞して実質が完全になくなっているもの」と「虚血変化等により細胞がダメージを受けているもの」といった違いなのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>T2やFLAIRで高信号でもDWIで高信号ではなく症状が急性でない場合はあまり焦らなくてもよさそう

そうですね。高信号の部位にもよりますが、好発部位ならば焦る必要はありません。

>「虚血変化等により細胞がダメージを受けているもの」

深部白質変性はむしろこちら側ですね。

高血圧や加齢による変化と言われています。

今日もありがとうございます。ついついDWIやT2.FLAIRだけでラクナ梗塞としてしまうことがあったのでT1までちゃんとみて判断したいと思いました。

そうですね。

T1WIが撮影されている場合は必ずチェックするようにしましょう。

脂肪腫や出血などT1WIで見つかったりすることもあります。

結局各シークエンスで何を注目してみるかが,イマイチ整理できていなかったのですが,今回の症例で理解が深まりました!

今後はそれぞれ注目して読影したいと思います.

それはよかったです。

慣れるまでは難しいかもしれませんが、パターンは限られているのでこの機会に習得してください。

T1WIでの低信号には着目できていませんでした。勉強になりました。

撮影されている場合は、T1WIも必ずチェックしましょう。

脳梗塞のみでなく、脱髄疾患などでも低信号になるので有用です。

こんにちは。いつもお世話になっております!

はじめにT2で被殻の高信号をみたときに、etat crible(血管周囲腔)かな?と思ったのですが、右のDWI高信号とADC低信号の部分は急性期の梗塞によるものと判断することができました。

しかし同じ被殻の他のT2高信号の部位はFLAIRで低信号であり、かつT1で低信号がみられるもののはっきりとはしていないと感じられて、血管周囲腔によるものであると考えてしまいました。

しかしごろ〜先生の解説の通り、よく目をこらすと、左の被殻でFLAIRで低信号の周囲が高信号で縁取りされているので、陳旧性の梗塞だったのですね…。

陳旧性ラクナ梗塞、白質変性、血管周囲腔の鑑別はもう少し経験を積む必要があると感じました。

復習しておきます!!

アウトプットありがとうございます。

>よく目をこらすと、左の被殻でFLAIRで低信号の周囲が高信号で縁取りされているので、陳旧性の梗塞だったのですね…。

そうですね。取り過ぎはNGですが、ここまで明瞭なものは陳旧性梗塞と取って問題ありません。

実際はどっちかわかりにくいものも多々ありますが・・(^_^;

T2WIでの高信号を見落として超急性期ラクナ梗塞としてしまいました。反省ですね。ラクナ梗塞だったのであまりMRAをきちんと確認せず狭窄なしとしていました。あまりaxialで何もないとPCAをチェックしていなかったので今後きちんと見ようと思いました。

アウトプットありがとうございます。

>T2WIでの高信号を見落として超急性期ラクナ梗塞としてしまいました

常に3つの組み合わせをチェックしましょう。

>PCAをチェックしていなかったので今後きちんと見ようと思いました。

そうですね。今回の梗塞とは関係ないところですが、1つ見つけて安心しないことが大事ですね。(自分に言い聞かせています(^_^;))

すみません言葉の定義に関してですが、外側線条体動脈とレンズ核線条体動脈は同義でよろしかったでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>外側線条体動脈とレンズ核線条体動脈は同義でよろしかったでしょうか?

外側線条体動脈と記載されている教科書やレンズ核線条体動脈を記載されている教科書がありますので個人的には同義と考えています。

ただし、脳MRI 1,正常解剖 第2版P277には、以下の様な記載があります。

「中大脳動脈から起始する脳底穿通動脈は、一般には『レンズ核線条体動脈』と呼ばれているが、この名称はAlexanderらの解剖学者は不適切と考えている。レンズ核という名称は被殻と淡蒼球を含むが後者は、中大脳動脈の穿通動脈の関与はわずかで主に前脈絡動脈から栄養されるからである。」

というものです。

それを理由にこちらの教科書では、外側線条体動脈が採用されています。

ですが、レンズ核線条体動脈と記載されている教科書もかなりたくさんあります(専門的な書籍から、「病気がみえる」まで)ので、面倒ですがほぼ同じものとして覚えておくのが無難かと思われます。

関連記事

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/38301

いつもお世話になっております。T2において左右の横静脈洞に目がいったのですが、右横静脈洞の方が左より発達しているような気がするのですが、これはMRIのスライスの問題なのでしょうか。それとも、横静脈洞の太さに関して左右差がある人もいるのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

T2WIよりもFLAIRの方がわかりやすいですね。

スライスの問題もありますし、ある程度は左右差もあります。

今回くらいの左右差の見え方はしばしばある範囲です。