症例69

【症例】40歳代 女性

【主訴】倦怠感、心窩部痛、嘔気・嘔吐

【現病歴】2日前から嘔気嘔吐あり。生食歴なし、海外渡航歴なし、しゃぶしゃぶを4日前に食べた。

【アレルギー歴】なし

【身体所見】意識清明、BT 37℃、心窩部に軽度の圧痛と反跳痛あり、Murphy徴候陰性。

【データ】WBC 14700(分画好中球 51.4、好酸球 29.3)、CRP 0.33

画像はこちら

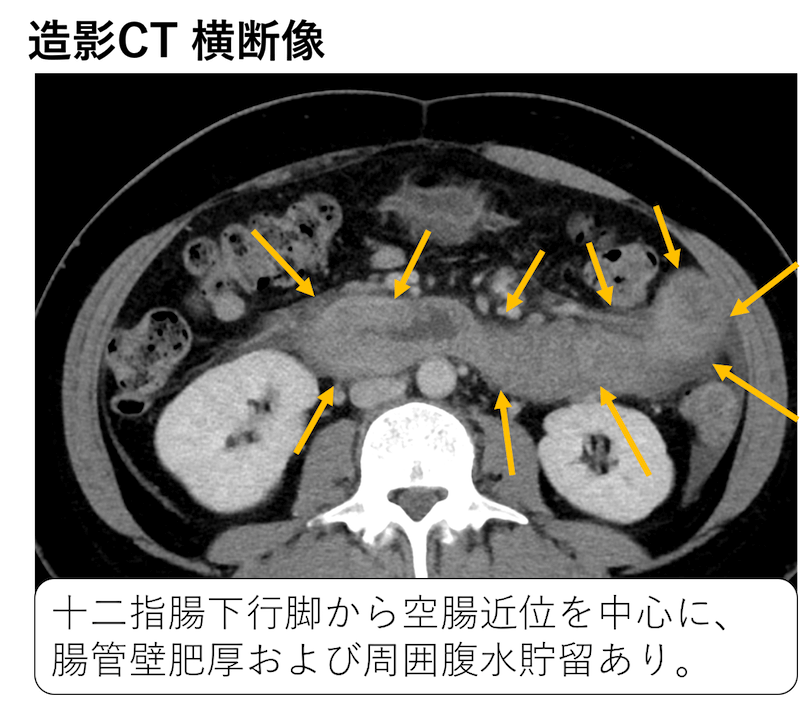

十二指腸下行脚から空腸近位にかけて腸管の壁肥厚を認め、周囲脂肪織濃度上昇および腹水貯留を認めています。

十二指腸下行脚周囲のこのような所見を見た場合、急性膵炎の波及も鑑別に挙がりますが、膵周囲にはとくに脂肪織濃度上昇は認めておらず主座はこれらの腸管であることがわかります。

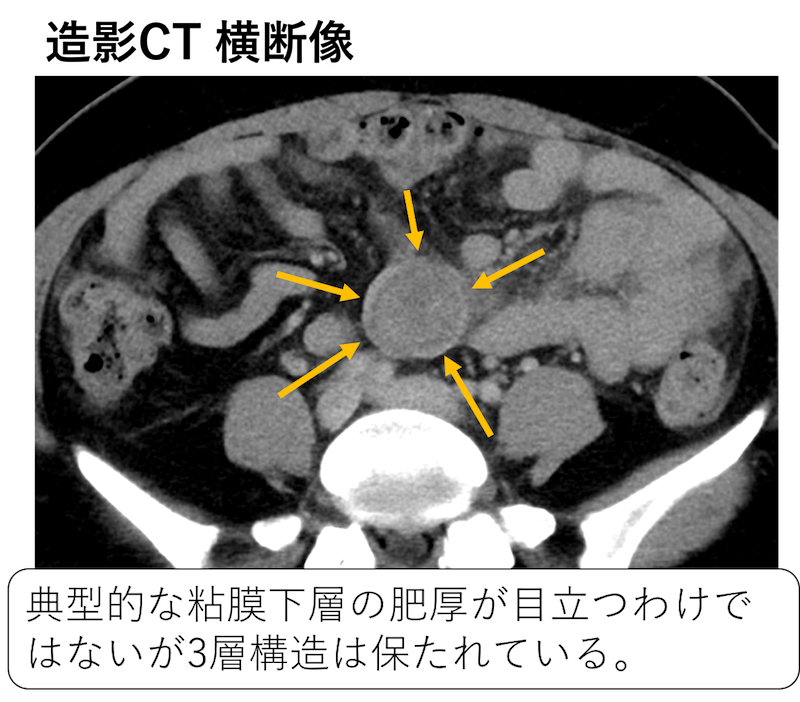

壁の肥厚の仕方は3層構造が失われて高吸収のみが目立つ部位もありますが、空腸を中心に層構造は保たれていることがわかります。

典型的な粘膜下層の肥厚ではなく、粘膜ー粘膜下層が肥厚しているような肥厚の仕方です。

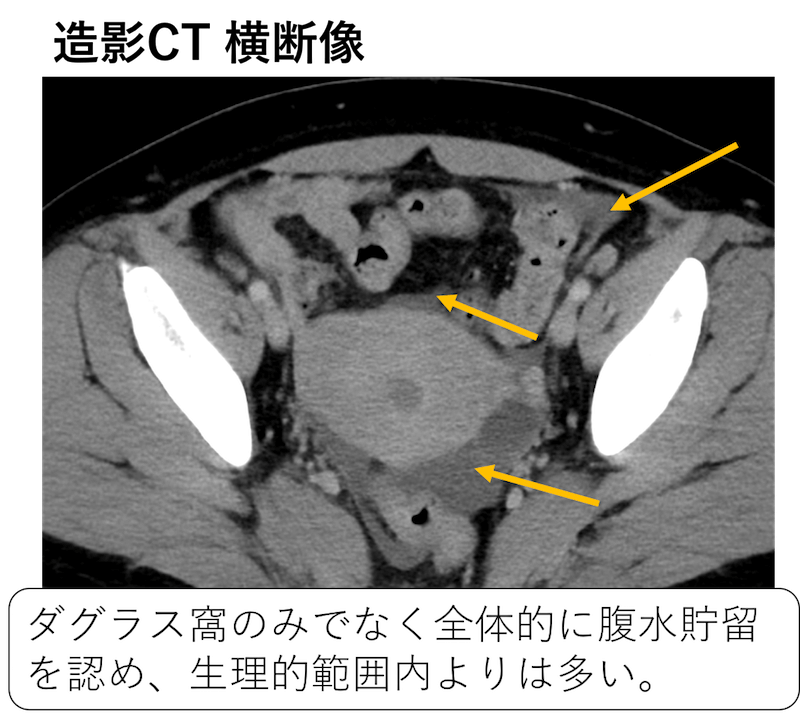

またダグラス窩などに腹水貯留を認めています。

ダグラス窩の腹水のみならば生理的範囲内でも説明可能な量ですが、腹水は

- 肥厚した十二指腸下行脚ー空腸周囲

- 両側傍結腸溝

- 子宮腹側

などにも認めており、それほど量は多くないものの、生理的範囲内よりは多い量です。

今回は、

- 層構造は基本的に保たれた壁肥厚を認めている

- 腹水が生理的範囲内よりも多い量認めている

- 好酸球が増大している

という特徴があります。

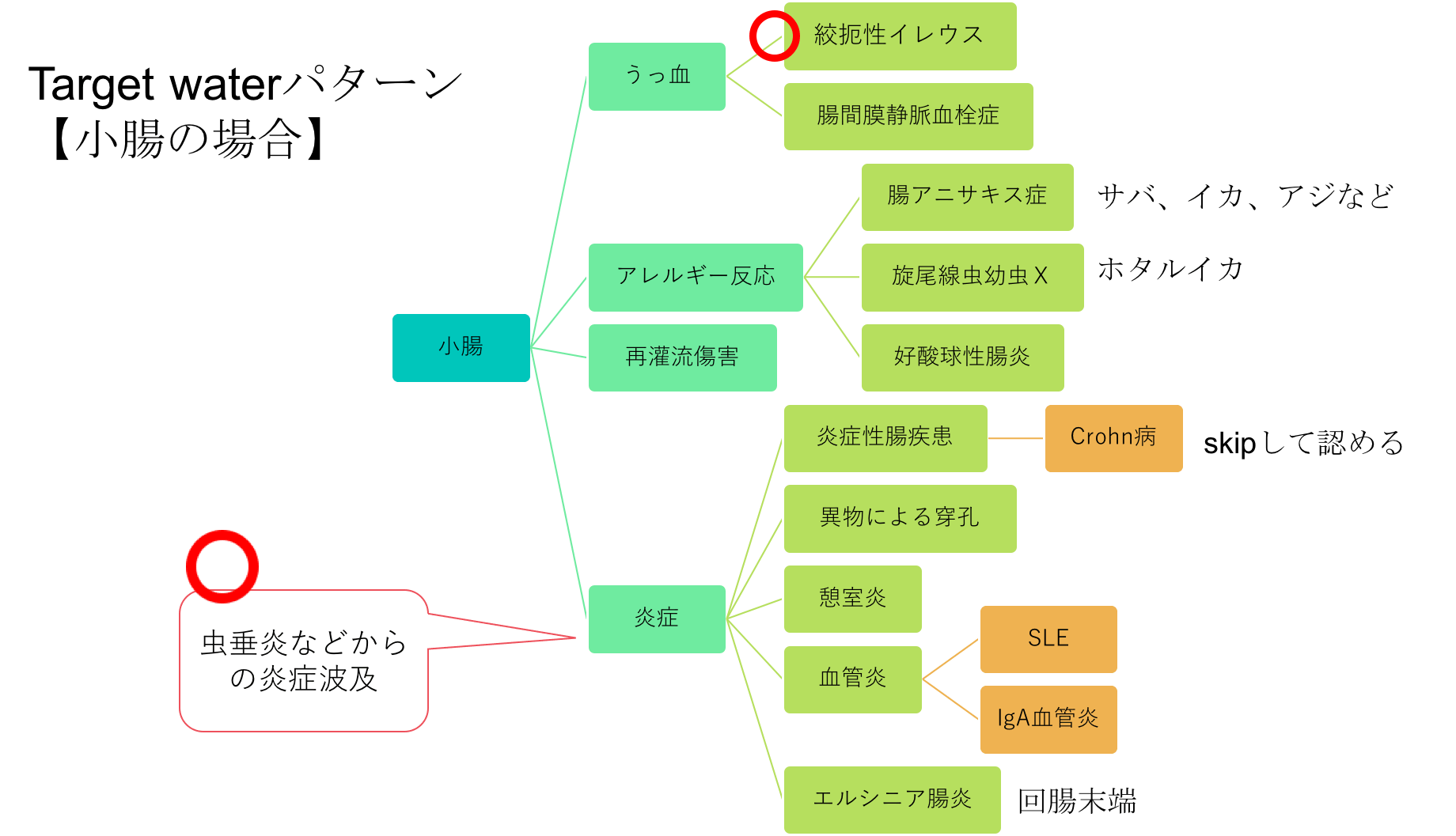

小腸で3層構造を保った壁肥厚の鑑別は、

このような疾患が鑑別に挙がります。

さらに今回好酸球が増加しており、腹水を認めていることからも、

- アニサキス症

- 旋尾線虫幼虫Ⅹ

- 好酸球性腸炎

といったアレルギー疾患がより鑑別の上位に挙がります。

ただし、生ものの魚介類の摂取などの寄食歴は認めません。

好酸球性腸炎が考慮され、入院加療となりました。

さて、好酸球性胃腸炎の診断指針(2015年)は以下のようになっています。

【必須項目】

- 症状(腹痛,下痢,嘔吐等)を有する。→○

- 胃,小腸,大腸の生検で粘膜内に好酸球主体の炎症細胞浸潤が存在している(20/HPF 以上の好酸球浸潤,生検は数カ所以上で行い,また他の炎症性腸疾患を除外することを要する)→○

- 腹水が存在し,腹水中に多数の好酸球が存在している。→△(腹水は存在するが腹水穿刺はされていない)

【参考項目】

- 喘息などのアレルギー疾患の病歴を有する。→×

- 末梢血中に好酸球増多を認める。→○

- CT スキャンで胃,腸管壁の肥厚を認める。→○

- 内視鏡検査で胃,小腸,大腸に浮腫,発赤,びらんを認める→○

- グルココルチコイドが有効である。→○

※1と2、または1と3は必須。これら以外の項目も満たせば可能性が高くなる。

とされています。(今回認めたもの→○、やや認めたもの→△、認めていないもの→×としています)

上部消化管内視鏡で、胃および十二指腸の生検が行われました。(最も所見が強い空腸は行われておりません)

好酸球数が数えられました。

- 十二指腸=504 cells/3×HPFs = 168 cells×HPF >20/HPF

- 胃=33 cells/3×HPFs = 11 cells×HPF<20/HPF

となり、十二指腸では、好酸球性腸炎の基準を満たしました。

(空腸は生検されていませんが、主座はむしろ空腸であり、おそらく満たされていたと推測されます)

これらから診断基準を満たしており、最終的にも

診断:好酸球性腸炎

と診断されました。

ステロイドで加療され、反応良好となり退院となりました。

ただし、アレルゲンは同定できませんでした。

加療後11日目のCTです。

腸管の壁肥厚像は軽減している様子がわかります。

今回の画像診断のポイントは、

- (少しわかりにくいところもありますが)小腸に3層構造を保った壁肥厚がある→単なる腸炎ではない!

- 腹水貯留を伴っている→O-157腸炎、偽膜性腸炎、好酸球性腸炎、アニサキス腸炎、ループス腸炎(SLE)を中心に考慮。

- 好酸球増多を伴っている→寄生虫感染やなんらかのアレルギー疾患を考慮

という点です。

まれな疾患ですので、好酸球性腸炎!とは言えなくても、これらの所見から単なる「感染性腸炎でしょう」とはしないことが重要です。

好酸球性腸炎のCT画像所見

消化管壁の層構造が比較的保たれた壁肥厚が見られた場合に本症を疑う。

基本的に消化管粘膜のアレルギー反応のため粘膜〜粘膜下層主体に変化を生じるが、アレルゲンの曝露が持続すれば、より深層の筋層や漿膜層にも好酸球が浸潤し、場合により筋層や漿膜下が炎症の主体となることがある。

このため、粘膜のみに病変が限局し炎症が軽度である場合には画像所見に現れにくく、炎症が強くなると壁肥厚として所見に現れる。

また、浸潤が持続的に筋層に及び、消化管狭窄が生じると腸閉塞で発症し、漿膜に及ぶと腹水を伴うことが多くなる。

(すぐ役立つ救急のCT・MRI 改訂第2版P233)

ということで、

- 3層構造が保たれている

- 粘膜ー粘膜下層の肥厚が主体(一部粘膜の肥厚が目立つ部位もある)

- 腹水も一部出認めている

という点から、今回は本疾患を鑑別に挙げることが重要です。

関連:

その他所見:

- 尿量は少なめだが、膀胱壁肥厚あり。膀胱炎を伴っている可能性あり。

- 左腎嚢胞あり。

症例69の動画解説

補足:3層構造を保った壁肥厚とその鑑別まとめ

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

今回は、好酸球↑が「大ヒント」になったかな、と思います(^▽^)/

腹水は生理的範囲としてしましました(^-^; もう少し見慣れないとですね(^-^;

あと、「見慣れない」ついでにもうひとつですが、

左付属器領域に嚢胞が見えますが、これは「卵巣」でいいですか?

これは大体何ミリくらいになるんでしょう?

生理的にこのくらいになるものですか (「そろそろ排卵されるもの」みたいな)?

お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます

アウトプットありがとうございます。

>今回は、好酸球↑が「大ヒント」になったかな、と思います(^▽^)/

そうですね。好酸球↑は隠すべきではなく、重要な情報ですので入れました。

>左付属器領域に嚢胞が見えますが、これは「卵巣」でいいですか?

これは大体何ミリくらいになるんでしょう?

卵巣でよいです。測定したところ長径3.5cmでした。

この程度ですと閉経前ですし、生理的範囲内です。

小腸の腸管浮腫の特徴がよくわかっていい症例ですね.勉強になりました.

アウトプットありがとうございます。

そうですね。小腸の場合、層構造を保った壁肥厚を見た場合は今回のような疾患を鑑別に挙げましょう。

お世話になっています。

膀胱の著明な壁肥厚がありますが、好酸球性膀胱炎でしょうか?

再度すいません。

治療後のCTなどはありますでしょうか、小腸や膀胱の変化を見てみたいと思います。

現状手元にはありません。

その後のCTがあるかまた調べてみます。

治療後のCTを追加しました。

治療後の画像ありがとうございました。

加療後の膀胱壁肥厚と加療前の膀胱壁肥厚(尿量が少ないとは言え…)を比べると、加療後、肥厚は残りますが、浮腫状の肥厚が軽減していると感じました。よって、好酸球膀胱炎の可能性はあったのではないかと思いました。

アウトプットありがとうございます。

>好酸球膀胱炎の可能性はあったのではないかと思いました。

画像のみでは診断できないですが、同じくそう思いました。きっとそうでしょうね(^o^)

アウトプットありがとうございます。

>好酸球性膀胱炎でしょうか?

これについては、膀胱鏡が行われておらずなんとも言えませんね。

ご回答ありがとうございます。

ご無理を言ってすいません。

「好酸球性腸炎に合併した好酸球性膀胱炎」を読んだことがあって、冠状断で膀胱が浮腫状に見えたので、気になってしまいました。

こんばんは!毎日お世話になっております。

今回は「好酸球性腸炎の疑い」というところまで、指摘することができました。好酸球の上昇が大きなヒントになったように思います。しかし、アレルギーの既往がなかったのでどこまで疑わしいのか少し迷いました。

腹水も生理的範囲をやや逸脱しているかなぁ、という感覚がわかるようになってきました。

何事も練習を続けて場数を踏むのが大事なんだなぁと感じました。

アウトプットありがとうございます。

>今回は「好酸球性腸炎の疑い」というところまで、指摘することができました。好酸球の上昇が大きなヒントになったように思います。

実際の現場でも、好酸球上昇がヒントになったり、好酸球性腸炎を考えるきっかけになります。

>腹水も生理的範囲をやや逸脱しているかなぁ、という感覚がわかるようになってきました。

それもよかったです。

3層構造を保った小腸の壁肥厚+腹水貯留 といった所見を上手く拾って鑑別を挙げられるようにしましょう。

「腸管壁の肥厚が層構造を保っているか否か判断すること」

ということは

「WBCの分画の評価をすること」

と同様に重要であることがよくわかります(^▽^)/

もしかしたら自然経過で治ったのかもしれませんけど、

ステロイド治療ができたかできなかったかで、少なくとも苦しさは大分変わったはずですよね。

冒頭いずれも、急いでいると見落としがちになることもあるので、要注意ですね☆

アウトプットありがとうございます。

>「腸管壁の肥厚が層構造を保っているか否か判断すること」

ということは

「WBCの分画の評価をすること」

と同様に重要であることがよくわかります(^▽^)/

そうですね。

単に「腸炎でしょ」というゴミ箱診断ではなくて、ある程度根拠をもっていきたいところですね。

お世話になっております

小腸に3層構造を保った壁肥厚がある→単なる腸炎ではない!

との記載がありますが、普通の腸炎でも3層構造を保った壁肥厚と認識しておりました(壁構造を保っていないものは腫瘍を疑うと考えております)

普通の腸炎との鑑別点は肥厚している部位が粘膜層か粘膜下層かの認識でよろしいでしょうか?

また壁肥厚の部位は単純ctでもわかるものでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>普通の腸炎でも3層構造を保った壁肥厚と認識しておりました(壁構造を保っていないものは腫瘍を疑うと考えております)

結腸炎の場合はそれでよいのですが、ウイルス性小腸炎の場合は、あまり粘膜下層の肥厚を伴わないのが特徴です。

壁肥厚は単純CTでもわかりますが、厳しい場合もありますね(^_^;)

こちらに再度挑戦ください。

回答提出いただいて大丈夫です。

https://imaging-diagnosis.com/view/mP78wNgM