補足症例1

【症例】20歳代 男性

【主訴】心窩部痛、水様性下痢

【身体所見】意識清明、発熱なし、腹壁soft、心窩部軽度圧痛あり、反跳痛なし。

【データ】WBC 9800、CRP 0.01

画像はこちら

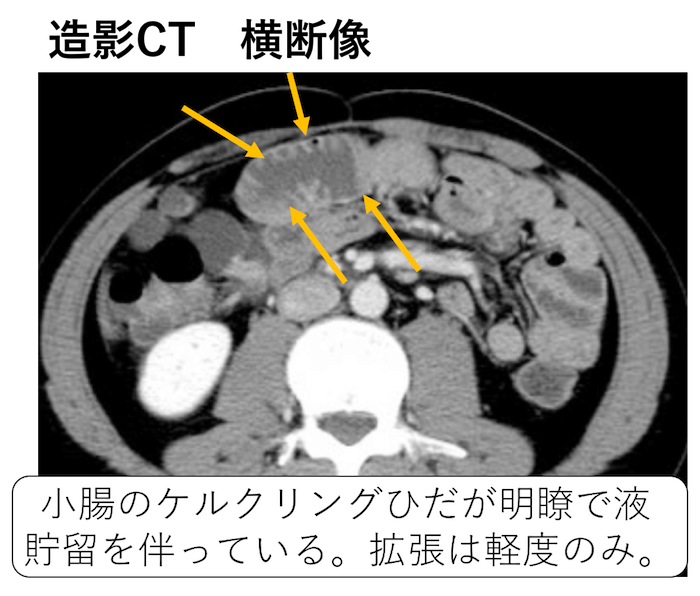

小腸のケルクリングひだが明瞭な部位があり、液貯留を伴っています。

腸管の拡張は軽度のみです。

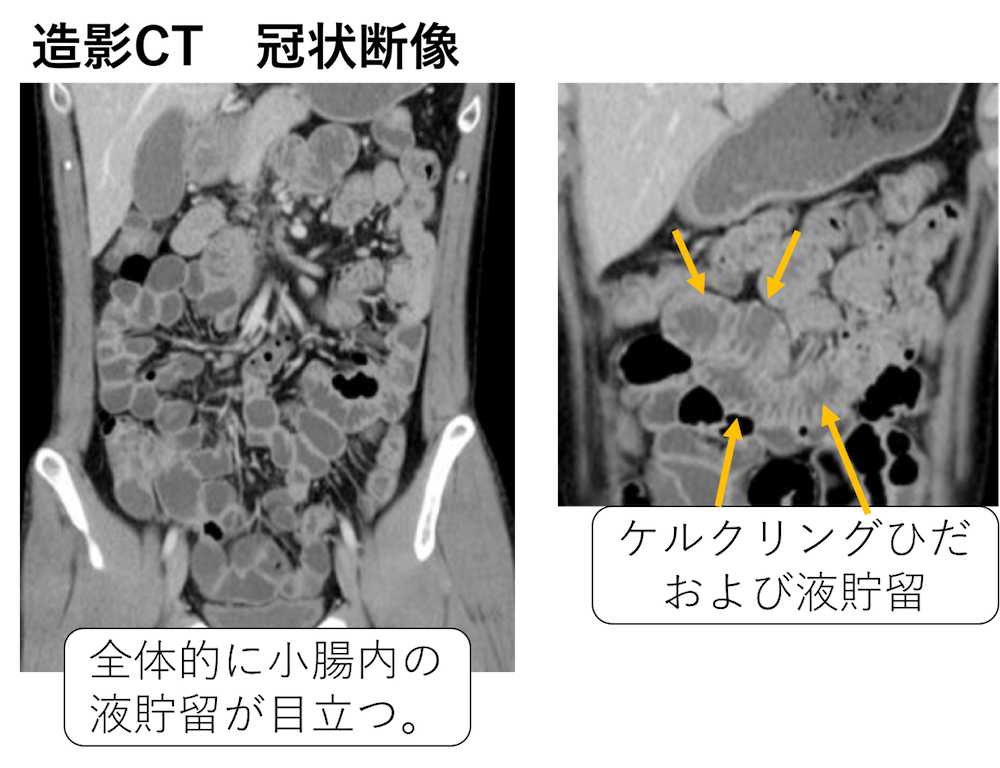

冠状断像において全体像が把握が把握できます。

全体的に小腸内の液貯留が目立ちます。

また一部でケルクリングひだが目立つ部位があります。

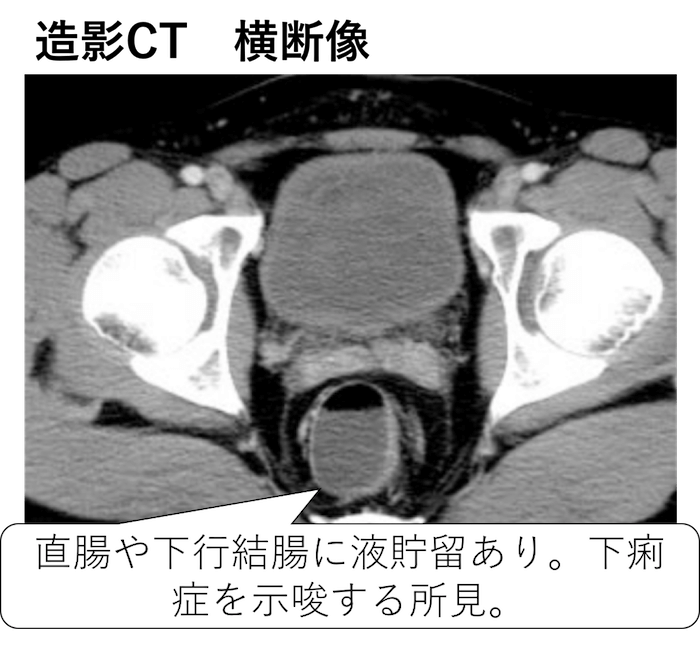

また直腸を中心にS状結腸や下行結腸の一部に液貯留を認めています。

症状の下痢に矛盾しない所見です。

さて、今回の特徴はそれほど特異的な所見がないということです。

- 小腸に液貯留が目立つ。

- ケルクリングひだが見え、一部で軽度拡張がある。

- 一部で壁肥厚を認めていますが、いわゆる3層構造を保った壁肥厚(粘膜下層の肥厚)ではない。

どれも地味ですね。

なんかもっと、なんたらサインとかないのか!

と思ってしまいますね。

「何もなし!!感染性腸炎でしょうね!」で帰しそうですね。

正解です!!

これが感染性腸炎、なかでも小腸型の特徴です。

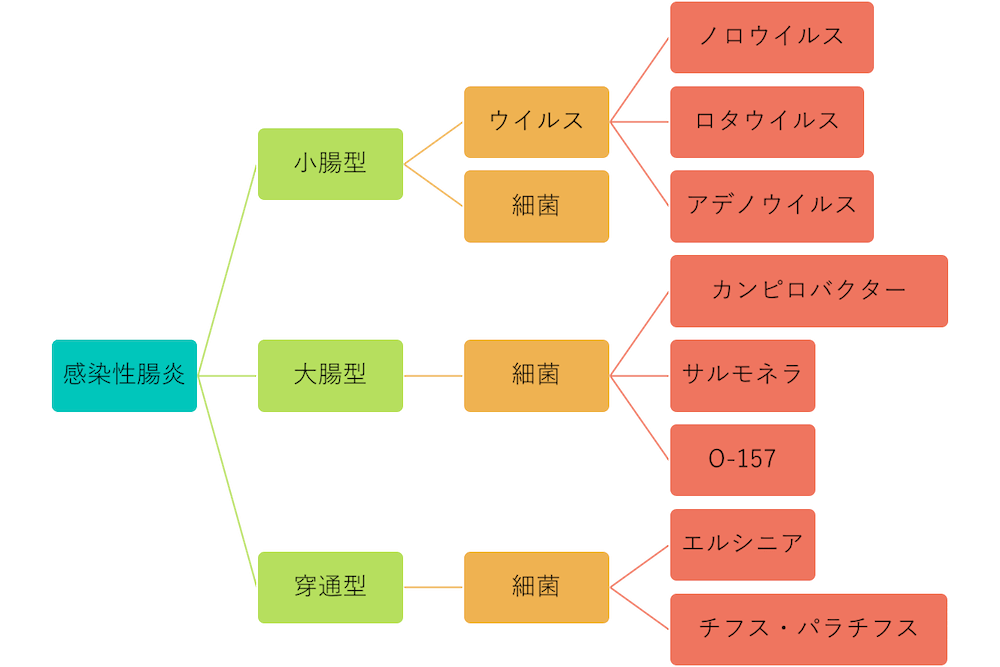

感染性腸炎の分類

感染性腸炎は以下のように分けられます。

なかでも最も頻度が高いのが、小腸型です。

小腸型の中でも頻度が高いのがウイルス型です。

小腸型の感染性腸炎の画像所見

小腸型の感染性腸炎の画像所見1)としては、

- 小腸を中心に多量の液貯留を認める。

- 内腔の拡張は軽度でガスは少ない。

- 通常、壁の浮腫性肥厚を認めない。(∵この群は粘膜に侵入しないため)

といったものが挙げられます。

The 地味ですね。

壁の浮腫性肥厚を通常認めないのです。

そして、逆に、小腸壁に浮腫性変化を認めた場合は、

- 腸管アニサキス症

- 血管炎

- 循環障害によるものなど

を考える必要があるとされます。

感染性腸炎はよくゴミ箱診断!と言われます。

「あれでもないし、これでもないし、(決定打はないけれど)まあ症状から感染性腸炎でしょう。」

と診断されることがほとんどです。

そしてそれでほとんど正解なのが感染性腸炎でもあります。

ですが、もしCTが撮影された際には、こういった地味な所見を丁寧に拾っていき、

画像からも感染性腸炎が疑われる。

とわかれば、

(๑•̀д•́๑)キリッ「感染性腸炎でしょう!」

と言うときの顔が少し自信に満ちあふれそうですよね。

是非この機会にこれらの所見を意識してみてください。

診断:感染性腸炎(小腸型)疑い

※便培養からアデノウイルスが検出されました。

最終診断:アデノウイルスによる感染性腸炎(小腸型)

その他所見:

- 胃内の高吸収は内服薬と思われます。

- 小腸間膜沿いに小リンパ節が散見されます。

参考文献:1)臨床画像 Vol.34 No.10増刊号,2018 P177

補足症例1の解説動画

関連動画

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

今日も勉強になりました!

連続している小腸の拡張、

少しニボーがある様な、気がして

小腸イレウスと判断してしまいました。

イレウスなら閉塞部位を、と思って探してもないので、

感染性腸炎?と思いましたが、

判断する画像所見の知識がなく、

自身を持ってかけませんでした。

小腸の感染性腸炎の画像所見として

小腸を中心に多量の液貯留を認める。

内腔の拡張は軽度でガスは少ない。

通常、壁の浮腫性肥厚を認めない。

ですね。

よく覚えておきます。

今日もありがとうございました。

アウトプットありがとうございます。

>小腸の感染性腸炎の画像所見として

小腸を中心に多量の液貯留を認める。

内腔の拡張は軽度でガスは少ない。

通常、壁の浮腫性肥厚を認めない。

そうですね。あと壁の造影効果が目立つことがありますので覚えておいてください。

確かにそうですね。普通に何らかの感染性腸炎を考えればよかったのですね。深読みしてo-157って書いてしまいました。

追加で特に問題ないのですが、問題画像の方に年齢性別が今回はありませんでした。一応ご報告です。

報告いただき、ありがとうございます。

新しいページを作ると何かと漏れがあることがあるので、報告大変ありがたいです。

アウトプットありがとうございます。

>深読みしてo-157って書いてしまいました。

O-157は右半結腸を中心にかなり目立った3層構造を保った壁肥厚となりますので覚えておきましょう。

こういう症例は勉強になります(^^)/

普段はこの症例にCTをとらないので、

もしこの人のお腹を見たらこうなるんだな〜っていうのが分かって面白いです^_^

面白いのですが、依頼医はなぜこの若年男性にCTをとったのでしょう(・・;)

色々と思うところのある症例でした…

アウトプットありがとうございます。

>面白いのですが、依頼医はなぜこの若年男性にCTをとったのでしょう(・・;)

感染性腸炎が疑われるような場合で、採血上もとくに問題ない場合でも症状が強い場合は撮影することが依頼医によってはありそうです。

また、実はこの方は以前にもアデノウイルスによる胃腸炎を起こしている既往があり、入院加療となっています。

今回CTが撮影されたのはそういう経緯もあるのかもしれません。

アデノウイルス性胃腸炎を繰り返している理由はわかりません。

お世話になっています。

深く読み過ぎました。所見には、小腸壁肥厚と書いたのですが…直腸[Rs]の狭窄(蠕動なんですね)と年齢に引っ張られて「潰瘍性大腸炎」としてしまいました。

潰瘍性大腸炎は経験したことがありません。もっと、壁が肥厚して不整なのでしょうか?また、臨床データはどのような値をとるのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

潰瘍性大腸炎の場合は、早期には画像では所見がほとんどありません。

亜急性期〜慢性期で、直腸から口側に連続する粘膜肥厚と内腔狭小化を認めます。

Crohn病と同様慢性炎症性腸疾患に分類されます。

ですので基本画像に回ってくるのは診断されてしばらくしてからということになりますね。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/17584

臨床データは教科書などを見ていただければと思いますが、

「病気がみえる」を参照しますと、CRP上昇、貧血、赤沈亢進などが見られます。

非特異的ですね。

あとやはり症状の「繰り返す粘血便」が重要なのだと思います。

追加症例ありがとうございます!

今回もとても勉強になりました。

回答所見には、麻痺性イレウスとしてしまいましたが、感染性腸炎なんですね。

不勉強な私は、感染性腸炎 = 大腸の左側肥厚 をイメージしていました。

実際にはこのように軽度に見える小腸ウィルス性が多いのですね。

アウトプットありがとうございます。

>感染性腸炎 = 大腸の左側肥厚 をイメージしていました。

大腸の右側ですね!

もしかしたら近日中に遭遇するかもしれません!

>実際にはこのように軽度に見える小腸ウィルス性が多いのですね。

そうですね。ウイルス性の場合は壁肥厚はあっても軽度な場合が普通です。

1点質問です。某レジデントのための腹部画像の教科書(P64)には、感染性腸炎は粘膜下層の浮腫性変化を反映すると記載があります。(以前先生もツイートされてたので読まれていると思いますが…) 粘膜下層の浮腫性変化があった場合は感染症腸炎の可能性が下がると考えるのか、それとも感染性腸炎は粘膜下層の浮腫性変化を伴わないことが多いけどあったとしても否定はできないな〜くらいに考えのが良いでしょうか。

>某レジデントのための腹部画像の教科書(P64)には、感染性腸炎は粘膜下層の浮腫性変化を反映すると記載があります。

ちょっと今日は朝外勤日なので、手元に書籍がないのですが、ウイルス性の小腸型の感染性腸炎についてそのように記載があります?

また午後から職場で見てみますが。

確認しました。

このP64にある「造影パターンによる鑑別」というのは個人的に超絶わかりやすいと思っています。

またどこかでまとめたいと思います。

おっしゃるようにTarget waterパターンに感染性腸炎が含まれていますが、

ここでは細菌による大腸の肥厚を指していると考えます。

補足症例②のタイプですね。

図1の例も結腸ですね。

例ではカンピロバクターやエルシニア腸炎が解説されているので、感染性腸炎の中でも細菌性のものということなんですかね? 確かにウイルス性に関しては記載はありません。

チェックいただきありがとうございます。

>感染性腸炎の中でも細菌性のものということなんですかね?

だと思います。

ウイルス性を初めとする小腸型について記載している書籍ってほんとないんです。

捕足症例ありがとうございます。

当院でもたまに見る症例でしたが、感染性腸炎の特徴をよく把握していませんでした。

確かにわりと地味な特徴ではありますが、知っていることで少し自信を持って診断できそうですね。

次からは現場でも意識して見てみます。

そうですね。

あまり所見を取り過ぎるとなんでも感染性腸炎となってしまうので、

症状などが合致している上で、今回くらいのをイメージとして持っておいてください。

虫垂がやや腫大しているように視えたのですが、正常範囲でしょうか?

虫垂は冠状断像で27/67 に認めていますね。

少し造影効果は増強しているように見えますが腫大は認めていません。

急性腸炎とは思いましたが、小腸型の感染とは思いませんでした。

実臨床では、急性腸炎疑いで、アレルギー性紫斑病などを除外してもらうように書く程度ですが、深読みしてアレルギー性紫斑病を上位に持ってきてしまいました。

欲をかくと失敗しますね。

アウトプットありがとうございます。

>アレルギー性紫斑病

の場合は、単純CTで粘膜の高吸収、造影で腸管壁肥厚(3層構造を保った肥厚)を認めることが多いです。

今回は粘膜の肥厚を軽度認めていますが、いわゆる3層構造を保った肥厚ではないですね。

ウイルス性小腸炎の典型的画像としてインプットしておいてください。

本日も大変勉強になりました。当院、急性腸炎は院内パスで腹部X-Pを撮影しますが、Gasless abdomenの所見によく出会います。今回のCT画像と合致していると思いました。

アウトプットありがとうございます。

>Gasless abdomenの所見によく出会います

Gasless abdomenですが、腸管内が液貯留で満たされて、airを認めない所見であり、

非特異的な所見でもありますが、絞扼性イレウスやSMA塞栓などで認めやすい所見です。

ちょっと古いですが、用語集から引っ張ってきました。

gasless abdomen(腹部無気像)

腹部単純X線写真において腹部のガス像がほとんど消失している状態を言う。

腸管内水分貯留と嘔吐によるガスの消失を示す所見である。

腸管の虚血、特に腸間膜静脈血栓症に特徴的で、急性膵炎や上部消化管の閉塞でも見られる。

(画像検査診断用語事典(kinpodo)P115)

とあります。

ウイルス性腸炎でも見られることがあるかもしれませんが、あまり日常的には使わない方がいいかもしれませんね(^_^;

小腸の軽度拡張と二ボー像ありと考え、6つのstepに沿って閉塞起点を探そうとしましたが、小腸の走行が十分終えずに断念してしまいました。イレウスや腸閉塞と比較して腸管の拡張が軽度だという点から、そもそも今回の様な画像では、腸閉塞やイレウスは鑑別に挙がらないのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>イレウスや腸閉塞と比較して腸管の拡張が軽度だという点から、そもそも今回の様な画像では、腸閉塞やイレウスは鑑別に挙がらないのでしょうか?

おっしゃるとおり、ケルクリング襞が目立つ小腸がやや拡張していますが、追おうとしてもすぐに拡張がなくなりますので、こういったものは、腸閉塞やイレウスを疑う所見ではありません。

補足症例をありがとうございます。

なかなか診断に到達できませんでした。小腸の粘膜の肥厚は軽度あるが、三層構造を保った壁肥厚はとのことでした。

下行結腸(42~52/97)は三層構造を保った壁肥厚はないでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>下行結腸(42~52/97)は三層構造を保った壁肥厚はないでしょうか。

中間層の低吸収が目立つという所見は認めていません。

いつも勉強させていただいてます。

過敏性腸炎などは鑑別疾患にあがりますか?

アウトプットありがとうございます。

CTからは過敏性腸炎を鑑別疾患に挙げることは通常ありません。

胃から追っていって、十二指腸のあたりがすでに壁肥厚しているように見えたのですが?小腸の見間違えですかね?

アウトプットありがとうございます。

十二指腸下行脚は少し粘膜が目立ちますが、壁肥厚は認めていません。

今回壁肥厚を認めているとすると空腸ですので、見間違えですかね。

補足症例ありがとうございます。

感染性腸炎のように所見が地味であるならば、胆管炎のなどと同様に、画像診断の果たす役割は少ないでしょうか?すなわち今回のような小腸の液貯留・ケルクリング襞・軽度腸管拡張といった所見が見られないこともありますか?

アウトプットありがとうございます。

>すなわち今回のような小腸の液貯留・ケルクリング襞・軽度腸管拡張といった所見が見られないこともありますか?

おっしゃるとおりです。所見が特に見られないこともあります。

こういった所見がないかを丁寧に拾って、かつ他疾患を除外した上で、臨床症状などと合致するならば感染性腸炎と診断できる一助になるという感じです。

実際は、症状が強い場合などを除いて、感染性腸炎疑いではCTまで撮影されることは少ないかと考えます。