症例19

【症例】30歳代 女性

【主訴】左下腹部痛

【身体所見】意識清明、BT 36.5℃、BP 146/89mmHg、P 99/min、左下腹部に圧痛あり、反跳痛あり。

【データ】WBC 13000、CRP 5.25

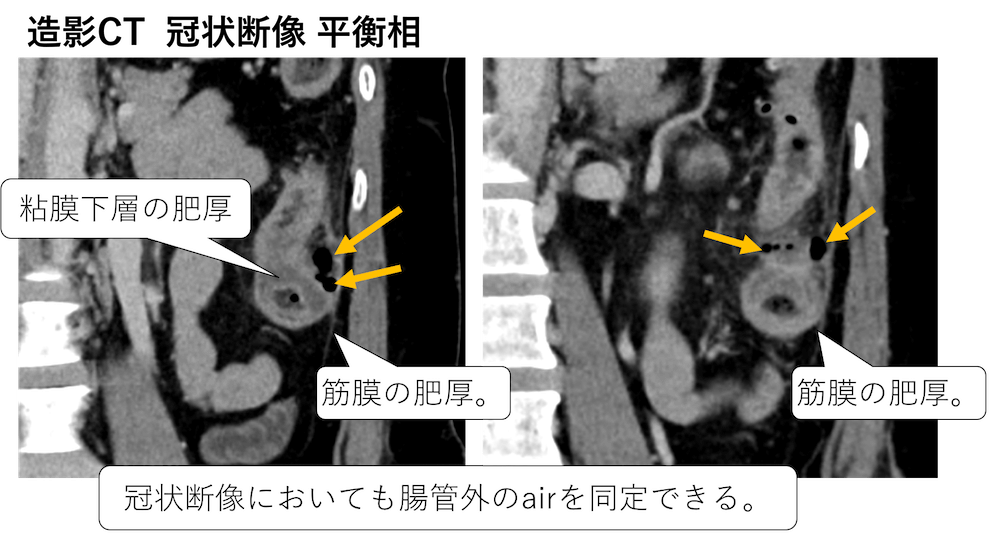

下行結腸に局所的な粘膜下層の肥厚および周囲筋膜の肥厚、脂肪織濃度上昇を認めています。

下行結腸には憩室が散見されますが、よく見ると腸管外にairを認めていることがわかります。

腸管外のガスか憩室内、腸管内のガスかは、濃度を変えて上下にスクロールすることで判断できます。

冠状断像においてもこれらの所見を同定することができます。

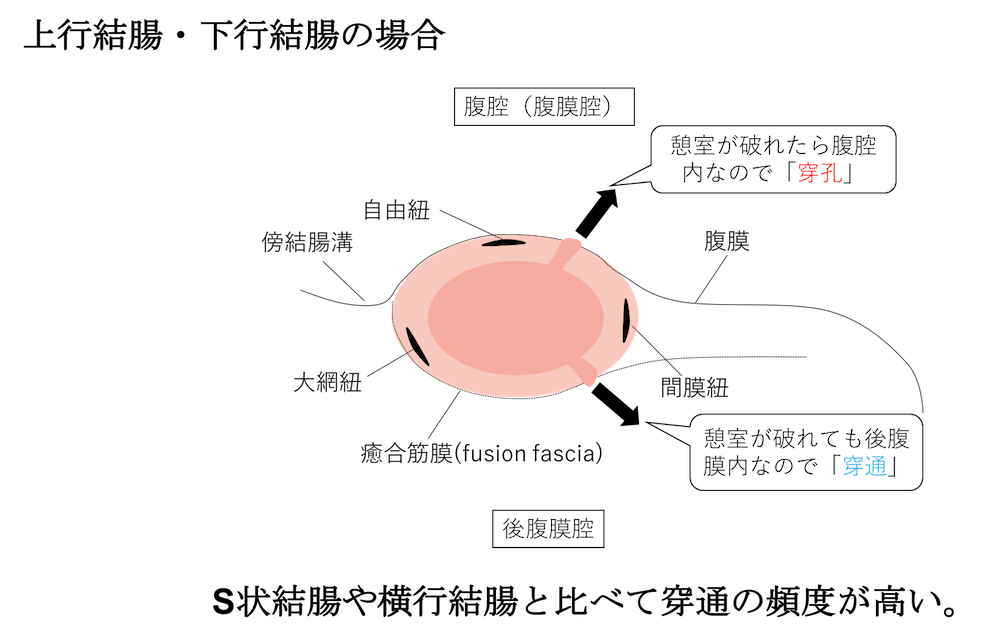

ではこのairはどこに存在するのでしょうか?

- 腹腔内→腹腔内遊離ガス(free air)で穿孔という

- 後腹膜→穿通という

のでしたね。

S状結腸・横行結腸の場合、腹腔内臓器ですので、下のイラストのように腸間膜が付着しているところの憩室が破れた場合のみを穿通といいます。

一方で今回の下行結腸や上行結腸は後腹膜に固定されている後腹膜臓器です。

シェーマで表すと次のようになります。

後腹膜に埋もれている範囲が多いため、S状結腸や横行結腸と比べて穿通の頻度が高く、むしろほとんど穿通となります。

今回も下行結腸の背側や左側にガスを認めており、後腹膜への穿通です。

診断:下行結腸憩室炎の穿通

※保存的に加療されます。この方も入院で絶食・抗生剤で加療となり、手術されることなく改善し、退院となりました。

その他所見:両側豊胸術後。

症例19の動画解説

補足動画:憩室炎の部位による傾向と穿通を理解する上で必要な知識

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

補足動画もありがとうございます(*^_^*)

「腸間膜気腫」と書いてしまいましたが、そういう僕にぴったりの動画ですね(*^_^*)

ほんと、痒いところをがんがんデブリしてもらっている気分です(^.^)

今回画像のプロトコルは、肝臓や胆道系のダイナミックCTですか・・・?

臨床所見から何を第一に考えたのでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>「腸間膜気腫」と書いてしまいましたが、そういう僕にぴったりの動画ですね(*^_^*)

腸間膜気腫でも決して間違いとはいえないのですがね。

>臨床所見から何を第一に考えたのでしょうか?

これも依頼医のみぞ知るです。

消化器内科の先生はなんでも肝ダイナミックで撮影される方もいます(;゚ロ゚)

今回は部位自体はある程度指摘ができました。

ですが部位の特定に少し時間がかかってしまいました。

もっと早く特定できるようにして、

実践で活かせるようにしたいです。

穿通、穿孔と使い分けは全く知りませんでした。

今日も勉強になりました。

ありがとうございます!

アウトプットありがとうございます。

>穿通、穿孔と使い分けは全く知りませんでした。

今日も勉強になりました。

よかったです。引き続きよろしくお願いします。

以前に学んだはずなのに、穿孔と穿通を意識せずに回答してしまいました。

反省…。

アウトプットありがとうございます。

>穿孔と穿通を意識せずに回答してしまいました。

言葉の微妙な違いですので、穿通のことを頑なに穿孔と表現する人もいますし。

保存的にいけるのか、手術が必要なのか、その辺りを判断できれば問題ありません。

以前の類似症例で穿孔と回答したことを思い出しつつ、今回はある程度自信をもって穿通と回答できました。復習シリーズ、いいですね、成長を実感できるので学習のモチベーションが上がります(同じ失敗を繰り返すことも多々ありますが…)。

シェーマの「〇〇の場合」のフォントを変えているのは敢えて違和感を与えて印象に残すためなのでしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>以前の類似症例で穿孔と回答したことを思い出しつつ、今回はある程度自信をもって穿通と回答できました。

それはよかったです。

>復習シリーズ、いいですね、成長を実感できるので学習のモチベーションが上がります(同じ失敗を繰り返すことも多々ありますが…)。

ありがとうございます。やはり反復が重要ですね。

>シェーマの「〇〇の場合」のフォントを変えているのは敢えて違和感を与えて印象に残すためなのでしょうか。

いえ、。。これはパワポで図を保存するときに、設定を変えないとあのようなフォントになってしまうのです。

パワポで動画を撮影している際は変わらず、図として保存する際に設定を変えないと変わってしまいます。

ま、いいかとそのままにしています。

かなり迷いましたが、一部後腹膜内ではなさそうにも見えてしまい、穿孔としてしまいました…

以前、逆に「ポチっと1つあるair」でも、穿孔ならope適ということも学びました。

この違いはope適かどうかの判断になるので、穿通とするのには勇気がいりますね(;’∀’)

アウトプットありがとうございます。

>逆に「ポチっと1つあるair」でも、穿孔ならope適

そうですね、穿孔している場合は基本的に手術適応となります。

が、胃潰瘍穿孔などではまずは保存的に加療されることもあるようです。

あくまでケースバイケースということですね。

>この違いはope適かどうかの判断になるので、穿通とするのには勇気がいりますね(;’∀’)

そのための前知識として、動画でも解説しましたが、

上行結腸や下行結腸の憩室炎の穿孔は極めて少なく、

むしろ通常考えなくても良いということを知っておくことですね。

あと、ポチっと1つあるairの場所も大事ですね。

腸管周囲のみならば、穿孔の可能性は極めて低いと思いますが、

そのairが肝表などにある場合は穿孔になりますね。

解説ありがとうございます。

穿孔と穿通で迷ってしまい、穿孔と答えてしまいましたが

解説のシェーマがとても分かり易く勉強になりました。

他の方のコメントにもありましたが、「ポチっと1つあるair」に油断せずに

穿孔か穿通か見極めが大事だなと思いました。

アウトプットありがとうございます。

>穿孔と穿通で迷ってしまい、穿孔と答えてしまいましたが

解説のシェーマがとても分かり易く勉強になりました。

お役に立てて良かったです。

穿孔・穿通の言葉ですが、穿孔でも穿通でも一括して穿孔という人もいますので、

その人がどういう意味で穿孔と言っているのかにも注意しましょう。

こんばんは。毎日ありがとうございます。

①「穿孔というよりはむしろ穿通」とちょっぴり自信なさげに答えることはできました。

②30代とまだ若い方なのに憩室炎の穿通…腸管の炎症は憩室炎以外の原因ももしかしたらあるのかもしれない、と考え、左側結腸炎をきたす腸炎の鑑別も考えてしまいました。以前画像診断まとめで勉強した左側結腸炎の鑑別に淋菌やクラミジアがあがっていたのを思い出して、豊胸術後の所見とあわせて、性的な活動性が高い患者さんの可能性も考えてしまいました(思い込みが激しかったです…)。

明日もがんばります!

アウトプットありがとうございます。

>「穿孔というよりはむしろ穿通」とちょっぴり自信なさげに答えることはできました。

それはよかったです。

>左側結腸炎の鑑別に淋菌やクラミジアがあがっていたのを思い出して、豊胸術後の所見とあわせて、性的な活動性が高い患者さんの可能性も考えてしまいました(思い込みが激しかったです…)。

思わぬ方向に行きましたね!今回はシンプルに所見のある部位のみを見ましょう!

あとは憩室炎は頻度が多いので、頻度という観点からも考えるようにしてください。

「腸間膜を取り除いた図」これはいつも忘れがちになるのでときどき復習いただき徐々に定着してきています.

「S状結腸・横行結腸の場合」のイラストについてとても細かいですが質問させてください.

結腸ヒモの位置関係を考えると,これは肛門側からのシェーマということでよいですよね.

一方で「上行結腸・下行結腸の場合」のシェーマは口側からということになると思います.

間膜ヒモに対する,自由ヒモと大網ヒモの位置関係が2つのシェーマで異なるのでご指摘させていただきました.

>「S状結腸・横行結腸の場合」のイラストについてとても細かいですが質問させてください.

結腸ヒモの位置関係を考えると,これは肛門側からのシェーマということでよいですよね

口側なのか肛門側なのかについては腸間膜がどういう向きで付くかによるのではないでしょうか。

>「上行結腸・下行結腸の場合」のシェーマは口側からということになると思います

上行結腸と下行結腸は同じではありません。

このケースは上行結腸を下から見ている様子をシェーマにしています。

穿孔と穿通、本当に以前に学んだはずなのにスルーしてなにも考えずに穿孔としていましました。。

復習大切ですね。この復習シリーズでもまだ間違えるので、本編をもっとしっかりさらい直します!

いつもありがとうございます!

先生に質問ですがよろしいですか?

私は放射線科医をしていて、「出来るようになってきたかな」と思うときと、激しく「まだまだ全然ダメじゃないか」と凹む時が周期的にやってきます。。

ごろ〜先生はどのような感じで成長を感じてこられたのでしょうか?

教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします!

アウトプットありがとうございます。

>本編をもっとしっかりさらい直します!

ぜひ復習していただけたら幸いです。

>私は放射線科医をしていて、「出来るようになってきたかな」と思うときと、激しく「まだまだ全然ダメじゃないか」と凹む時が周期的にやってきます。。

ごろ〜先生はどのような感じで成長を感じてこられたのでしょうか?

同じく激しく「まだまだ全然ダメじゃないか」と凹む時があります。

そのダメじゃないか!という感情が次に繋がるのだと思います。

・これは見落としてもいいか。

・ここまで読める必要はない。

という「無関心」になると成長は止まりますね。

正直私は放射線科医として決してレベルが高い方ではありませんで、

あるラインで線を引く(これは別に分からなくても良い)こともありますし、

研究会などに行って、知らない鑑別をたくさん挙げる先生を見てると、

「すごいな。レベルが違うな」と思うこともしばしばあります。

どこを目指すかですね。

私の場合は、超マニアックな疾患を当てたり、鑑別を無数に挙げられることよりも、

(というか当てたり、無数に挙げられないので、という理由もありますが)

ESPRESSO腹部救急画像診断でやっているような

日常診療で重要な疾患に力を入れて、

それらのコンテンツを作って伝えていく方が大事だと思っています。

(※症例51-70についてはマニアックなものもあり恐縮ですが。)

ちょっと脱線しましたが、

激しく「まだまだ全然ダメじゃないか」という感情がある時点で成長しています(^o^)

返信ありがとうございます!!

先生でもまだまだ・・と思われることがあるのですね。私からしたら(おそらくこの講座の受講生皆思ってると思いますが・・・)先生はとても高いところにいらっしゃるので驚きましたが、確かにまだ全然ダメだと思う気持ちが成長に繋がるのですよね。

私もこれからもこの講座で学んでいるような日常診療で役立つような勉強をし続けて、少しでもちゃんとした読影が出来るよう努力します。

これからもよろしくお願いいたします!

講座を作りながら、質問に答えながらもかなり自分自身にも学びがあります。

こちらこそよろしくお願いしますm(_ _)m

お世話になっております

上行結腸や下行結腸においての憩室炎からの穿通は何度か経験がありますが、同様に後腹膜臓器である十二指腸の場合穿通の経験は無く、むしろ穿孔からの大漁にair貯留をきたしている印象です。

研修医で経験も浅いのですが、先生は十二指腸の穿通を経験されたことがございますか?

アウトプットありがとうございます。

十二指腸には傍十二指腸憩室くらいしかできないので、憩室炎からの穿通というのがそもそも少ないですね。

十二指腸からの後腹膜への穿通で頻度が多いのはERCP後の(医原性)穿通だと思います。

傍十二指腸憩室に炎症が起こり、そこから穿通というのは何度か見たような気がしますが頻度は少ないですね。

めちゃくちゃ睨んでみて、エアー探して見落としました。腸管内だと思ってしまいました・・・・・・・

アウトプットありがとうございます。

憩室内のairと紛らわしい場合は、濃度を変えたり、多方向から観察しましょう。

憩室炎の穿通を見逃しました。残念!。憩室がいくつかあり、どこが炎症の主座か?横断像ではいまいちはっきりしませんでしたが、冠状断も見て、その部位はわかりました。

解説を聴き、再度画像を見てみると、冠状断で腸管外ガスがわかっても良さそうだったと思いました。

横断像、冠状断像の両方あるとやっぱりいいですね。

アウトプットありがとうございます。

>冠状断で腸管外ガスがわかっても良さそうだったと思いました。横断像、冠状断像の両方あるとやっぱりいいですね。

そうですね。横断像でわかりにくい場合は冠状断像も有用ですね。虫垂と同様です。