脳血流SPECTにおける遠隔効果と呼ばれる血流現象についてまとめました。

遠隔効果(remote effect、diaschisis)とは?

脳の各領域は神経線維を介して密接に連絡している。

ある領域に梗塞や脱髄などの障害が起こると、投射線維を介して機能的に関連している離れた正常部位の神経細胞の抑制が起こり、その遠隔領域の代謝や血流が低下することがある。これを遠隔効果(remote effect、diaschisis)という。

研修医

waller変性とは違うんですか?

指導医

異なりますが、病巣遠隔部の二次変性という意味では同じ範疇です。

MRIで見える代表的な病巣遠隔部の二次変性

- 錐体路のワーラー変性←大脳皮質、内包の障害

- 橋小脳路のワーラー変性←橋底部の障害

- 視床の変性←大脳皮質の障害

- 交叉性小脳萎縮←大脳皮質の障害

- 下オリーブ核仮性肥大←中脳、橋、小脳病変といったGuillain-MoIIar‐et三角の関連障害

- 視放線の変性←外側膝状体、後頭葉の障害

- 後頭葉の萎縮←網膜、視覚路の障害

- 乳頭体、脳弓、乳頭体視床路の変性、萎縮←海馬の障害

関連記事)ワーラー変性のMRI画像診断

遠隔効果の種類とは?

研修医

好発部位はありますか?

指導医

以下の2箇所が有名です。

遠隔効果の好発部位

- 視床の変性←大脳皮質の障害

- 交叉性小脳遠隔障害(crossed cerebellar diaschisis (CCD))←大脳皮質の障害

特に前者は非可逆といわれる。

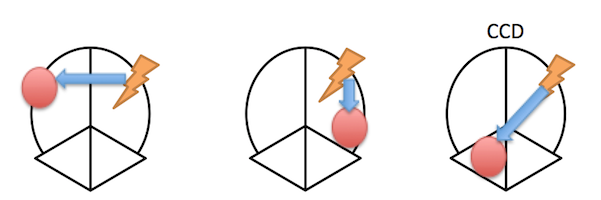

遠隔効果(remote effect)の分類

一過性のもの=diaschisis(ダイアスキーシス)

- 両側大脳半球間(transhemispheric diaschisis)

- 一側大脳半球内

- 一側大脳半球と対側の小脳半球間(CCD)

非可逆性のもの=transneuronal degeneration

- 一側大脳半球(中大脳動脈領域)と同側の視床間(corticothalamic diaschisis)

遠隔効果の臨床的な意義は?

遠隔部の血流および代謝は低下を認めるが、基本的には機能的には正常。ただし、まれに機能低下や萎縮といった器質的疾患までみられることもある。

脳梗塞や脳出血のほか、アルツハイマー病、CBDなどの変性疾患、脳腫瘍、頭部外傷、てんかんなどでも起こるとされる。

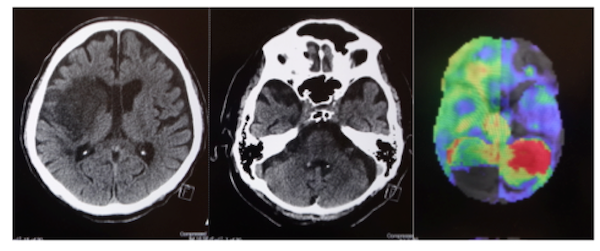

症例 80歳代 右脳梗塞

右中大脳動脈領域の深部に脳梗塞あり。脳血流SPECTでは、左小脳半球に血流低下あり。ただし、CT上、左小脳半球には有意な所見は見られない。

交叉性小脳遠隔障害(crossed cerebellar diaschisis (CCD))を疑う所見。

また非提示であるが、この症例では、右視床にも血流低下を認めており、transneuronal degenerationも伴っていたと言える。

ご案内

腹部画像診断を学べる無料コンテンツ

4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ

1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。

画像診断LINE公式アカウント

画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。