MRIは磁場を用いた検査であり、鉄イオンの検出に有用です。

中でもT2*WI(T2スター強調像)、またSWI(磁化率強調像)が有用とされます。

ここで問題となるのが、これらのシークエンスで低信号を示したときに、

- 古い出血を見ているのか

- 生理的鉄沈着を見ているのか

の鑑別です。

誤って陳旧性出血!と診断しないためには、生理的鉄沈着を示す部位をあらかじめ知っておくことです。

そこで、今回は脳の生理的鉄沈着部位についてまとめました。

脳の生理的鉄沈着とは?

- 幼小児期より生理的に鉄沈着(フェリチン)する部位として、淡蒼球、黒質、赤核、小脳歯状核、視床下部がある。

※生後淡蒼球(6ヶ月)→黒質(1年)→赤核(2年)→小脳歯状核(3-7年)の順に見られる。 - 高齢者では、視床、被殻、尾状核にも集積が見られるようになる。

- 異常鉄沈着を来す疾患としてはHallervorden-Spatz病、Parkinson病、Shy-Drager病、ヘモクロマトーシス、superficial siderosisが挙げられる。

淡蒼球

- 淡蒼球は基底核の一部で、特に鉄分が豊富に蓄積されることが知られている。

- 鉄はMRIでのT2緩和時間を短縮し、SWIおよびT2WIで低信号を示す。この低信号は、淡蒼球が老化プロセスや特定の神経変性疾患に関与していることを示唆している可能性がある。

- なお淡蒼球にCTで生理的な高吸収を認めることがあるが、これは鉄やカルシウムといったミネラルの蓄積による。

赤核と黒質

- 赤核と黒質もまた、鉄を多く含む脳の領域であり、また同部は神経細胞の高密度(神経細胞やその他の細胞要素が非常に密集し、局所的な磁場の不均一性が増加するため)もあり、これらの部位はSWIおよびT2WIで低信号を示す。これらの構造は、運動制御と調節に関与しており、パーキンソン病などの運動障害の病態解析において重要である。

視床下部と歯状核

- 視床下部と歯状核は、神経伝達物質やホルモンの調節に重要な役割を担っている。これらの領域も鉄の蓄積によりSWIで低信号が観察されることがあり、特に視床下部はホルモン調節の中枢として、様々な生体リズムの調整に関与している。

- また歯状核も淡蒼球同様にCTで生理的な高吸収を認めることがあるが、これも鉄やカルシウムといったミネラルの蓄積による。

生理的鉄沈着のMRI画像所見

- 鉄はT2WIおよびT2*WI、またSWIにて低信号を呈する。特に後者2つが有用。DWIもT2WIを反映して低信号に見えることが有る。

- T2WIとT2*WIでは沈着するものがフェリチンか、ヘモジデリンかで信号低下の程度に差がある。ヘモジデリンではよりT2*WIで低下、フェリチンではT2WIでより低下する。したがって、同一人物であってもT2WIとT2*WIを見比べることにより、沈着しているのがフェリチンなのか、ヘモジデリンなのかがわかる。

- 強度としては、淡蒼球>赤核、黒質で見られる。

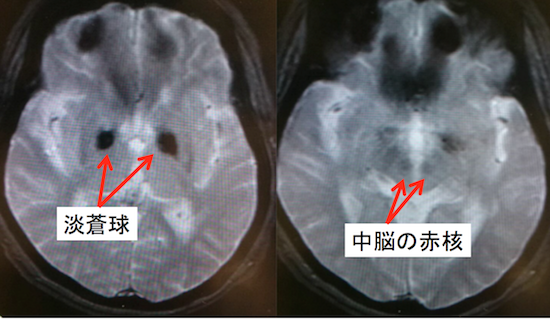

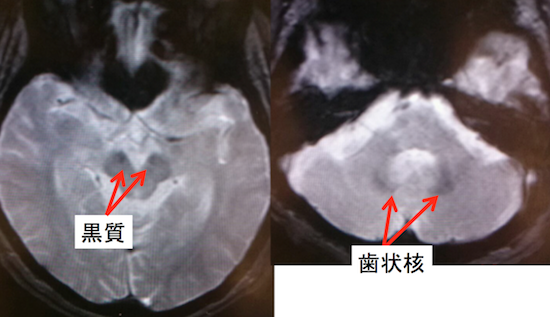

症例 70歳代女性

T2*WIの横断像において、淡蒼球、中脳の赤核、中脳の黒質、小脳の歯状核にそれぞれ低信号を認めています。

いずれも生理的鉄沈着を疑う所見です。

鑑別

- T2WIで低信号になるものとしては、鉄沈着の他に、出血、石灰化・骨化、血流(flow void)、脂肪、高タンパクの嚢胞(ただし、かなりの高濃度の場合)、常磁性体、密な組織、線維組織、fibrous dysplasia、髄膜腫、悪性リンパ腫など。

参考文献:

- Radiopaedia – Substantia Nigra

- AJNR – Mineralization of the Deep Gray Matter with Age

- Neuroradiology – Bilateral Basal Ganglia T2 Hypointensity

ご案内

腹部画像診断を学べる無料コンテンツ

4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ

1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。

画像診断LINE公式アカウント

画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。

症例で、「T2*Wlの横断像が低信号なので生理的鉄沈着」と書かれていますが、本文で「ヘモジデリンではよりT2*WIで低下」との記載もされています。T2*Wlの低信号=鉄沈着と覚えて良いのでしょうか?

コメントありがとうございます。

>T2*Wlの低信号=鉄沈着と覚えて良いのでしょうか?

ではないです。石灰化などでも低信号となります。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/35883