脳梗塞が起こるとCTやMRIと言った画像で診断を行いますが、この信号のパターンは時間が経過するごとに変化します。

そのパターンを抑えることにより、この信号パターンはこの時期であろう!と脳梗塞が起こってからのおおまかな時間を推測することができます。

今回はそんな脳梗塞後のMRI-CT画像の経時的な信号パターンの変化についてまとめました。

最後に症例を用いて簡単な動画解説もしましたので、こちらも併せて見ていただけると理解が深まると思います。

脳梗塞のMRI-CT所見:経時的変化

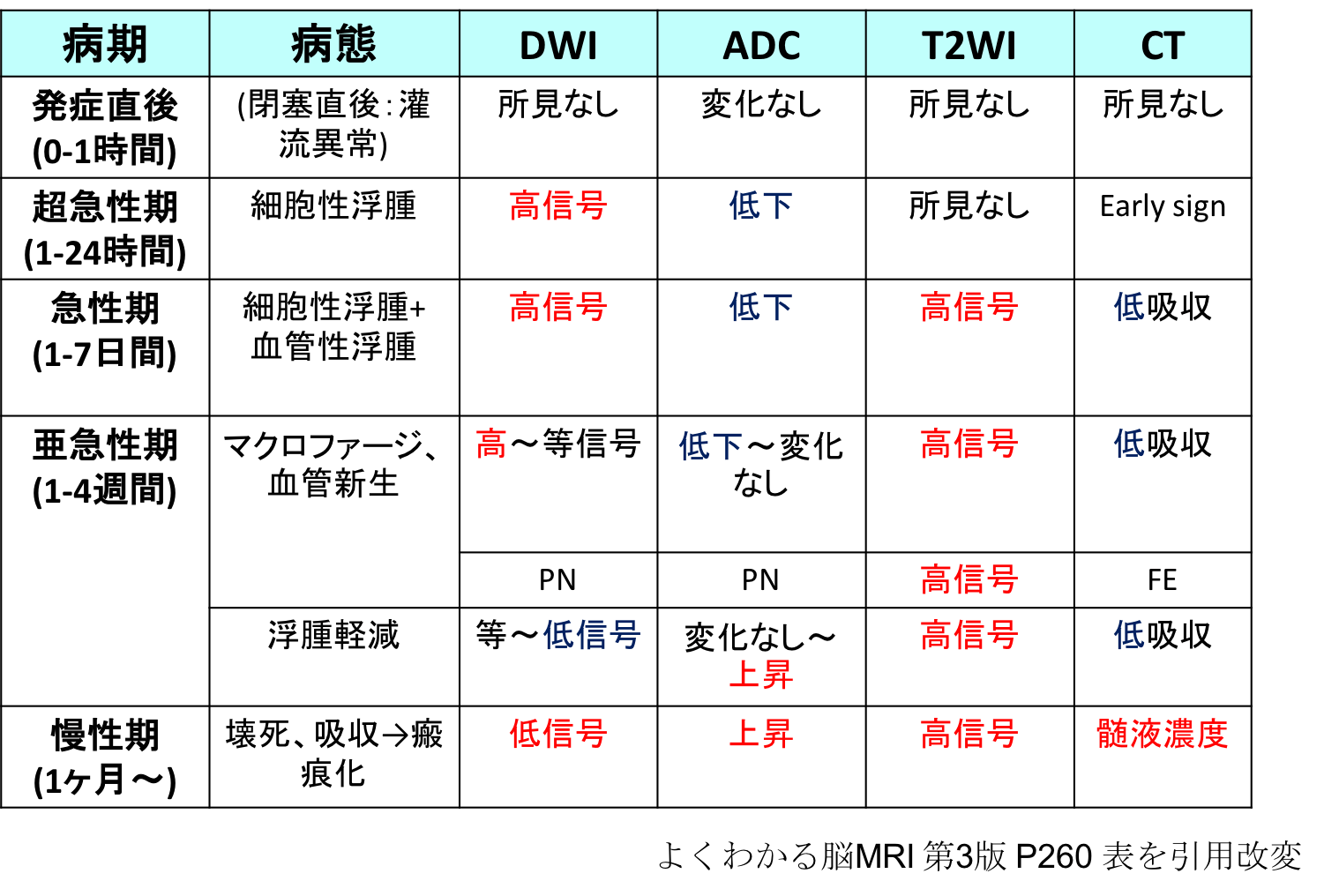

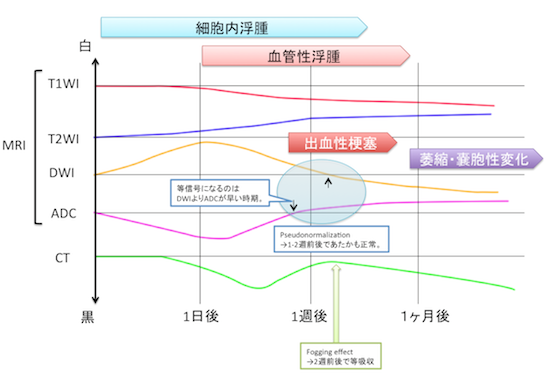

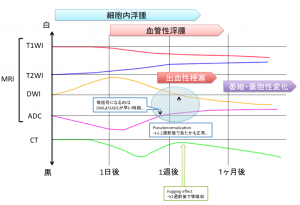

発症からのCT、MRIの経時的な信号変化は下の図のようになります。

発症直後(0-1時間)

発症直後はMRIでもCTでも変化は認めないのが通常です。

(ただし、心原性脳梗塞といった梗塞の程度が強い場合は、発症20-30分程度でMRIの拡散強調像(DWI:diffusion)において高信号、ADC信号低下を認めることがあります。)

超急性期(1-24時間)

脳梗塞が発症してから、24時間以内、つまり1日以内です。

ここでのポイントは、

- 拡散強調像(DWI)で高信号

- ADCで信号低下

が出現するけれども、T2強調像は信号変化がない!!!ということです。

また、とくに中大脳動脈領域のある程度広範な脳梗塞の場合、CTで所見が見られる(脳梗塞部位に一致して低吸収域となる)ことがあり、これをearly CT signといいます。

日本ではMRIよりも、頭部CTが最初に撮影されることが圧倒的に多いので、CTで「脳梗塞があるかもしれない!」と診断してMRI へ検査へとつなげることが重要となります。

early CT signについてはこちらにまとめました。→early CT signの画像診断は?CTで脳梗塞を診断する!

超急性期脳梗塞の画像所見で正しくないのは?

- ADC低値となる

- T2WIで高信号となる

- DWIで高信号となる

正解!

不正解...

正解はT2WIで高信号となるです。

T2WIでは信号変化がないのが通常です。ただし強い梗塞では6時間以降などで高信号となることがあります。

問題に戻る

急性期(1-7日間)

脳梗塞が発症してから、1日以上経過しており、1週間以内です。

ここでのポイントは、

- 拡散強調像(DWI)で高信号

- ADCで信号低下

に加えて、T2強調像で高信号となっている!!!ということです。

亜急性期(1−4週間)

脳梗塞が発症してから、1週間以上経過しており、1ヶ月以内です。

ここでの信号パターンはさまざまです。

拡散強調像(DWI)、ADC、頭部CTにおいても脳梗塞が起こっていない部位と同じ信号に戻る

- pseudonormalization(拡散強調像(DWI)、ADCの信号が等信号に戻ること)

- fogging effect(CTの吸収値が等吸収にもどること)

が起こる時期でもあります。

慢性期(1ヶ月〜)

脳梗塞が発症してから、1ヶ月以上経過している時期です。

ここでのポイントは、

- 拡散強調像(DWI)で低信号

- ADCで信号が上昇(高信号)

- T2強調画像で高信号

- CTで低吸収

となることです。

MRIでは見るべき拡散強調像(DWI)、ADC、T2強調像、すべて高信号です。

CTでは髄液と同じ程度に抜けて低吸収となります。

慢性期脳梗塞の画像所見で正しいのは?

- T2WI高信号

- DWI高信号

- ADC低値

正解!

不正解...

正解はT2WI高信号です。

急性期以降はT2WI高信号となります。

問題に戻る

全体のポイントは

- 発症1時間以内ではDWIでもわからないことがあること。

- T2WIで高信号が出てくるのは発症24時間(6-12時間以上)経過してからであること。

- 亜急性期以降はADC値が上昇すること。

です。

これはなぜですか?

心原性塞栓のように太い動脈が詰まってしまう梗塞から、境界領域梗塞のように場合によっては弱い梗塞もあります。

これらは、同じ時間で同じ信号を取るわけではなく、当然強い梗塞の方が早く信号変化が出ます。

強い梗塞では発症から3時間程度で、弱い梗塞なら24時間以内に梗塞が完成すると言われています。

幅があるのはそのためです。

DWIとADCは脳梗塞が起こるとそれぞれ高信号、低信号になります。最終的にはそれぞれ、低信号、高信号へと変わっていきます。

ただし、ADCは7-10日後に正常化しますが、DWIは14日以上かかります。そのため、解離が生じます。

また7〜14日の間に、DWIもADCもあたかも正常(等信号)に見える時期があります。この時期はPN:pseudonormalizationと呼ばれます。

CTでもこの現症が見られ、発症2週間前後で血管性浮腫の消退に伴い、CTにおける低吸収域の濃度上昇による等吸収域化、不明瞭化を生じ、あたかも正常のように見えます。これをFE:fogging effectと呼びます。

脳梗塞の病期診断は、T2WI+DWI+ADCでできる!! ただし、例外に注意。

画像診断コンパクトナビ第2版を参考に改変。

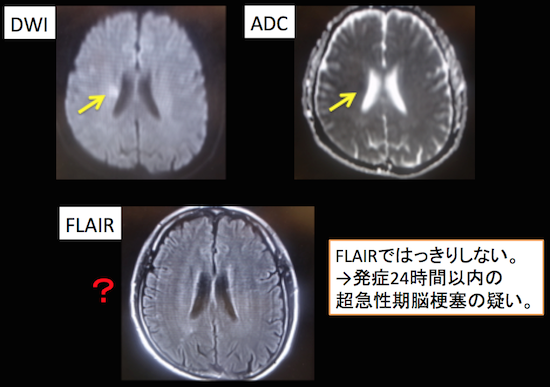

症例 50歳代男性 超急性期脳梗塞の疑い

右の放線冠に拡散強調像で高信号、ADC信号低下を認めていますが、FLAIR像でははっきりしません。

発症24時間以内の超急性期脳梗塞を疑う所見です。

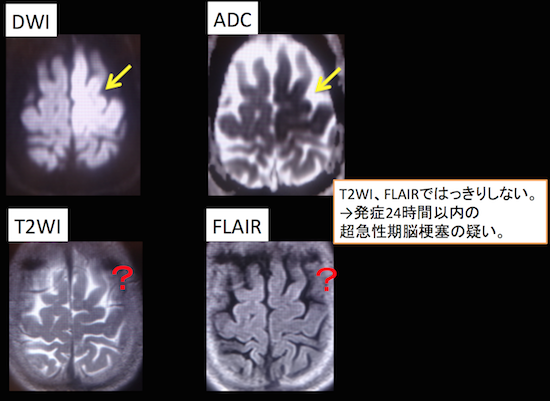

症例 60歳代女性 超急性期脳梗塞

こちらの症例も同様に左の前頭葉に拡散強調像で高信号、ADC信号低下を認めていますが、T2強調像およびFLAIR像でははっきりしません。

発症24時間以内の超急性期脳梗塞を疑う所見です。

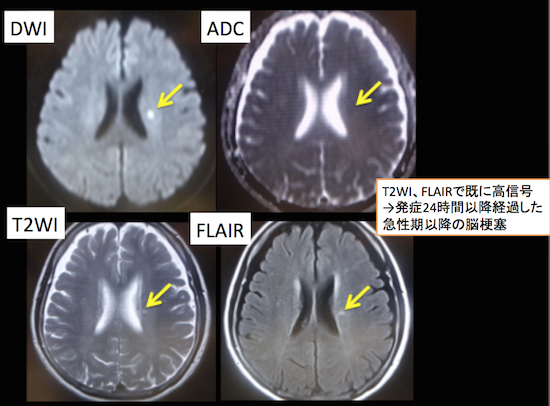

症例 70歳代女性 急性期以降の脳梗塞

一方でこちらの症例は拡散強調像で高信号、ADCの信号低下を認めていますが、同じ部位にT2強調像およびFLAIR像でも高信号を認めています。

急性期以降の脳梗塞と診断することができます。

急性期脳梗塞のDWIのpitfall

- 偽陰性がある。早期では信号変化が軽微なことがある。

- 脳幹梗塞は一般的に遅れて高信号になる傾向あり。

- また稀に可逆性のDWIの高信号域あり。

脳梗塞の主にMRI画像における経時的な変化について動画解説しました。

この記事で取り上げた症例も出てきます。

最後に

脳梗塞の経時的な変化においては、

- 拡散強調像

- ADC

- T2強調像

の組み合わせが特に重要となります。

ただし、脳梗塞には心原性脳梗塞のように強い梗塞もあれば、弱い梗塞もあります。

ですのでこのパターンだから発症から絶対何時間だ!とは言えないことがあることや、可逆性に消えてしまったりすることもありますので注意が必要です。

ご案内

腹部画像診断を学べる無料コンテンツ

4日に1日朝6時に症例が配信され、画像を実際にスクロールして読影していただく講座です。現状無料公開しています。90症例以上あり、無料なのに1年以上続く講座です。10,000名以上の医師、医学生、放射線技師、看護師などが参加中。胸部レントゲンの正常解剖を学べる無料コンテンツ

1日3分全31日でこそっと胸部レントゲンの正常解剖の基礎を学んでいただく参加型無料講座です。全日程で簡単な動画解説付きです。

画像診断LINE公式アカウント

画像診断cafeのLINE公式アカウントで新しい企画やモニター募集などの告知を行っています。 登録していただくと特典として、脳の血管支配域のミニ講座の無料でご参加いただけます。

脳外の病院で働いてます看護師です。画像の見方について勉強させて頂きました。1つ確認ですが上の表で慢性期のDWIでは低信号と書いてあるのですが下の文章では高信号と書いてあります。こちらは低信号になるんですよね?

美智子様

ご指摘頂きありがとうございます。おっしゃるように、低信号のところが高信号になっていましたので修正しました。またどこかおかしいところなど見つけられた場合は教えてください。

いつもお世話になっております。

いくつか書籍を当たりましたが、解決できなかったのでこちらで質問させてくださいm(_ _)m

慢性期(1ヶ月~)の脳梗塞は、DWIで低信号、ADCは上昇、T2WIで高信号、CTで髄液濃度 になるとのことですが、

これは”脳脊髄液とほぼ同じ成分になってしまった”と考えていいのでしょうか?(陳旧性脳梗塞は水になるという表現をしていたサイトがあったのですが。。)

お手数ですが、お答えいただけるととても嬉しいです。

コメントありがとうございます。

>これは”脳脊髄液とほぼ同じ成分になってしまった”と考えていいのでしょうか?

おっしゃる通りでそのように考えていただいた大丈夫です。

とても勉強になりました。

ありがとうございます(^^)

いつも分かりやすい解説ありがとうございます。

1つ教えて欲しいのですが、

tPAの適応をDWI/FLAIRのミスマッチにより発症4.5時間以内だと判断することがあると思います。

T2とFLAIRの信号変化が同様なら、超急性期は1-24時間とtPA投与の際4.5時間以内と判断するには幅がありすぎでは無いかと疑問に思いました。

FLAIRではより早い段階で信号変化があるのでしょうか?教えていただけると嬉しいです

FLAIRがより早い段階で信号変化というのは聞いたことがないですが(もしあればすいません)、FLAIRの方が異常高信号の検出はわかりやすいかもしれませんね。

いつもお世話になっております。

脳梗塞と血管周囲腔の鑑別に関わるので、「脳梗塞のMRI-CT所見:経時的変化」の 各時期のFLAIRの病変と周囲の信号変化をご教示いただきたいです。

基本的にT2WIと同じで慢性期になると中心部が抜けるのがFLAIRと考えてください。