【頭部】TIPS症例12

【症例】40歳代男性

スクリーニング

画像はこちら

松果体にあるものはなに?

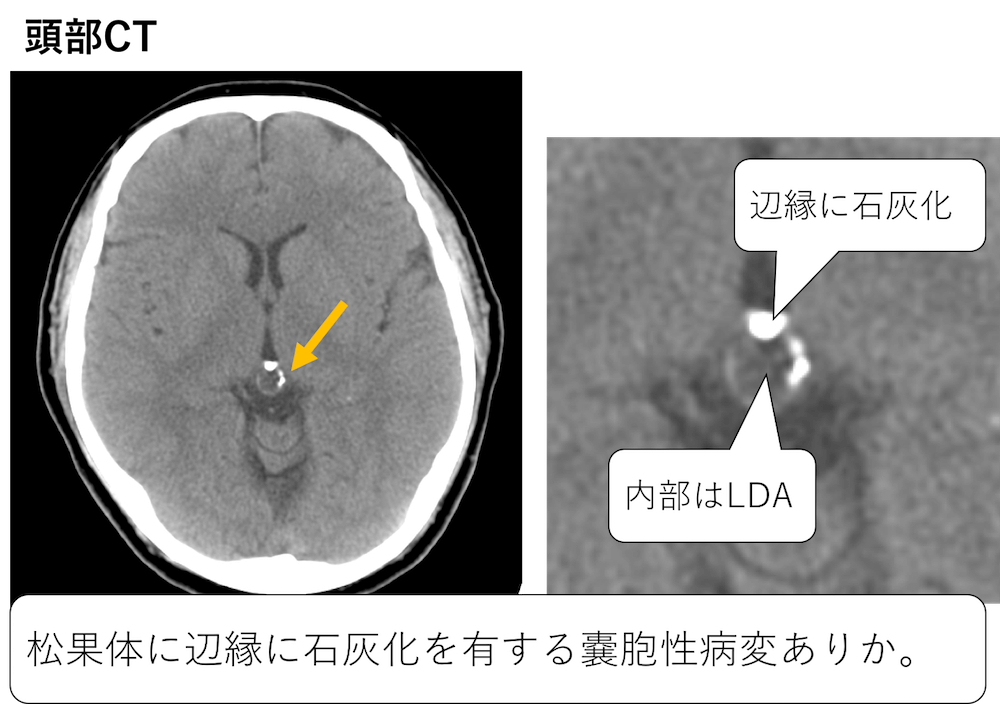

松果体に辺縁に石灰化を有する低吸収域(LDA:low density area)を認めています。

嚢胞性病変でしょうか。

次にMRIを見てみましょう。

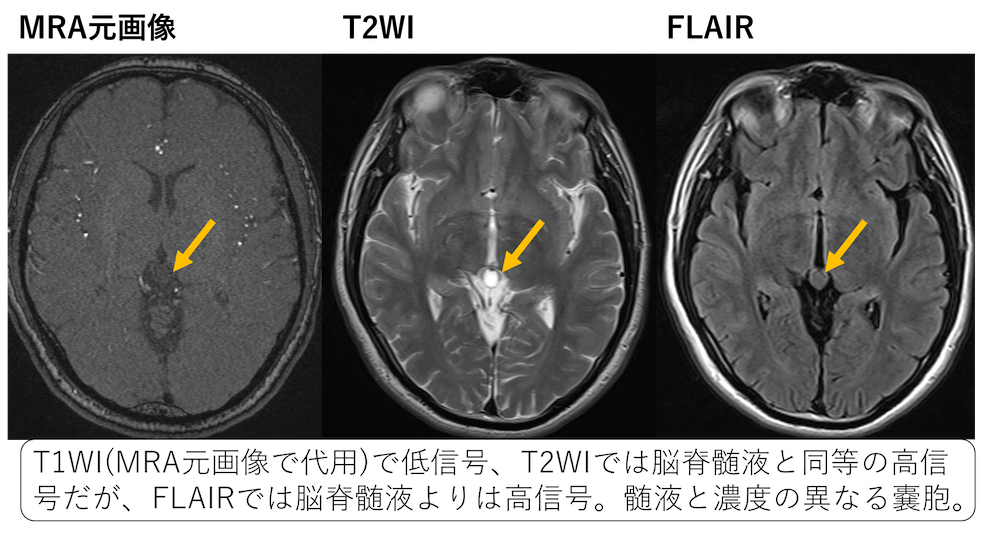

T1WI(MRA元画像で代用)で低信号、T2WIでは脳脊髄液と同等の高信号ですが、FLAIRでは脳脊髄液よりは高信号を示しており、髄液と全く同じ成分ではない濃度の異なる嚢胞であることがわかります。

蛋白濃度の高い嚢胞や出血を伴っていることが示唆されます。

松果体にこのような嚢胞を認めることがあり、正常変異の一つで、名前もそのまま

松果体嚢胞

と呼ばれます。

診断:松果体嚢胞

関連:松果体嚢胞とは?症状、原因、CT/MRI画像所見まとめ!

その他所見:巨大大槽あり。

【頭部】TIPS症例12の動画解説

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

なんとなくで答えたら当たっていました

小脳の後方の低吸収領域は

第四脳室とつながっている感じなので

巨大大槽でよろしいでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>なんとなくで答えたら当たっていました

それはよかったです。

>巨大大槽でよろしいでしょうか?

おっしゃるとおりですね。追記します。ありがとうございます。

すみません、

この症例を見たとき、

腫瘍性かなと思ってしまったので

リンク先拝見しました。

松果体嚢胞の鑑別診断としては、

松果体細胞腫

胚芽腫

髄膜腫

などの腫瘍性病変が挙げられます。

とのことですが、

この症例など、

現場で腫瘍性ではない!

と否定できる所見はありますでしょうか?

嚢胞性の病変を呈しているところですね。

充実部位もなさそうですし。

逆にどこが腫瘍性と思われましたか?

関連資料に「石灰化部分は圧排された松果体そのものであるといわれています」と記載があり、「なるほど」と思いました。生理的石灰化の部位として、松果体の石灰化はよく見かけます。

アウトプットありがとうございます。

>生理的石灰化の部位として、松果体の石灰化はよく見かけます。

そうですね。松果体部の生理的石灰化は非常に頻度が多いですね。

MRIで髄液と挙動が違うと悩んでしまいます。①T2の↑が嚢胞と読むキーポイントで②FLAIRで脳脊髄液と落ち方が違うことと、T1でCSFと濃度が違うことで混じり気を示す。

ということですよね?説明してくださっているのにすいません。

アウトプットありがとうございます。

その解釈であっています。

松果体嚢胞による閉塞性水頭症はまだ見たことがありませんが、巨大化すると起こりそうですね。

松果体細胞腫も出会ったことはありませんが、壁の厚さや内部信号、造影効果などを参考にしながら鑑別できるようにします。

アウトプットありがとうございます。

>壁の厚さや内部信号、造影効果などを参考にしながら鑑別できるよう

そうですね。松果体嚢胞は頻度が多いので、何でもかんでも松果体嚢胞!とすると痛い目に遭いますね。

正常変異でありながらも問題となることがある、と知っておく必要がありますね。

気をつけます。

頻度が多い正常変異でフォローもされないことが実際は多いですが、このような正常変異があるということと、腫瘍などもこの場所には生じうるので要注意ということを覚えておきましょう。

毎日ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします!

松果体嚢胞と比較して、

松果体細胞腫

胚腫

髄膜腫

についても確認してみました。

(松果体細胞腫と髄膜腫の鑑別にはガレン大静脈がどちらに偏倚するのかがヒントになることがあるということを知りました)

自信を持って正常というためにも、異常についてもきちんと知っておかなければ…と思います。

脳腫瘍はまだまだ苦手意識があるので、ちょっとずつステップアップしていきたいです。

アウトプットありがとうございます。

>(松果体細胞腫と髄膜腫の鑑別にはガレン大静脈がどちらに偏倚するのかがヒントになることがあるということを知りました)

かなり高レベルな話ですね(^_^;)

>自信を持って正常というためにも、異常についてもきちんと知っておかなければ…と思います。

そうですね。頻度の高い正常変異やよくある異常所見について習得していただけたら幸いです。

松果体ってどうやって同定したらいいですか?

先生の https://遠隔画像診断.jp/archives/34801 を参考にしてみたのですが、

手綱交連、視床枕、中脳の上丘がそもそも同定できなくて、、(涙)

自分のもっている参考書で調べるも載っておらず、、。(泣)

上級者になると、複数の構造の相互の位置関係から分かるのだと思うのですが、初学者が同定するにはどうしたらいいでしょうか?

私が自分なりに考えてみたのは、

T2WIにおいて、

①側脳室前角と後角が分かれて見える断面を用意する。

②両側の視床の間にある第3脳室を同定する。

③第3脳室の背側にある下に凸のやや高信号を示す構造物が松果体である。

です。

アウトプットありがとうございます。

>私が自分なりに考えてみたのは、

T2WIにおいて、

①側脳室前角と後角が分かれて見える断面を用意する。

②両側の視床の間にある第3脳室を同定する。

③第3脳室の背側にある下に凸のやや高信号を示す構造物が松果体である。

です。

これで大丈夫です。MRIよりもCTの方が通常見る機会が多いと思います。

CTでしばしば生理的な石灰化を示しますので、この順番でまずはCTで探してみてください。

手綱交連、視床枕、中脳の上丘を手がかりにして・・・と言う人は多分いません(^_^;)

いつも大変勉強になる症例をありがとうございます。

ERで勤務している者ですが、若年女性でこの病歴、身体所見、かつwalk-in受診という状況を考えると、自分が初療医だったら果たしてMRIに踏み切る決断ができるだろうか…と考えて、正直身震いしています。

外来がとても混んでいたら、下手すれば偏頭痛、群発頭痛などとして帰宅としてしまいそうです。

本疾患の可能性を想起した上で①まずCTが必要だと判断すること、②CTで下垂体が何かおかしいと気づけること→MRIで詳細な評価を、というプロセスなのだと思います。

(もちろん、各施設による画像検査の敷居の違いはあることとは思います)

画像診断の本筋とズレた話題で申し訳ありません。ただ疑わなければ画像検査のオーダーもできないと思うので、アウトプットさせていただきました。

アウトプットありがとうございます。

コメントをされる症例を間違えていますが、頭部救急の方ですね。

>本疾患の可能性を想起した上で①まずCTが必要だと判断すること、②CTで下垂体が何かおかしいと気づけること→MRIで詳細な評価を、というプロセスなのだと思います。

そうですね。

主に出血除外のためのCTを撮影すると今回の症例では異常に気づくことができます。

あとは、頭痛は、座位(立位)で増強し、臥床にて軽減する。というエピソードも重要ですね。